বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে। খিলজি এবং তার পরবর্তী শাসকগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। উত্তর বাংলার প্রশাসনিক কেন্দ্র লখনৌতি, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার সাতগাঁ এবং পূর্ব বাংলার সোনারগাঁওকে একত্রিত করে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৩৫ সালে সমগ্র বাংলায় স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন, যা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শের শাহের শাসনামলে (১৫৪০-৪৫ সাল) বাংলা দিল্লির সাথে যুক্ত হয়, কিন্তু তার মৃত্যুর পর বাংলায় ফের স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫৭৬ সালের ১২ জুলাই রাজমহলের যুদ্ধে মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি খান-ই-জাহানের নিকট বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী পরাজিত হন। এ পরাজয়ের ফলে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের পতন ঘটলেও তখন সমগ্র বাংলা মোগলদের অধীনে যায়নি। এ সময়ে আফগান ও স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে বাংলায় মোগলদের বিরুদ্ধে আরেকটি তৃতীয় শক্তির উত্থান ঘটে, যারা বাংলার ইতিহাসে বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত।

মুসা খান মসজিদ; ছবি: Nayeem Ahmad

ভুঁইয়ারা ছিলেন অধিকাংশই স্থানীয় জমিদার, কিন্তু তারা কোনো রাজপরিবারের বংশধর ছিলেন না। এই ভুঁইয়াদের পরিচয়, নামকরণ এবং সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বারো ভুঁইয়া মানে বারোজন ভুঁইয়া। তবে কারা ছিলেন এই বারোজন ভুঁইয়া তা আজও সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি।

আবুল ফজল ‘আকবরনামা’ গ্রন্থে এবং মির্জা নাথান ‘বাহারিস্তান-ই-গায়েবী’ গ্রন্থে বারো ভুঁইয়াদের সংখ্যা বোঝাতে আরবি শব্দ ‘ইসনা আশারা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে বারো। উভয়ের গ্রন্থে তেরজন ভুঁইয়াদের নাম উল্লেখ থাকলেও এক তালিকার সাথে অন্য তালিকার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অন্য একদল ঐতিহাসিক বলেন, বারো ভুঁইয়া শব্দটি সুনির্দিষ্ট কোনো বারোজন ভুঁইয়াকে বোঝায় না। বহুসংখ্যক বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তারপরেও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে বারো ভুঁইয়াদের নামের তালিকা ও শাসিত অঞ্চল নিম্নরূপ বিবেচনা করা যায়:

- মসনদ-ই-আলা ঈসা খাঁ, খিজিরপুর বা কত্রাভূ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- মহারাজা প্রতাপাদিত্য, যশোর বা চ্যাণ্ডিকান অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- চাঁদ রায়, কেদার রায়, শ্রীপুর বা বিক্রমপুর অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্ররায়, চন্দ্রদ্বীপ বা বরিশাল অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- লক্ষ্মণমাণিক্য, নোয়াখালীর ভুলুয়া অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- মুকুন্দরাম রায় ভূষণা, ফতেহাবাদ বা ফরিদপুর অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- ফজল গাজী, ভাওয়ালের বর্জাপুর ও চাঁদপ্রতাপ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- হামীর মল্ল, বিষ্ণুপুর অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- কংসনারায়ন, সুনামগঞ্জের তাহিরপুর অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- রামকৃষ্ণ, সাতৈর বা সান্তোল অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক

- পীতম্বর ও নীলম্বর, পুঁটিয়া অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক এবং

- ঈশা খাঁ লোহানী ও উসমান খাঁ লোহানী, উড়িষ্যা ও হিজলী অঞ্চলের নিয়ন্ত্রক।

বাংলার ভুঁইয়ারা কিছু সময়ের জন্য হলেও মোগল শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অঞ্চলভিত্তিক স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাসে রয়েছে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাদের সম্পর্কে জানতে সমসাময়িক লিখিত উপাদানের পাশাপাশি তাদের স্থাপত্যসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য স্থাপত্যকর্ম নির্মাণ করেছিলেন, যার অধিকাংশই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। ভুঁইয়াদের নির্মিত স্থাপত্যকর্মের মধ্যে দুর্গ ও মসজিদই প্রধান ছিলো। বারো ভুঁইয়াদের নির্মিত স্থাপত্যকর্মগুলোর মধ্যে যেসব স্থাপত্যকীর্তি আজও ধ্বংসক্রিয়া উপেক্ষা করে টিকে আছে তার মধ্যে মুসা খান মসজিদ ও মাজার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুসা খান মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্ব; ছবি: Nayeem Ahmad

মধ্যযুগীয় বাংলার অতীত ইতিহাসের গৌরব বহনকারী ও বারো ভুঁইয়াদের স্মৃতি বিজড়িত এই মসজিদ ও মাজারটি অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুসা খান মসজিদ ও মাজারটি বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকায়, পুরান ঢাকার চানখারপুলের সন্নিকটে অবস্থিত। মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উপরে একটি শিলালিপি ছিল, কিন্তু তা এখন আর নেই। ফলে মসজিদটির নামকরণ, নির্মাণকাল এবং নির্মাতাদের নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। মসজিদটির নাম মুসা খান মসজিদ হলেও এর প্রতিষ্ঠাতা মুসা খান নন বলেই অনেক ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করেছেন।

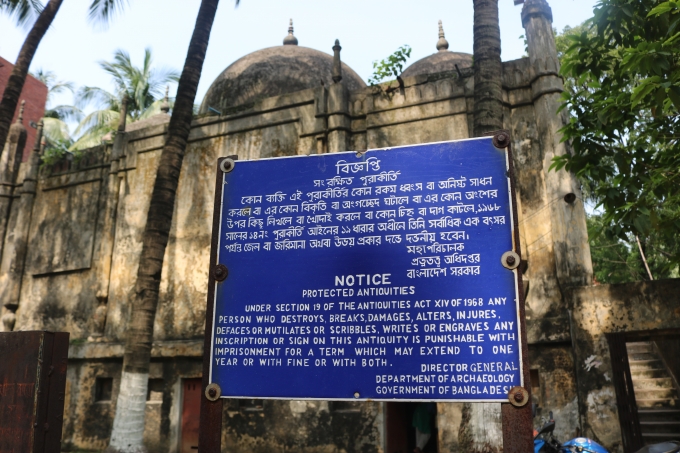

মুসা খান মসজিদের সামনে রয়েছে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একাধিক সাইনবোর্ড; ছবি: Nayeem Ahmad

মুসা খান ছিলেন ভাটি অঞ্চলের অধিপতি মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের পুত্র। ঈসা খানের (১৫৯৯ খ্রি:) মৃত্যুর পরে তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি হন। তার রাজ্য বৃহত্তর ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার অর্ধেক, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা, বৃহত্তম রংপুর, বগুড়া এবং পাবনা জেলার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তার রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়। সুবাহদার ইসলাম খানের নিকটে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরাজিত হন। তবে সুবেদার তার অসীম সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়।

বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল যেখানে অবস্থিত সেখানে মুসা খানের নির্মিত অসংখ্য দালানকোঠা ছিল বলে ঐতিহাসিকদের মত রয়েছে। এসব স্থাপত্য নির্মাণকালে তিনি এখানে একটি মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন, যা আজকের কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুসা খান মসজিদ। মুসা খানের এই সমগ্র এলাকাটিকে তখন বলা হত “বাগ-ই-মুসা” বা মুসার বাগান।

মুসা খান মসজিদের পিছনের দিকে রয়েছে মুসা খানের মাজার; ছবি: H Rainak Khan Real

বর্তমান লালবাগ, সদরঘাট, পুরান ঢাকা, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও শাহবাগ তথা সমগ্র পুরান ঢাকা ও আশেপাশের অঞ্চল নিয়ে এই “বাগ-ই-মুসা” গঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। মুসা খানের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল “বাগ-ই-মুসা”। তখনকার সময়ে এই সমগ্র এলাকাটি মুসা খানের ব্যক্তিগত জমি হিসেবেই বিবেচিত হত।

ব্রিটিশ সরকারের ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এখানে পূর্ব বাংলা সরকারের সরকারি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। লর্ড কার্জনের নাম অনুসারেই এই ভবনের নাম রাখা হয় কার্জন হল, যা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের একাডেমিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থেকে। কার্জন হল নির্মাণের সময়ে, অর্থাৎ ১৯০৪ সালে পূর্ব বাংলা সরকারে সরকারি ভবন স্থাপনের সময় মুসা খানের তৈরীকৃত স্থাপনাগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। শুধুমাত্র মুসা খান মসজিদ ও তার মাজারটি অবশিষ্ট থাকে। ফলে আমরা বার ভুঁইয়াদের, বিশেষত মুসা খানের সেসব স্থাপনা দর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই। একই স্থানে কার্জন হলের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মিত হওয়ার তার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করাও হয়ত আর কখনো সম্ভব হবে না।

মুসা খান মসজিদের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য; ছবি: Nayeem Ahmad

মুসা খান মসজিদটির নির্মাণ কৌশল বিবেচনায় মসজিদটির সাথে রমনার তিন নেতার মাজারের পেছনে অবস্থিত খাজা শাহবাজের মসজিদের সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে বা প্রথম তলায় থাকা কিছু ছোট ছোট কক্ষের উপরে ভর করে এই দ্বিতল মসজিদটি নির্মিত। নিচ তলায় রয়েছে ছোট ছোট কক্ষ, যা এখন প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় অথবা বেশিরভাগ পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোথাও কোথাও খসে পড়ছে পলেস্তারা। সরেজমিনে দেখা গেছে, একটি কক্ষে ময়লা আবর্জনা ও কিছু বাঁশ ও কাঠ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই কক্ষগুলোর উপরেই যেহেতু মসজিদের অবকাঠামো অবস্থিত, তাই এসকল কক্ষগুলো সংরক্ষণ করা অতীব জরুরি।

অযত্ন ও অবহেলায় পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা মুসা খান মসজিদের নীচতলার একটি কক্ষ; ছবি: Nayeem Ahmad

মসজিদের দক্ষিণপাশে রয়েছে মসজিদে প্রবেশের জন্য একটি সিঁড়ি। সিঁড়িতে মোট ১২টি ধাপ রয়েছে। পূর্বদিকে রয়েছে একটি খোলা বারান্দা। মসজিদের সকল দেয়াল গঠনের দিক দিয়ে আদি স্থাপনার মতো বেশ চওড়া। পূর্বপাশের দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণপাশে রয়েছে একটি করে দরজা। তবে উত্তর পাশের দরজার সাথে কোনো সিঁড়ি বর্তমানে সংযুক্ত না থাকায় তা ব্যবহার করা যায় না। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে মোট তিনটি মেহরাব রয়েছে। এর মধ্যে একটি প্রধান মেহরাব ও দুটি ছোট মেহরাব হিসাবে বিবেচিত। পুরো মসজিদটির দেয়ালগুলো মোগল স্থাপত্য রীতিতে গঠিত। মসজিদের সর্বমোট গম্বুজ ও মিনারের সংখ্যা ১৬টি। মসজিদের ছাদে মোট তিনটি গম্বুজ রয়েছে, এর মধ্যে মাঝখানেরটি বড় ও অন্য দুটি তুলনামুলকভাবে ছোট।

মুসা খান মসজিদের বারান্দা; ছবি: Nayeem Ahmad

মসজিদের বর্ণনায় মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস ইতিহাস একাডেমির জার্নালে লিখেছেন,

মসজিদের দরজা দিয়ে জুল্লাহতে প্রবেশ করলে এক অপূর্ব স্থাপত্যশৈলী দৃষ্টিগোচর হয়। আয়তাকার নামাজগৃহের অভ্যন্তরে পূর্ব থেকে পশ্চিম দেয়াল পর্যন্ত আড়াঁআড়িভাবে দুটি খিলান তৈরি করে কিবলা কোঠাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মসজিদের আচ্ছাদনে তিনটি কন্দাকৃতির গম্বুজ অষ্টকোণাকার ড্রামের উপর স্থাপন করা হয়েছে। মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। উপরের কোনায় চারটি ছোট অর্ধ গম্বুজাকৃতি স্কুইঞ্চ পশ্চিমমুখী দুটি প্রশস্ত খিলান এর ভার বহন করছে। গম্বুজের নিম্নাংশের ড্রামগুলোর চারদিকে সুদৃশ্য মার্লন নকশা রয়েছে। গম্বুজগুলোর শীর্ষে পদ্মপাঁপড়ীর ওপর কলস ফিনিয়াল লক্ষ্য করা যায়।

মুসা খান মসজিদের সিঁড়ি; ছবি: Nayeem Ahmad

তিনি আরও লিখেছেন,

মসজিদের নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে আগুনে পোড়ানো ইট ও চুনসুড়কি। নির্মাণে স্বল্প পরিমাণে পাথরের ব্যবহারও আছে। এটি একটি দ্বিতল ইমারত, এর নীচের অংশ ভল্ট আকৃতির সারিবদ্ধ কক্ষ সমন্বয়ে গঠিত এবং উপরের অংশে রয়েছে মসজিদ। উঠার জন্য পশ্চিম–দক্ষিণ কোণে একটি সিঁড়ি রয়েছে। মসজিদের পূর্বদিকে রয়েছে উন্মুক্ত প্লাটফর্ম, প্লাটফর্মের উত্তরদিকে একটি ছোট কক্ষ লক্ষ্য করা যায়, যা মুয়াজ্জিনের থাকার জন্য নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

মুসা খান মসজিদের নিচতলার বাহিরের দৃশ্য; ছবি: Nayeem Ahmad

নামাজের পাশাপাশি একটি মাদরাসাও এখানে পরিচালিত হত বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। এ বিষয়ে মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস আরও লিখেছেন,

এই মসজিদের ভিতটি উচ্চতায় ৩.০৫ মিটার, বাইরের দিকে উত্তর–দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১৭.৬৪ মিটার এবং পূর্ব–পশ্চিমে প্রস্থ ১৪.০২ মিটার। এই উঁচু ভিতের মধ্যে কয়েকসারি ভল্ট আকৃতির কক্ষ লক্ষ্য করা যায়। কক্ষগুলোতে প্রবেশের জন্য পশ্চিম দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ আছে। প্রত্যেকটি কক্ষের সাথে একটি করে বুকসেলফ আছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, মসজিদটি নির্মাণের সময়ে ‘মাদরাসা মসজিদ‘ হিসাবেই নির্মিত হয়েছিল। মোগল ঢাকার অনেক মসজিদেই এ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

মুসা খান মসজিদের ওজুর জায়গা; ছবি: Nayeem Ahmad

মসজিদটির পূর্বদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগ, উত্তরে বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের কার্যালয় ও অগ্রণী ব্যাংকের শাখা, দক্ষিণে শহীদুল্লাহ হল এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান অনুষদের ডিনের কার্যালয়। মাঝখানে তিন গম্বুজবিশিষ্ট মুসা খান মসজিদ। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পাশেই ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিমের কবর রয়েছে।

মুসা খান মসজিদের পাশেই জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মাজার; ছবি: Nayeem Ahmad

মসজিদের সামনে এলে প্রথমইে চোখে পড়বে একটি সাইনবোর্ড। তাতে মসজিদটির পরিচিতির বিষয়ে লেখা রয়েছে,

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল এলাকার পশ্চিমাংশ বাগে–মুসা খান নামে পরিচিত। মুসা খান বারো ভুইয়া খ্যাত ঈসাখানের পুত্র। মসজিদটি তাহার দ্বারা নির্মিত বলিয়া জানা যায়। কিন্তু স্থাপত্য শিল্পে ইহা শায়েস্তা খানি রীতিতে নির্মিত এবং সম্ভবত মুসা খানের পুত্র মনোয়ার খান কর্তৃক শায়েস্তা খানের আমলে নির্মিত। দেয়ালের গাত্রে শিলালিপি না থাকলেও সপ্তদশ/অষ্টাদশ শতকে নির্মিত এ ধরনের বহু মসজিদের অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান। স্থাপত্যিক দৃষ্টিতে ইহা খাজা শাহবাজ মসজিদের ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের অনুরূপ। মসজিদের দক্ষিণ–পূর্ব কোণে মুসা খানের কবর আছে।

মুসা খান মসজিদের গম্বুজ; ছবি: Nayeem Ahmad

বাংলায় বারো ভূঁইয়াদের স্থাপত্যকর্মগুলোর অধিকাংশই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। মোগল ঢাকাতে একমাত্র মুসা খান মসজিদ তার আদিরূপ নিয়ে ভঙ্গুর অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ভূঁইয়াদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য মসজিদটির উত্তম সংরক্ষণ ব্যবস্থা জরুরি।

সম্প্রতি মসজিদের পাশে নির্মাণ করা হয়েছে মহিলাদের আলাদা নামাজের জায়গা; ছবি: Nayeem Ahmad

ফিচার ইমেজ: Nayeem Ahmad

তথ্যসূত্র:

১। ইতিহাস প্রবন্ধমালা ২০১১, ইতিহাস একাডেমি, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১২

২। মুনতাসির মামুন, ঢাকা: স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, অনন্যা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩