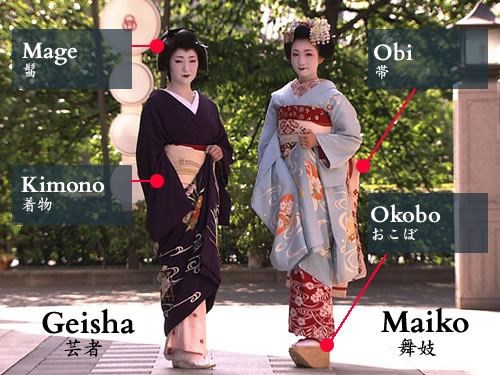

পীচ ফলটি দু’ভাগ হলে যেমন দেখায়, ঠিক তেমন কালো তাদের চুল। তার মাঝামাঝি ফুলে থাকা বড় খোঁপা। খোঁপায় বাঁধা অলঙ্কার। একে বলে চুল বাঁধার সিমবাদা স্টাইল। আর সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য- সাদা রঙের মুখে রক্তজবা লাল রঙের পাতলা ঠোঁট। ১৯ শতকের জাপানের রাস্তার একটি সাধারণ চিত্র, গেইশা নারীদের সাবলীল চলাফেরা। আপনি কি জাপান ভ্রমণের কথা ভাবছেন? অথবা জাপানী ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে কৌতূহলী? তাহলে গেইশা নারীদের সম্পর্কে আপনার মনে কিছুটা হলেও কৌতূহলের জন্ম নিয়েছে অথবা তাদের সম্পর্কে বিস্তর জানতে আগ্রহী। আর জাপানে ভ্রমণ করতে গেলে ভাগ্য ভালো হলে তাদের সাথে দেখা হয়েও যেতে পারে! তাই আজ আপনাকে জানাবো জাপানী গেইশা নারীদের ইতিহাস এবং তাদের জীবনযাত্রার কথা।

গেইশাদের ইতিহাস

গেইশা শব্দটি দুটি জাপানী শব্দের মিশ্রণ। গেই মানে আর্ট বা শিল্প এবং শা মানে ব্যক্তি। অর্থাৎ গেইশা হলেন তারা যারা শিল্পচর্চা করেন। কিন্তু কোন ধরনের শিল্প?

জানতে হলে চোখ বোলাতে হবে প্রাচীন জাপানি ইতিহাসের দিকে। ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকেই জাপানী শিক্ষিত মেয়েরা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করতো। তাদের বলা হতো সাবুরুকো । বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ছিল যৌনতাবিষয়ক মনোরঞ্জন। কিন্তু তাদের মধ্যেও অনেকে শুধু কথা বা গুণ দিয়ে অনেককে আনন্দ দিতো। তাদের হাত ধরেই ষোড়শ শতকে গেইশাদের আবির্ভাব হয়।

প্রসাধনী মেখে প্রস্তুত হচ্ছেন একজন গেইশা; Source: festivalofjapan.oc.uk

গেইশাদের মূল কাজ ছিল কথা, গান, আলোচনা, নাচ ইত্যাদির মাধ্যমে খরিদ্দারদের মনোরঞ্জন করা। বলা হয় যে, গেইশা সংস্কৃতি জাপানের একমাত্র ব্যবসা যেখানে শুধুমাত্র নারীদের রাজত্ব ছিল। পুরুষের অবস্থান সেখানে ছিল খুবই নগণ্য। পুরুষদের জন্য সেখানে ছিল নরসুন্দর হওয়ার কাজ, কিমোনো পরতে সাহায্য করার কাজ এবং শুধুই অর্থের বিনিময়ে গেইশাদের সেবাগ্রহণকারী হওয়ার কাজ।

দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর তোয়োতোমি গোত্রের সামুরাইদের পরিবার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ এসব পরিবারের নারীরা বেঁচে থাকার জন্য যৌনকর্মী হওয়ার পথ বেছে নেয়। এদো পিরিয়ডে জাপান যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে সরে আসে তখন বেকার হয়ে পড়া সামুরাইদের জন্য একটি বিনোদন কেন্দ্রের অভাব অনুভূত হয়। জাপানের এদো, ওসাকা ও কিয়োটোতে আইনসম্মত যৌনপল্লী গড়ে উঠে এবং তাদেরকে ভদ্র ভাষায় বলা হত ‘প্লেজার কোয়ার্টার’ বা ‘সুখ নীড়’। এসব তথাকথিত সুখ নীড়ে যাওয়া-আসা করাও খুব উচ্চ সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক ছিল।

এখনকার যুগে অযৌক্তিক এবং নারীবিদ্বেষী ধারণা মনে হলেও প্রাচীন জাপানে মনে করা হতো- স্ত্রীদের একমাত্র কাজ ঘরের দেখাশোনা করা, সন্তান জন্ম এবং তাদের পরিচর্যা করা। স্বামীকে মনোরঞ্জনের কোনো ভার তাদের উপর ছিল না। তার জন্য ছিলেন গেইশারা।

যা-ই হোক, এই সুখ নীড়গুলোতে দু’ধরনের আয়োজন করা হতো। বর্তমান টোকিওর পাশে ফুকাগাওয়া নামক স্থানটি তখন অনিবন্ধিত যৌনকর্মীদের আখড়া ছিল। এখানেই নারী যৌনকর্মীদের সাথে আরেকধরনের বিনোদনকর্মী ছিলেন যারা গান, নাচ, কবিতা পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে ‘খরিদ্দার’ আকর্ষণ করতেন। তাদেরকেই গেইশা বলা হতো। তাদেরকে জাপানী ভাষায় বলা হতো হাওরি গেইশা বা তাতামি গেইশা। কারণ তাদের সাজটা যথেষ্ট পুরুষালী ছিল। হবেই বা না কেন? তারা সকলেই ছিলেন পুরুষ।

ধীরে ধীরে যৌন আবেদন দিয়ে খরিদ্দার ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে ফুকাগাওয়া যৌনপল্লীর কিকুয়া নামের একজন কর্মী একদিন গেইশা বনে গেলেন। এতদিন যা ছিল শুধুই পুরুষদের কাজ। তিনি গান এবং জাপানী শামিসেন বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পটু ছিলেন। তার সাফল্য ধীরে ধীরে অন্য নারীদের গেইশাবৃত্তির দিকে আকৃষ্ট করে।

এদো পিরিয়ডের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল পূর্বের সামন্তসমাজ ত্যাগ করে একটি ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক অর্থনীতি গ্রহণ করা। ফলে এক শ্রেণীর বণিক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যারা একইসাথে আবার শিল্পোৎসাহীও বটে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় তাই ওসাকা ও কিয়োটোতে দেখা দেয় নতুন একধরনের শিল্পী গেইকো, যার অর্থ দাঁড়ায় নৃত্যরত শিশু। তারাও ছিলেন পুরুষ। অদিরিকো ছিলেন নারী গেইকো। যদিও অদিরিকোরা একইসাথে যৌনকর্মীও ছিলেন।

একটি ওকিয়ার অভ্যন্তর; Source: pinterest.com

গেইশাদের জীবন

কিকুয়ার গেইশা রূপ ধারণের পর থেকে জাপানে গেইশা সংস্কৃতির যেন বিকাশ ঘটে। এখানে বলে রাখা ভালো যে যদিও ইতিহাসে গেইশাদের আবির্ভাব নিয়ে দ্বিমত আছে, এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই যে, তারা কখনোই যৌনকর্মী ছিলেন না। ২য় বিশ্বযুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর যখন মার্কিন সৈন্যরা জাপান দখল করেন, তখন ‘গেইশা’ নামধারী কিছু যৌনকর্মীদের খপ্পরে পড়েন। তাদের ভুল উচ্চারণে তারা ছিলেন ‘গিশা’। একারণেই গেইশাদেরকে বাইরের বিশ্বে যৌনকর্মী ভাবা শুরু হয়।

কিন্তু আসল গেইশাদের পেশা ছিল মূলত বিভিন্ন ভোজ বা অনুষ্ঠানে অতিথিদের সামনে জাপানী ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গান মঞ্চস্থ করা। শামিসেন, যাকে জাপানী গিটার বলা হয়, তা বাজাতে পারা ছিল একজন গেইশার জন্য আবশ্যকীয় গুণ।

একজন গেইশা শামিসেন হাতে; Source: japanesetradmusic.com

গেইশারা ছিলেন এবং এখনও আছেন। তারা জাপানের সবচেয়ে সম্মানিত শিল্পী, জাপানী পরম্পরাগত শিল্প আজও টিকিয়ে রেখেছেন তারা। তাদের জীবন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ততটাই সাধারণ জনগণ থেকে লুকানো তাই ততটাই আগ্রহের বস্তু। কিন্তু এত সম্মানের অধিকারী হতে হলে তাদেরকে এর কড়া মূল্যও দিতে হতো।

গেইশারা বরাবরই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। তাদের আবাসস্থলকে বলা হয় হানামাচি। কিয়োটোর বিখ্যাত হানামাচি অঞ্চল বলা হয় গিওন-কে। কেন? কারণ সেখানেই রয়েছে অসংখ্য অচায়া বা চা পান করার স্থান। এসব চা পান করার স্থানে জাপানী ধনী পৃষ্ঠপোষকরা জড়ো হতেন। চলতো আড্ডা, খেলাধুলা, জাপানী ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গান। ভাগ্য ভালো হলে গিওনের রাস্তাঘাটে আজও চোখ পড়ে যেতে পারে কোনো গেইশার উপর।

একজন সাধারণ নারী থেকে গেইশা হয়ে ওঠা

হানামাচিগুলোতে সারিবেঁধে থাকে অনেকগুলোওকিয়া– যেখানে গেইশাদের লালন-পালন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। গেইশারা নিজেদের কাজকে একটি পূর্ণ শিল্প মনে করেন। এক সাক্ষাতকারে আর্থার গোল্ডেন, যিনি গেইশাদের জীবন নিয়ে ১০ বছর গবেষণা করেছেন, তিনি বলেন, “গেইশারা নিজেরাই একটি চলমান শিল্প’। যেহেতু এটি জীবনের শিল্প, তাই এর প্রশিক্ষণও খুবই অল্প বয়স থেকে শুরু হয়।

খুব কম ক্ষেত্রেই বাবা-মা স্বেচ্ছায় তাদের মেয়ে সন্তানদের গেইশা হতে দিতেন। কারণ গেইশা হওয়া অর্থ হলো পরিবার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং কোনো প্রকার বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ না হওয়া। দুর্ভাগ্যক্রমে, বেশিরভাগ মেয়েরাই দারিদ্রের শিকার হয়ে এ পেশায় আসতেন। তাছাড়া সেকালে এই কাজকে মেয়েদের জন্য সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা মনে করা হতো। সমস্যা এই যে, এই পেশাতে ঢোকার পথ থাকলেও বের হওয়ার পথ ছিল একবারে সীমিত।

একজন সম্পূর্ণ গেইশা হয়ে উঠার তিনটি ধাপ রয়েছে।

সিকোমি

প্রায় ৩-৫ বছর বয়সী মেয়েরা সহকারী হিসেবে ওকিয়াতে যোগ দিত। সাধারণত তাদের কাজ ছিল ওকিয়া’র গৃহস্থালি দেখাশোনা করা। কিন্তু বর্তমান নিয়মানুযায়ী সহযোগী হতে হলেও একজনকে প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করতে হবে এবং কমপক্ষে ১৫ বছর বয়স হতে হবে। তাদের বিদ্যালয়গুলোও হানামাচিতে অবস্থিত। সেখানে নাচের পরীক্ষা হতো যার ফলাফলের উপর নির্ভর করতো পরের স্তরে যাওয়া।

মিনারাই

এটি সর্বোচ্চ এক মাস স্থায়ী হয়। এখানে একজন সিকোমি অন্য একজন অগ্রজ গেইশাকে বড় বোন (অনি-সান) হিসেবে গ্রহণ করে। গেইশাদের জন্য এধরনের ভগিনী সম্পর্ক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বড় বোনদের দেখে শেখার স্তর এটি। তাই অনি-সানরা তাদের ছোট বোনদের নিয়ে বিভিন্ন ভোজনানুষ্ঠানে যেতেন।

মাইকো

একজন পরিপূর্ণ গেইশা হওয়ার ঠিক আগের ধাপ এটি। এখানে একজন মাইকো আর তার বড় বোনের ছায়ায় থাকেন না, বরং তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিল্প প্রদর্শন করেন। তাদের সময়ের মূল্য হিসাব করা হয় একটি জ্বলন্ত আগরবাতির নিঃশেষ হতে যত সময় লাগে তার উপর। মাইকো হওয়ার স্তরটি সর্বনিম্ন পাঁচ বছর এবং সর্বোচ্চ সারাজীবন স্থায়ী হতে পারে। এটি নির্ভর করে কত দ্রুত একজন মাইকো গেইশা হওয়ার শর্তগুলো পূর্ণ করে।কিয়োটোতে গেইশাদেরকে গেইকো বলা হয়ে থাকে।

গেইশা বিদ্যালয়গুলোতে শেখানো হতো গান, নাচ, শামিসেন বাজানো এবং বুদ্ধিদীপ্ত কথা চালিয়ে যাওয়ার মতো কিছু পড়াশোনা। ষাট-সত্তর বছর বয়সী গেইশারাও নিয়মিত এসব চর্চা করতেন।

গেইশা ও মাইকো’র পার্থক্য; Source: pinterest.com

ঋণ পরিশোধ

গেইশা যতই সাংস্কৃতিক প্রতিমা হোক না কেন, দিন শেষে তা ছিল একটি ব্যবসা। প্রশ্ন হলো এই ব্যবসার মুনাফালাভী ছিলেন কারা? প্রতিটি ওকিয়া’র নিয়ন্ত্রণ করতেন একজন অবসরপ্রাপ্ত গেইশা যাকে ‘মা’ বলে সম্বোধন করা হয়। তার অর্থায়নেই মূলত প্রতিটি ভবিষ্যৎ গেইশার থাকা, খাওয়া, লেখাপড়ার খরচ যোগানো হয়। গেইশাদের জীবন বাইরে থেকে যথেষ্ট জাঁকজমকপূর্ণ থাকে। যার জন্য জনপ্রতি ‘মা’দের প্রায় ৬০,০০০ ডলার গুণতে হয়! তবে তিনি এ খরচ দয়া করে করেন না। এই ৬০,০০০ ডলারের ঋণ গেইশাদের তাদের অর্ধেক জীবন ধরে শোধ করতে হয়।

মাইকো এবং মাইকো থেকে গেইশা হওয়ার পর শিল্প প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা যে অর্থ উপার্জন করেন তা দিয়েই তারা তাদের ওকিয়ার ‘মা’দের ঋণ পরিশোধ করেন। এর সাথে ভুল, ভ্রান্তি বা অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার বাবদ অতিরিক্ত যে টাকা খরচ হয় তাও তাদের ঋণের খাতায় যোগ হয়। সবচেয়ে প্রভাবশালী গেইশাকে মা দত্তক নেন ওকিয়ায় তার উত্তরাধিকার হিসেবে।

বর্তমান অবস্থা

২য় বিশ্বযুদ্ধের পর গেইশাদের রমরমা অবস্থা আর ছিল না। যুদ্ধে দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে অনেক গেইশাই তাদের গিওনের জীবন পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন। ১৯৩০ সালে যেখানে জাপানে গেইশাদের সংখ্যা ছিল ৮০,০০০ এখন সেখানে বড়জোর ১,০০০-২,০০০ জন টিকে আছে। মড়ার উপর খরার ঘা হয়েছে বিশ্বায়ন। যার ফলে বার-রেস্তোরাঁয় মজে থাকা তরুণ সমাজ দিন দিন আগ্রহ হারাচ্ছে গেইশাদের ব্যাপারে।

কিন্তু সুখবর এই যে, তারা এখনো শেকড় কামড়ে টিকে আছেন কিয়োটোতে; বিশেষ করে গিওনে। তাদের গোপন জীবন এখন বিদেশী পর্যটকদের ক্যামেরায় প্রায়ই ধরা পড়ে যায় বলে এখন খুব সহজেই তাদের দেখা মেলা ভার। এ যাবতকাল অসংখ্য বই, চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে গেইশাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে। সবচেয়ে আলোচিত বই আর্থার গোল্ডেনের মেমরস অব আ গেইশা (১৯৯৭)। ২০০৫ সালে একই নামের চলচ্চিত্রও তৈরি হয়। এই বইটি গেইশা সমাজে যথেষ্ট সমালোচিত, কেননা তাদের মতে, এখানে লেখক গেইশাদের জীবন সম্পর্কে কয়েকটি মনগড়া মন্তব্য করেন। হয়তো তা সাহিত্যবোধের খাতিরেই! গেইশাদের নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করতে কেই না ভালোবাসে!

ফিচার ইমেজ: blogjapanoia.com

তথ্যসূত্র:

১. Memoirs of A Geisha, Arthur Golden (1997)

২. Geisha: A Life, Mineko Iwasaki (2002)