কোনো অপরাধকর্মের পেছনে মূল হোতা বা দোষী কে, তা খুঁজে বের করতে যে সূত্রগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে অন্যতম আঙ্গুলের ছাপ। যেকোনো অপরাধের অকুস্থলে গিয়ে পুলিশ বা গোয়েন্দারা শুরু করে আঙ্গুলের ছাপের অনুসন্ধান, কেননা যদি আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়, সেই ছাপের সাথে সন্দেহভাজনদের আঙ্গুলের ছাপ মিলিয়ে সহজেই প্রকৃত অপরাধীকে ধরে ফেলা সম্ভব।

শুধু কি অপরাধীর পরিচয় শনাক্ত করা! আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে আজকাল আরো অনেক কিছুই বোঝা যায়। আঙ্গুলের ছাপের নানাবিধ আণবিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো মানুষের জীবনযাত্রা, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, কাজ, খাদ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্যের গতি-প্রকৃতি প্রভৃতি অভাবনীয় সব তথ্য উদ্ঘাটন করা যায়। এমনকি কেউ মাথায় জেল ব্যবহার করল কি না, কিংবা মাদক গ্রহণ করল কি না, এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরও বেরিয়ে আসতে পারে আঙ্গুলের ছাপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এভাবেই অপরাধবিজ্ঞানের অপরাধী শনাক্তকরণ শাখায় এক মহাগুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীন রয়েছে আঙ্গুলের ছাপ।

আজকাল আরো অনেক ক্ষেত্রেই আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার করে সিম নিবন্ধন, ভিসার আবেদন, জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি, মোবাইল বা কম্পিউটারের ব্যক্তি শনাক্তকরণ ইত্যাদি। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিসেও শিক্ষার্থী-কর্মরতদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয় আঙ্গুলের ছাপ।

আঙ্গুলের ছাপের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকায়, এর প্রতি মানবজাতির বিশেষ আগ্রহ বহুকাল আগে থেকেই। ঠিক কবে এর গোড়াপত্তন হয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কবে ও কোথায় আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে প্রথম বিশেষ তাৎপর্যের সাথে গবেষণা শুরু হয়, তবে উত্তরটি হবে মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইউরোপে।

১৬৮৪ সালে সর্বপ্রথম ইংরেজ শারীরবিদ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী এবং অনুবিক্ষণ যন্ত্রবিদ নিহেমিয়া গ্রিউ একটি বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকীতে হাতের তালু ও আঙ্গুলের ছাপরহস্যের সংযোগসূত্রের ধারণা উত্থাপন করেন। পরের বছর ডাচ শারীরবিদ গোভার্ড বিড এবং ইটালিয়ান বিজ্ঞানী মারসিলো বিডলো দেহতন্ত্র বিষয়ে একটি বই প্রকাশ করেন। সেখানেও তারা আঙ্গুলের ছাপের স্বাতন্থ্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

অবশ্য আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে যে কারো পরিচয় শনাক্ত করাও সম্ভব, সে ধারণা এসেছে আরো অনেক পরে। ১৮৫৯ সালে ভারতের দায়িত্বপ্রাপ্ত আইসিএস, স্যার উইলিয়াম হারশেলস প্রথম আবিষ্কার করেন যে সময়ের সাথে সাথে মানুষের আঙ্গুলের ছাপের কোনো রদবদল ঘটে না, বরং দীর্ঘদিন পরও সেটির স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকে। ১৮৭৭ সালে তিনি যখন হুগলি জেলার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট, তখন বিভিন্ন আইনি দলিল ও নথিতে স্বাক্ষরের মাধ্যমে তিনি পরিচয় শনাক্তকরণের মাধ্যম হিসেবে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহারের বিষয়টিকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন।

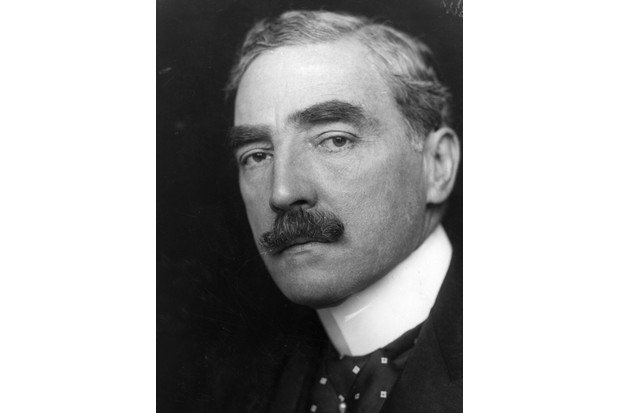

এরপর ১৮৯২ সালে প্রগতিশীল পরিসংখ্যানবিদ, স্যার ফ্রান্সিস গ্যাল্টন প্রকাশ করেন ‘ফিঙ্গার প্রিন্টস’ নামের বহুল আলোচিত একটি বই। সেখানে তিনি আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে পরিচয় শনাক্তকরণের বিষয়ে আরো বিশদে আলোচনা করেন। সেই বই পড়ে তৎকালীন বেঙ্গল পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্যার এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি আগ্রহী হয়ে ওঠেন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহারের ব্যাপারে।

ওই সময়ে আঙ্গুলের ছাপের বিকল্প হিসেবে প্রচলিত ছিল বার্টিলোনেজ বা অ্যানথ্রোপোমেট্রি। সেটির উদ্ভাবক ছিলেন আলফোনসে বার্টিলোন নামের এক ফরাসি পুলিশ অফিসার ও বায়োমেট্রিকস গবেষক। তিনি ১৮৭৯ সালে এ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন, যেখানে মানবদেহের বিভিন্ন অংশের পরিমাপের মাধ্যমে অপরাধীকে শনাক্ত করা হতো। ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশও এ পদ্ধতিটি অনুসরণ শুরু করে।

কিন্তু স্যার হেনরি ভাবছিলেন, অপরাধী শনাক্তে অ্যানথ্রোপোমেট্রি খুব একটা কার্যকর নয়। এর পাশাপাশি আঙ্গুলের ছাপের ব্যবহারও জরুরি। তাই ১৮৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি বেঙ্গল পুলিশকে নির্দেশ দেন সকল কারাবন্দির দৈহিক আকৃতি পরিমাপের পাশাপাশি তাদের আঙ্গুলের ছাপও যেন গ্রহণ করা হয়।

স্যার গ্যাল্টন তার বইয়ে আঙ্গুলের ছাপের শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন। স্যার হেনরি সেই শ্রেণীবিন্যাসকেই আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ হাতে নেন, এবং ১৮৯৬ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি এই শ্রেণীবিন্যাসকরণের কাজ চালিয়ে যান। তার এই শ্রেণীবিন্যাস অপরাধবিজ্ঞানে ‘হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম’ নামে পরিচিত। এই শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

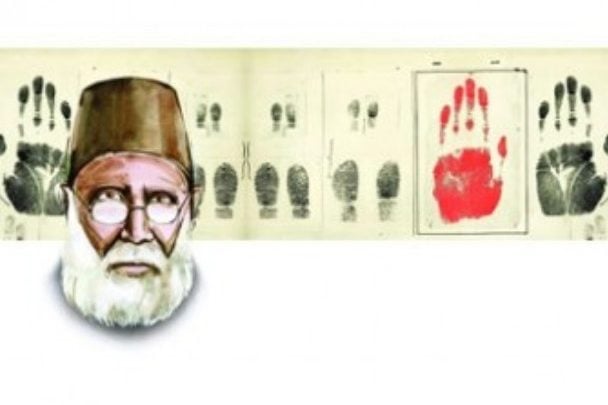

হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমের জন্য স্যার হেনরি ব্রিটেনে বহু সম্মাননা লাভ করেন। অপরাধবিজ্ঞানে অভূতপূর্ব এই অবদানের যাবতীয় কৃতিত্ব জোটে তার কপালে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই শ্রেণীবিন্যাসকরণ আদতে তার নিজের হাত ধরে হয়নি। তিনি ছিলেন নিছকই তত্ত্বাবধায়ক। তার তত্ত্বাবধায়নে কাজি আজিজুল হক ও হেমচন্দ্র বসু নামের দুই মেধাবী বঙ্গসন্তান করেছিলেন কাজটি।

অর্থাৎ এ যেন ছিল বাঙালির কৃতিত্ব বিদেশীদের ছিনিয়ে নেয়ার আরো একটি দৃষ্টান্ত। তবে স্যার হেনরি একেবারে অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তার সুপারিশে আজিজুল হক ও হেমচন্দ্রও বেশ কিছু সম্মাননা পেয়েছিলেন, অর্থ পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এবং দীর্ঘদিন বাদে তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, “পরিচয় শনাক্তকরণের জন্য বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহারের পদ্ধতিটি আবিষ্কারের প্রধানতম কৃতিত্ব খান বাহাদুর কাজি আজিজুল হকের।”

সুতরাং, এখন নিশ্চয়ই আপনার আগ্রহী মনের জিজ্ঞাসা, “কে এই কাজি আজিজুল হক?”

বিস্ময়কর হলেও সত্য, আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণের প্রধানতম কৃতিত্ব যেই কাজি আজিজুল হকের, তার জন্ম এই বাংলাদেশেরই (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) খুলনা জেলার ফুলতলার পয়গ্রাম কসবায়, ১৮৭২ সালে।

আজিজুল হকের জীবনকাহিনী যেন সিনেমাকেও হার মানায়। এবং সেই কাহিনী শুরু হয়েছিল খুব অল্প বয়সেই, যখন এক নৌকা দুর্ঘটনায় তিনি তার বাবা-মাকে হারান। যেহেতু বাবাই ছিলেন পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, তাই তার মৃত্যুতে পরিবারে নেমে আসে চরম অর্থনৈতিক দৈন্য। আজিজুলের ভাইয়ের কাঁধে বর্তায় পরিবার চালনার দায়িত্ব।

এদিকে আজিজুল সেই ছোটবেলা থেকেই ছিলেন প্রচণ্ড রকমের মেধাবী। বিশেষত তার ছিল কঠিন কঠিন সব গাণিতিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক সমস্যা সমাধানের এক সহজাত দক্ষতা। সেই সাথে তিনি ছিলেন মস্ত বড় খাদ্যরসিকও। খাবারের প্রতি ছিল খুব বেশি রকমের ঝোঁক। হয়তো মস্তিষ্কের পুষ্টির জন্যই তার বাড়তি খাবারের প্রয়োজন পড়ত।

কিন্তু অভাবের, টানাটানির সংসারে আজিজুলের খাবারে প্রতি অতিরিক্ত লোভ কোনো প্রশংসনীয় বিষয় ছিল না। প্রায়ই বড় ভাইয়ের গালমন্দ শুনতে হতো তাকে। তবু যেন তার স্বভাবের পরিবর্তন হতো না। নিজেরটা খেয়ে অন্যের খাবারেও ভাগ বসাতে দ্বিধা করতেন না তিনি। এমনই একদিনের ঘটনা। সারাদিন প্রচণ্ড গরমে হাড়ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন তার বড় ভাই। পেটে দারুণ ক্ষুধা নিয়ে খেতে বসে তিনি আবিষ্কার করলেন, ছোট ভাই নিজের অংশের খাবার খাওয়ার পর তার অংশেরও বেশ খানিকটা খেয়ে ফেলেছেন। যারপরনাই খুবই রেগে গেলেন তিনি। মারতে শুরু করলেন ভাইকে।

বড় ভাইয়ের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে আজিজুল যতটা না ব্যথা পেলেন শরীরে, তার থেকেও বহুগুণ বেশি ব্যথা পেলেন মনে। অপমানিত, মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায়, বুক ভরা অভিমান নিয়ে তিনি পালিয়ে এলেন বাড়ি ছেড়ে। ট্রেন স্টেশনে এসে চড়ে বসলেন একটি চলন্ত ট্রেনে। সেই ট্রেন তাকে নিয়ে এলো কলকাতা শহরে। এটি ১৮৮৪ সালের কথা, আজিজুল তখন ১২ বছরের বালক।

১২ বছর বয়সী, পূর্ববঙ্গ থেকে উঠে আসা এক কিশোর, যার গায়ে তখনো লেগে আছে গ্রামের কাদামাটির সোঁদা গন্ধ, তার পক্ষে উপমহাদেশের সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ রাজধানী শহর কলকাতায় এসে দিশা হারিয়ে ফেলার কথা। কিন্তু ওই যে কথায় আছে না, ভাগ্য সর্বদা সাহসীদের পক্ষে থাকে! সেটিরই যেন বাস্তব প্রতিফলন দেখা মিলল আজিজুল হকের জীবনে।

রাতের বেলা আর কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে এক গৃহস্থ বাড়ির সামনে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আজিজুল। সেটি ছিল এক ধনাঢ্য ও খ্যাতিমান বাঙালি বাবুর বাড়ি। সাত-সকালে দোরগোড়ায় শতচ্ছিন্ন কাপড়ের, অসহায় এক বালককে আবিষ্কার করে বড় মায়া হলো তার মনে। অন্য কেউ হলে হয়তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত, কিন্তু তিনি পরম মমতায় কাছে টেনে নিলেন বালকটিকে। ছোটখাট কাজ করানোর জন্য নিয়োগ দিলেন তাকে।

তৎকালীন রক্ষণশীল, জাতপাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হিন্দু সমাজে অজ্ঞাতকুলশীল এক বালককে আশ্রয় দেয়া ছিল রীতিমত বিস্ময়কর ও বিরল একটি ঘটনা। তাহলে বুঝতেই পারছেন, ঠিক কতটা মহৎপ্রাণ ছিলেন সেই বাবুটি।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেই বাড়ির মানুষদের সাথে মিশে গেলেন আজিজুল। তাকে বিভিন্ন ফাই-ফরমাশ খাটতে হয় বটে, কিন্তু পেটের জ্বালাটা তো মিটেছে। এতেই আজিজুল হক বেশ সন্তুষ্ট। তবে জ্ঞানান্বেষণের প্রতি আগ্রহ তখনো অটুট রয়েছে তার মনে। তাই ওই বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানোর জন্য যখন পণ্ডিতমশাই আসেন, অদূরে ওঁত পেতে থাকেন তিনি। আগ্রহভরে শোনেন পণ্ডিতমশাইয়ের বলা কথাগুলো। চেষ্টা করেন সেগুলো আত্মস্থ করে নেয়ার।

এক পর্যায়ে নিজের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আজিজুল। তার কাছে যেসব গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা নিতান্তই বাঁ হাতের খেল, সেগুলো সমাধান করতেই ওই বাড়ির ছেলেমেয়েরা নাকানি-চুবানি খাচ্ছে, এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও কি আর চুপ থাকা সম্ভব! তাই পণ্ডিতমশাই অঙ্ক কষতে দিলে চোখের পলকে সেগুলোর সমাধান বের করে উত্তর বলে দিতে লাগলেন তিনি। এ হেন ঘটনায় পণ্ডিতমশাই তো বেজায় অবাক। সামান্য এক কাজের ছেলে কিনা এমন অনায়াসে বের করে ফেলছে অঙ্কের সমাধান! বিস্ময় চেপে তিনি আজিজুলকে আরো কঠিন সব সমস্যা দিয়ে পরখ করে নিতে চাইলেন। কিন্তু কী কাণ্ড! যত কঠিন সমস্যাই দেয়া হোক না কেন, কিছুতেই আটকানো যায় না অঙ্কের জাদুকর আজিজুলকে।

এবার আর নিজেকে অবদমিত রাখতে পারলেন না পণ্ডিতমশাই। পরিবারের কর্তাকে ডেকে খুলে বললেন আজিজুলের ব্যাপারে সবিস্তারে। কর্তাবাবুও আজিজুলকে ডেকে এটা-ওটা প্রশ্ন করে দেখতে পেলেন, আসলেই তো পণ্ডিতমশাইয়ের কথায় একরত্তি মিথ্যে নেই। তাই এবার আজিজুলকে চেপে ধরলেন তিনি। তাকে বলতেই হবে, কে তিনি, কী তার পরিচয়।

অবশেষে অনেক জোরাজুরির পর আজিজুল বাধ্য হলেন প্রকৃত সত্যটা বলে দিতে। তিনি জানালেন, বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন তিনি, কিন্তু এর আগে গাঁয়ের স্কুলে যেতেন নিয়মিত। সব শোনার পরও অবিশ্বাসের ঘোর কাটল না বাবুর মন থেকে। স্কুলে যাক আর যা-ই করুক, এত ছোট ছেলের পক্ষে তো এত কঠিন কঠিন সব গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা চাট্টিখানি কথা নয়। তাই এবার তিনিও জটিল সমীকরণের দুইয়ে দুইয়ে চার করলেন। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, আজিজুল কোনো সাধারণ ছেলে নয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে তার মাঝে। এই ক্ষমতার অপচয় করা কোনোমতেই উচিৎ হবে না।

ওই বাবুই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন আজিজুলকে। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। প্রতিটি শ্রেণীতেই দারুণ ফলাফল করে প্রমোশন পেতে লাগলেন তিনি। এবং স্কুলের গণ্ডি পেরোনোর পর সুযোগ পেয়ে গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো জায়গায় অধ্যায়নেরও। সেখানে গিয়ে গণিত ও বিজ্ঞানে আরো উন্নতি করতে লাগলেন তিনি। তার মেধার পরিচয় পেয়ে সহপাঠীরা তো বটেই, এমনকি অধ্যাপকদেরও সবার চোখ কপালে উঠল। তিনি পরিণত হলেন স্বয়ং প্রিন্সিপাল স্যারের প্রিয় পাত্রে।

সময় তখন ১৮৯২। আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে মেতে উঠেছেন স্যার হেনরি। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপালকে চিঠি লিখলেন, তাকে যেন এমন কোনো ছাত্রের সন্ধান দেয়া হয়, যার রয়েছে পরিসংখ্যানে শক্ত ভিত। সেই ছাত্রটিকে পুলিশ সার্ভিসে চাকরি দেবেন তিনি। প্রিন্সিপাল ভেবে দেখলেন, স্যার হেনরির যা চাহিদা, তা পূরণের সামর্থ্য স্রেফ একজনেরই রয়েছে। তিনি আজিজুল। তাই অবিলম্বে আজিজুলের নাম সুপারিশ করে দিলেন তিনি। ফলে স্যার হেনরির মাধ্যমে পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর হিসেবে চাকরি পেয়ে গেলেন আজিজুল। তার সাথে একই পদে ঢুকলেন আরেক তরুণও। তার নাম হেমচন্দ্র বসু।

বুঝতেই পারছেন, স্যার হেনরির ছিল এক ভিন্ন অভিসন্ধি। সরাসরি পুলিশি কাজ নয়, তিনি চাচ্ছিলেন আজিজুল আর হেমচন্দ্রকে দিয়ে আঙ্গুলের ছাপের হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম গঠন করাতে। আজিজুল আর হেমচন্দ্রও নিজেদের মনমতো কাজ পেয়ে প্রবল উদ্যমে লেগে পড়লেন।

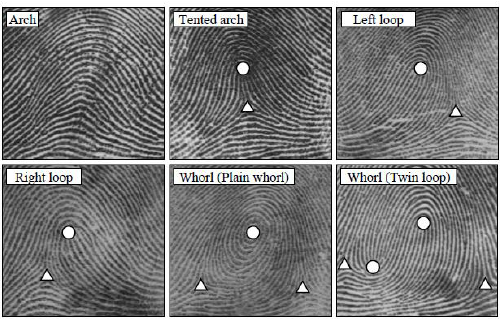

আজিজুল নির্মাণ করলেন সিস্টেমটির মূল গাণিতিক ভিত্তি। তিনি একটি বিশেষ গাণিতিক ফর্মুলা আবিষ্কার করলেন। এই ফর্মুলার আলোকে তিনি আঙুলের ছাপের ধরনের ওপর ভিত্তি করে বানালেন ৩২টি সারি, এবং সেই ৩২টি সারিতে সৃষ্টি করলেন এক হাজার ২৪টি খোপ। এভাবে তিনি তার কর্মশালায় সাত হাজার আঙ্গুলের ছাপের বিশাল এক সংগ্রহ গড়ে তুললেন। তার সহজ-সরল এই পদ্ধতিতে আঙ্গুলের ছাপ সংখ্যায় লাখ লাখ হলেও শ্রেণীবিন্যাস করার কাজ সহজ করে দেয়। এদিকে হেমচন্দ্র তাকে সাহায্য করলেন আঙ্গুলের ছাপের টেলিগ্রাফিক কোড সিস্টেম প্রণয়নের মাধ্যমে।

হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমটির প্রাথমিক গঠন সম্পন্ন হতে খুব বেশিদিন সময় লাগেনি। ১৮৯৭ সালেই একটি কমিশন গঠন করা হয় তুলনা করে দেখার জন্য যে অ্যানথ্রোপোমেট্রির সাথে এটির কী কী তফাৎ রয়েছে, এবং কোনটি বেশি কার্যকরী। ফলাফলে ইতিবাচক রায় মিলল আঙ্গুলের ছাপের পক্ষেই। তাই ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় আনুষ্ঠানিকভাবে আঙ্গুলের ছাপের মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণের প্রচলন শুরু করলেন, এবং ১৯০০ সাল নাগাদ এটি পুরোপুরি দখল করে নিল অ্যানথ্রোপোমেট্রির জায়গা। এর আগে ১৮৯৯ সালেই অবশ্য বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করে দিয়েছে হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম।

এদিকে আজিজুলের ব্যক্তিজীবনে তখনো অনেক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটাই বাকি। পুলিশবাহিনীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলার পর তিনি খুলনায় নিজের গ্রামে ফিরলেন বড় ভাইয়ের সাথে দেখা করতে। মাঝখানে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে যে, বড় ভাই আজিজুলকে ফিরে পাওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। এতদিন বাদে তিনি হারানো ভাইকে ফিরে পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন। ভাইয়ের শিক্ষাজীবন ও পেশাজীবনের কৃতিত্বের কথা শুনে তো তিনি আরো বেশি বিমোহিত। তবে আরেকটি বিষয়ও তাকে ভাবিত করে তুলল। তা হলো, ভাইটিকে এবার তো বিয়ে দিতে হবে! তাই দেরি না করে তিনি বিয়ে দিয়ে দিলেন আজিজুলের।

একজন বিশিষ্ট পুলিশ অফিসার হিসেবে আজিজুলের সামনে ছিল নিজের কর্মস্থল নিজেই বেছে নেয়ার সুযোগ। ১৯১২ সালে বিহার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর তিনি বিহার পুলিশ সার্ভিসকে পছন্দ করেন নিজের কর্মস্থল হিসেবে। সেখানেই কাজ চালিয়ে যান তিনি, এবং অবসর গ্রহণের পর বিহারের মতিহারিতে স্থায়ী হন। ১৯৩৫ সালে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি, এবং সেখানেই তাকে চিরশায়িত করা হয়।

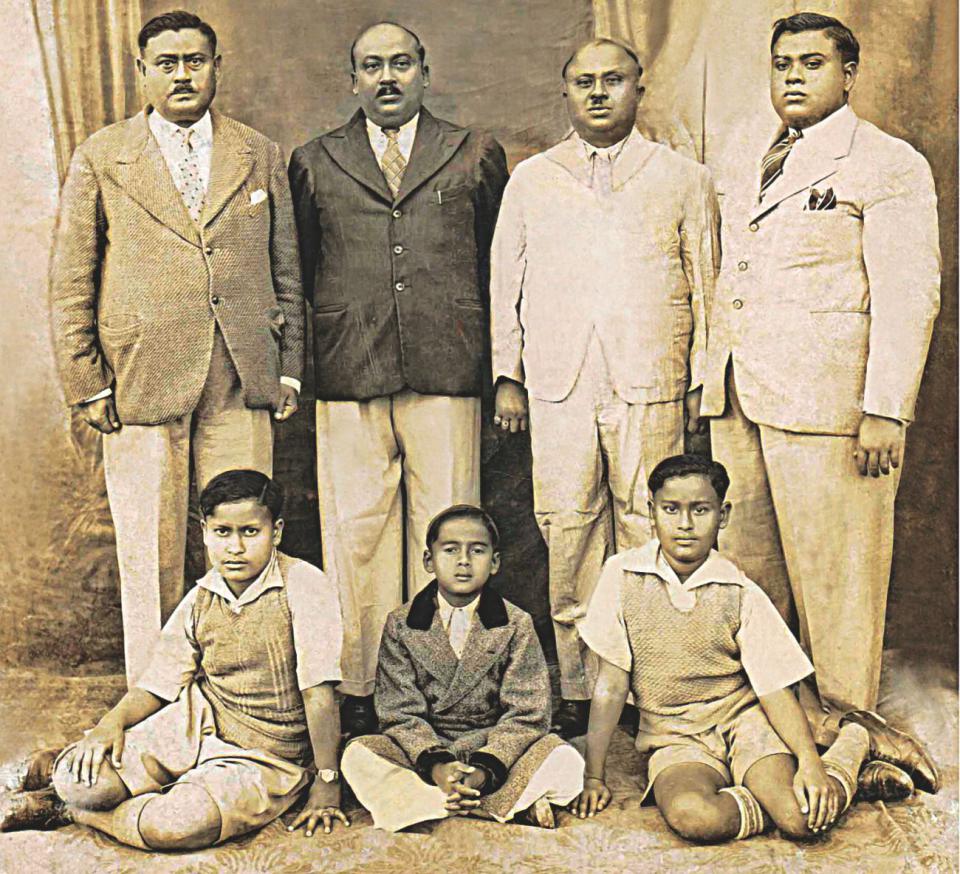

মৃত্যুকালে আজিজুল রেখে গিয়েছিলেন আট সন্তান ও স্ত্রী। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর তার স্ত্রী ও সন্তানেরা পাড়ি জমান পাকিস্তানে। তবে বর্তমানে তার উত্তরসূরীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন বাংলাদেশ, পাকিস্তান ছাড়াও যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট ও কানাডায়।

এ কথা সত্য যে হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমের জন্য মূল কৃতিত্ব দেয়া হয় স্যার হেনরিকেই, এবং তার নামেই নামকরণ হয়েছে এটির। এখন এর পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্কের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। অনেকেই বলতে পারেন, যেহেতু মূল কাজের সিংহভাগ আজিজুল ও হেমচন্দ্র করেছেন, তাই সিস্টেমটির নামে তাদের উপস্থিতিও থাকা উচিৎ ছিল। আবার এর বিপক্ষের যুক্তি হতে পারে, মূল ধারণাটি স্যার হেনরিরই ছিল, এবং গবেষণায় মূল ধারণা যার, সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবিদারও তিনিই।

তবে সে যা-ই হোক, এ কথাও স্বীকার করতেই হবে যে হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে অবদানের জন্য আজিজুল হকের প্রাপ্তিও অনেক। একে তো তিনি অবসরের আগ পর্যন্ত পুলিশবাহিনীতে বিশেষ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে এসেছেন, পাশাপাশি ১৯১৩ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ‘খান সাহেব’, এবং ১৯২৪ সালে ‘খান বাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়া তিনি বিহারের মতিহারিতে জায়গিরও (রাষ্ট্র কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত ভূমি) লাভ করেন। হেমচন্দ্র বসুও একই সমতুল্য ‘রায় সাহেব’ ও ‘রায় বাহাদুর’ উপাধি লাভ করেন। পাশাপাশি দুইজনই ৫০০০ রুপি করে অর্থ পুরস্কারও পান।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্ম হয়তো কাজি আজিজুল হককে মনে রাখেনি। কিন্তু তাতে মিথ্যা হয়ে যায়নি তার কৃতিত্ব। ইতিহাসবিদ, গবেষক থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ, হোক তা ভারতীয় কিংবা পশ্চিমা কোনো দেশের, সকলের কাছেই কাজি আজিজুল হক এক পরম সম্মানিত নাম। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যে হেনরি ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমটিকে যথাযথ করে তুলতে যে একজন ব্যক্তির ভূমিকা সর্বাধিক, তিনি কাজি আজিজুল হক। বিশেষ করে ২০০১ সালে কলিন বিভানের আঙ্গুলের ছাপ বিষয়ক একটি বই, এবং ২০০৫ সালে ‘কারেন্ট সায়েন্স’ জার্নালে আজিজুল-হেমচন্দ্রকে নিয়ে বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, তাদের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে ব্রিটেনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিভিশনে ‘হক অ্যান্ড বোস অ্যাওয়ার্ড’ নামে বিশেষ একটি পুরস্কারও প্রচলিত রয়েছে, যার মাধ্যমে আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে কাজ করে চলা উদ্ভাবনী ব্যক্তিদেরকে পুরস্কৃত করা হয়।

বিজ্ঞানীদের নিয়ে আরও জানতে পড়ুন এই বইগুলো

বাংলাদেশের চমৎকার সব বিষয়ে রোর বাংলায় লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কেঃ roar.media/contribute/