বহু দিন ধ’রে বহু ক্রোশ দূরে

বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে

দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,

দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিষের উপরে

একটি শিশিরবিন্দু।

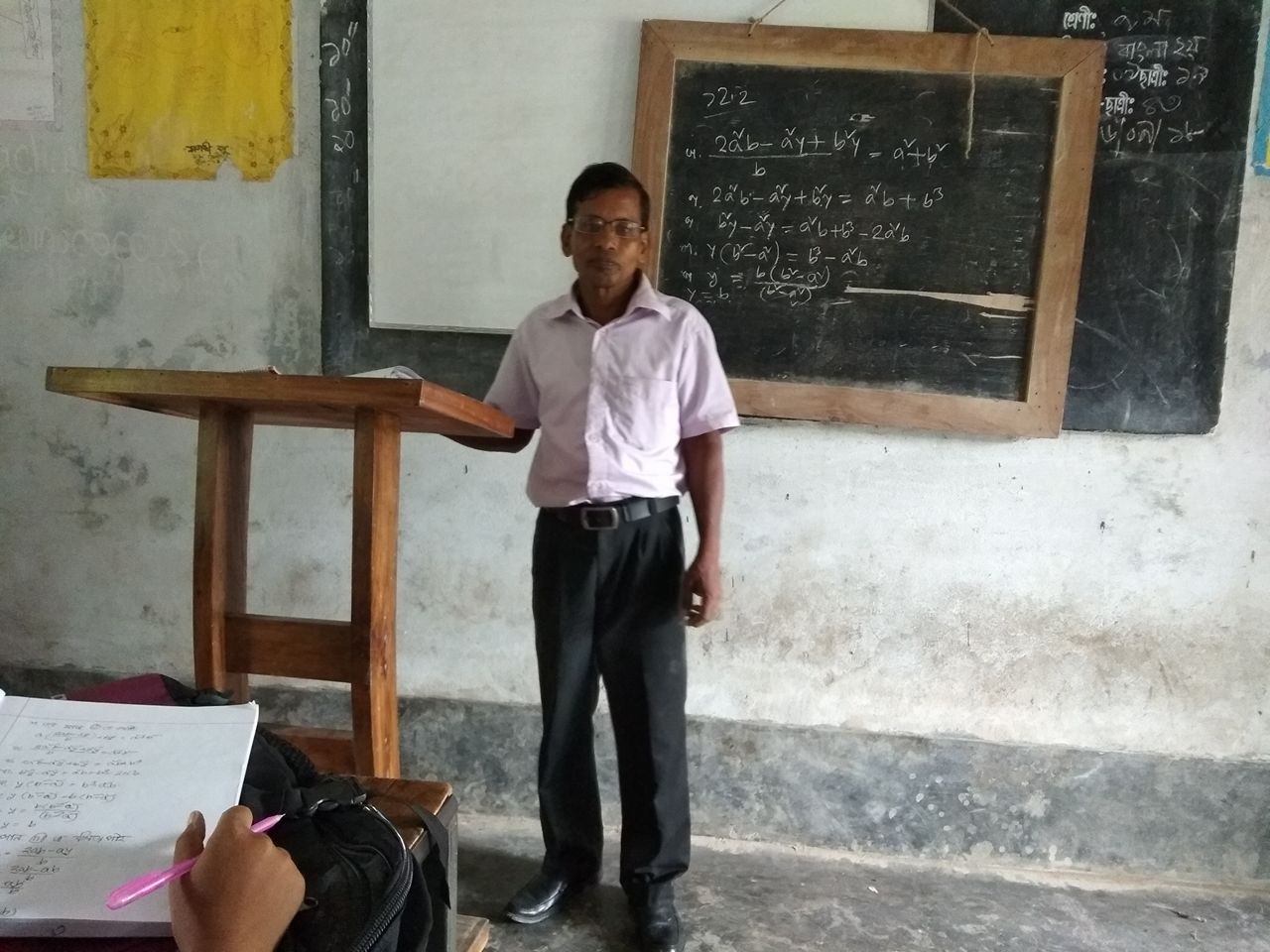

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কবিতাটির সঠিক ব্যাখ্যা কী হবে তা হয়তো শুধু তিনিই জানতেন। তবে এর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে- অনেক সময় আমরা বিদেশ বা বিদেশি গুণীজনদের প্রশংসা করতে গিয়ে নিজ দেশের গুণীজনদের খোঁজ নিতে ভুলে যাই। তাদের স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করি। তেমনি পর্দার আড়ালের এক গুণীজন সত্যজিত বিশ্বাস, যিনি ৩১ বছরের শিক্ষকতা জীবনে কখনো ছুটি কাটাননি। এমনকি নিজের বিয়ের দিন এবং বাবার মৃত্যুর দিনও স্কুল থেকে ছুটি নেননি। সম্প্রতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান তার এই অবিস্মরণীয় অবদানের কথা জানতে পেরে তাকে পুরস্কৃত করেন। সেই সংবাদ বাংলাদেশের গণমাধ্যমে স্বল্প পরিসরে প্রচারিত হলেও সত্যজিত বিশ্বাসের বেড়ে ওঠা, সংগ্রামের ইতিহাস, শিক্ষকতার অনুপ্রেরণা, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের একজন যুদ্ধ কিশোরের বিস্তারিত জীবনী আমাদের অনেকের জানার সুযোগ হয়নি। সেই অভাব পূরণ করতেই আজ আমরা আপনাদের সামনে মহান এই মানুষটিকে আমরা পরিচয় করিয়ে দেবো।

১৯৬১ সালের ১০ই অক্টোবর যশোর জেলার কুচলিয়া নামক গ্রামে সত্যজিত বিশ্বাসের জন্ম। বাবার নাম মাধব চন্দ্র বিশ্বাস, মা ত্রিবেনী বিশ্বাস। নিজের জন্ম পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি লেখেন,

১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসের দশ তারিখ কুবলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করি।পিতা একজন আদর্শ কৃষক ছিলেন। পিতা: মৃত মাধব চন্দ্র বিশ্বাস।আমার দুই মাতা।বড় মাতা গৌরী রানী বিশ্বাস এবং ছোট মাতা: ত্রিবেনী বিশ্বাস। আমার মাতা ছোট ছিলেন। বড় মাতার তিন পুত্র সন্তান ও তিন কন্যা ছিল, যাদের নাম যথাক্রমে- ১. বেতকন্ঠ বিশ্বাস, ২. বিশ্বজিত বিশ্বাস, ৩. অশোক বিশ্বাস, ৪. গীতা রানী বিশ্বাস, ৫. মীতা রানী বিশ্বাস ও ৬. রঞ্জিতা বিশ্বাস। ছোট মাতার তিন পুত্র সন্তান ও এক কন্যা সন্তান ছিল, যাদের নাম যথাক্রমে- ১. সঞ্চিত বিশ্বাস, ২. সত্যজিত বিশ্বাস, ৩. বিপুল বিশ্বাস ও ৪. চঞ্চলা রানী বিশ্বাস। আমরা মোট এই দশ ভাইবোন।

অর্থনৈতিকভাবে খুব বেশি সচ্ছল ছিল না সত্যজিত বিশ্বাসের পরিবার। পিতা ছিলেন একজন কৃষক। ফলে লেখাপড়ার পথও খুব বেশি সুগম ছিল না। তবে মায়ের উৎসাহ আর সহযোগিতা তাকে অনেক সাহায্য করেছে। তার মা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছিলেন, যা তৎকালীন সময়ের নারী শিক্ষার পরিস্থিতি বিবেচনায় উচ্চ শিক্ষিতই বলা চলে। এজন্য হয়তো তিনি সন্তানের পড়ালেখার সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। সত্যজিত বিশ্বাস বলে,

আমার মাতা ত্রিবেনী বিশ্বাস তৎকালীন সময়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করছিলেন।আমি দেখেছি সংসারে আমাদের অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে।পিতা ছিলেন আদর্শ কৃষক।জমিজমা ছিল প্রায় পঞ্চাশ বিঘা। ফলে ধান উঠানো, কৃষানের রান্না করা, গরুগুলোর লালন পালন করাসহ নানা কাজের মধ্যে আমাদের দেখাশোনা করা খুবই কষ্টের ছিল। সন্ধ্যাবেলায় রান্না ঘরে বসে ল্যাম্পের আলোয় রান্নার ফাঁকে ফাঁকে পড়াতেন মা।এইভাবে আমার প্রথম শ্রেণীর পড়ালেখা বাড়িতেই শেষ হয়।

মায়ের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সময়েই স্থানীয় শিক্ষকদের নজরে আসেন সত্যজিত বিশ্বাস। ১৯৬৮ সালে কুবলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন তিনি। তারপর ধারাবাহিকভাবে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তার শিক্ষাধারা অব্যহত থাকে। তিনি প্রতিটি ক্লাসে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হতে থাকেন। তিনি বলেন,

এরপর কুবলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে তালের পাতায় আমার একান্ত পরীক্ষা নেওয়া হলো। পরীক্ষায় ভালো করলে ১৯৬৮ সালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেলিম সাহেব আমাকে ২য় শ্রেণীতে ভর্তি করেন। পরের বছর কৃতিত্বের সাথে ৩য় এবং পরের বছরে ৪র্থ শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করি।

যে বছর সত্যজিত বিশ্বাসের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ালেখা করার কথা সে বছর শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। দুঃখ, দুর্দশা আর স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে ওঠেন এই যুদ্ধ কিশোর। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুদ্ধের ডাকে তিনিও উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। সে সময়ের স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলেন,

১৯৭০ সালে পিতা একটি রেডিও ক্রয় করলেন, রেডিওটির নাম ছিল ‘তোসিবা ট্যানজিস্টার’। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর দেশে বিভিন্ন প্রকার গোলমাল শুরু হয়।তখন এলাকায় কোনো রেডিও ছিল না। ফলে আমাদের বাড়িতে সমস্ত গ্রামের লোক সংবাদ শুনার জন্য আসত। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুনে গ্রামের সকলে আনন্দ অনুভব করল। পরের দিন থেকে গ্রামের সমস্ত মানুষ তীর ধনুক তৈরি ও পরিচালনা করার কৌশল শিখতে লাগল। আমিও তাদের সাথে তীর ধনুক তৈরি করা ও প্রয়োগ করার কৌশল শিখেছিলাম। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই বিকাল বেলায় বিলের ধারে গেলে দেখতে পেলাম, দূরের অন্য গ্রামগুলোতে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলছে।

শুরু হয়ে গেলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। কিশোর সত্যজিত বিশ্বাস দেখতে থাকলেন পাক সেনা ও রাজাকারদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ। যখন যশোর ক্যান্টনমেন্ট মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে আসলো, তখন তাদের প্রচুর সাহায্যের দরকার পড়ল। বিশেষত, খাদ্য দ্রব্যের। এলাকাবাসী যে যেভাবে পেরেছে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

একবার সংবাদ আসলো, মুক্তিযোদ্ধাদের তেঁতুল ও ডাবের প্রয়োজন। কিশোর সত্যজিত বিশ্বাস এ সময়ে মাথায় করে ডাব বহন করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। সেই বর্ণনা দিচ্ছিলেন তিনি,

ট্রাকে ডাব দেওয়ার পর আমাদেরকে বাড়ি যেতে বললেন। বাড়ি থেকে বনগ্রাম পাঁচ কিলোমিটার দূরে। বড় ভাই ক্যান্টনমেন্টে দুই রাত ও দুই দিন কাটিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তিনি যশোরের সমস্ত জায়গায় খানদের হত্যা করার দৃশ্যের বর্ণনা আমাদের জানালেন। পরেরদিন শোনা গেল বাঙালী সেনাদের দখলে ক্যান্টনমেন্ট আর নেই। তখন থেকেই আমাদের অঞ্চলে একটা হাহাকার নেমে এলো।কয়েক সপ্তাহ হতে না হতেই চারদিক থেকে লোক দেশ ত্যাগ করতে শুরু করল। কারণ স্থানীয় রাজাকারেরা বাড়ি ঘরে আগুন লাগানো ও বাড়িঘর লুট করতে থাকে।

শুরু হতে থাকলো দেশত্যাগ। সহায়-সম্বল রেখে মানুষ আশ্রয় নিতে থাকলো পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে। সেই নির্মম দৃশ্যের একটি বর্ণনা দিচ্ছেন সত্যজিত বিশ্বাস,

পরেরদিন গোবিন্দপুর গ্রামের লোকেরা বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক লোক আমাকে ডেকে বলল, ‘মনি ছয়টি গরু রেখে দাও, বিনিময়ে আমাকে কিছু টাকা দাও। আমি বললাম, আমাদেরও তো চলে যেতে হবে, আমি গরু ক্রয় করে কী করব? তখন ১২ টাকা দিয়ে গরুগুলো রেখে দেওয়া হলো এবং সাথে একটি সুন্দর নতুন বড় বই দিয়ে গেল। বইটি দেখতে খুবই সুন্দর ছিল, আমি তখন ছোট থাকায় বইয়ের যত্ন নিতে মোটেও দ্বিধাবোধ করিনি। বইটি যত্ন সহকারে মাটির নিচে সবদিকে কাঁচ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম, যেন কেহ না নিতে পারে।

অন্যের গরু ক্রয় করে রাখলে কী হবে! সত্যজিত বিশ্বাসদেরও যে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। পাশের গ্রামের লুটপাট তখন কুবলিয়া গ্রামেও শুরু হয়ে গেল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্য হাজার হাজার মানুষের মতো সত্যজিতরাও রওয়ানা দিলেন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে। সেই দুঃসহ দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছিলেন তিনি,

চারদিকে হাহাকার আর করুণ দৃশ্য- বাড়ি ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। বাড়ির দুই গোলা ধান আমরা থাকতে থাকতে লুট হয়ে গেল।আমাদের করুণ সময় চলে এসেছে উপলব্ধি করে পিতার বড় পিসতুতো ভাই সুন্দলী থেকে এসে দুই বস্তা চাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র সাথে নিয়ে গরুর গাড়ির মাধ্যমে আমাদেরকে অন্য হাজার হাজার লোকের সাথে ভারতের উদ্দেশ্যে নিয়ে গেলেন।

ভারত যাত্রার সেই দৃশ্য যেন কোনো সিনেমার করুণ দৃশ্যায়ন। পথে পথে অগণিত মানুষের মৃত্যুবরণ। পাক সেনাদের হামলা। আবার অন্যদিকে অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা আরেকদল অসহায় মানুষের মানবিক মূল্যবোধের গল্প। সত্যজিত বিশ্বাসের কাছ থেকেই জানা যাক তার সেই অভিজ্ঞতার কথা,

… রাস্তার দুই পাশের নিচ দিক দিয়ে গুলি করছে এবং এগিয়ে আসছে। হাজার হাজার মানুষ পিছনের দিকে ছুটছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, এমন সময় আমি বাবা মাকে ছেড়ে পিছনের দিকে দৌড়ালে আমি হারিয়ে গেলাম, দৌড়াতে দৌড়াতে বেতনা নদীর পশ্চিমে বনজঙ্গলেের নিকট এলে দেখতে পেলাম অসংখ্য শিশুদেরকে তাদের মায়েরা ফেলে পালাচ্ছেন। তখনও সেনারা আমাদের পিছনে রয়েছে। আমি নদীতে সাঁতার দিয়ে পার হতে না হতেই দেখি নদীর এপার থেকে গুলি করছে। আমাদের পাশের গ্রামের এক ব্যক্তির মাথায় গুলি লেগে কাপড় রক্তাক্ত হয়ে যায়। আমি আবার দৌড়াতে শুরু করলাম। তখন আমার মাথায় আসলো, মা-বাবা কই? কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

পথিমধ্যে আমার অঞ্চলের এক লোক বীরেশ্বর আমাকে চিনতে পেরে হাত ধরে বলে ভয় নেই- আমার সাথে আয়।তার সাথে কিছু দূর অতিক্রম করার পর আমার বিদ্যালয়ের মিনিষর বড় ভাই বিশ্বেস্বর মজুমদারের হাতে আমাকে তুলে দিলেন। মনে একটু সাহস হয়েছিল। তিনি রাস্তায় নিয়ে গেলেন এবং লোক মুখে শোনা গেল বর্ডারের অবস্থা এখন ভালো। তখন রাস্তা দিয়ে আবার ভারতের অভিমুখে রওনা হলাম।পথিমধ্যে ফেলে আসা শিশুদেরকে স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ করে রাস্তায় বসিয়ে রেখেছেন এবং বলছেন যার শিশু নিয়ে যান। … আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সেই বেতনা নদীতে গেলে মাঝি আমাদেরকে নৌকায় পার করবে না বললে বিশ্বেস্বর মজুমদার লাফিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে নিজেই চালিয়ে পার করলেন।

তারপর যেখানে গুলি বিনিময় হয়েছে সেখানে একটি গলাকাটা লাশ পড়ে আছে দেখে আমি বললাম, ‘দাদা আমার ভয় করছে, বাড়ি ফিরে চলো।’ স্থানীয়রা তখন একটি মিথ্যা সংবাদ দিল, আবার সেনারা আসছে।আমরা দৌড় দিয়ে আবার অনেক লোকের সাথে বেতনা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পার হলাম। আমি বাড়ির দিকে ফিরে আসছিলাম। পথে লোকমুখে শুনতে পেলাম, মা-বাবাসহ হাজার হাজার লোকদেরকে লাঙল চাষ দেওয়া মাটির উপর বসিয়ে গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল- এমন মুহূর্তে একজন বাঙালী খান সেনা প্রধান এসে গুলি না করার নির্দেশ দিলেন। ফলে মা-বাবা, ভাই-বোন সকলেই বেঁচে গেল এবং ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করলেন।

তারপর আমরা সময় শুনতে পেলাম, আমাদের গ্রাম ও অঞ্চলের লোকজন ভারত অভিমুখে আসছেন। এক কিলোমিটার আসার পর আমার কাকা এই কথা শুনে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। বিশ্বেস্বর মজুমদার আমাকে কাকার হাতে তুলে দিয়ে চলে গেলেন। সেদিন সারাদিনে কিছু খাইনি।কাকিমা রাত্রে খেতে দিলেন।খেয়ে ঘুমানো হল। তার পরের দিন সকালে আবার ভারত অভিমুখে রওনা হলাম।

এবার সেই বেতনা নদী পার হয়ে ভারত সীমানায় ঢোকার আগেই সকল ধারাল অস্ত্র জমা দিতে হল। সীমানায় প্রবেশের মুহূর্তে বাবা-মা আমার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন দেখতে পেলাম।আমি হাউমাউ করে মা-বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। তারপর বাবা কিছুদূর গিয়ে ভারতীয় দোকান থেকে কিছু বিস্কুট কিনে আমাকে খাওয়ালেন।বাবার পরিচিত বারেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বাড়িতে নিয়ে আমাদের জন্য ডাল ভাতের ব্যবস্থা করলেন।ভপরের দিন মালঙ্গ পাড়ার একটি ক্লাবে অবস্থান করি। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোকের জন্য সেখানে ক্যাম্প করা হলো। কার্ড করতে ৫/৬ দিন লেগে গেল।সেখান থেকে ১৫ দিনের চাল, একটি তাবু ও অন্যান্য জিনিস পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হল তেতুলিয়ায় নদীর দক্ষিণ পাড়ে।

শুরু হলো শরণার্থী জীবনের দুঃসহ জ্বালা। অপর্যাপ্ত খাদ্য আর বাসস্থান। চিকিৎসার অভাব। সর্বোপরি, দেশ থাকতেও পরদেশি। সত্যজিত বিশ্বাসের পরিবারের জন্য ১৫ দিন অন্তর অন্তর যে চাল দেয়া হত তাতে কোনোভাবেই ১৫ দিন যেত না। একটি তাবু টাঙিয়ে তারা যেখানে বসবাস শুরু করছিল সেখানে দেখা দিল সাপের উপদ্রপ। অনেককে সাপে কাটার ঘটনা ঘটলো। তারপর অনেক দুঃসহ সময় কাটলো সত্যজিত বিশ্বাসের পরিবারের, অন্য হাজার হাজার বাংলাদেশি মানুষের মতো। তারপর শরণার্থী শিবিরগুলোতেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি জোরালো হতে থাকল। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য তাদের হৃদয়ও আন্দোলিত হয়ে উঠতে লাগলো। সত্যজিত বিশ্বাসও কিশোর বয়সে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন।

এভাবে কয়েক মাস চলার পর রাঘবপুর গ্রামের সোসালিস্ট পার্টির এক নেতা আমাকে বললেন, আগামীকাল আমাদের সাথে কোলকাতায় যেতে হবে। বাবাকে বলে পরের দিন তার সাথে প্রায় তিনশত লোকসহ মছলন্দপুর রেল স্টেশনে উপস্থিত হই। তারা আমাকে হাত ধরে ট্রেনে উঠালেন। পরবর্তী স্টেশন হাবড়ায় পৌঁছা মাত্র মোবাইল কোড বসায় সকলে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। ৫ মিনিট পর শোনা গেল মোবাইল কোড আর নেই। সবাই আবার ট্রেনে উঠল। আমি চলন্ত ট্রেনে উঠতে পারিনি, কিন্তু একজন আমার হাত ধরে রেখেছিল। আমি প্রায় ১০০ গজ ঝুলতে ঝুলতে পরে ট্রেনের ভিতরে উঠতে পারলাম। ট্রেনে উঠেই শুনতে পেলাম শ্লোগান- শেখ মুজিবের মুক্তি চাই! মুক্তি চাই!

তখন বুঝতে পারলাম শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দী হয়েছেন।তারপর কলকাতায় ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে রাজ ভবনের সামনে গেলাম। সেখানে বিরাট রাস্তার উপর আমাদের নেতা সবাইকে বসতে বললেন। একটু পর পর শ্লোগান হচ্ছে- শেখ মুজিবের মুক্তি চাই! মুক্তি চাই! একটু পরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইনবদিরা গান্ধি ও জ্যোতি বসু হাজির হলেন। আমি মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করলাম, কারণ তখন আমার বয়স ১০/১১ বছর। তারপর প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিলেন। তাদের ভাষণের সারমর্ম বুঝতে পারলাম, শেখ মুজিবকে যেকোনো মূল্যে ছাড়িয়ে আনা হবেই হবে। এরপর আবার কলকাতা রেল স্টেশনে ফিরে ট্রেনে উঠে বাসায় চলে আসি।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে যশোর জেলা পাক সেনাদের কবল থেকে মুক্ত হয়। তারপর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে জায়গা জমি ফিরে পান সত্যজিত বিশ্বাসের পরিবার। বাড়ি ঘর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায় যুদ্ধের সময়। খোলা আকাশের নিচে ফের স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে তার পরিবার।কয়েকদিন পর সত্যজিত বিশ্বাস জানতে পারলেন দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। কিশোর মনে দারুণ আনন্দ। নতুনভাবে পড়ালেখা শুরু করলেন তিনি।ধারাবাহিকভাবে শেষ করেন জীবনের অবশিষ্ট একাডেমিক অধ্যয়ন। তার বর্ণনায়,

১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলে প্রধান শিক্ষক আমাকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে বললেন।৬ষ্ঠ শ্রেণী, ৭ম শ্রেণী ও ৮ম শ্রেণীতে আমি প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯৭৬ সালে এসএসসি পাশ করি এবং মশিয়াহাটী কলেজ ভর্তি হই।দুই বছর পর এইসএসসি পাশ করি। তারপর যশোর সিটি কলেজে ভর্তি হই। সেখান থেকে ১৯৮৪ সালে বিএসসি পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হই।

পড়ালেখার জীবন শেষ করে যুক্ত হন শিক্ষকতা পেশায়। শিক্ষকতা পেশা তার কাছে মহান। আরও অনেক চাকরির প্রস্তাব পাওয়া স্বত্বেও তিনি শিক্ষকতা ছাড়েননি। তিনি বলেন,

১৯৮৫ সালো সিএমএড পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হলে ধোপদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চাকরির জন্য আবেদন করি। জনতা, সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংকে কাজ করার সুযোগ পাই, কিন্তু আমার ইচ্ছা আমি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করবো। সৎ ও সাহসী মন নিয়ে ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর ধোপদী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। সেই থেকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে চলছি। ২০১৪ সালে আমি সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে উন্নীত হই।

এই হলো তার জীবনের লড়াই সংগ্রামের গল্প। কিন্তু আরও গল্প থেকে যায়। সে গল্প তার শিক্ষকতা জীবনের। নিয়োগের পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কখনো স্কুল থেকে ছুটি কাটাননি। তিনি বলেন,

বিয়ের দিনও আমি ছুটি নেইনি। আমার বিয়ে হয় সন্ধ্যা বেলায়। ক্লাস নিয়েই সেদিন বিয়ে করতে গিয়েছিলাম। আবার বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে পর দিনই স্কুলে ক্লাস নিয়েছিলাম। ক্লাস শেষ করে শ্বশুর বাড়ি থেকে নববধূকে নিয়ে বরযাত্রীদের সাথে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।

১৯৮৮ সালে আরতি বিশ্বাসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের দিন এমন কাণ্ড মেনে নিতে পারেনি আরতি বিশ্বাসের পরিবার। শুরুতে আরতি বিশ্বাস নিজেও বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সহসা বুঝতে পারলেন এটি তার স্বামীর কর্তব্যপরায়ণতার দায়িত্ববোধ। কিন্তু কীসের অনুপ্রেরণা থেকে সত্যজিত বিশ্বাসের এমন দায়িত্ববোধ জন্মালো? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,

বিরাট কিছু অর্জনের জন্য কখনই আমি কিছু করিনি। সত্যি বলতে এটা নিয়ে কখনো সেভাবে ভাবিনি। আমি এই স্কুলের বিজ্ঞান ও গণিতের একমাত্র শিক্ষক। ছুটি নিলে ছাত্রদের ক্লাস নেওয়ার কেউ থাকবে না। তাই কখনো ছুটি নেইনি।

তিনি বলেন,

ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক হয়ে গেছে। ওদের না দেখলেই বরং আমার কষ্ট হয়।

তার ২৮ বছরের সহকর্মী ও ধোপাদি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম তার সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন,

সত্যজিত বিশ্বাস কোনো দিন স্কুলে দেরি করে আসেননি। কর্মরত জীবনে কোনো দিন ছুটিও নেননি। একদিন দেখতে পেলাম শিক্ষার্থীরা সত্যজিত স্যারকে নিয়ে হৈ চৈ করছে। তার মাথায় পানি ঢালছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বরে। আমি তাকে ছুটি নিতে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি শুধু আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন। সেদিনও তিনি ছুটি নেননি।

অনেক ছাত্রের জীবন গড়ার কারিগর তিনি। ছাত্ররাও তার কাছে চির ঋণী। তার ছাত্র মোহাম্মাদ সাব্বির বলেন,

আমি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্যারের ছাত্র ছিলাম। তিনি আমাদের গণিত করাতেন। গণিত করাতে গিয়ে কখনো ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতেন না। আমরা যতবার না বুঝতাম আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। স্যার আমাদের কখনো বকা দেননি। তিনি আমাদের সবাইকে ভালোবাসেন।

দুই সন্তানের জনক সত্যজিত বিশ্বাস।১৯৯৩ সালে প্রথম সন্তান অভিজিতের জন্ম হয়। বর্তমানে অভিজিত কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে অধ্যয়নরত। ১৯৯৭ সালে তার দ্বিতীয় সন্তান প্রিয়াংকা বিশ্বাসের জন্ম হয়।বর্তমানে তিনি পটুয়াখালি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত।

সত্যজিত বিশ্বাসের শিক্ষকতার এই দীর্ঘ পথ খুব বেশি মসৃণ ছিল না। অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাকে এই পেশায় টিকে থাকতে হয়েছে। স্কুলে যোগদানের পর বর্ষাকালে প্রচুর কাদা অতিক্রম করে ক্লাস করাতে যেতে হতো। হাতে দুই ঘন্টা সময় নিয়ে লুঙ্গি পড়ে স্কুলে যেতেন। স্কুলে গিয়ে প্যান্ট পরে ক্লাস করাতেন। শুকনো মৌসুমে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসেন তিনি। স্কুল থেকে বাড়ির দূরত্ব প্রায় ৭ কিলোমিটার।

শিক্ষকতার পাশাপাশি নিজেকে নানা সামজিক কার্যক্রমের সাথেও নিজেকে যুক্ত করেছেন তিনি। এলাকাবাসীর মাঝে গাছের চারা বিতরণ করা তার অন্যতম নেশা। স্কুল আঙিনায় নিজেই গড়ে তুলেছেন ফুলের বাগান। এখনো প্রতিদিন সকালে সেখানে নিজে পানি সেচ দেন সত্যজিত বিশ্বাস।

সত্যজিত বিশ্বাসের মতো মানুষেরা আছেন বলেই আজও আমরা চমৎকার এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে যাই; সুখী, সুন্দর, শিক্ষার আলোয় আলোকিত এক বাংলাদেশ।

ফিচার ইমেজ- Md Sabbir

.jpg?w=600)