১

১৬১০ সালের জুলাই মাসের দিকে সুবাদার ইসলাম খান চিশতী ঢাকায় চলে আসেন। ডাকছড়ায় মুসা খানের পিছু হটার মাধ্যমে সাময়িক সফলতা তিনি পেয়েছেন বটে, তবে মুসা খানকে পুরোপুরি দমন করতে না পারলে এই বিজয় সাময়িক, ইসলাম খান চিশতী এটা বোঝেন। কাজেই আত্মতৃপ্তিতে না ভুগে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

ইসলাম খান পরবর্তী যুদ্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলোতে তার সেনাপ্রধানদের মোতায়েন করা শুরু করলেন। বর্তমান মিল ব্যারাকের কাছাকাছি দোলাই নদী যেখানে দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়, সেখানে নদীর দুই তীরে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ছিল। একটিতে ইসলাম খান মোতায়েন করেন ইহতিমাম খানকে, অন্যটিতে মোতায়েন করেন মির্জা নাথানকে। অন্যদিকে মীরক বাহাদুরকে পাঠানো হয় শ্রীপুরে আর বায়েজিদ খান পন্নীকে মোতায়েন করা হয় বিক্রমপুরে।

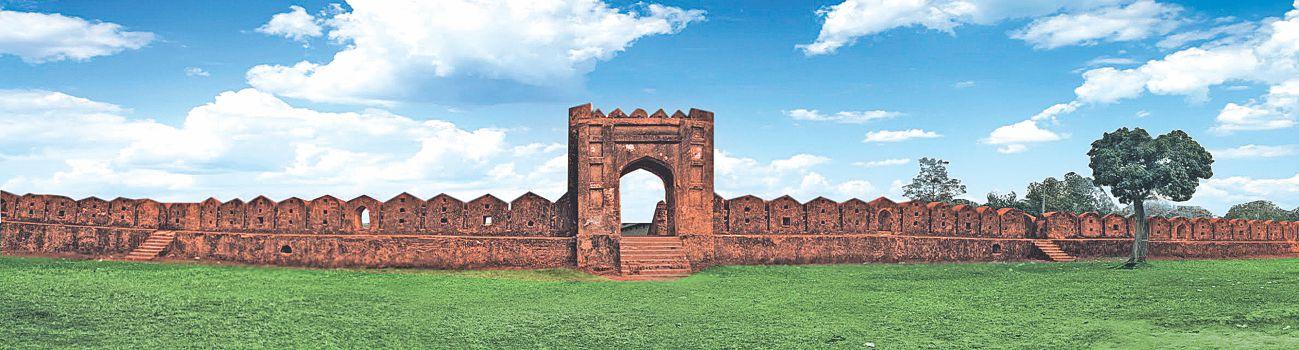

কিছুদিন পরেই মির্জা নাথানকে প্রেরণ করা হয় খিজিরপুরে। খিজিরপুর পৌঁছেই মির্জা নাথান একটি দুর্গ নির্মাণে হাত দেন। বারো ভূঁইয়াদের তরফ থেকে সামরিক বাধা আসলেও মির্জা নাথান দুর্গটির নির্মাণ কাজ শেষ করেন। তবে বারো ভূঁইয়াদের শক্তিশালী অবস্থানের উপর দুর্গটি অবস্থিত হওয়ায় মির্জা নাথানকে দুর্গ রক্ষায় বেশ মনোযোগ দিতে হলো। দুর্গটির একদিকে অবস্থান হচ্ছে সোনারগাঁও, বন্দর খাল আর রসুলপুরের, অন্যদিকে অবস্থান হলো ডেমরা, কতরাব আর চৌরার। এদিকে ইসলাম খানের নির্দেশে শয়খ কামাল কুমারসরে (কুমারছড়া) অবস্থান নিয়ে নিজের প্রতিরক্ষা দৃঢ় করলেন।

মুঘলদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিকল্পনার বিপরীতে মুসা খানের প্রাথমিক লক্ষ্য তার রাজধানী সোনারগাঁয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কাজেই তিনি তার শক্তির কেন্দ্র বানান শীতলক্ষ্যা নদীকে। হাজী শামস উদ্দিন বাগদাদিকে সোনারগাঁও রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে তিনি বন্দর খালের মুখে (বর্তমানে এটি ত্রিবেণী খাল নামে পরিচিত) অবস্থান নেন। বন্দর খালের মুখে দুই তীরে দুইটি দুর্গ নির্মাণ করে একটিতে তিনি নিজে অবস্থান নেন আর অন্যটিতে মোতায়েন করেন নিজের চাচাতো ভাই আলাওল খানকে। মির্জা মুমিনের দায়িত্ব থাকে নৌপথে এই দুটি দুর্গের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

অন্যদিকে মুসা খান তার ভাই আবদুল্লাহ খানকে নারায়ণগঞ্জের কদমরসুল দুর্গে রক্ষার কাজে মোতায়েন করেন। দাউদ খান দায়িত্ব পান কতরাবের প্রতিরক্ষার। মুসা খানের আরেক ভাই মাহমুদ খান ডেমরাকে কেন্দ্র করে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করেন, আর বাহাদুর গাজী ২০০ নৌকার শক্তিশালী একটি নৌবহর নিয়ে কালিগঞ্জের কাছাকাছি চৌরায় অবস্থান নেন।

এভাবেই সুবাদার ইসলাম খান চিশতী আর ভাটির রাজা মুসা খান নিজেদের যুদ্ধবিন্যাস ঝালিয়ে নিলেন। স্পষ্টতই ইসলাম খান আক্রমণাত্মক যুদ্ধবিন্যাস নিয়েছেন আর মুসা খান নিয়েছেন রক্ষণাত্মক বিন্যাস। দুই পক্ষকেই খুব দ্রুত যার যার অবস্থান শক্তিশালী করতে হয়েছে। এই দ্রুততার প্রতিযোগীতায় মুসা খান একদিক দিয়ে হেরে গেলেন। মুসা খানের আগেই মুঘল সেনাবাহিনী মির্জা নাথানের নেতৃত্বে খিজিরপুরে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করে ফেললো। খিজিরপুর হারানোটা মুসা খানকে পরবর্তীতে বেশ ভোগাবে।

২

এদিকে খিজিরপুর দুর্গ প্রতিরক্ষা জোরদার করার পর মির্জা নাথানকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কতরাবে দাউদ খানকে প্রতিহত করার জন্য। খিজিরপুরের দায়িত্ব পান ইহতিমাম খান। শয়খ রুকনকে মাহমুদ খানের বিরুদ্ধে ডেমরায় পাঠায় হয়। শয়খ আবদুল ওয়াহিদকে পাঠানো হয় চৌরায় বাহাদুর গাজীর বিরুদ্ধে। অন্যান্য সেনাপতিদের যার যার অবস্থান ধরে রাখার নির্দেশ দিয়ে ১৬১১ সালের মার্চ মাসে আক্রমণ শুরু করেন সুবাদার ইসলাম খান চিশতী।

কতরাবে দায়িত্ব প্রাপ্তির পর মির্জা নাথান দ্রুত দাউদ খানের অবস্থানের বিপরীতে নদীর অপর তীর দখল করে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ইসলাম খান ও মির্জা নাথানের পিতা ইহতিমাম খান এই দুর্গটি পরিদর্শন করে এর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা দেখে খুবই খুশি হন। তারা মির্জা নাথানের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেন। মির্জা নাথান তখন মোটামুটি অসম্ভবের কাছাকাছি একটি পরিকল্পনার কথা জানান তাদের। ইসলাম খান কিছুটা ইতস্তত করলেও মির্জা নাথানের দক্ষতার ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ ছিলো না। তিনি তার এই পরিকল্পনার অনুমোদন করলেন। মির্জা নাথান আসলে সেই রাতেই নদী পার হয়ে দাউদ খানের দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন।

১৬১১ সালের ১২ মার্চ রাতে পরিকল্পনামতো আক্রমণের শুরু করলেন মির্জা নাথান। ছোট ছোট কিছু নৌকা যোগাড় করে তিনি শাহবাজ খান বরিজের নেতৃত্বে ১৪০ জন অশ্বারোহী আর ৩০০ পদাতিক সৈন্য পাঠালেন প্রথমে। এরপর নিজের বাছাই করা চৌকশ কিছু সৈন্য নিয়ে মির্জা নাথান হাতির পিঠে চড়ে বসলেন নদী পাড় হওয়ার জন্য। কলাগাছে ভেসে আরও কিছু সৈন্য তাকে অনুসরণ করলো।

আগে পাঠানো দলটির উপর দায়িত্ব ছিল মির্জা নাথানকে নিরাপদে নদী পার হতে সাহায্য করা। সেই দলটি নদীর অপর তীরে উঠেই রণবাদ্য বাজাতে বাজাতে দাউদ খানের দুর্গের দিকে অগ্রসহ হতে শুরু করে। অতর্কিত এই আক্রমণ ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন দাউদ খান। এই সুযোগে মির্জা নাথান নিরাপদে নদী পার হয়ে প্রথম দলের সাথে যোগ দিয়ে দাউদ খানকে কোণঠাসা করে ফেলেন। মুসা খান কতরাব আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তাদের সাহায্যের জন্য কিছু নৌকা পাঠালে ইহতিমাম খান এই বাহিনীকে বাধা দেন। শেষপর্যন্ত দাউদ খান পালাতে বাধ্য হন, কতরাব মির্জা নাথানের হস্তগত হয়।

৩

এদিকে ইহতিমাম খান খিজিরপুর থেকে কদমরসুলে গিয়ে আবদুল্লাহ খানকে আক্রমণ করে বসেন। কতরাব বিজয়ের পর মির্জা নাথানও পিতাকে অনুসরণ করে কদমরসুলে গিয়ে পৌঁছান। কদমরসুলের নৌযুদ্ধে প্রাথমিকভাবে জয়ের স্বাদ পেলেও মুঘল নৌ বহর কিছুটা চাপের মুখে পড়ে গেলে মির্জা নাথান আক্রমণ চালিয়ে বসেন মুসা খানের দুর্গের উপরে। এতে মুসা খানের সমগ্র বাহিনীও যুদ্ধ দুর্গের দিকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। ফলাফল প্রত্যাশিতই ছিল। মুসা খান দুর্গ ছেড়ে পালালেন। মির্জা মুমিনও বন্দর খালের অবস্থান ছেড়ে মুসা খানের পথ ধরলেন। বন্দর খালের দখল নিয়ে খালের অপর পাড়ে আলাওল খানের দুর্গে আক্রমণ চালালেন মির্জা নাথান। আলাওল খানও দুর্গ রেখে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। আপাতত মুসা খানের বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য সোনারগাঁওকে রক্ষা করা।

মুসা খানকে অনুসরণ করে সোনারগাঁওয়ে পৌঁছান মির্জা নাথান। একের পর এক পরাজয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত আর হতাশ মুসা খান বিনা যুদ্ধে সোনারগাঁও ছেড়ে দিয়ে ইব্রাহীমপুরে আশ্রয় নেন। সব ঠিকঠাকই চলছিল, সমস্যা বাধে অন্য জায়গায়। মুসা খানের ভাই দাউদ খান জলদস্যুদের হাতে নিহত হলে মুসা খান ভাবেন কাজটা মুঘলদের ইশারায় হয়েছে। যদিও একের পর এক জয়ের স্বাদ পাওয়া মুঘল বাহিনীর এমন কাজের কোন সম্ভাবনা থাকে না, বিশেষত সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর মতো বিচক্ষণ প্রশাসকের জন্য। কারণ জলদস্যুরা আসলে কারোরই অনুগত থাকে না। লাভের গুড় যেদিকে বেশি, তারা সেদিকেই থাকে।

ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মুসা খান আবারও আক্রমণ করতে এগিয়ে এসে পরাজিত হয়ে পুনরায় ইব্রাহীমপুরে আশ্রয় নেন। তবে মুসা খান আরেকটা সুযোগ পান যখন সুবাদার তুকমন খানকে কোদালিয়া দুর্গ থেকে প্রত্যাহার করে শয়খ রুকনকে কোদালিয়া দুর্গে মোতায়েন করেন। শয়খ রুকন মদ পানে আসক্ত ছিলেন। মুসা খান তার এই চারিত্রিক দুর্বলতার কথা জানতেন। কাজেই তিনি শেষ চেষ্টা হিসেবে কোদালিয়া দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন।

৪

মুসা খান এগোলেন নিঃশব্দে। দুর্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত শয়খ রুকন বুঝতেই পারেননি তার মাথার উপর কী ঝুলছিল! এই আক্রমণে কোদালিয়া দুর্গ মুঘলদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বন্দর খাল থেকে মির্জা নাথান কোদালিয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তৎক্ষণাৎ তার গোলন্দাজ বাহিনীর মাধ্যমে কামান দাগানো শুরু করে মুসা খানকে তিন দিক থেকে ঘিরে ধরেন। মুসা খান পিছু হটে মির্জা নাথানের দুর্গে আক্রমণ করে বসেন। ভয়াবহ যুদ্ধের পর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মুসা খান ফের পিছু হটেন বটে, তবে এবার মির্জা নাথানও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হন।

মুঘলদের বিরুদ্ধে এটাই ছিল ভাটির রাজা মুসা খানের শেষ যুদ্ধ। আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল মুসা খানের প্রতিরোধ শক্তি তলানির দিকে, এই যুদ্ধই ছিল মুসা খানের শেষ চেষ্টা। তবে মুঘল সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসা খানের পরাজয় অনিবার্যই ছিল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করলে হয়তো চূড়ান্ত পরাজয় খানিকটা বিলম্বিত হতো।

ইতোমধ্যেই চৌরায় বাহাদুর গাজী মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করে বসে আছেন, তার জমিদারি তাকে ফেরত দেওয়া হয়। তবে তার নৌবহর মুঘল নৌবহরের সাথে একীভূত করে নেওয়া হয়। মুসা খানের পরাজয়ের পর ফতেহাবাদের মজলিশ কুতুব মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। তাকেও তার জমিদারি ফেরত দিয়ে তার নৌবহর মুঘল নৌবহরের সাথে একীভূত করে নেওয়া হয়।

ইব্রাহীমপুরে বসে মুসা খান বুঝতে পারেন মুঘলদের সাথে শত্রুতা করে আর লাভ নেই। তিনি মুঘলদের আনুগত্য স্বীকারের সিদ্ধান্ত নেন। শয়খ কামালের মাধ্যমে কূটনৈতিক চ্যানেলে তিনি সুবাদারের সাথে যোগাযোগ করেন। সুবাদার ইসলাম খান মুসা খানকে সাদরে আমন্ত্রণ জানান। মুসা খানের পরাজয়ে তিনি তাকে সান্ত্বনাও জানান। তিনি মুসা খানের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গীর বরাদ্দ করেন। মুসা খান এবং তার অনুগত জমিদারদের খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৫

ভাটিতে ঈশা খান মুঘলদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, সেই প্রতিরোধ ভাংতে মুঘলদের লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশেষে মুসা খানের শাসনামলে এসে মুঘল শক্তি বাংলার বার ভূঁইয়াদের পরাজিত করে ভাটিতে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে পেরেছে। তবে সত্যিকার অর্থে বিপদ এখনো কাটেনি। এখনো বাংলায় মুঘল অঞ্চলগুলোর প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে, এমন কিছু শক্তি জমাট বাঁধছিল। বিগত বছরগুলোতে নিজের অর্জনগুলোর নিরাপত্তার স্বার্থে ইসলাম খান চিশতীকে আবারও যুদ্ধ পরিকল্পনা করতে হলো।

বাংলায় মুঘল জমিনের উপর হুমকি সৃষ্টি করতে পারেন, এমন একজন ব্যক্তি হলেন দুর্ধর্ষ আফগান নেতা খাজা উসমান। আফগান নেতা খাজা উসমানের কথা আগেও আলোচনায় এসেছিল। তিনি ময়মনসিংহ এলাকার বুকাইনগরকে কেন্দ্র করে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এগারসিন্দুর আর হাসাননগরেও তার প্রভাব বিস্তৃত ছিল। খাজা উসমানের শাসনাধীন এলাকা ছোট ছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় দুর্গ আর সৈন্যের সমন্বয়ে এলাকাটি ছিল দুর্ভেদ্য।

সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর ঢাকায় আসার কিছুদিন পর খাজা উসমান অতি উৎসাহী হয়ে মুঘল এলাকায় আক্রমণ চালালেন। এর জবাবে সুবাদার একটি বাহিনী পাঠালে খাজা উসমান মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। তবে পরে সুযোগমতো আবারও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ১৬১১ সালের শেষের দিকে খাজা উসমানের বিরুদ্ধে আবারও অভিযান পাঠানো হয় এবং বুকাইনগর মুঘলদের অধিকারে আসে। খাজা উসমান পালিয়ে সিলেটের দিকে চলে যান।

শেষপর্যন্ত ১৬১২ সালের ১২ মার্চ মৌলভীবাজারের হাইল হাওড়ের কাছাকাছি লম্বোদরপুরের যুদ্ধে খাজা উসমান পরাজিত ও নিহত হন। খাজা উসমান মারা যাওয়ার পর তার ভাই আর দরবারের অমাত্যরা মুঘল আনুগত্য স্বীকার করে নেন।

৬

খাজা উসমানকে পরাজিত করার পর ছোটখাটো অন্যান্য শক্তিগুলোকেও দমন করার সিদ্ধান্ত নেন সুবাদার ইসলাম খান চিশতী। বীরভূম, পাচেট আর হিজলি আগেই মুঘলদের আনুগত্য স্বীকার করেছে। ইতোমধ্যে যশোরের প্রতাপাদিত্যও মুঘলদের সামনে মাথা নত করেন। কামরূপের রাজা পরীক্ষিত শুরুতে অবাধ্যতা প্রদর্শন করলে ১৬১৩ সালে তাকেও দমন করা হয়। এছাড়াও ফতেহাবাদের (ফরিদপুর) মজলিশ কুতুব, ভুলুয়ার (বৃহত্তর নোয়াখালী) অনন্ত মাণিক্য, বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের জমিদার কন্দর্প নারায়ণের পুত্র রামচদ্র মুঘল আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন।

তবে এদের মাঝে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন সিলেটের বায়েজিদ খান কররানি। আফগান কররানি বংশের এই সদস্য বাংলায় কররানিদের পতনের পর সিলেটে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন, এবং সিলেট থেকে মুঘলদের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাতে থাকেন। কাজেই বায়েজিদ খান কররানিকে দমন করা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

শায়খ কামাল, মুবারিজ খান, তুকমন খানসহ অন্যান্য জেনারেলদের নেতৃত্বে ১৬১২ সালের দিকে সুবাদার ইসলাম শাহ বায়েজিদ খানের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষ তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষপর্যন্ত বায়েজিদ খান কররানি পরাজিত হন। এর সাথে সাথেই বাংলায় শেষ আফগান ঘাটিটিকেও নির্মূল করা হয়।

এরপরেও ছোটখাটো আরও কিছু যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয় সুবাদার ইসলাম খান চিশতীকে, তবে সে অর্থে হুমকি হয়ে দাঁড়ানোর মতো আর কোনো শক্তির অস্তিত্ব ছিল না বাংলায়। উত্তরে ঘোড়াঘাট থেকে শুরু করে দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তর পূর্বে সিলেট থেকে শুরু করে পশ্চিমে রাজমহল, দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম, পাচেট আর হিজলি থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্বে ফেনী নদী পর্যন্ত পুরোটাই এখন মুঘল এলাকা। ৩৬ বছর আগে ঈশা খানের হাত ধরে বাংলার বার ভূঁইয়ারা মুঘলদের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন। আর ৩৬ বছর পর অবশেষে বাংলার জমিনে সম্পূর্ণভাবে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।