যুদ্ধ আসে ভালোবেসে মায়ের ছেলেরা চলে যায়- আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

সব ভাষাতেই যুদ্ধ নিয়ে অনেক ধরনের সাহিত্য আছে, যার বেশিরভাগই শূন্যতা আর যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে। কেননা, যুদ্ধ শুধু ধ্বংসই বয়ে আনে। যুদ্ধ একটি ভয়াবহ সংকটের সময়। আর এই সংকটে প্রয়োজনীয়তা উদ্ভাবকের জনক হিসেবে আবির্ভূত হয়। তাই হয়তো যুদ্ধের সময়ের কিছু প্রথা হয়ে যায় চিরস্থায়ী। অজান্তে বা জেনে আজও আমরা ব্যবহার করে চলেছি এমন কিছু জিনিস, যার প্রচলন হয়েছিলো সেই একশ বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। একনজরে চলুন দেখে নেয়া যাক সেসবই।

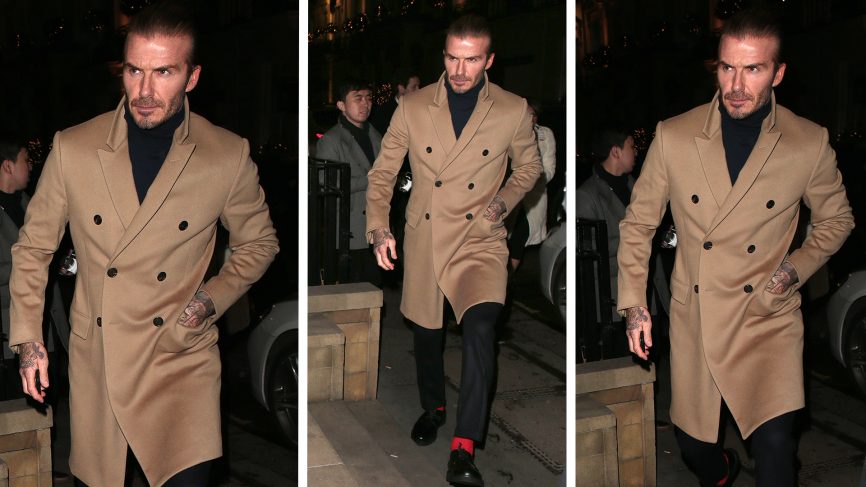

ট্রেঞ্চ কোট

পাশ্চাত্যের ভাষায় বললে, ট্রেঞ্চ কোট এখনকার জনপ্রিয় ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। ডেভিড বেকহ্যাম থেকে শুরু করে মেলানিয়া ট্রাম্প- সবাই এই ট্রেঞ্চ কোট নিয়ে নিরীক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু ঠিক ক’জন জানেন এই ট্রেঞ্চ কোট প্রথমবার জনপ্রিয় হয়েছিলো সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, তা-ও আবার ছুরি, পিস্তল নিরাপদে রাখার লক্ষ্যে?

চার্লস ম্যাকিন্টোস নামে একজন প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও অনেক আগে পানি থেকে রক্ষা পাবার ওয়াটার প্রূফ কোট আবিষ্কার করেছিলেন। যুদ্ধের সময় বারবেরি ও একুয়াস্কুটাম নামে দুজন সেই কোটের ডিজাইনে নতুনত্ব নিয়ে আসেন। ট্রেঞ্চ কোটের উপযোগীতার কারণে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

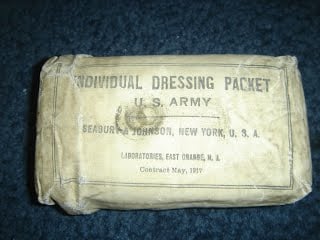

স্যানিটারি প্যাড

নারীদের জন্য স্যানিটারি প্যাডের আবিষ্কার এক যুগান্তকারী বিষয়। কিন্তু যা এখন স্যানিটারি ন্যাপকিন হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকদের ব্যান্ডেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কর্তব্যরত রেড নার্স যারা ছিলেন, তারা হঠাৎ করেই কাঠের পাল্প থেকে তৈরি সেলুকটন ব্যান্ডেজের আরেকটি কার্যকারীতা খুঁজে পান। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর কিম্বারলে ক্লার্ক, যার কোম্পানি এতদিন ব্যান্ডেজের যোগান দিয়ে আসছিলো, তারা যেকোনো মূল্যে বেঁচে যাওয়া ব্যান্ডেজ বিক্রি করে দিতে চায় এবং নার্সদের কাছ থেকে এর স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারেন।

এরপরেই তারা এই ব্যান্ডেজকে আরেকটু রূপান্তরিত করে স্যানিটারি ন্যাপকিন হিসেবে বাজারে আনেন এবং নাম দেন কোটেক্স। কিন্তু নারীদের মাঝে এর ব্যবহার ছড়িয়ে দিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো, কেননা পুরুষ দোকানদারেরা প্রথমত তাদের দোকানে স্যানিটারি ন্যাপকিন রাখতে চাইতেন না, আর চাইলেও নারীরা সেখান থেকে ন্যাপকিন কিনতে স্বচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। পরে নিয়ম করা হয় বাইরে একটি বাক্সের ওপর ন্যাপকিন রাখা থাকবে। মেয়েরা এসে বক্সে অর্থ ফেলে ন্যাপকিন নিয়ে যাবে। এই নিয়মের পরের ইতিহাস সবার জানা।

ক্লিনেক্স

ফেসিয়াল টিস্যু বর্তমানে ক্লিনেক্স নামেই পরিচিত।

এই ক্লিনেক্সও কিম্বারলি-ক্লার্ক কোম্পানির আবিষ্কার। স্যানিটারি ন্যাপকিনের পর ১৯২৪ সাকে তারা সেলুকটনের ওপর আরো কয়েক দফা পরীক্ষা চালিয়ে প্রাথমিকভাবে একে মেকাপ রিমুভার হিসেবে বাজারজাত করে।

কিন্তু সেই সময়ে হঠাতই ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী আকার ধারণ করলে তারা আবার পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায় এবং এরপর টিস্যু নামে রুমালের বিকল্প হিসেবে বাজারজাত করা হয়।

টি ব্যাগ

টি ব্যাগের ইতিহাস খুবই মজার। আজকের জনপ্রিয় টি ব্যাগের জন্ম হয়েছিলো যুদ্ধের সময় এক ভুল বঝাবুঝি থেকে। আগে ক্রেতাদের চা পাঠানো হতো দামী কাঠের বাক্সে করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে অর্থনৈতিক মন্দার কারণে খরচ বাঁচাতে ছোট কাপড়ের বা কাগজের টুকরাতে করে চা পাঠিয়েছিলেন আমেরিকান একজন ব্যবসায়ী। সেটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে বুঝতে না পেরে আস্ত কাগজের টুকরা পানিতে দেবার ফলাফল আজকের টি ব্যাগ।

টিকান নামে এক জার্মান কোম্পানি যুদ্ধের সময় একে জনপ্রিয় করে তোলে। যুদ্ধের ময়দানে একে বলা হতো টি বম্বস।

স্টেইনলেস স্টীল

ব্রিটিশ মিলিটারি তাদের অস্ত্র তৈরীর জন্য এমন ধরনের সংকর ধাতু খুঁজছিলো, যা প্রচন্ড তাপেও ভালো থাকবে, ইংল্যান্ডের স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়াতে মরিচা মুক্ত থাকবে এবং বারবার ঘর্ষণে কার্যক্ষমতা কমবে না। সব আবদার নিয়ে তারা হাজির হয় হ্যারি বার্লির কাছে। সব শুনে বার্লি দিনরাত এক করে খাটতে থাকেন এরকম ধাতুর সন্ধানে।

একসময় সকল পরিশ্রম বিফলে গেছে ভেবে সব ফেলে দেন বাইরের আবর্জনার স্তূপে। কিন্তু ক’দিন পর অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, ক্রোমিয়াম মেশানো ধাতু আবর্জনার স্তূপে স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশেও অক্ষত আছে। এ ধাতু স্টেইনলেস স্টিল হিসেবে পরিচিতি পায়।

অস্ত্র তৈরির জন্য প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হলেও পরবর্তীতে বিমানে এই ধাতুর ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, কেননা এই ধাতু ছিলো অন্যান্য সব ধাতু থেকে অনেক হালকা।

অস্ত্র, বিমান এসবের গন্ডী পেরিয়ে এই ধাতু এখন বাসাবাড়ির রান্না ঘর, এমনকি গহনাতেও স্থান করে নিয়েছে।

জীপার

জীপারের ব্যবহারও জনপ্রিয় হয়েছিলো সেই বিশ্বযুদ্ধের মাঝে। এর আগে কাপড়চোপড়ে হুক বা বোতামের ব্যবহার জনপ্রিয় ছিলো। কিন্তু যুদ্ধের মাঝে বোতামের ব্যবহার মোটেও সুবিধাজনক ছিলোনা। বিশেষ করে নাবিকদের জন্য একটি বিকল্প অপরিহার্য হয়ে গিয়েছিল, কেননা তাদের ইউনিফর্মে কোনো পকেট ছিলো না।

শেষমেষ গিডন সান্ডব্যাক নামে একজন জীপার বা চেইনের নকশা তৈরি করেন। জীপারকে প্রাথমিকভাবে হুকলেস ফাস্টেনার বলা হতো। যুদ্ধের ময়দানে জিপার ছিলো এক আশীর্বাদ। যুদ্ধ শেষে সাধারণ জনতা এর ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তোলে।

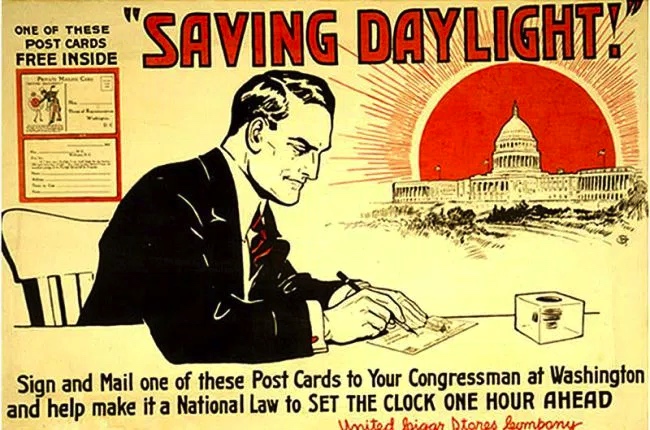

ডেলাইট সেভিংস

দিনের আলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের ধারণাটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও দু’শো বছর আগের। সর্বপ্রথম বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন এই প্রস্তাবটি সামনে আনেন ফ্রান্সের ওপর প্রয়োগ করার জন্য। তবে এর প্রথম প্রয়োগ হয়েছিলো জার্মানিতে ১৯১৬ সালে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানিতে দিনের সবটুকু কাজে লাগিয়ে কয়লার খরচ বাঁচানো ছিলো এই ডেলাইট সেভিংস পদ্ধতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্য। তাদের নতুন নীতি অল্প সময়েই সবার মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তৎকালীন গ্রেট ব্রিটেনও কিছুদিনের মাঝেই তাদের দেশে ডেলাইট সেভিংস চালু করে।

আলোর সর্বাত্বক ব্যবহার সবদিক থেকেই লাভজনক। আর সেজন্যই বহু বছর আগে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও অনেক দেশই সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে এখনো ডেলাইট সেভিংস পদ্ধতি চালু রেখেছে।

সান ল্যাম্প

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষের দিকে দেখা গেলো জার্মানিতে জন্ম নেয়া তৎকালীন অর্ধেকের বেশি শিশু বিবর্ণ এবং তাদের হাড়ের গড়ন অপরিপক্ব। কার্ট হাল্ডশিন্সকি এসব বাচ্চার ওপর গবেষণা চালান এবং বুঝতে পারেন, ভিটামিনের অভাবে তাদের এ অবস্থা হয়েছে (বর্তমানে এই রোগকে আমরা রিকেটস হিসেবে জানি)। তিনি কয়েকটি বাচ্চাকে একধরনের ল্যাম্পের নিচে রাখেন, যা মার্কারি-কোয়ার্টজ দিয়ে তৈরি এবং অতিবেগুনী রশ্মি নিঃসরণ করে।

এখান থেকে তিনি সুফল পান । কিছুদিন পর তিনি আবিষ্কার করেন, শুধু আলোর নিচেই নয়, রোদেও একই উপাদান থাকে, যার কারণে বাচ্চাদের হাড় শক্ত হয়।

এখান থেকে রোগ এবং রোগের প্রতিকার যেমন পাওয়া গেলো, সেভাবেই সান ল্যাম্পের ব্যবহারও প্রবর্তিত হলো।

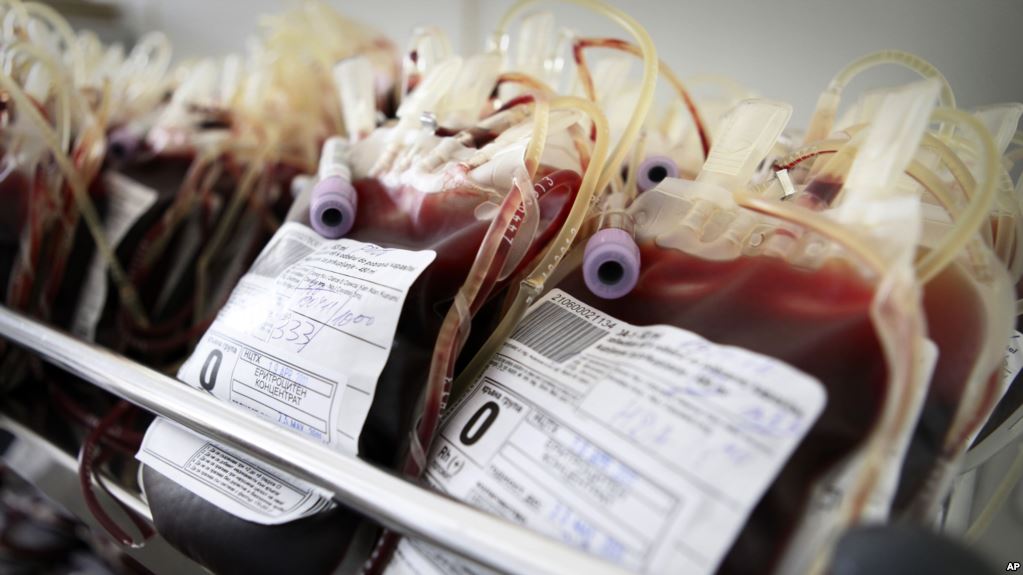

ব্লাড ব্যাংক

রক্ত আদান প্রদানের ধারণা অনেক পুরনো। বিশ্বযুদ্ধ কেবল হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়ে গেছে এর ব্যবহার আর প্রয়োজনীয়তা।

আহত সৈনিকদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য আগে থেকে রক্ত সংগ্রহ করে রাখার ধারণা থেকে ব্লাড ব্যাংকের জন্ম। অসওয়াল্ড রবার্টসন নামে একজন ১৯১৭ সালে প্রথম ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন।

ড্রোন

ড্রোনের ব্যবহার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এখন প্রযুক্তিগত উন্নতির মাপকাঠি। এই ড্রোন প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিলো ১৯১৮ সালে।

চার্লস ক্যাটারিং নামে একজন মনুষ্যবিহীন ফ্লাইং বোম্ব বানিয়েছিলেন, যা ৭৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত শত্রু ঘাঁটিকে আক্রমণ করতে পারতো। একে বলা হতো ক্যাটারিং বাগ। এটি আরো ভয়াবহ ও শক্তিশালী রূপ নেয়ার আগেই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

শুধুমাত্র এগুলোই তা নয়, আরো অনেক কিছুর জন্মলগ্ন ছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। অস্বাভাবিক খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে এ সময় ভিটামিন ট্যাবলেট, সপ্তাহে একদিন “মিটলেস ডে” এবং সয়া সসেজের প্রচলন হয়। এ যুদ্ধক্ষেত্রেই পাইলটদের যোগাযোগ ব্যবস্থা নতুন রূপ পায়। হাত-পা হারানো সৈনিকদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করতে প্রস্থেটিক্সের ব্যবহারও এই যুদ্ধের পরেই সামনে আসে। প্লাস্টিক সার্জারির প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করে তখনকার ডাক্তাররা।

এত শত আবিষ্কারের সময়কাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই আবিষ্কারগুলোর দিকে একটু গভীরভাবে তাকালেই বোঝা যায়, একেকটি আবিষ্কারের পেছনে কত শত অসহায়ত্ব লুকিয়ে আছে। বর্তমান বিশ্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এই অবদানগুলো উপভোগ করার সময় তাই বারবার যুদ্ধের ভয়াবহতা আর অসহায়ত্ব আরেকবার অনুভব করা জরুরি।