নারী সিরিয়াল কিলারদের কথা বললে এলিজাবেথ বাথোরির নাম প্রথমেই চলে আসে। কিংবদন্তি অনুযায়ী অন্তত কয়েকশো নারীকে হত্যা করেছেন এই হাঙ্গেরিয়ান অভিজাত। নিজের দুর্গে অবাধে নাকি চলতো তার নৃশংস কার্যক্রম। লোকে বলে, নিজের যৌবন ধরে রাখতেই নাকি নির্মম এই হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন তিনি।

পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তার নিষ্ঠুরতার ইতি টানে, তবে নানা কারণে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো থেকে বেঁচে যান এলিজাবেথ। তবে লোকমুখে তিনি পরিণত হন রক্তপিপাসু এক দানবী হিসেবে, যাকে অনেকেই তুলনা করেন কাউন্ট ড্রাকুলার সঙ্গে।

বর্তমান হাঙ্গেরিতে জন্ম এলিজাবেথ বাথোরির; Image Source: countryreports.org

আধুনিক ঐতিহাসিকদের সকলে কিন্তু এলিজাবেথ বাথোরির দোষের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ নন। এই ব্যাপারে প্রচুর বিভক্তি তৈরি হয়েছে। মূল কারণ- যে প্রক্রিয়ায় বিচারকাজ চালানো হয়েছিল তার স্বচ্ছতা নিয়ে। অনেকেই এলিজাবেথকে দোষী করার পেছনে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খুঁজে পান। সেই কাহিনী জানতে ফিরে যেতে হবে ষোড়শ শতকে। শুরু করতে হবে তৎকালীন রাজনৈতিক হাঙ্গেরির প্রেক্ষাপট থেকে।

ডজসার বিদ্রোহ

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন হাঙ্গেরি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। ইউরোপে সেভাবে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়নি। মহাদেশীয় বাজারে কৃষিপণ্য আর মূল্যবান খনিজ পদার্থ চালান দিয়ে মোটা অঙ্কের মুনাফা করত হাঙ্গেরির অভিজাত সম্প্রদায়। তাদের সভা বা ডায়েট রাজা নির্বাচন করত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের সুযোগ ছিল না। এ সময় হাঙ্গেরির ট্রান্সিলভানিয়া অঞ্চলের অন্যতম প্রভাবশালী ছিল বাথোরি পরিবার।

অতিরিক্ত মুনাফা করতে গিয়ে অভিজাতরা প্রায়ই তাদের জমিতে কাজ করা কৃষকদের প্রতি খড়গহস্ত হতো। রাজা দ্বিতীয় ভ্লাদিস্লাসের শাসনামলে (১৪৯০-১৫১৬) তাদের ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই রাজাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে কৃষকদের মধ্যে জমাট বাধছিল ক্ষোভ। অত্যাচারী ভূস্বামীদের থেকে মুক্তি চাইছিল তারা।

১৫১৪ সালে হাঙ্গেরির কার্ডিনাল থমাস ব্যাকক (Tamás Bakócz) অটোমানদের বিরুদ্ধে চলমান ক্রুসেডে অংশগ্রহণের জন্য স্বেচ্ছাসেবী আহ্বান করেন। প্রায় এক লাখ কৃষক এই দলে যোগ দেয়। বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে তাদের নেতা হন ডজসা (Dózsa) নামে এক ব্যক্তি। সেই বছরই ২৩ মে ক্রুসেড বন্ধ হয়ে যায়। ডসজা ফিরে এসে লাগলেন অভিজাতদের পেছনে। কৃষকদের অধিকার আর সুযোগ সুবিধার দাবি তুললেন তিনি। তার সাথে থাকা বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে অভিজাততন্ত্র উচ্ছেদের সাহসী ঘোষণাও দিয়ে দেন তিনি। ডজসার বিদ্রোহীরা আক্রমণ চালায় বিভিন্ন অঞ্চলে, পুড়িয়ে দেয় অভিজাত পরিবারের ঘরবাড়ি আর সম্পত্তি। অনেকেই নিহত হয় তাদের হাতে, বেশ কিছু দুর্গও ছিনিয়ে নেয় বিদ্রোহীরা।

ডজসার অভিজাতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন © Viktor Madarász

টেমেসভার দুর্গ দখল করতে গিয়ে পতন হয় ডজসার। তাদের পরাস্ত করেন ট্রান্সিলভানিয়ার গভর্নর ও হাঙ্গেরির ভবিষ্যৎ রাজা, জ্যানোস জ্যাপোলা। ডজসা আর তার প্রধান অফিসাররা ধরা পড়েন। ২০ জুলাই তাদের প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়। অক্টোবর নাগাদ বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়।

ডজসার কাজের ফলে ১৫১৭ সালে প্রণীত হয় হাঙ্গেরির আইনবিধি, যার নাম ট্রাইপার্টিয়াম (Tripartitum)। কৃষকদের যেটুকু অধিকার ছিল তা-ও কেড়ে নিয়ে তাদের কার্যত ভূস্বামীদের দাসে পরিণত করা হয়। পাশাপাশি অভিজাতদের ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা আর তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার ইত্যাদির নিয়মকানুন বেধে দেয় এই বিধি।

ট্রাইপার্টিয়ামের ফলে স্বল্প সময়ে আরো অনেকের মতোই লাভবান হয় সম্ভ্রান্ত বাথোরি পরিবার। কৃষিপণ্য আর খনিজের ব্যবসা চলতে থাকে পুরোদমে। উপচে পড়া ভাণ্ডার থেকে রাষ্ট্রকেও ঋণ দিত তারা, যে অর্থ যুদ্ধের সময় খুব কাজে আসতো। এ সময় হাঙ্গেরির অর্থনীতিও বেশ গতি পায়। আন্তর্জাতিকভাবে বৃদ্ধি পায় এর রাজাদের প্রতিপত্তি।

মোহাকের যুদ্ধে অটোমানরা হাঙ্গেরিয়ান সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দেয়; Image Source: Wikimedia Commons

তবে খুব দ্রুতই অভিজাতদের অবিসংবাদিত ক্ষমতার নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট হতে থাকে। ইউরোপ যখন ধীরে ধীরে শিল্পের পথে হাঁটছে, তখন হাঙ্গেরি পড়ে থাকে আগের ব্যবস্থাতেই। এর অন্যতম কারণ ছিল অটোমান আর অস্ট্রিয়ান হাবসবুর্গদের অব্যাহত সংঘাত, যার কারণে অভিজাতেরা কৃষিভিত্তিকভাবে নিজেদের স্বনির্ভর করতে চেয়েছিলেন, যাতে অবরোধ সহ্য করে টিকে থাকা যায়।

প্রাচ্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং উপনিবেশ থেকে দেদারসে মালামাল আসায় হাঙ্গেরির উপর এ সময় ইউরোপের নির্ভরশীলতাও কমে যায়।আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা হারাতে থাকে দেশটি। ইউরোপ যখন বড় বড় শহর স্থাপন করছে, তারা তখন পড়ে থাকে অভিজাত সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রিত খামারভিত্তিক অঞ্চল নিয়ে, যেখানে শহর ছিল ছোট।

গৃহযুদ্ধ

একপাশে অটোমান সাম্রাজ্য আর অন্যপাশে হাবসবুর্গ অস্ট্রিয়া নিয়ে তারপরেও অখণ্ড ছিল হাঙ্গেরি। ট্রান্সিলভানিয়াতে অনেকটা রাজার হালেই ছিল বাথোরিরা। সেই অবস্থা পরিবর্তন হলো ১৫২৬ সালে, ব্যাটল অব মোহাকে সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের হাতে পরাস্ত হয় হাঙ্গেরিয়ান সেনাবাহিনী। নিহত হন তাদের রাজা দ্বিতীয় লুই।

মোহাকের যুদ্ধে অটোমানরা হাঙ্গেরিয়ান সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দেয়; Image Source: Wikimedia Commons

মোহাকের ফলশ্রুতিতে বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয় অটোমানরা। ওদিকে তড়িঘড়ি করে নতুন রাজা ঠিক করতে সভায় বসে হাঙ্গেরিয়ান সংসদ বা ডায়েট। লুইয়ের কোনো ছেলে থাকলে সম্ভবত তিনিই নির্বাচিত হতেন, কিন্তু রাজা ছিলেন নিঃসন্তান।

জটিল প্রক্রিয়ায় কয়েক রাউন্ড ভোটাভুটির পর ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা, একজনের জায়গায় দুজন রাজা নির্বাচন করে ডায়েট। ট্রান্সিলভানিয়ার প্রভাবশালী অভিজাত জন সাপোলাই (John Szapolyai) এবং হাবসবুর্গ রাজপুত্র প্রথম ফার্দিন্যান্ড। ফার্দিন্যান্ড সম্পর্কে লুইয়ের বোন জামাই এবং তৎকালীন হলি রোমান এম্পেরর দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের ছেলে, তিনি পুরো হাঙ্গেরিই দাবি করলেন। জনও ছেড়ে কথা বলার লোক নন। ফলে বেধে গেল গৃহযুদ্ধ। ফার্দিন্যান্ডের পাঠানো ভাড়াটে যোদ্ধাদের আক্রমণে জন ট্রান্সিলভানিয়াতে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি বিপদজনক হয়ে উঠলে তিনি আশ্রয় নেন পোল্যান্ডে তার শ্বশুরের কাছে।

জন সাপোলাইয়ের নির্বাচন হাবসবুর্গদের কাম্য ছিল না; Image Source: dailynewshungary.com

১৫২৮ সালে জন অটোমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর করেন। তাদের থেকে পাওয়া সামরিক আর অর্থনৈতিক সহায়তা কাজে লাগিয়ে ফার্দিন্যান্ডকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন তিনি। ফলে প্রায় এক দশক একদিকে দ্বিমুখী হামলার মোকাবেলা করতে হয় ফার্দিন্যান্ডকে- একদিকে অটোমানরা, আরেকদিকে জনের সমর্থক বাহিনী।

গৃহযুদ্ধের অবসান হলো ১৫৩৮ সালে। জন ফার্দিন্যান্ডের সাথে গোপনে একটি চুক্তি করেন। সেই অনুযায়ী তিনি ফার্দিন্যান্ডকে নিজের উত্তরাধিকারী মেনে নেন। ঠিক হয়- জনের ছেলে হোক না হোক, তার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ হাঙ্গেরি শাসন করবেন ফার্দিন্যান্ড। এর ফলে জীবদ্দশায় নিজেকে হাঙ্গেরির রাজা বলে জাহির করতে জনের আর কোনো সমস্যা ছিল না। যেহেতু ফার্দিন্যান্ড জানতেন প্রতিপক্ষ মারা গেলে তিনি সবটাই পাবেন, তাই তার তরফ থেকেও আর কোনো বাধা আসেনি।

প্রথম ফার্দিন্যান্ড, হাবসবুর্গ প্রিন্স ও পরবর্তীতে হলি রোমান এম্পেরর; Image Source: thefamouspeople.com

আনুষ্ঠানিক বিভক্তি

১৫৪০ সালে পুত্রসন্তানের বাবা হন জন। এর নয় মাস পরেই তিনি মারা যান। চুক্তি অনুযায়ী তার ছেলের কিন্তু হাঙ্গেরির সিংহাসন দাবি করার কথা নয়, কিন্তু জনের সমর্থকেরা ঠিক তাই করলেন। তারা শিশু রাজপুত্রকে দ্বিতীয় জন ঘোষণা দিয়ে মুকুট পরিয়ে দেন।

ফার্দিন্যান্ড গেলেন ক্ষেপে। ওদিকে অটোমানরাও বিরক্ত। তাদের না জানিয়ে প্রথম জন ফার্দিন্যান্ডের সাথে চুক্তি করলেও দু’পক্ষের মৈত্রী বহাল ছিল, এখন নতুন রাজার উপদেষ্টারা সেই সম্পর্ক নবায়নের কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছেন না। তারা সিদ্ধান্ত নিল হাঙ্গেরির একটা গতি করবার।

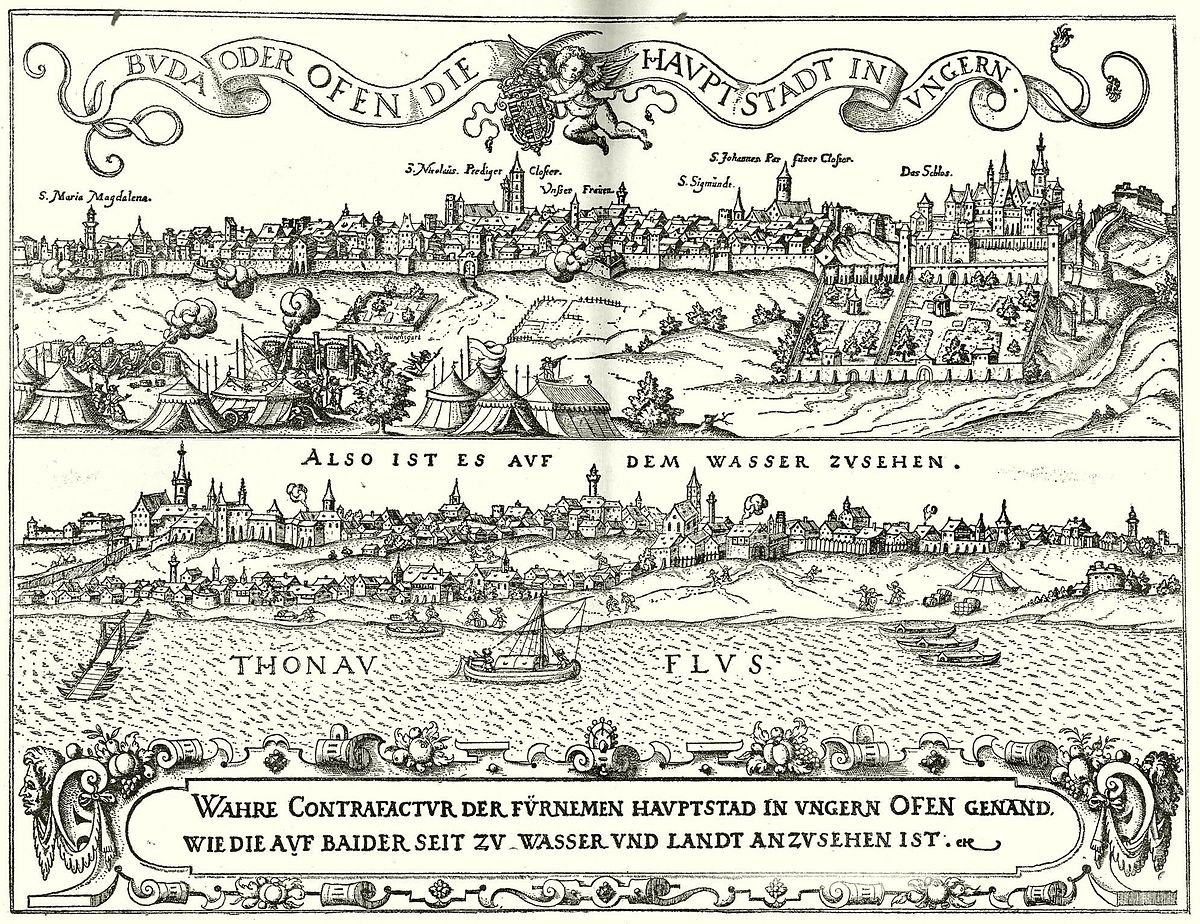

১৫৪১ সালে রাজধানী বুদা (Buda) দখলে নেয় অটোমান সেনাবাহিনী। আনুষ্ঠানিকভাবে তিন টুকরো হয়ে যায় দেশটি। উত্তর আর পশ্চিমাঞ্চল রয়ে গেল ফার্দিন্যান্ডের অধীনে, নাম হলো ‘রয়্যাল হাঙ্গেরি’। মধ্যাঞ্চল অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, আর দ্বিতীয় জনের ভাগে পড়ল ট্রান্সিলভানিয়া। এজন্য অটোমান সুলতানকে তৎকালীন মুদ্রায় বার্ষিক ১০০০ ফ্লোরিন করে দিয়ে যেতে হয় তাকে। এরপর ফার্দিন্যান্ডের শাসনামলে কয়েকবার রয়্যাল হাঙ্গেরি আর ট্রান্সিলভানিয়াকে একত্র করার উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বিভক্তি মোটামুটি পাকাপাকি হয়ে যায়।

বুদা দখলের মাধ্যমে হাঙ্গেরি তিন ভাগ করে ফেলে অটোমানরা; Image Source: Wikimedia Commons

নতুন এই হাঙ্গেরিতে দ্রুত মানিয়ে নেয় বাথোরিরা। তাদের বংশের বিভিন্ন উপধারা বিভিন্ন পক্ষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ফলে অস্ট্রিয়া আর অটোমান সাম্রাজ্য উভয়দিকেই ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে থাকে তারা। ক্ষমতা ধরে রাখতে ট্রান্সিলভানিয়া ছাড়াও রয়্যাল হাঙ্গেরিতে নিজেদের উপস্থিতি তৈরি করে তারা। তাদের ধনসম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিকভাবে রাজাদের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে।

এলিজাবেথ বাথোরি

বাথোরি বংশের বিভিন্ন উপধারার মধ্যে বিয়ের প্রচলন ছিল। সেরকম একটি উপধারা একসেডদের (Somlyó) জর্জ বাথোরির সাথে বিয়ে হয় সম্লো (Somlyó) উপধারার মেয়ে অ্যানা বাথোরির। তাদের ঘরে ১৫৬০ সালের ৭ আগস্ট জন্ম নেন এলিজাবেথ বাথোরি। এলিজাবেথের জন্ম, কর্ম সবই রয়্যাল হাঙ্গেরিতে। সম্ভবত জীবনে নিজের পরিবারের উৎপত্তিস্থল ট্রান্সিলভানিয়াতে কখনোই যাওয়া হয়নি তার।

এলিজাবেথ বাথোরি; Image Source: biography.com

এলিজাবেথের আত্মীয়স্বজনেরা প্রবল প্রতাপশালী। এক চাচা অ্যান্ড্রু বাথোরি আর নানা স্টিফেন দুজনেই ট্রান্সিলভানিয়ার গভর্নর (Voivod) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মামা স্টেফান বাথোরি পরবর্তীতে হন পোল্যান্ডের রাজা।

এলিজাবেথ তার ছোটবেলা কাটান রয়্যাল হাঙ্গেরির একসেড দুর্গে। বড় ভাই আর দুই ছোট বোনকে নিয়ে বেশ আনন্দেই কেটেছিল সময়টুকু। প্রথানুযায়ী পরিবার তার শিক্ষায় কার্পণ্য করেনি। তাকে বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে পড়ানো হয়। মেধাবি এলিজাবেথ অল্প বয়সেই বেশ কয়েকটি ভাষায় কথা বলতে শিখে যান। বলা হয়, চার বা পাঁচ বছর বয়সে বেশ কয়েকবার খিঁচুনির শিকার হয়েছিলেন এলিজাবেথ। এরপর থেকে তার মাথাব্যথা, মাঝে মাঝে আগ্রাসী আচরণ ইত্যাদি প্রবণতা দেখা যেতে থাকে।

বলে রাখা ভালো, যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন হাঙ্গেরিতে ভৃত্যদের মারপিট করা ছিল খুব স্বাভাবিক বিষয়। এমনকি আইনও এর অনুমতি দিত, তবে পিটিয়ে মেরে ফেলা আইনসিদ্ধ ছিল না। সুতরাং এ কথা ভাবা ভুল হবে না যে এলিজাবেথ বড় হয়েছিলেন তার আশেপাশে এসব ঘটনা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা দেখেই।

জনশ্রুতি আছে, ছয় বছর বয়সে প্রকাশ্যে নৃশংস পদ্ধতিতে এক জিপসির প্রাণদণ্ড কার্যকরের দৃশ্য দেখেছিলেন এলিজাবেথ। বাচ্চাদের চুরি করে নিয়ে যাবার অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে বেশ কিছু ঐতিহাসিক দাবি করেন- এর ফলেই নাকি এলিজাবেথের মনোজগত ওলটপালট হয়ে যায়। নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা এই বিষয়গুলোকে স্বাভাবিক ভাবতে শিখে যান তিনি।