পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন একটি মহাকাব্যের নাম গিলগামেশের মহাকাব্য। এর সময়কাল এতটাই প্রাচীন যে ঐ সময়ে গ্রীক দেশের জ্ঞানীগুণীদের কারো জন্মই হয়নি। ইহুদী ধর্ম অনেক প্রাচীন। ঐ সময়ে এমনকি ইহুদী ধর্মেরও দেখা পাওয়া যাবে না। প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার একটি সাহসদীপ্ত গল্প এটি। প্রায় ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার বছর আগে এই সভ্যতাটি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া শহরে (বর্তমানে এটি ইরাক) গড়ে উঠে। সুমেরীয় পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে গিলগামেশ ছিলেন একজন মহান বীর ও রাজা। তার অস্তিত্ব অনেকটা অর্ধেক বাস্তব ও অর্ধেক অবাস্তবের মতো। তাকে নিয়ে প্রচুর গল্প ও কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে কোনো প্রমাণ নেই যে তার কোনো অস্তিত্ব ছিল।

আক্কাদীয় ভাষায় লেখা গিলগামেশের একটি কাহিনীফলক, ছবি: বাবেল স্টোন/উইকিমিডিয়া কমন্স

গ্রিকদের বীর ইউলিসিস কিংবা আরবদের নাবিক সিনবাদের মতো গিলগামেশও পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রমণকালে ইউলিসিস ও সিনবাদের মতো তিনিও প্রচুর অদ্ভুত ও বিস্ময়কর জিনিসের দেখা পেয়েছিলেন। ইউনাপাসথিম নামে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল, যিনি গিলগামেশকে তার জীবন সম্পর্কে একটি অদ্ভুত গল্প শুনিয়েছিলেন। গল্পটি অনেকটা এরকম-

কয়েক শত বছর আগে মানবজাতির উপর দেবতারা খুব রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তারা এত চিৎকার চেচামেচি করছিল যে তার কারণে দেবতারা ঘুমাতে পারছিলেন না। দেবতাদের প্রধান ‘এনিল’ পরামর্শ দিলেন ভয়াবহ বন্যা দিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়া হোক। বন্যাই হওয়া উচিৎ মানবজাতির অপরাধের শাস্তি। এটা সম্পন্ন করলে দেবতারাও শান্তিতে ঘুমাতে পারবে। এদের মাঝে ইউনাপাসথিম ছিল শান্তিপ্রিয় লোক। তাকে শাস্তি দিলে এটা তার জন্য ন্যায়বিচার হবে না। মাঝে জলের দেবতা ‘ইয়া’ সিদ্ধান্ত নিলেন ইউনাপাসথিমকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আগে থেকে সতর্ক করে দেবেন। তিনি তাকে তার বাড়ি ধ্বংস করে একটি নৌকা তৈরি করতে পরামর্শ দিলেন। নৌকাটি হতে হবে অনেক বড় আকৃতির। কারণ এতে সকল প্রাণীর নমুনা এবং সকল উদ্ভিদের বীজ বহন করতে হবে।

ছবি: dowdlefolkart.com

টানা ছয় দিন ও ছয় রাত ধরে বৃষ্টি শুরু হবার নির্ধারিত সময়ের আগেই ইউনাপাসথিম নৌকা তৈরি করে ফেলেছিলেন। বিরতিহীন প্রবল বৃষ্টির ফলে নৌকার ভেতরের জীবগুলো বাদে বাকি সকল জীবকে ভাসিয়ে নেয়া হয়, যারা আর কখনোই ফিরে আসেনি। সপ্তম দিনে যখন বৃষ্টির ঢল শেষ হলো, তখন পানি কিছুটা স্থির ও শান্ত হলো। অবস্থা শান্ত দেখে ইউনাপাসথিম দরজার কপাট খুলে একটি পায়রাকে উড়িয়ে দিলেন। আশেপাশে স্থলভূমি আছে কিনা তা দেখতে পায়রাটি উড়ে গেল। কিন্তু অনেকক্ষণ খুঁজেও যখন পাওয়া গেল না, তখন ফিরে এলো। এরপর তিনি একটি আবাবিল পাখিকে ছেড়ে দিলেন খুঁজে দেখার জন্য, কিন্তু এখানেও একই ব্যাপার ঘটে।

সবশেষে তিনি একটি কাককে অবমুক্ত করলেন আশেপাশে দেখার জন্য। এবারে কাক আর ফিরে এলো না। তার মানে হচ্ছে কাকটি কোনো স্থলভূমির খোঁজ পেয়েছে যার কারণে অবলম্বন থাকাতে আর নৌকাতে ফিরে আসতে হচ্ছে না।

ছবি: পিন্টারেস্ট ইউকে

কাক যেদিকে যাত্রা করেছিল সেদিকে নৌকা চালিয়ে অবশেষে দেখা গেল খুব উঁচু একটি পর্বতের চূড়া এখনো ভেসে আছে। তারা সেই চুড়ায় আশ্রয় নিলো। সমস্ত পৃথিবীতে এই কয়জন মানুষই অবশিষ্ট আছে। তাই তাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে ‘ইশতার’ নামে আরেকজন দেবতা তাদেরকে অভয় দিলেন যে, আর কখনো এমন ভয়াবহ বন্যা আসবে না। দেবতা তার কথার সাক্ষ্য হিসেবে প্রথম রঙধনুটি তৈরি করেন। সুমেরীয়দের বিশ্বাস অনুসারে এভাবেই উৎপত্তি ঘটেছিল রঙধনুর। এখানে রঙধনু হচ্ছে একটি সাক্ষী।

ছবি: জাস্ট ফান ফ্যাকটস/উইকিমিডিয়া কমন্স

এটি অনেক বিখ্যাত এক ঘটনা। অনেক সংস্কৃতিতেই এর দেখা পাওয়া যায়। তবে প্রচলিত সকল সংস্কৃতির মাঝে এটিই সবচেয়ে বেশি পুরনো। সংস্কৃতিভেদে এর কিছু হেরফেরও হয়। যেমন চিৎকার চেচামেচির কারণে দেবতারা বিরক্ত হয় এমনটা খ্রিষ্টান বা অন্যান্য সংস্কৃতিতে নেই।

এই ঘটনার অন্যান্য ভার্সনগুলোতে যে কারণে স্রষ্টা ভয়াবহ বন্যা দিয়ে ভেসিয়ে নিয়ে গেছেন তার পেছনে গ্রহণযোগ্য কারণ আছে, কিন্তু সুমেরীয়দের এই বিশ্বাস একদমই হাস্যকর। চেচামেচি সবসময়ই হয়, দেবতারা এত দূর আকাশলোকে থাকেন, সেখানে শব্দ পৌঁছাবে কী করে? আর যদি পৌঁছে যায়ও, তাহলে দেবতাদের ক্ষমতা এত কম কেন যে সামান্য মানুষের চিৎকার শুনে সহ্য করতে পারবে না? গল্পটির মাঝে কিছুটা অসঙ্গতি আছে। সেই হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের স্যান্টা ক্রুজ দ্বীপের ‘চুম্যাশ’দের পৌরাণিক বিশ্বাস কিছুটা গ্রহণযোগ্য।

চুম্যাশ মানুষেরা বিশ্বাস করতো ধরিত্রীর দেবতা ‘হুতাশ’ একটি জাদুর গাছের বীজ থেকে তাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছে এবং সৃষ্টির পরপর তাদেরকে এই দ্বীপে প্রেরণ করেছে। দেবতা হুতাশ আবার ‘স্কাই স্নেক’ নামে নক্ষত্রলোকের এক সর্পিণীকে বিয়ে করেছিলেন। চেষ্টা করলে আজকের দিনেও আমরা ঐ দ্বীপের লোকদের বিশ্বাসের স্কাই স্নেককে খুঁজে পাবো। সাধারণ একটা দূরবীন হলেই রাতের বেলায় পরিষ্কার আকাশে দেখা যায় একে। এটি আমাদের কাছে আকাশগঙ্গা (Milky Way) নামে পরিচিত।

ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

ছবি: Gaia Online

ঐ দ্বীপে ধীরে ধীরে লোক সংখ্যা বাড়তে থাকলো এবং সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ঝামেলাও বাড়তে থাকলো। অনেকটা গিলগামেশের গল্পের মতোই প্রচুর বিরক্তিকর শব্দে দেবতা হুতাশ তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কোলাহল আর হৈ-চৈয়ের কারণে তাকে জেগে থাকতে হয় সারা রাত। তবে এজন্য দ্বীপের মানুষদেরকে গণহারে মেরে না ফেলে কিছুটা দয়ালু হয়েছেন তিনি তাদের বেলায়।

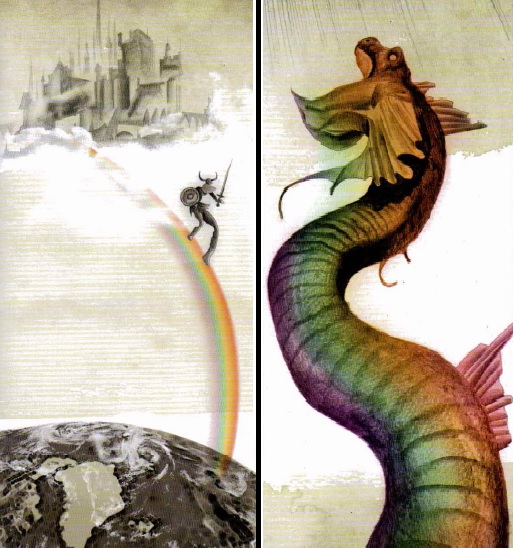

তিনি নির্দেশ দিলেন, দ্বীপে যেহেতু মানুষ বেড়ে গেছে, তাই এখানে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে কিছু সংখ্যক মানুষকে দ্বীপ ছেড়ে মূল ভূমিতে যেতে হবে। যারা গণ্ডগোল একটু বেশি করছে তাদেরকে দ্বীপ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে তাদের চিৎকার আর দেবতার কাছে যাবে না। দ্বীপ পার হবার জন্য দেবতা একটি পুল তৈরি করে দিলেন। সেই পুলটি হচ্ছে রঙধনু। সাত রঙের এই রঙধনুর উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটেই তারা দ্বীপ পার হয়েছিল!

ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

এই গল্পের আরেকটি অদ্ভুত সমাপ্তি আছে। রঙধনুর সেতুর উপর দিয়ে হৈ চৈ-প্রিয় মানুষরা যখন পার হচ্ছিল, তখন তাদের মাঝে কেউ কেউ নিচের দিকে তাকিয়েছিল। রঙধনুর খুব উঁচু থেকে সোজা নীচের দিকে তাকিয়ে তারা খুব ভয় পেয়ে গেল এবং ভারসাম্য রাখতে না পেরে সাগরে পড়ে গেল। সাগরে পড়ে তারা আর স্বাভাবিক মানুষ থাকতে পারেনি, ডলফিনে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল!

ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

অন্যান্য অনেক পৌরাণিক কাহিনীতেই রঙধনুকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাইকিং বা নর্স পুরাণ অনুসারে, রঙধনু হচ্ছে মর্ত্যলোক ও আকাশলোকের মাঝে একটি সংযোগ পথ। কোনো দরকার পড়লে দেবতারা রঙধনু দিয়ে হেঁটে হেঁটে আকাশলোক থেকে মর্ত্যলোকে নেমে আসতেন। পার্সিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা সহ অন্যান্য অঞ্চলের অনেক সংস্কৃতিতে রঙধনুকে মনে করা হতো একটি বিশাল ড্রাগন বা সাপ। এই বিশাল সাপটি পিপাসা মেটানোর জন্য বৃষ্টির সময় উপরে ওঠে এবং একে সাত রঙে রঙিন রঙধনু হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

ছবি: ডেভ ম্যাককেইন

বেশি হোক অল্প হোক কিছু না কিছু ঘটেছে বলেই তো এসব পৌরাণিক কাহিনীর জন্ম হয়েছে। রঙধনু নিয়ে তাদের এই উপকথাগুলো কখন ও কিভাবে শুরু হয়েছিল? কারা এসব বানিয়েছিল? আর কেনই বা কিছু কিছু মানুষ বিশ্বাস করে এই ঘটনাগুলো সত্য, এগুলো আসলেই ঘটেছিল? হাজার হাজার বছর পরে আজকের দিনে এসে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া আর সম্ভব নয়। তবে রঙধনুর এতসব বিষয় সম্পর্কে উত্তর জানা সম্ভব না হলেও এর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক সম্বন্ধে উত্তর দেয়া সম্ভব। রঙধনু সত্যিকার অর্থে কী, বৈজ্ঞানিকভাবে তার ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব।

সূর্যের সাদা আলো আদতে সাতটি আলাদা আলাদা রঙের সমষ্টি। প্রত্যেক রঙের আলোর ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা। ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে আলোক রশ্মি কতগুলো কম্পন দেয় তার পরিমাণ। ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক বেশি হলে আলোর মাত্রা তীব্র হয়। আলোর আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এক মাধ্যম থেকে অন্য কোনো মাধ্যমে গেলে তার গতিপথ কিছুটা বাঁকা হয়ে যায়। কম হোক আর বেশি হোক, বাঁকা হয়। বায়ু থেকে কাচে গেলে বাঁকা হয়, কাচ থেকে বায়ুতে আসলে বাঁকা হয়। বায়ু থেকে পানিতে গেলে বাঁকা হয়, পানি থেকে বায়ুতে আসলে বাঁকা হয়। আলোর আরেকটি ধর্ম হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির আলোক রশ্মি বাঁকা হবার সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে বাঁকা হয়। বায়ু থেকে পানিতে গেলে বেগুনী আলো যত পরিমাণ বাঁকা হবে লাল আলো তত পরিমাণ বাঁকা হবে না। এভাবে সাদা রঙ থেকে সাতটি আলাদা আলাদা রঙ বিশ্লিষ্ট হয়ে সাতটি আলাদা আলাদা দিকে ছড়িয়ে পড়ে সাত রঙের রংধনু তৈরি করে।

কাচের মাধ্যমে সাদা আলো থেকে সাতটি আলাদা আলাদা আলো তৈরি করা হয়েছে। ছবি: ক্রেজি গার্ডেনার/ডিভাইন আর্ট

সূর্য যেদিকে থাকে তার বিপরীত অংশে বৃষ্টি হলে সূর্যালোক ঐ বৃষ্টির পানির মধ্য দিয়ে গমন করে এবং তখন সাদা আলো সাত রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনাটিকেই আমরা রংধনু হিসেবে জানি। আজকে এটা আমাদের জন্য একদমই মামুলী এক ঘটনা। আইজ্যাক নিউটনের কল্যাণে বিজ্ঞানের মাধ্যমে এর ব্যবচ্ছেদ করে ফেলেছি আমরা। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে অনেক দিন পর্যন্ত এটি ছিল অসম্ভব রহস্যময় এক বস্তু। একে ঘিরে নানা ধরনের পৌরাণিক গল্প জন্ম নেয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।