১৭৫৭ সাল। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হারানোর জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে হাত মেলায় বাংলার কয়েকজন প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার। তারা যুদ্ধে ইংরেজদেরকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন জাঁকিয়ে বসে। বাংলার শাসন ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় কোলকাতা হয়ে ওঠে পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

যুদ্ধে সহায়তার কারণে সেসব জমিদারের অনেকেই কোম্পানির সাথে নানা ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। ফলে সমাজে হিন্দু জমিদারদের অনেকেরই প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সমাজের এক শ্রেণির মানুষ ইংরেজদের সাথে বিভিন্ন রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে ওঠে।

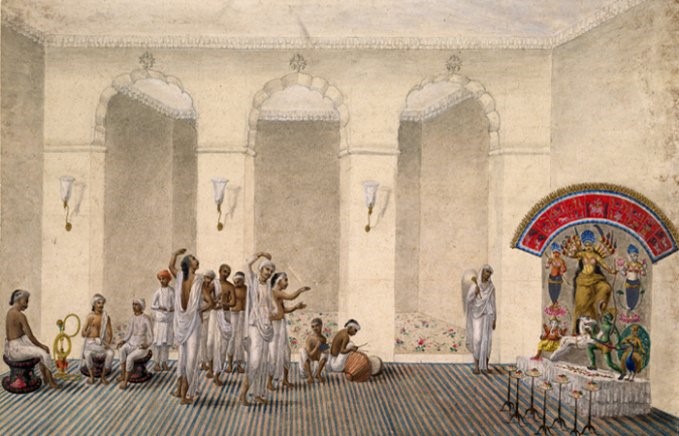

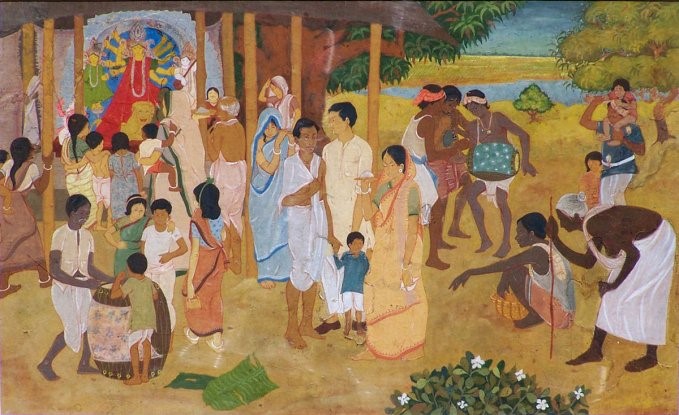

ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক বজার রাখতে, তাদের কৃপাদৃষ্টি অক্ষুণ্ন রাখতে এবং সমাজে নিজেদের বিত্তবৈভব প্রদর্শনের জন্য সেসব ধনিক শ্রেণির লোকেদের কাছে দুর্গা পূজা হয়ে ওঠে প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ধনীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে দুর্গা পূজার সংখ্যাও। এই পূজাকে ঘিরে তাদের মধ্যে শুরু হয় খরচ করার একধরনের অশুভ প্রতিযোগিতা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে গ্রাম বাংলায় নব্য ধনিক শ্রেণির উদ্ভব

কোলকাতা প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হওয়ায় শহরের আশেপাশের জেলাগুলোতেও তার ঢেউ লাগে। আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণির নব্য জমিদার গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। নব্য জমিদারদের উদ্যোগে এই পূজা তখন শহর ছাড়িয়ে আশেপাশের জেলা এবং বাংলার গ্রামাঞ্চলগুলোতেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শহরের দেখাদেখি এসব গ্রামাঞ্চলের নব্য জমিদাররাও পূজায় নানা আমোদ প্রমোদে গা ভাসালেন।

এই উৎসবকে ঘিরে সাহেবদের জন্য থাকতো বিলাস-ব্যসনের এলাহি ব্যবস্থা। কোথাও কোথাও চলতো নাচ গানের উন্মত্ততা, কোথাও চলতো বাইজীদের নাচ, কোথাও এলাহি খাবার-দাবারের ব্যবস্থা, কোথাও বসতো পানীয়র আসর। সবকিছুর মূলে থাকতো পূজায় আসা অভ্যার্থদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা।

১৭৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মকর্তা জে জেড হোলওয়েল এই দুর্গা পূজা সম্পর্কে তার এক লেখায় জানান যে,

“পূজায় সাধারণত কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সকল ইউরোপীয়দের আমন্ত্রণ জানানো হতো। অভ্যাগতদেরকে ফুল দিয়ে সমাদর জানানো হতো। তাদের জন্য ফলসহ বিপুল খাবার-দাবারের ব্যবস্থা থাকতো। প্রতি সন্ধ্যায় আগত অতিথিদের বিনোদনের জন্য বাইজী নাচ ও গানের জলসার আয়োজন করা হতো।”

১৭৭১ সালে দুর্গা পূজার এই জৌলুস দেখে এক ইংরেজ সাহেব এই পূজাকে বাংলার সবচেয়ে জমকালো উৎসব হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বিত্তশালীদের এই পূজায় সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবলমাত্র সমাজের গণ্যমান্য অতিথিরাই নিমন্ত্রিত হিসেবে এ পূজায় আসতেন। অতিথি ছাড়া সাধারণ জনগণের পূজায় শরিক হওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না।

তবে এর মধ্যেও ব্যতিক্রম ছিলেন রানী রাসমণি। তিনি তার জানবাজারের বাড়িতে যে দুর্গা পূজার আয়োজন করতেন, সেখানে ইংরেজ অতিথিদের বিনোদনের পরিবর্তে তার প্রজাদের বিনোদনের জন্য যাত্রাপালা এবং কবিয়াল গানের আসর বসাতেন। এই পূজাতে তার প্রজাদের অবাধ যাতায়াত ছিল।

বারোয়ারি পূজার আবির্ভাব

সময়ের সাথে সাথে বিত্তশালী জমিদার এবং বাবুদের প্রভাব প্রতিপত্তি আস্তে আস্তে ফিকে হতে থাকে। ১৭৯০ সালে ভারতের পশ্চিমবাংলার হুগলি জেলার বলাগড় থানার গুপ্তিপাড়ার (অনেকের মতে, জায়গাটির আসল নাম গুপ্তবৃন্দবন পাড়া) এক পূজা অর্থাভাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। তখন পাড়ার বারোজন বন্ধু মিলে সেই দুর্গা পূজা নতুনভাবে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন। উর্দু ভাষায় বন্ধুকে বলা হয় ‘ইয়ার’। আর সেই বারো জন ইয়ার মিলে যে দুর্গা পূজার শুরু করেন, তাকে বারোইয়ারী পূজা বা বারোয়ারি পূজা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ইতিহাসে এই পূজাকে প্রথম ‘সার্বজনীন’ দুর্গোৎসব বলা হলেও তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে এটি এমন এক পদক্ষেপ ছিল, যা শুধুমাত্র উৎসবই ছিল না, ছিল সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ। শোনা যায়, এ পূজার পৌরহিত্য না করার জন্য ব্রাহ্মণদের চাপ দেয়া হয়েছিল। তখন এ পূজা সম্পন্ন করার জন্য এক নবীন ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসেছিলেন। এই বারোয়ারি পূজার মধ্যে দিয়ে দুর্গা পূজা জমিদারদের প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এসে আমজনতার উৎসব হিসেবে প্রথম পরিচিতি পেতে শুরু করে। দেবী হয়ে ওঠেন সার্বজনীন।

এভাবে একক উদ্যোগের পূজা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হলো একাধিক জনের পূজাতে। বিত্তবানদের বাড়ি ছেড়ে দুর্গা পূজা সর্বসাধারণের হয়ে উঠতে শুরু করলো। গুপ্তিপাড়ার পূজা অনুসরণ করে মফস্বল এলাকাগুলোয়, এমনকি গ্রামে-গঞ্জে এই বারোয়ারি পূজা জনপ্রিয় হতে থাকে। তবে শহর এলাকায় এই পূজার চল আসতে একশো বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। বারোয়ারি পূজা বেশ একটা গণতান্ত্রিক কায়দায় শুরু হলেও তা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ছেড়ে বেরিয়ে আসতেও সময় লেগেছে আরো বহুদিন।

আঠারো শতকের শেষের দিকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ধনাঢ্য বাড়ির পূজার সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। তখনও পূজায় ধনী গরিবের ব্যবধান ছিল চোখে পড়ার মতো। উনিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলায় হিন্দু সমাজে নব জাগরণ ঘটতে থাকে। এসময় রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো প্রথিতযশা ব্যক্তিদের হাত ধরে বাংলায় নানা সামাজিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। চারদিকে লেগে যায় সমাজ সংস্কারের ঢেউ। অনেক যুবক ইংরেজি ও পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

অনেক সাধারণ পরিবারের সন্তানেরা শিক্ষিত হওয়ায় সমাজ সংস্কারে তারা অগ্রণী ভূমিকা নিতে থাকে, তেমনি তাদের মধ্যে স্বাধীনতা চেতনারও বিকাশ ঘটতে থাকে। ইংরেজদের অপশাসনের বিরুদ্ধে এসব শিক্ষিত সমাজের ক্ষোভ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘটতে থাকে ছোটখাটো বিদ্রোহ আর প্রতিবাদী আন্দোলন। এই সময়টায় স্বদেশী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলা। এসব আন্দোলন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। এসময় ব্যাপক হারে শিক্ষার প্রসার ঘটায় ধনী-দরিদ্রের সামাজিক বিভাজনও অনেকটাই কমতে থাকে।

বারোয়ারি পূজা সার্বজনীন দুর্গা পূজায় রূপ পেল যেভাবে

নতুন ধ্যান-ধারণা নিয়ে ১৮৩২ সালে কোলকাতায় সর্বপ্রথম বৃহৎপরিসরে বারোয়ারি দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়। এই পূজার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ। ১৯১০ সালে এই বারোয়ারি পূজা ‘সার্বজনীন দুর্গা পূজা’র রূপ নেয়। এক্ষেত্রে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে আদিগঙ্গার তীরবর্তী বলরাম বসু ঘাট রোডের বাসিন্দারা প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

এখানকার কতিপয় যুবক ও ব্যবসায়ী মিলিত হয়ে ‘ভবানীপুর সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির সদস্যেরা সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সার্বজনীন দুর্গো পূজা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেন। এই সমিতির উদ্যোগে ১৯১০ সালে সার্বজনীন দুর্গা পূজা শুরু হয়। কোলকাতা শহরের এই বারোয়ারি পূজা প্রথম সার্বজনীন দুর্গো পূজা হিসেবে পরিচিতি পায়।

১৯১৩ সালে সিকদার বাগান নামক স্থানে এবং ১৯১৯ সালে নেবু বাগানে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে সার্বজনীন দুর্গো পূজার আয়োজন করা হয়। এভাবে সারা বাংলায় সার্বজনীন দুর্গা পূজার চল শুরু হয়। আর সার্বজনীন এই পূজা সার্বজনীন উৎসবে রূপ নিতে খুব একটা দেরি হয়নি। দুর্গা পূজার এই সার্বজনীন আয়োজন সমাজের নানা স্তরে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। পরবর্তীকালে ‘সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব’ হিসেবে তা বাংলার সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে।

একচালার দুর্গা পরিবারকে পাঁচচালায় আনার কাহিনী

শুরুর দিকে বাড়ির পূজাগুলোতে একটি কাঠামোয় দুর্গা প্রতিমা নির্মাণের প্রচলন ছিল। এই এক কাঠামো দুর্গা ঠাকুরকে একচালা দুর্গা ঠাকুর বলা হতো। যৌথ পরিবারের নির্দশন ছিল এই একচালার ঠাকুর। বেশ কয়েক দশক আগে অবধি দেবীর অবস্থান ছিল একচালায়। মাঝে দেবী দুর্গা। তার দু’পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী এক পা সামান্য বাঁকিয়ে পদ্মের বা বাহনের উপর দাঁড়ানো। ঠিক নিচেই গণেশ ও কার্তিক। বেলুড় মঠ সহ বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরে এখনো এই ধারাটি বজায় রয়েছে।

কিন্তু পরবর্তীকালে দুর্গার একচালা ভেঙে পাঁচচালার প্রচলন করেন গোপেশ্বর পাল নামের একজন প্রতিমা শিল্পী। ১৯৩৩ সালে কুমারটুলি অঞ্চলের এক সর্বজনীন দুর্গা পূজায় তিনি প্রথম একচালা কাঠামো ভেঙে পাঁচচালার দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ করেন। এই পাঁচচালা কাঠামোর এক-একটি কাঠামোতে দুর্গা ঠাকুর ও তার পরিবারের সদস্যদের আলাদাভাবে স্থান দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বারোয়ারি পূজা এবং পরবর্তী সময়ে সার্বজনীন দুর্গাপূজার প্রচলন হওয়ার কিছু সময় পরে একচালার ঐতিহ্য আস্তে আস্তে শেষ হতে থাকে। দেবী দুর্গার প্রতিমা একটু বড় রেখে অন্যান্য দেব-দেবীর সমান উচ্চতার প্রতিমা নির্মাণ হতে থাকায় এত বিশাল প্রতিমা আর এক চালে স্থান দেয়া সম্ভব ছিল না। পাঁচচালা দুর্গা প্রতিমা দুই বাংলায় জনপ্রিয় হতে থাকে। বর্তমান সময়ের থিম পূজার আধিক্যের কারণে দুর্গা প্রতিমার সেই সাবেকি ঢঙও এখন প্রায় অদৃশ্য।