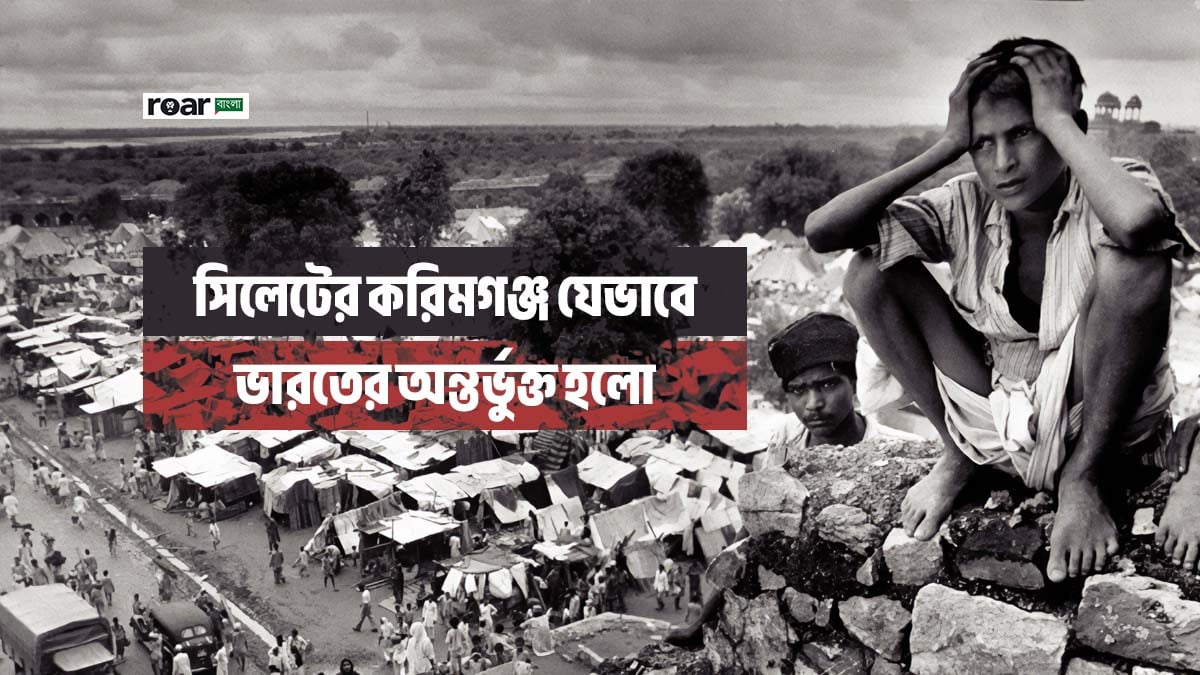

সাতচল্লিশের দেশভাগ উপমহাদেশের এক ঐতিহাসিক বিতর্কিত বিষয়। বিতর্কিত এই দেশভাগে কত মানুষ তার পৈত্রিক সম্পত্তি হারিয়েছে, কত মানুষকে তার সহায়-সম্বল সবকিছু ফেলে পাড়ি জমাতে হয়েছে ভিনদেশে, কিংবা কত মানুষ জন্মভূমি ছেড়েছে আর পেছনে রেখে গেছে তার শৈশবের সোনালী স্মৃতি তার কোনো হিসাব নেই। দু’চোখের জল ফেলে যখন বাপদাদার ভিটা ছাড়তে হয়েছে তখন তাদের মনের “কী অপরাধ করেছি আমরা?” এমন প্রশ্নের উদয় হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর হয়তো আজও কারো জানা নেই।

দেশভাগের সময় বেশ কিছু বিতর্কিত অঞ্চলের মধ্যে করিমগঞ্জ অন্যতম। করিমগঞ্জ বর্তমান ভারতের আসাম রাজ্যের একটি জেলা। ১৭৮৫ সালে যখন সুবা বাংলার দেওয়ানি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোস্পানির হস্তগত হয় তখন করিমগঞ্জ সিলেটের অংশ হওয়ায় ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়। কিন্তু সমগ্র সুবা বাংলা ব্রিটিশদের অধীনে আসলেও করিমগঞ্জে ব্রিটিশরা এক বছর পর্যন্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

সেসময় দক্ষিণ করিমগঞ্জের রাধারাম নামক এক জমিদার করিমগঞ্জের বিশাল একটি অংশ নিজের অধীনে রাখতে সক্ষম হন। এই স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তৎকালে জমিদার রাধারামকে অনেকেই ‘নবাব রাধারাম’ বলতে শুরু করেন। ব্রিটিশদের সাথে প্রথমবার যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও পরেরবার তিনি পরাজিত হন এবং ব্রিটিশদের হাতে বন্দী হন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যরা রাধারামকে যখন সিলেটে নিয়ে যায় তখন তিনি আত্মহত্যা করেন। ফলে ১৭৮৬ সাল থেকে সমগ্র করিমগঞ্জের উপর ব্রিটিশরা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

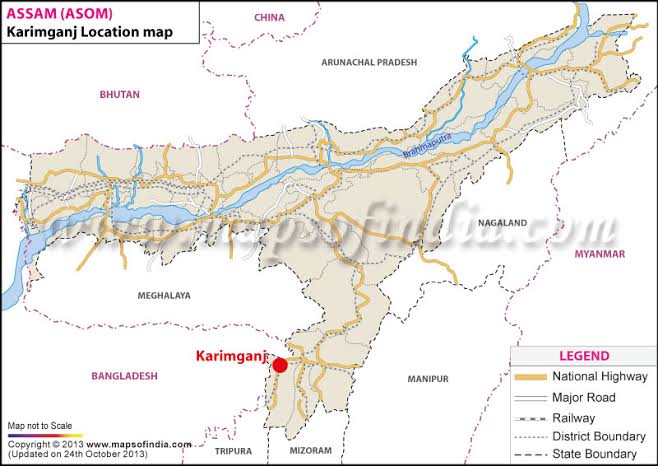

১৮৭৮ সালে যখন সিলেট পৌরসভা গঠন করা হয় তখন ব্রিটিশ সরকার করিমগঞ্জকে মহকুমা করে সিলেটের সাথে জুড়ে দেন। সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণে কুশিয়ারা নদীর পাড়েই করিমগঞ্জ শহর অবস্থিত। করিমগঞ্জের আয়তন ১,৮০৯ বর্গ কিলোমিটার, যা মোটামুটি গাজীপুর জেলার থেকেও বড়। এ জেলার উত্তর-পূর্বে আসামের কাছাড় জেলা, পূর্বে হাইলাকান্দি জেলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিপুরা রাজ্য এবং উত্তর ও পশ্চিমে বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। আসামের রাজধানী গুয়াহাটি থেকে এর দূরত্ব ৩৩০ কিলোমিটার, অপরদিকে সিলেট শহর থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৫০ কিলোমিটার।

এ জেলায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮৭ ভাগ মানুষ বাংলাভাষী, অন্যদিকে হিন্দিভাষী জনগোষ্ঠী মাত্র ৫.৭ ভাগ। এছাড়া জেলায় বসবাসকারী প্রায় ১৩ লক্ষ জনগণের মধ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী রয়েছে প্রায় ৫৭ ভাগ, অপরদিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৪২ শতাংশ। দেশভাগের সময় অবশ্য মুসলিম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা আরো বেশি ছিল। আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক সৈয়দ মুজতবা আলী জন্মেছিলেন এই জেলাতেই। কিন্তু কথা হলো, এই অঞ্চলটি কীভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো?

বাংলাভাষী সিলেট অঞ্চলটি ঐতিহাসিকভাবেই পূর্ববঙ্গের সাথে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৮৭৪ সালে যখন আসাম রাজ্য গঠিত হয় তখন ব্রিটিশ সরকার সিলেট অঞ্চলকে নবগঠিত আসাম রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেয়। যদিও ওই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পূর্ববঙ্গের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল। সিলেটকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার ফলে ওই অঞ্চল শিল্পসমৃদ্ধ হয় এবং স্থিতিশীল একটি রাজ্য হিসেবে আসাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেসময় সিলেট ছিল শিক্ষাদীক্ষা এবং শিল্পায়নে অগ্রসর। অপরদিকে আসাম ছিল তুলনামূলক অনুন্নত। তাই সমৃদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সিলেটকে আসামের সাথে জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল ব্রিটিশ সরকার।

প্রায় তিন দশক সিলেটের প্রশাসনিক অবস্থান এরকমই ছিল। ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয় তখন আসামকে পূর্ববাংলার সাথে জুড়ে দেওয়ার মাধ্যমে সিলেট পুনরায় বাংলার অংশ হয়ে ওঠে। এর স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৬ বছর। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে আবারও সিলেটের সাথে বাংলার বিচ্ছেদ ঘটে। সিলেট হয়ে ওঠে আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রশাসনিক অঞ্চল।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন ভারতবর্ষের শেষ গভর্নর লর্ড মাউন্টব্যাটেন মুসলিম লীগ, কংগ্রেস এবং শিখদের সাথে বৈঠক শেষে ঘোষণা দেন ধর্মের ভিত্তিতেই দেশ ভাগ করা হবে। সুতরাং পাঞ্জাবের মতো বাংলাকেও ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। ফলে বাংলার কিংবদন্তি নেতা এ. কে. ফজলুল হকের অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন মাটিতে পরিণত হয়।

ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভাজনের যে রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় তাতে আসাম রাজ্যটি যাবে ভারতের অধীনে। তবে আসামের মাত্র একটি জেলা সিলেট নিয়ে বিভেদ দেখা দেয়। যদিও তখন সিলেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বী ছিল মুসলিম। অবশেষে ৩রা জুলাই ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা দিলেন- আসামের গভর্নর জেনারেলের তত্ত্বাবধায়নে সিলেটে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। ফলে সিলেটের মানুষ কোন দেশের সাথে থাকতে চায় সেই সিদ্ধান্ত নিজেরাই নেওয়ার সুযোগ পাবে।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ জুলাই ভোটগ্রহণ চলে। ব্যালট পেপারে জন্য দুটি প্রতীক নির্ধারণ করা হয়। একটি হলো কুড়াল, অপরটি কুঁড়েঘর। কুড়াল মার্কায় ভোট দেওয়ার অর্থ হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে চাই, এবং কুঁড়েঘরে ভোট দেয়ার অর্থ হচ্ছে ভারতের সঙ্গে থাকতে চাই। সমগ্র সিলেট জুড়ে তখন মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৫,৪৬,৮১৫ জন। কুড়াল মার্কার পক্ষে মুসলিম লীগ ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে থাকে, অন্যদিকে কুঁড়েঘর মার্কা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস।

সিলেটের সুনামগঞ্জ, করিমগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জ মিলে অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে প্রায় ৭৭ শতাংশ মানুষ অংশগ্রহণ করে। ৫৬.৫৬% ভোট পেয়ে কুড়াল মার্কা বিজয় অর্জন করে। ফলে সিলেটের পূর্ব পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভুক্তিতে আর কোনো বাধা থাকল না। ঠিক এই প্রক্রিয়াতেই সিলেটসহ হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ এবং করিমগঞ্জ মহকুমা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। তাহলে কীভাবে করিমগঞ্জ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো?

করিমগঞ্জ যেভাবে ভারতের হলো

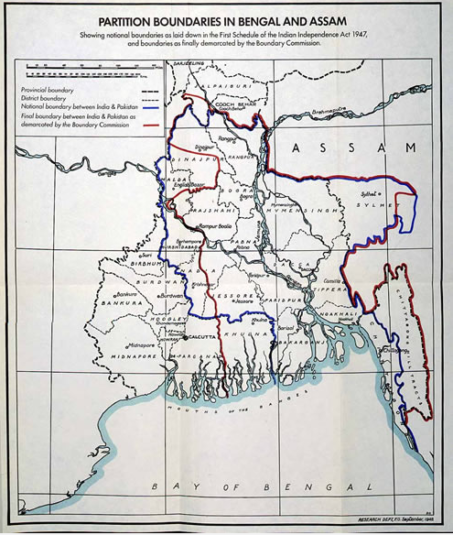

ব্রিটিশরা যখন সিদ্ধান্ত নিল যে, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটি দেশকে স্বাধীনতা দিয়ে তারা বিদায় নেবে, তখন এই দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের দায়ভার দেওয়া হয় স্যার সিরিল র্যাডক্লিফের হাতে। স্যার র্যাডক্লিফ ছিলেন ভারতবর্ষে একেবারেই নতুন। উপমহাদেশে কোনো কাজের অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন সিলেটের গণভোটের পর থেকেই সীমানা নির্ধারণের কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়।

অনেক সমীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর ১২ আগস্ট যখন ‘র্যাডক্লিফ লাইন’ প্রকাশিত হয়, তখন হতাশ ও বিক্ষুদ্ধ হয় মুসলিম লীগ, বিক্ষুদ্ধ হয় পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দ। কেননা র্যাডক্লিফ লাইনে করিমগঞ্জসহ সিলেটের সাড়ে তিন থানাকে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গণভোটে নিরঙ্কুশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সত্ত্বেও করিমগঞ্জ কেন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলো তা আজও বিতর্কিত বিষয়। এটা ঘটেছিল র্যাডক্লিফের বদৌলতে অথবা কারসাজিতে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ষড়যন্ত্রে এ কারসাজি করেন র্যাডক্লিফ- এমন ধারণাও প্রচলিত রয়েছে।

এরপর মুসলিম লীগের নেতারা অনেক দৌড়ঝাঁপ করেও কোনো ফায়দা হলো না। বিতর্কিত র্যাডক্লিফ লাইন অনুযায়ীই ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করল। সেই সময় করিমগঞ্জ মহকুমার এসডিপিও ছিলেন এম এ হক, যিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এম এ হক দেশভাগের পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত করিমগঞ্জকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৪ আগস্ট থেকে নিয়ম মেনে প্রতিদিন তিনি করিমগঞ্জ মহকুমা পুলিশ কার্যালয়ে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করতেন এবং সিলেটে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘন ঘন তারবার্তা পাঠাতে থাকেন সামরিক সাহায্য পাঠানোর জন্য।

প্রতিদিন আমি অপেক্ষায় থাকি, এই এলো বুঝি ফোর্স। না, আসে না। এভাবে একদিন/দুদিন করে সাত দিন কেটে গেল। এ দিকে ভারতীয় বাহিনী চলে এলো করিমগঞ্জ শহরে। আমি তখন নিরুপায়। আর কী-ই বা করতে পারি। মহকুমা পুলিশ কার্যালয় থেকে পাকিস্তানের পতাকাটা নামিয়ে গুটিয়ে নিলাম। তারপর চলে এলাম এপারে অর্থাৎ পাকিস্তানে। এভাবেই অবসান ঘটল এই অধ্যায়ের।

সেই থেকেই করিমগঞ্জ, রাতাবাড়ি, পাথরকান্দিসহ সিলেটের সাড়ে তিন থানা হয়ে গেল ভারতের। কিন্তু সেসময় সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ নবাব আলী কেন এম এ হকের তারবার্তায় সাড়া দিলেন না বা ফোর্স পাঠালেন না তা আজও অজানা। এম এ হকও এ ব্যাপারে কখনো কোনো মন্তব্য করেননি।