প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ের কথা উঠলে সবার আগেই চলে আসে আর্চডিউক ফার্ডিনান্ডের হত্যাকাণ্ড, প্যাশেন্ডাল যুদ্ধের ভয়াবহতা, ট্রেঞ্চ ব্যবহারের বিপুলতা, সাবমেরিন যুদ্ধ, ভার্সাই চুক্তি, সাসুন ও ম্যাকরের কবিতা ইত্যাদির কথা। এত কিছুর ভিড়ে সেসময় সদ্যই মাথা তুলে দাঁড়ানো অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির কথা কারো চিন্তাতেও আসে না। অবশ্য এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি মাত্র শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা রেখেছে। রোলস-রয়েস, রেনল্ট, ফোর্ড, সিথোয়েনের মতো বর্তমান জায়ান্ট কোম্পানিগুলোও তখন এখনকার মতো এতটা প্রভাবশালী ছিল না। যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানুষের সাধারণ বাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ি।

অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এসে পুরো চিত্রটাই বদলে দেয়। যুদ্ধে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ মোটর গাড়ির ব্যবহার একদিকে যেমন মোটর কোম্পানিগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করে, তেমনি নতুন নতুন মডেলের গাড়ির উদ্ভাবনের ফলে মোটর গাড়ির দামও সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসে। ফলে যুদ্ধ শেষে সাধারণ নাগরিকদের গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি গাড়ি প্রস্ততকারক কোম্পানিগুলোর নামডাকও ছড়িয়ে পড়তে থাকে বিশ্বব্যাপী।

আজকের লেখায় বর্তমানে জনপ্রিয় কিছু অটোমোবাইল ব্র্যান্ড, যেমন: রোলস-রয়েস, রেনল্ট, ফোর্ড, সিথোয়েন এবং বিএমডব্লিউ এর ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এবং এসব কোম্পানির সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

১. রোলস-রয়েস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে ব্রিটিশ গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি রোলস-রয়েস তাদের তৈরি গাড়িগুলোকে ‘বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গাড়ি’ হিসেবে প্রচার করত। এই প্রচারণার সুফল তারা পায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর। কারণ, যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের প্রয়োজন মেটাতে ব্রিটিশ মিলিটারি স্বাভাবিকভাবেই দ্বারস্থ হয় এই স্ব-ঘোষিত শ্রেষ্ঠ গাড়ি নির্মাতাদের কাছে।

যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তৈরিই ছিল রোলস-রয়েস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রায় আট বছর আগে থেকেই তাদের স্টকে ছিল সিলভার ঘোস্টের মতো অসাধারণ মডেলের সব গাড়ি। কিন্তু সেসব গাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য মোটেও উপযুক্ত ছিল না। তাই রোলস-রয়েস তাদের সিলভার ঘোস্ট গাড়িগুলোতে সাধারণ অবকাঠামোর পরিবর্তে বর্ম ব্যবহার করে সেগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগী আর্মার্ড কারে রূপান্তরিত করে। এই ধরনের বেশ কিছু আর্মার্ড কারের সাথে মেশিনগান জুড়ে দিয়ে সেগুলোকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলা হয়েছিল।

ব্রিটিশ আর্মিকে সরবরাহকৃত এসব আর্মার্ড কার রোলস-রয়েসের জন্য অর্থনৈতিক সাফল্য বয়ে এনেছিল।

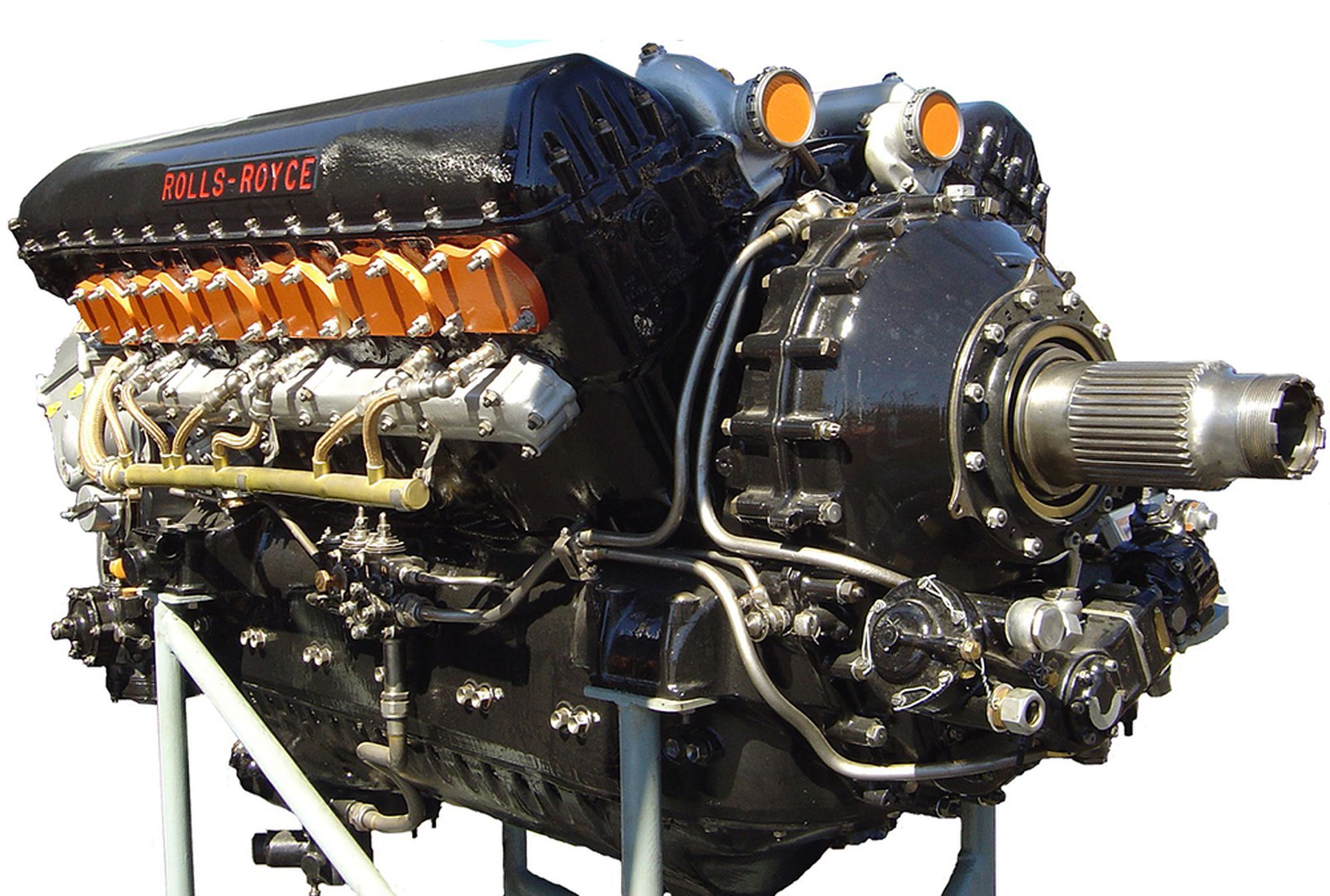

এছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ রোলস-রয়েসকে গাড়ির পাশাপাশি বিশ্বখ্যাত উড়োজাহাজ ইঞ্জিন নির্মাতার খেতাবও এনে দেয়। যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে তাদের তৈরি এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনটি। অথচ যুদ্ধের চার বছরে মিত্রবাহিনীর ব্যবহৃত এয়ারক্রাফট ইঞ্জিনের অর্ধেকই সরবরাহ করেছিল রোলস-রয়েস!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও তারা তাদের এই সাফল্য ধরে রাখে। সেসময় তাদের তৈরি মার্লিন ইঞ্জিন বহু ফাইটার জেটে ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমান সময়েও রোলস-রয়েস বিশ্বের অন্যতম সেরা উড়োজাহাজ ইঞ্জিন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, যার শুরুটা হয়েছিল সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাওয়া সাফল্য থেকে।

২. রেনল্ট

যতগুলো গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে রেনল্টই ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। রোলস-রয়েস যেমন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে পরিবহনের সুবিধা দিয়েছিল, তেমনি রেনল্ট ফরাসি সেনাবাহিনীকে গাড়িসহ অন্যান্য যানবাহন সরবরাহ করেছিল।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১৯১৪ সালে মার্নের প্রথম যুদ্ধে যখন জার্মান বাহিনী প্যারিসের একেবারে নিকটে চলে আসে, তখন সময় বাঁচানোর লক্ষ্যে ফরাসি সৈন্যরা ট্যাক্সি ক্যাবে করে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়েছিল! আর এই ঘটনায় প্রায় ১,৩০০ এর মতো রেনল্ট ট্যাক্সি – ‘Type AG’ অংশগ্রহণ করেছিল, যা পরবর্তীতে ‘ট্যাক্সিস অব দ্য মার্নে’ নামে পরিচিতি পায়।

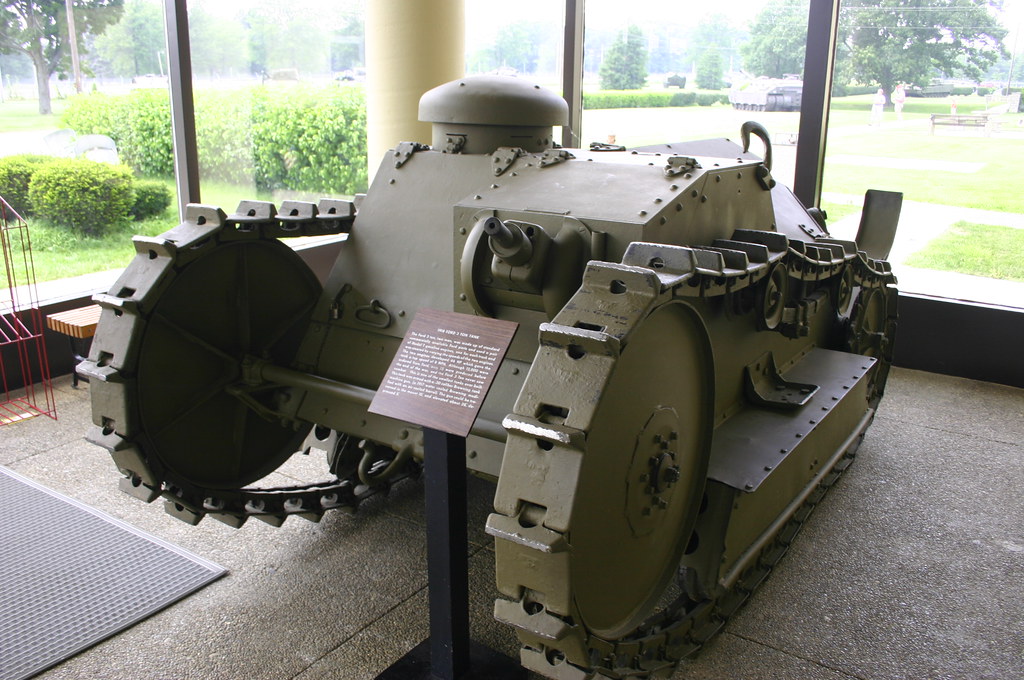

তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রেনল্টের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল ‘এফটি (FT)’ নামের একটি হালকা গড়নের ট্যাঙ্ক তৈরি করা। এর ওজন ছিল ব্রিটিশ হেভি ট্যাঙ্কগুলোর চেয়ে অনেক কম, অথচ গতি এবং ধারণ ক্ষমতা ছিল অনেক বেশি, যা এই ছোট আকৃতির ট্যাঙ্কগুলোকে যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাজেয় করে তুলেছিল। ‘রেনল্ট এফটি’ নামের এই ট্যাঙ্কটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম আধুনিক ট্যাঙ্ক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রেনল্ট এই মডেলের প্রায় ৩,৬০০টি ট্যাঙ্ক মিত্রবাহিনীকে সরবরাহ করেছিল।

যুদ্ধের প্রয়োজনে তৈরি করা এসব অটোমোবাইল রেনল্টকে পরবর্তীতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মোটরগাড়ি তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. ফোর্ড

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময় ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড বিশ্বব্যাপী একজন শান্তিকামী মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি তার সুবিশাল কোম্পানিকে যুদ্ধের সংস্পর্শ থেকে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। বিশেষ করে যুদ্ধ শুরুর পরপরই ব্রিটেনে অবস্থিত ফোর্ডের কারখানাটি ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য একচেটিয়াভাবে ট্রাক্টর এবং ট্রাক সরবরাহ করা শুরু করে।

ইতোমধ্যে অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে ফোর্ডের গাড়িগুলোর কাস্টমাইজড ভার্সন ব্যবহৃত হতে থাকে। রেড ক্রস যুদ্ধক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স সেবার জন্য বেছে নেয় ফোর্ডের তৈরি গাড়ি। অন্যদিকে সেসময় তুমুল জনপ্রিয় ফোর্ড ‘মডেল টি’ গাড়িটি পশ্চিম রণাঙ্গনের একটি সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়।

তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফোর্ডের অংশগ্রহণ আরও সুদৃঢ় হয় ১৯১৭ সালে। ঐ বছর আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করে। অবশ্য যুদ্ধে ব্যবহৃত ফোর্ডের সব মোটরগাড়িই সমান সাফল্য পায়নি। ব্যর্থতার তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে তাদের তৈরি ‘এম১৯১৮’ নামের একটি ট্যাঙ্ক। রেনল্টের ‘এফটি’ ট্যাঙ্কের তুলনায় এটি ছিল একেবারেই সাদামাটা। ফলে এই মডেলের মাত্র ১৫টি ট্যাঙ্ক ব্যবহারের পরই ইউএস ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট ফোর্ডের সাথে চুক্তি বাতিল করে। চুক্তি অনুযায়ী, ইউএস আর্মিকে ফোর্ডের সর্বমোট ১৫,০০০ ‘এম১৯১৮’ ট্যাঙ্ক সরবরাহ করার কথা ছিল।

যুদ্ধ চলাকালে ম্যানচেস্টারের ট্যাফোর্ড পার্কে অবস্থিত ফ্যাক্টরিসহ ফোর্ডের অন্য ফ্যাক্টরিগুলোতে সামরিক যান তৈরির পাশাপাশি সাধারণ মোটর গাড়িও তৈরি হচ্ছিল সমান তালে। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ব্রিটেনের রাস্তায় থাকা প্রতি পাঁচটি গাড়ির দুটিই ছিল ফোর্ড কোম্পানির। এসব গাড়ির অধিকাংশই ছিল ফোর্ড ‘মডেল টি’। ফলে যুদ্ধ শেষে অন্যান্য কোম্পানির মতো ফোর্ডকে অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়তে হয়নি।

৪. সিথোয়েন

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সিথোয়েন নামটির সাথে অটোমোবাইল শিল্পের কোনো সম্পর্কই ছিল না। সেসময় বর্তমান সিথোয়েন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা আন্দ্রে সিথোয়েন ছিলেন ফ্রান্সের অন্যতম বৃহৎ একটি অস্ত্র প্রস্ততকারক প্রতিষ্ঠানের মালিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার কোম্পানি ফরাসি সেনাবাহিনীকে ৭,৫০০টি ৭৫ মি.মি. গ্রেনেড সরবরাহ করার কাজ পায়। এছাড়াও সমগ্র যুদ্ধ জুড়ে তারা ফরাসি বাহিনীকে গ্রেনেড ছাড়াও অন্যান্য যুদ্ধসামগ্রী সরবরাহ করেছিল।

তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই কোম্পানির ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন সিথোয়েন। কারণ, যুদ্ধের সময় না হয় তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতে পারছে, কিন্তু যুদ্ধ শেষে তো আর এসবের চাহিদা থাকবে না। ফলে সেসময় কোম্পানি টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে যাবে।

এই চিন্তা থেকেই সিথোয়েন একসময় অটোমোবাইল শিল্পের দিকে ঝুঁকে পড়েন। কারণ যুদ্ধে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ মোটরগাড়ি তাকে অটোমোবাইল শিল্পের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী করে তুলেছিল। যুদ্ধের সময়ই তিনি তার প্রতিষ্ঠিতব্য অটোমোবাইল কোম্পানির রূপরেখা ঠিক করে ফেলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষেই নতুন কোম্পানির কাজ শুরু হয়ে যায়। সিথোয়েন এ সময় তার অস্ত্র তৈরির কারখানাকে গাড়ির কারখানায় রূপান্তরিত করেন। এক্ষেত্রে তিনি অটোমোবাইল শিল্পের আরেক প্রবাদ পুরুষ হেনরি ফোর্ডের উদ্ভাবিত অ্যাসেম্বলি লাইন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তাই আন্দ্রে সিথোয়েন ‘ইউরোপের হেনরি ফোর্ড’ নামেও খ্যাতি লাভ করেন।

১৯১৯ সালে ‘টাইপ এ’ নামে সিথোয়েনের প্রথম গাড়িটি বাজারে আসে। বাকিটা ইতিহাস।

৫. বিএমডব্লিউ

উপরে উল্লেখিত কোম্পানিগুলো যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিএমডব্লিউ এর ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। এমনকি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরের দশ বছরেও মোটর গাড়ি নির্মাতা হিসেবে ‘বাভারিয়ান মোটর ওয়ার্কস’ বা বিএমডব্লিউ এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগতেই পারে, এই লেখায় তাহলে বিএমডব্লিউ ঢুকে পড়লো কীভাবে?

আসলে কাগজে-কলমে মোটর কোম্পানি হিসেবে অস্তিত্ব না থাকলেও বিএমডব্লিউ এর শেকড় খুঁজতে গেলে আমাদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গিয়েই থামতে হয়।

একেবারে শুরুতে সালে কার্ল র্যাপ নামের একজন জার্মান নাগরিক বিমানের ইঞ্জিন তৈরির উদ্দেশ্যে নিজের নামে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি ছিল ১৯১৩ সালের কথা। কয়েক বছর ভালো চললেও ১৯১৭ সালে এসে কোম্পানির অংশীদারদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ফলস্বরূপ কার্ল র্যাপকে নিজের প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি থেকে বিদায় নিতে হয়।

তবে র্যাপ বিদায় নিলেও থেমে থাকেনি কোম্পানির পথচলা। যুদ্ধ চলাকালেই র্যাপকে বাদ দিয়ে কোম্পানির পুনর্গঠন, পুনর্বিন্যাস এবং নতুন নামকরণ করা হয়। নতুন নাম রাখা হয় ‘বাভারিয়ান মোটর ওয়ার্কস’ বা বিএমডব্লিউ।

বর্তমান বিএমডব্লিউ গাড়িগুলোতে যে বিখ্যাত লোগোটি দেখতে পাওয়া যায়, সেটিরও পেটেন্ট করা হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই। অনেকের মতেই, লোগোটির মাঝখানের নীল-সাদা অংশটি আসলে উড়োজাহাজের ঘূর্ণায়মান প্রোপেলারের প্রতিচ্ছবি, যা কি না কোম্পানির অতীত ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তীতে ১৯২৮ সালে গাড়ি নির্মাণ করা শুরু করে আজ পর্যন্ত দাপটের সাথে বাজারে রাজত্ব করে চলেছে বিএমডব্লিউ।

একুশে বইমেলা ‘২০ উপলক্ষে রোর বাংলা থেকে প্রকাশিত বইগুলো কিনতে এখনই ক্লিক করুন নিচের লিঙ্কে-

১) ইহুদী জাতির ইতিহাস

২) সাচিকো – নাগাসাকির পারমাণবিক বোমা হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া এক শিশুর সত্য ঘটনা

৩) অতিপ্রাকৃতের সন্ধানে

.jpg?w=600)