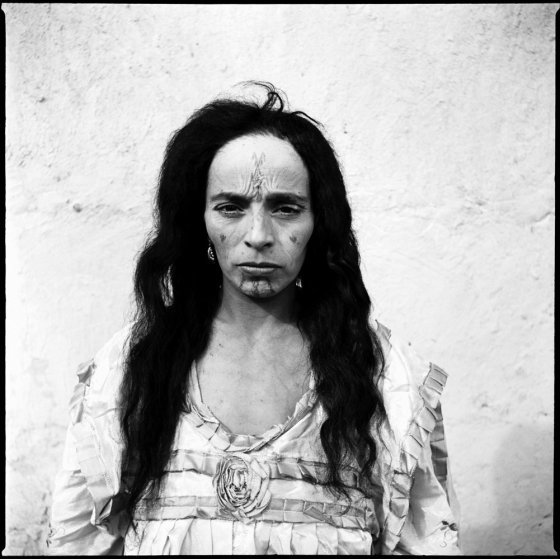

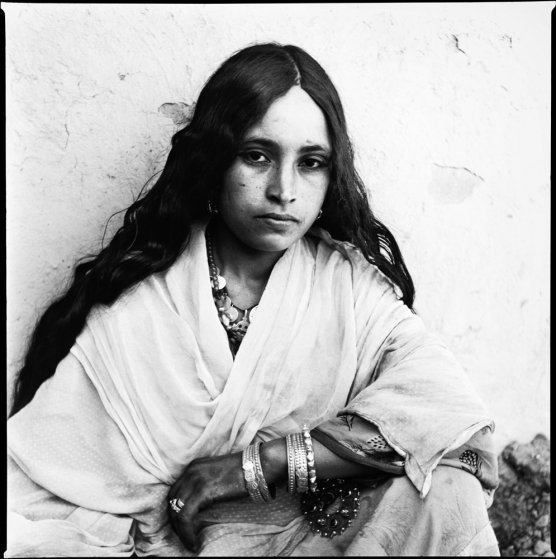

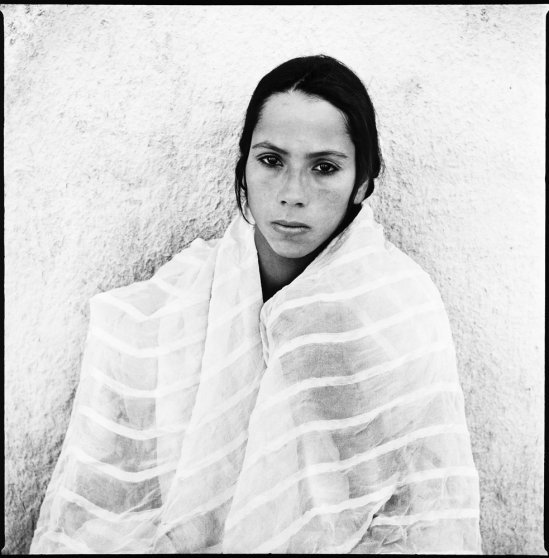

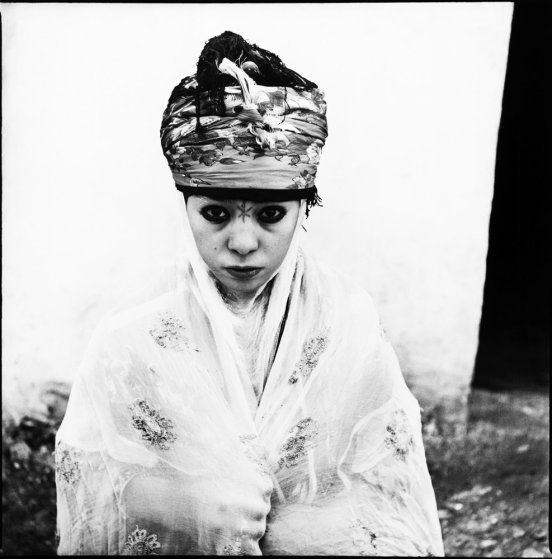

ছবি তোলার জন্য ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হলে মানুষ সাধারণত হাসিমুখেই দাঁড়ায়। কিন্তু ফরাসী ফটোগ্রাফার মার্ক গ্যারাঞ্জারের অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন। ষাটের দশকে তিনি আলজেরিয়ার একটি গ্রামে নারীদের ছবি তুলতে যান। কিন্তু নারীরা এমন ঘৃণা এবং হতাশার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছিল যে, মনে হবে সেই দৃষ্টিতে ফটোগ্রাফার ভস্ম হয়ে যাবে। আলজেরিয়ায় তখন ছিল ফরাসি উপনিবেশ, আর মার্ক গ্যারাঞ্জার সেখানে আইডি তৈরির উদ্দেশ্যে নারীদেরকে তাদের হিজাব সরিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে বাধ্য করছিলেন। তবে সে সময় ঐ নারীরা যেটা জানতেন না, মার্ক নিজেও ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, এবং তিনি নিজেও এক প্রকার বাধ্য হয়েই তাদের ছবি তোলার কাজটি করছিলেন।

ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে ফটোগ্রাফির সম্পর্ক একেবারে শুরু থেকেই। ফরাসী বিজ্ঞানী জোসেফ নিয়েপ্সের হাতে ১৮২৫ সালের দিকে প্রথম হেলিওগ্রাফ প্রযুক্তির মাধ্যমে ছবি তোলার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। পরবর্তীতে নিয়েপ্স এবং আরেক ফরাসী উদ্ভাবক লুই ড্যাগার মিলে ছবি তোলার আরেকটি উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যা ড্যাগারোটাইপ নামে পরিচিতি লাভ করে। ফরাসী সরকার খুব দ্রুতই নতুন এ প্রযুক্তির রাজনৈতিক তাৎপর্য বুঝতে পারে। তারা ১৮৩৯ সালে এই ড্যাগারোটাইপের সত্ত্বাধিকার অর্জন করে এবং এর পরপরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে উপহার হিসেবে সেটি পাঠাতে থাকে।

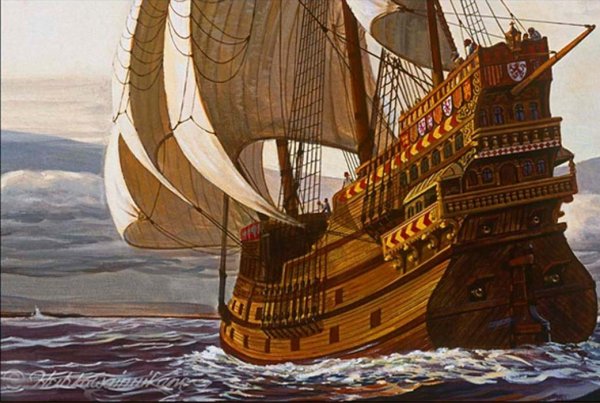

সে সময়টা ছিল ফ্রান্সের দ্বিতীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের শুরুর সময়। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে ফ্রান্স সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করা শুরু করেছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির কাছে তারা অধিকাংশ ঔপনিবেশিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে ফ্রান্স ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াতে থাকে এবং নতুন করে হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে থাকে। ১৮৩০ সালে রাজা দশম চার্লসের নির্দেশে ফ্রান্স আলজেরিয়া আক্রমণ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় ধাপের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তার শুরু করে।

যুদ্ধের শুরু থেকেই ফ্রান্স তার সেনাবাহিনীর একটি অংশকে নিয়োগ করে বিজিত এলাকার মানচিত্র তৈরি করার জন্য, যেন সেসব এলাকা শাসন করা এবং বিদ্রোহ দমন করা তাদের জন্য সহজ হয়। সে সময় সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য পেশাদার চিত্রশিল্পীদেরকে নিয়োগ করার ঘটনাও ছিল নিয়মিত। ক্যামেরা আবিষ্কারের পর থেকে অবশ্য চিত্রশিল্পীর পরিবর্তে ফটোগ্রাফার তথা আলোকচিত্রীকে নিয়োগ করার ঘটনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এদের কাজ ছিল দখলকৃত উপনিবেশগুলোর বিভিন্ন শহরের, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থাপনার এবং ফরাসীদের দ্বারা নবনির্মিত কলোনীগুলোর সুন্দর সুন্দর চিত্র ধারণ করা, যেগুলো পরবর্তীতে ফ্রান্সের অধিবাসীদের ম্যধে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পক্ষে প্রচারণায় ব্যবহৃত হতো। শুধু এগুলোই নয়, ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে শীঘ্রই ফটোগ্রাফির আরেকটি দিকও খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে থাকে।

অন্যান্য আরব কিংবা আফ্রিকান দেশের তুলনায় আলজেরিয়া শাসন করা ফ্রান্সের পক্ষে তুলনামূলকভাবে কঠিন ছিল। কারণ আলজেরিয়ানরা সফলভাবে ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে তারা রীতিমতো সংগঠিত স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে, যা ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৬০ সালে, মুক্তিকামী আলজেরিয়ানদের গেরিলা সংগঠন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের আক্রমণ যখন তুঙ্গে, তখন আলজেরিয়াতে ফ্রান্সের সেনাপ্রধান জেনারেল মরিস চ্যালসের নির্দেশে ফরাসি বাহিনী কাবিলিয়া গ্রামে এক বিশাল অভিযান পরিচালন করে।

কাবিলিয়া ছিল রাজধানী আলজিয়ার্স থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণে অনেকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত একটি পাহাড়ি এলাকা, যার অধিবাসীদের অনেকেই গেরিলা সংগঠন এফএলএনে যোগ দিয়েছিল। সে সময় কাবিলিয়ার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লাখ। জেনারেল মরিসের নির্দেশে কাবিলিয়া আক্রমণ করে এর গ্রামগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং এফএলএনের বিদ্রোহীরা যেন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কোনোরকম সহযোগিতা না পায়, সেজন্য তাদেরকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পরূপী কিছু গ্রামে পুনর্বাসিত করা হয়। এ সময়ই সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি করা হয়, কাবিলিয়াতে অবস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির ছবিসহ পরিচয়পত্র তৈরি করতে হবে।

সে সময় কাবিলিয়াতে নিযুক্ত ফরাসী বাহিনীর অফিশিয়াল ফটোগ্রাফার ছিলেন ২৫ বছর বয়সী তরুণ মার্ক গ্যারাঞ্জার। মাত্র কয়েক মাস আগেই তিনি ফ্রান্স থেকে আলজেরিয়াতে এসেছিলেন। যদিও তিনি ফ্রান্সের উপনিবেশবাদের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ফটোগ্রাফিকে তিনি উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রচারণার একটি হাতিয়ার হিসেবেই মনে করতেন। ফলে পরিচয়পত্রের ছবি তোলার জন্য যখন তাকে নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি বাধা না দিয়ে সহজেই রাজি হয়ে যান প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, সেনাবাহিনীতে কোনো নির্দেশের দ্বিমত করলে নিজেরই বিপদ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর দ্বিতীয়ত, এই ছবিগুলোর মাধ্যমে তার এমন কিছু গল্প বলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, যেগুলো হয়তো তার উপরস্থ কর্মকর্তাদের আকাঙ্খার বিপরীত ছিল।

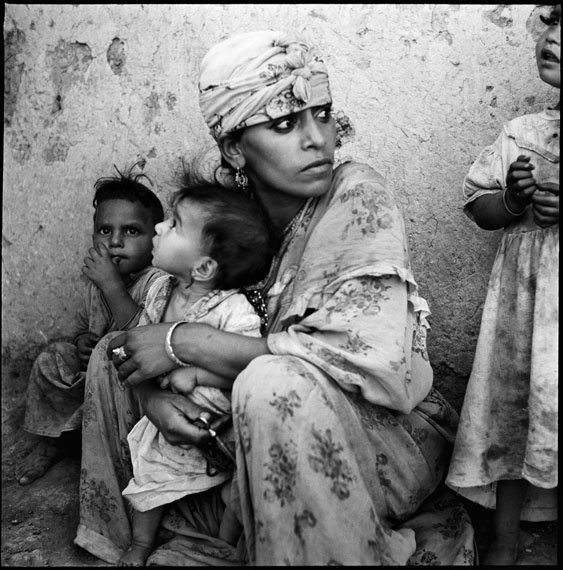

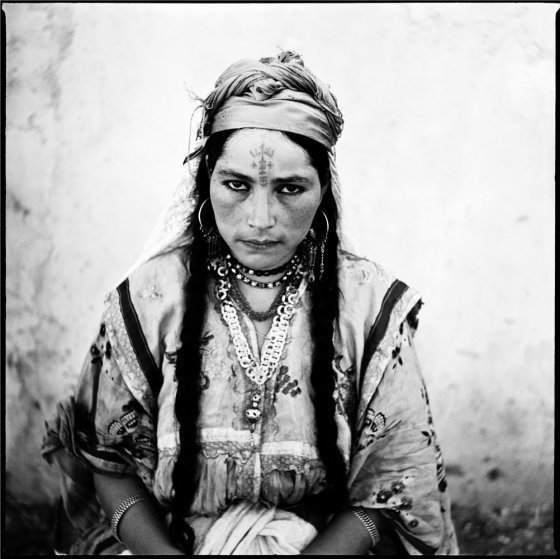

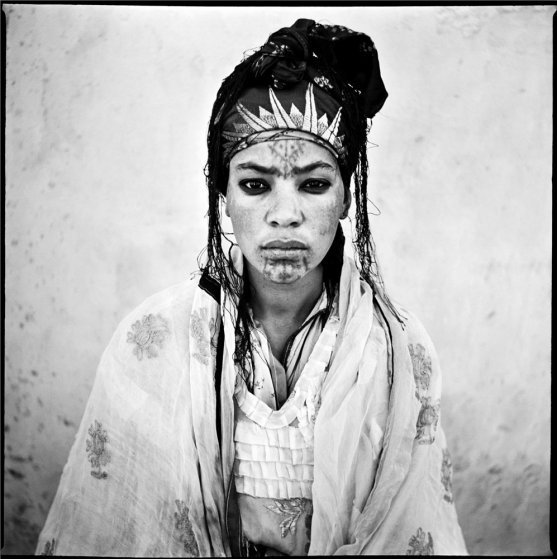

আলজেরিয়াতে মার্ক গ্যারাঞ্জার সর্বমোট ২০ হাজার মানুষের ছবি তুলেছিলেন। এর মধ্যে শুধু প্রথম দশ দিনেই তুলেছিলেন ২ হাজার মানুষের ছবি, যাদের অধিকাংশই ছিলেন নারী। কারণ কাবিলিয়ার পুরুষদের অনেকেই এফএলএনে যোগ দেওয়ার কারণে কিংবা প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়ায় গ্রামে থাকা অবশিষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিলেন নারী। মার্ক গ্যারাঞ্জার প্রতিদিন সকালে মেশিনগান কাঁধে রাখা একদল সৈন্য, একজন কমাণ্ডার এবং একজন অনুবাদক নিয়ে গ্রামে যেতেন। সৈন্যরা গ্রামবাসী নারীদেরকে লাইন ধরে দাঁড় করাতো এবং এক এক করে ছবি তোলার জন্য মার্কের কাছে পাঠাত। মার্ক তাদেরকে সাদা চুনকাম করা একটি দেয়ালের সামনে একটি টুলের উপর বসিয়ে ক্যামেরার শাটারে চাপ দিতেন।

আদিবাসী বর্বর হোক, কিংবা আরব মুসলমান হোক, এই রক্ষণশীল আলজেরিয় নারীরা পারতে কখনো নিজেদের চেহারা উন্মুক্ত করে পরপুরুষের সামনে দেখা দেননি। তারা আক্ষরিক অর্থেই ওড়নাকে তাদের দ্বিতীয় ত্বক হিসেবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু ফরাসী সৈন্যদের ভয়ে জীবনে প্রথমবারের মতো তাদেরকে কোনো বিদেশীর সামনে ওড়না ছাড়া বসে ছবি তুলতে হয়েছিল। তাদেরকে দেখে মনে হতো তারা যেন নিজেদেরকে নগ্ন অনুভব করছেন। তাদের দৃষ্টিতে ছিল ক্ষোভ এবং হতাশা। মার্কের ভাষায়, তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে মার্কের দিকে অগ্নিবর্ষণ করতেন।

যেসব নারীর ছবি মার্ক তুলেছিলেন, তারা আর দশজন ফরাসী ঔপনিবেশিক সৈন্যের মতোই মার্ককেও তাদের শত্রু হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে মার্ক নিজে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধী ছিলেন। আলজেরিয়া থেকে ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে তিনি তার ছবিগুলো নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এই আশায় যে, সেগুলো ফরাসীদের মধ্যে কিছুটা হলেও উপনিবেশ বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলবে। কারণ তার ক্যামেরায় আলজেরিয় নারীদের উন্মুক্ত রুক্ষ চুল এবং ভাঁজ পড়া চেহারার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে তাদের কঠিন জীবনের চিত্রই ফুটে উঠেছিল। পরবর্তী সময়েও মার্ক গ্যারাঞ্জার বিভিন্ন সময় উপনিবেশ বিরোধী সচিত্র প্রতিবেদন রচনা করেছিলেন।

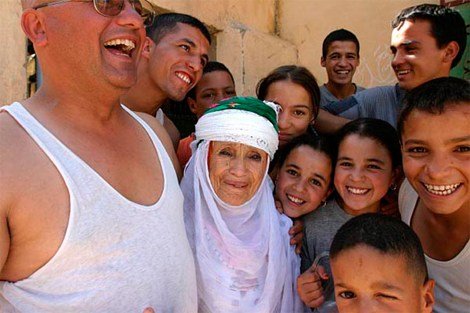

তারপরেও ইচ্ছের বিরুদ্ধে আলজেরিয় নারীদের ছবি তোলার স্মৃতি মার্ক গ্যারাঞ্জারকে আজীবন তাড়া করে ফিরেছে। সেজন্য ২০০৪ সালে তিনি আবারও আলজেরিয়ায় যান এবং সে সময় যে নারীদের ছবি তিনি তুলেছিলেন, তাদেরকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তিনি অবাক হয়ে আবিষ্কার করেন, তাদের অনেকেই তখনও জীবিত ছিল, এবং ১৯৬০ সালে তোলা সে ছবিগুলোই ছিল তাদের অনেকের জীবনে তোলা একমাত্র ছবি। তবে মার্কের অনুরোধে তাদের অনেকে দ্বিতীয়বার তার ক্যামেরায় ফ্রেমবন্দী হন। এবার অবশ্য কোনো সৈন্যের উপস্থিতি ছাড়াই এবং সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়।

আলজেরিয় ঐ নারীদের পুরানো এবং নতুন ছবিগুলোর কয়েকটি পরবর্তীতে আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের Le Monde পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর পরেও নিউ ইয়র্ক, আলজিয়ার্সসহ বিশ্বের বিভিন্নস্থানে ছবিগুলো নিয়ে একাধিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ছবিগুলো আলজেরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে সে দেশের নারীদের ফরাসী সৈন্যদের হাতে অপমানিত হওয়ার একমাত্র সচিত্র প্রমাণ, যাকে নিউইয়র্ক ফটো ফেস্টিভ্যালের আয়োজক ফ্রেড রিচার্ড চোখের দৃষ্টি দ্বারা ধর্ষণের সাথে তুলনা করেছেন।

ফিচার ইমেজ- Marc Garanger