বেগম রোকেয়া যেমন পিছিয়ে পড়া বাংলার মুসলিম নারীদের অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন, মেরি অ্যাসটেলও তেমন ইংল্যান্ডে নারী জাগরণের পথ দেখিয়েছিলেন। সেটাও বহু আগে, একেবারে সপ্তদশ শতাব্দীতে! তবে ইতিহাস তাকে তেমন একটা মনে রাখেনি। হয়তো নারী বলেই, কিংবা পুরুষ শাসিত তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তিনি গলার কাঁটা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

তখন নারীদের সংজ্ঞা ছিলো কেবল বিয়ে করা, সন্তান লালন-পালন আর তারপর মরে যাওয়া। শিক্ষার সুযোগ নারীদের ছিলো না। এমন গোঁড়া আর রক্ষণশীল একটি অভিজাত সমাজ ব্যবস্থার দরজায় মেরি অ্যাসটেলই প্রথম কড়া নেড়েছিলেন নতুন যুগের আগমনী বার্তা হয়ে। কিন্তু এই আগমন তার জন্য তেমন সহজ ছিলো না। তিনি নিজে শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তারপরও গোটা একটা জাতির মনোযোগ নিজের দিকে সরিয়ে এনেছিলেন, নারীদেরও ভাবনার দুয়ার খুলে গিয়েছিল। তার সময়ে নারীদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের ফলাফল, আজকের ইংল্যান্ডের নারীরা। যারা সেই সপ্তদশ শতাব্দীকে পেছনে ফেলে বর্তমান নারী অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে।

মেরি অ্যাসটেলের জন্ম ১২ নভেম্বর ১৬৬৬ সালে ইংল্যান্ডের নিউক্যাসলে। তার বাবা পিটার অ্যাসটেল ছিলেন একটি কয়লাখনির ম্যানেজার। তার দুই ভাইয়ের ভেতর একজন মারা গিয়েছিল। সমসাময়িক সব নারীদের মতোই মেরি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি। কিন্তু মেরি এদিক থেকে কিছুটা ভাগ্যবান ছিলেন, কারণ তার শিক্ষার হাতেখড়ি হওয়ার সুযোগ হয়েছিল চাচা রাল্ফ এসলির হাত ধরে। রাল্ফ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, তার সময়ে ক্যামব্রিজে ‘প্লেটোনিজম মুভমেন্ট‘ বৃহৎ আকার ধারণ করেছিল। চাচার প্রভাব তাই ছোট্ট মেরির উপর পড়েছিল, যার নমুনা পাওয়া যায় অ্যাসটেলের পরবর্তী সাহিত্যকর্মগুলোতে।

মাত্র ১২ বছর বয়সে ১৬৭৮ সালে অ্যাসটেলের বাবা মারা যান। তিনি তেমন কোনো সহায়-সম্পত্তি রেখে যেতে পারেননি। বাবার মৃত্যুর পর সে মায়ের কাছে বড় হতে থাকে। বাবার মৃত্যুর এক বছরের মাথায় তার চাচা রাল্ফও মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি মেরিকে নিজের লাইব্রেরির উত্তরাধিকারী করে যান। এখান থেকেই মেরি অ্যাসটেলের দর্শন চর্চার সীমাহীন দুয়ার খুলে যায়।

তার বয়স যখন ২০ বছর তখন তার মা মৃত্যুবরণ করেন। এর ফলে মেরি পুরোপুরি একজন এতিমে পরিণত হন। তার বাবা যৌতুকের বন্দোবস্ত করে যেতে পারেননি বলে তার বিয়েও হয়নি। তাই বিয়ের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। মাত্র ২২ বছর বয়সে মেরি লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যা তার সময়ে মেয়েদের জন্য অস্বাভাবিক একটি ঘটনা ছিলো। কোনো পুরুষের সঙ্গ ছাড়াই দূরের পথ মেয়েদের জন্য কল্পনার একটি ব্যাপার ছিলো!

লন্ডন থেকে একটু দূরেই চেলসি; এখানে তৎকালীন ইংল্যান্ডের শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা বাস করতেন। আর লন্ডনের ধনী পরিবারগুলো অবকাশযাপণের জন্য আসতেন এখানে। চেলসিতে আসার পর দ্রুতই নিজেকে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেন মেরি, এখানকার শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও সখ্য গড়ে ওঠে তার। বিশেষ করে লেডি ক্যাথরিন জোনস, একসময় তার পরিবারের অংশ হয়ে যান মেরি অ্যাসটেল।

লন্ডনে আসার পর মেরি সবচেয়ে বেশি যে মানুষটিকে স্বরণ করেছিলেন, তার নাম উইলিয়াম স্যানক্রোফ্ট। তিনি ছিলেন সেন্টারবুরির আর্চবিশপ। তাকে মেরি বেশকিছু চিঠি লেখেন, সেগুলোর সঙ্গে নিজের লেখা কিছু কবিতাও পাঠান। পরবর্তীতে ১৬৮৯ সালে যখন তার প্রথম কবিতার বই বের হয়, সেটা তিনি উইলিয়ামকে উৎসর্গ করেন। জানা যায়, মেরি এসলির নিঃস্বঙ্গতার দিনগুলোতে উইলিয়ামই সহায়তার হাত বাড়িয়েছিলেন।

অ্যাসটেলের আগে যেসব নারী লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, মানুষের কাছে সুপরিচিত হয়েছিলেন; তারা মোটামুটি সবাই একটা সময়ে গিয়ে চিন্তা-চেতনায় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ অবাধ যৌনতায় মেতেছিলেন, হয়েছিলেন সমাজের অবজ্ঞার পাত্র। অ্যাসটেল সে পথে না হেঁটে নিজের চারপাশে সৃজনশীলতা চর্চার একটা পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার এই বৃহৎ পরিসরে নিজেকে মেলে ধরতে শুরু করেছিলেন অ্যাসটেল। যার প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল তার কমিউনিটিতে, আশপাশের উচ্চশ্রেণীর নারীদের ভেতর। সবাই মেরি এশলির চিন্তাধারা আর লেখনিতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ডুবে যেতে শুরু করে। এটাই নতুন যুগের নতুন একটি অধ্যায় রচনার জন্য যথেষ্ট ছিলো।

১৬৯৩ সালে অ্যাসটেল ক্যামব্রিজের একজন প্লেটোনিস্ট জন নরিসের কাছে একটি লিখিত মতামত পেশ করেন। যেখানে নরিসের একটি থিউরির সমালোচনা করেন এসলি। ক্যামব্রিজের একজন দার্শনিকের থিওরিতে কেউ এভাবে ভুল ধরতে পারে, সেটা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য ছিলো। কিন্তু অ্যাসটেল থিউরির ভুলগুলো শুধরে দিয়ে একে একে সবার অবিশ্বাসকে বিশ্বাসে পরিণত করেন। এটা ছিলো কেবল শুরু, তারপর একে একে বহু পুরুষ দার্শনিকের মতামতকে তিনি ভুল প্রমাণিত করেছিলেন নিজের লেখনির মাধ্যমে। তার কড়া জবাব থেকে বাদ যায়নি তখনকার বাঘা সব রাজনীতিক, যারা কথায় কথায় দর্শনের বুলি আওড়াতেন।

এতসব লড়াইয়ের মাঝে কখন যে অ্যাসটেল একজন পুরোদস্তুর সাহিত্যক বণে গেছেন, সেটা নিজেও জানতেন না! ইতোমধ্যে তিনি ইতিহাসের অংশ হয়ে পড়েছিলেন, শতাব্দী পুরনো ভুল পথে ডালপালা ছড়াতে থাকা দর্শনকে তিনি আবার সঠিক পথের দিশা দিতে শুরু করেন। তার লিখিত সর্বমোট ৬টি বই ছিলো, সেই সঙ্গে রচনা করেছেন অসংখ্য পুস্তিকা। যেগুলোর মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো ধর্ম, রাজনীতি ও শিক্ষা; তৎকালীন পিছিয়ে পড়া নারীদের অধিকার নিয়েই লেখা হয়েছিল এসব বই।

অ্যাসটেল দেখিয়েছেন, নারী মাত্রই ওতপ্রোতভাবে সমাজের প্রতিটি কাজে জড়িয়ে আছে। নারীকে যদি এর অংশ হিসেবে স্বীকার না করে বরং অবহেলা করা হয়, তবে সমাজই এর ফলাফল ভোগ করবে। নারীশিক্ষা বিস্তার এবং ধর্ম পালনে স্বাধীনতার জন্য মেরি বিভিন্ন প্রস্তাবনা পেশ করতে থাকেন। প্রিন্সেস এনি (পরবর্তীতে রানী হয়েছিলেন) এর কাছে মেরি নারীদের জন্য এমন এক শিক্ষাপদ্ধতির প্রস্তাব দেন, যেটা ধর্মকে পাশ কাটিয়ে যাবে না। বরং ধর্ম এবং শিক্ষা, দুটো পাশাপাশি ভারসাম্য বজায় রেখে চলবে। কিন্তু এর প্রতিফলন অ্যাসটেল নিজের জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেননি।

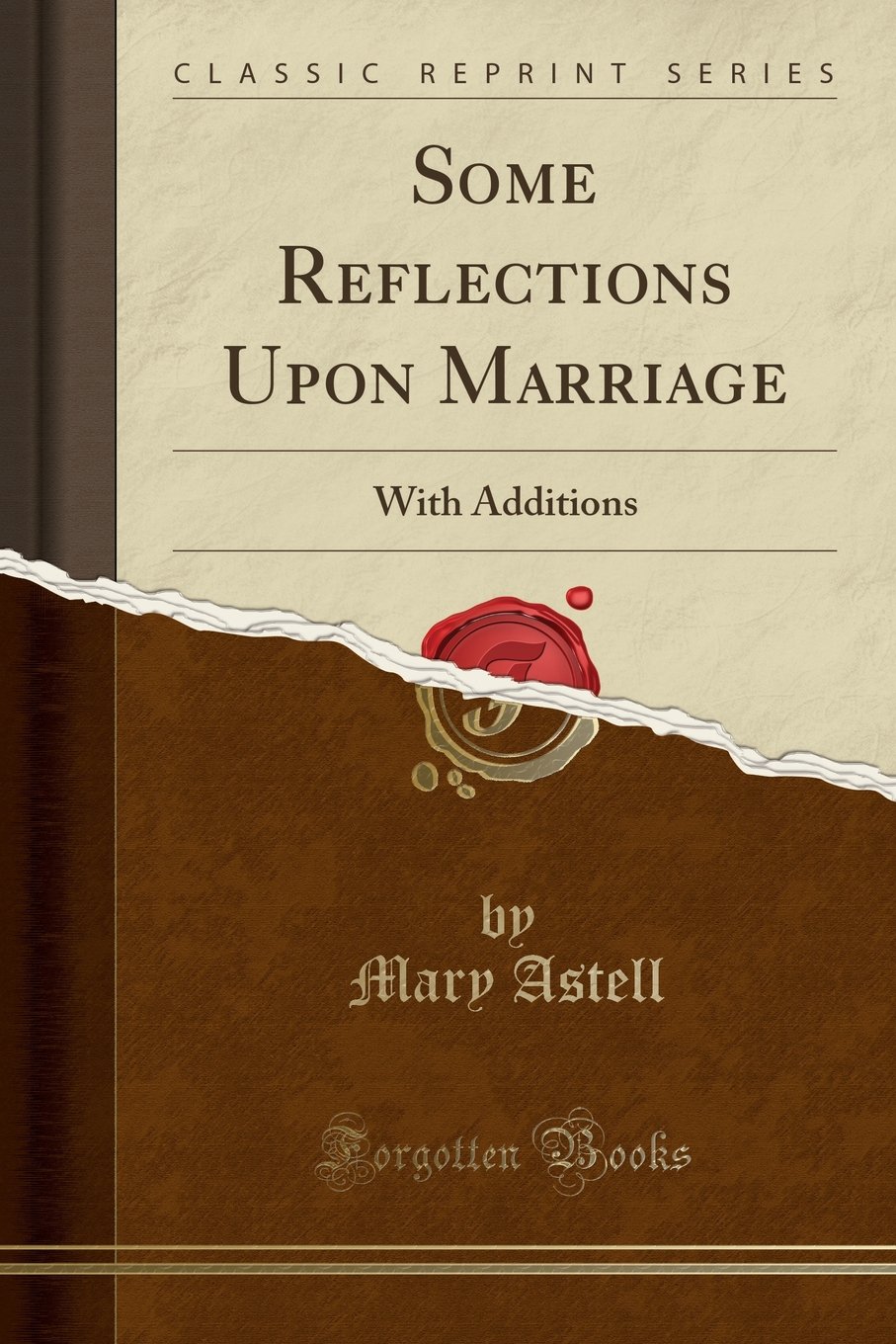

১৭০০ সালে মেরি একটি বই লেখেন নারীদের বিয়ের ব্যাপারে, যার নাম ‘Some Reflections upon Marriage’। বইতে তিনি নারীদের বিয়ের সময় সঙ্গী বাছাইয়ের স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেন।

“পুরুষ যদি স্বাধীন হয়ে জন্ম নিতে পারে, নারী কেন ক্রীতদাসী হয়ে জন্ম নেয়?”- মেরি এসলি

তার লিখিত কয়েকটি বই হলো, ‘A Serious Proposal to the Ladies’, ‘Astell: Political Writings’, ‘Mary Astell and John Norris: Letters Concerning the Love of God’ ইত্যাদি।

এসব বইতে তিনি যেমন নারীদের অধিকারের কথা তুলে ধরেছেন, তেমনি ইংল্যান্ডের রাজনীতি আর ধর্ম নিয়েও বিস্তারিত লিখেছিলেন। জবাব দিয়েছিলেন বহু দার্শনিকের ভুলে ভরা তত্ত্বের।

১৭০৯ সালে ৬০ বছর বয়সে মেরি অ্যাসটেল তার কাছের বন্ধু লেডি ক্যাথেরিন এবং অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে চেলসিতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যেটির সমস্ত কারিকুলাম তৈরি করেছিলেন মেরি নিজে। ইতোমধ্যে তিনি লেখালেখি থেকে অবসর নিয়েছেন এবং নারীদের নিয়ে সরাসরি কাজ করায় মনোযোগ দিয়েছিলেন। নিজের শেষ দিনগুলোতে তাই তারই দর্শন আর বিশ্বাসগুলো ছড়িয়ে দিতে কাজ শুরু করেছিলেন।

কিছুদিন পর তার ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়লে তার অপারেশন করা হয়। এই সময় মেরি নিজেকে একাকী রুমে বন্দি করে ফেলেন এবং নিজের কফিনের পাশে বসে মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন। নিজের শেষ দিনগুলোতে মেরি স্রষ্টার সঙ্গে নিজের নিবিড় সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করেন। অবশেষে ১৭৩১ সালে অস্ত্রোপচারের কয়েক মাস পর মেরি অ্যাসটেল মৃত্যুবরণ করেন।

মেরি অ্যাসটেলের মৃত্যুর পরও তার চিন্তা ও দর্শন পথ দেখাতে শুরু করে পরবর্তী নারীদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়া সকলকে। এসব নারীর লেখনি আর কাজে মেরি অ্যাসটেলের চিন্তাধারা ফুটে ওঠে স্পষ্টভাবে। বর্তমান সময়েও নারী অধিকার আদায়ে সচেতন সকল মহলের জন্য মেরি অ্যাসটেলের লেখনি এক অমূল্য সম্পদ।

.jpeg?w=600)