মধ্যযুগ অবধি কন্সটান্টিনোপলকে বলা হতো পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরী। শত শত বছর ধরে একের পর এক আক্রমণের পরেও এই নগরী টিকে ছিল সগৌরবে।

বহু দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা পরাজিত হন কন্সটান্টিনোপলের দুর্ভেদ্য দেয়ালের দাম্ভিকতার কাছে। একটা সময় মানুষ ধরেই নিয়েছিল, কন্সটান্টিনোপল হয়তো একেবারেই অজেয়। কন্সটান্টিনোপল ঠিক কী কারণে এতটা সুরক্ষিত ছিল? এর প্রধান কারণ হচ্ছে শহরটির ভৌগলিক অবস্থান।

ধারণা করা হয়, ইংরেজি সাল গণনা শুরু হওয়ারও ৭০০ বছর পূর্বে প্রাচীন এই শহরটির গোড়াপত্তন হয়। তবে আধুনিকায়ন বা জনপ্রিয়তার শুরুটা হয় সম্রাট প্রথম কন্সট্যান্টাইনের আমলে। তিনি ছিলেন বিভক্ত হওয়া রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশের সম্রাট, যা পরিচিত ছিল বাইজেন্টাইন নামে। ৩১৩ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি পুরো সাম্রাজ্য নিজের আওতায় নিয়ে আসেন এবং রাজধানী হিসেবে বেছে নেন কন্সটান্টিনোপলকে।

অনেকটা ত্রিভুজাকৃতির শহরটির উত্তরে রয়েছে গোল্ডেন হর্ন, পূর্বে বসফরাস প্রণালী ও দক্ষিণে মার্মার সাগর। এছাড়াও তিনদিক থেকে জলাবদ্ধ থাকায় শহরটি প্রাকৃতিকভাবেই ছিল সুরক্ষিত।

এটি কেবল যে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত ছিল তা নয়, এর চারদিকে ছিল ৪০ ফুট উঁচু ও ৬০ ফুট পুরুত্বের এক অজেয় দেয়াল। দেয়ালে ৫০ মিটার অন্তর অন্তর একটি করে ওয়াচ টাওয়ার ছিল, যেখানে থেকে সহজেই শত্রু সৈনিকের উপর গোলাবর্ষণ করা যেত, গরম পানি ঢেলে দেওয়া যেত।

কন্সটান্টিনোপল রক্ষায় গ্রিক ফায়ার নামে একটি অস্ত্র বিশেষ ভূমিকা রাখত। এ অস্ত্র এতটাই ভয়ংকর ছিল যে এর আগুন পানি দিয়ে নেভানো সম্ভব হতো না।

এছাড়াও যেকোনো ধরনের নৌ-আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বসফরাস থেকে গোল্ডের হর্নের জলপথে ছিল এক বিশালাকার চেইন। এর ফলে কোনো জাহাজ গোল্ডেন হর্ন অতিক্রম করতে চাইলে চেইন টেনে সহজেই জাহাজের তলা ফাটিয়ে দেওয়া যেত। এতে করে শহরের পেছন দিক দিয়ে আক্রমণ করা ছিল একেবারে অসম্ভব।

পৃথিবীর কোনোকিছুই স্থায়ী নয়, ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই আজকের পৃথিবী। কন্সটান্টিনোপোলেরও পতন ঘটে। হাজার বছরের অজেয় খেতাবের অবসান হয়েছিল অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদের কাছে।

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ

অটোমান সাম্রাজ্যের ঝাণ্ডা তখন এশিয়া মাইনর ছাড়িয়ে ইউরোপের বলকান অঞ্চল অবধি পৌঁছে গেছে। সিংহাসনে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ, বেশ শক্ত হাতে লড়ে যাচ্ছিলেন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে। হঠাৎই একদিন সিদ্ধান্ত নিলেন, সমস্ত রাজকার্য থেকে ইস্তফা দেবেন।

টানা ২৫ বছর ধরে ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর সেই সাথে প্রিয় তিন পুত্রের অকালমৃত্যুতে সুলতান মুরাদ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। প্রথম দুই পুত্রের মৃত্যুর পর ভেবেছিলেন, আরেক পুত্র আলিকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে আলিরও মৃত্যু হয়। এরপর বাকি রইল মুহাম্মদ, যিনি পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ হিসেবে পরিচিতি পান।

অন্য পুত্রদের হারিয়ে মুরাদ প্রথমবারের মতো কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদকে কাছে ডাকলেন। আলির মৃত্যুর আগে মুরাদ কখনো মুহাম্মদকে উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাবেননি। তাকে মাত্র পাঁচ কী সাত বছর বয়সে রাজধানীতে নিয়ে আসা হয়।

সালতানাতের কাজে মুরাদ এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে, প্রথম দুই শাহজাদার মৃত্যুর আগে কখনো মুহাম্মাদের দিকে নজরই দেননি। সত্যি বলতে, মুহাম্মাদ কখনোই হয়তো মুরাদের এতটা কাছে আসতেন না, যদি না শাহজাদা আলিরও আকস্মিক মৃত্যু হতো। মুরাদ প্রথমবারের মতো শাহজাদা মুহাম্মাদের প্রতি নজর দিলেন, সে এখন অটোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরসূরী। তবে মুহাম্মাদের দুরন্তপনা আর একঘেয়েমি তাকে ভাবিয়ে তোলে।

মুরাদ নিজে ছেলেকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব নিলেন। রাজধানী থেকে কিছুটা দূরে দুজন শিক্ষক নিয়োগ করলেন ভবিষ্যৎ সুলতানের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য। একজন হলেন উলামা আহমদ কুরআনি, অপরজন শায়েখ আকা শামসুদ্দিন।

দুই বিজ্ঞ শায়েখের সংস্পর্শে শাহাজাদা একেবারে বদলে গেলেন। যদিও প্রথম প্রথম তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল শায়েখদের। সুলতান অনুমতি দেন, প্রয়োজনে যেন বেতের ব্যবহার করা হয়।

মাত্র ১২ বছর বয়সেই শাহাজাদা শিয়া-সুন্নী-সুফি মতবাদ, ক্যাথলিজম, অর্থোডক্স ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তিনি আরবি, ফার্সি, তুর্কিসহ মোট সাতটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন প্রাঞ্জলভাবে। শুধু তাত্ত্বিক বিষয়েই তার জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি শিখেছিলেন কী করে দুর্গের নকশা করতে হয়। কামানের নির্মাণে ছিল তার বিশেষ আগ্রহ, এমনকি তিনি জাহাজের নকশা তৈরিতেও ছিলেন পারদর্শী। এত প্রতিভার মাঝে যুদ্ধকৌশল বাদ যাবে, তা কী করে হয়! তিনি যোদ্ধা হিসেবেও ছিলেন অসাধারণ।

শাহজাদার এসব প্রতিভা মুরাদকে এতটাই নিশ্চিন্ত করেছিল যে, মুহাম্মাদের মাত্র ১২ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তার হাতে সাম্রাজ্য তুলে দিয়ে তিনি সুফি জীবন বেছে নেন। মুহাম্মাদকে সুলতান ঘোষণা করে, কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে তিনি চলে যান নির্জনে, একান্তে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির উদ্দেশ্যে।

ক্ষমতাচ্যুতি ও ক্ষমতা গ্রহণ

১৪৪৪ সাল, ১২ বছর বয়সে ক্ষমতায় বসলেন মুহাম্মাদ। শায়েখদের সংস্পর্শে জ্ঞান-বুদ্ধিতে সমৃদ্ধ হয়েছিলেন ঠিক, তবে একরোখা স্বভাবটা থেকে যায় তখনও। কিছুদিন পরেই প্রধান উজির হালিল পাশার সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান সৈন্যদের বেতন-ভাতা নিয়ে। ওদিকে আবার অল্পবয়সী সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয় ক্রুসেডাররা, সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনী আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে।

এমন অবস্থায় হালিল পাশা বুঝতে পারলেন, মুহাম্মাদের পক্ষে এই আক্রমণ সামলে ওঠা সম্ভব হবে না। তিনি মুরাদকে ক্ষমতায় ফিরে আসার পরামর্শ দেন, কিন্তু মুরাদ তাতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর মুহাম্মাদ নিজেই চিঠি লিখে মুরাদকে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন। ঠিক অনুরোধ বললে ভুল হবে, কঠিনভাবে ফিরে আসতে বলেন।

মুহাম্মাদ চিঠিতে লিখেছিলেন,

“আপনি যদি সুলতান হন, দ্রুত বাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে জনগণকে রক্ষা করুন। আর যদি আমি সুলতান হয়ে থাকি, তবে আপনাকে আদেশ করছি রাজধানীতে ফিরে আসুন এবং জনগণকে রক্ষা করে শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হোন।”

ছেলের এমন কঠোরতা, রাজ্যের বিশৃঙ্খলা, ক্রুসেডারদের আক্রমণের সম্ভাবনা, সবমিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ টালামাটাল বুঝতে পেরে মুরাদ ক্ষমতায় ফিরলেন।

মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে ফের ক্রুসেডারদের দমন করে সালতানাতের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন।

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৪৫১। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ মৃত্যুবরণ করেন। উত্তরাধিকারবলে ১৯ বছর বয়সে মুহাম্মাদ ক্ষমতায় বসলেন আবারও।

কন্সটান্টিনোপল অভিযানের পূর্ব প্রস্তুতি

মুহাম্মাদ দ্বিতীয়বার সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসলেন। প্রথমবার ১২ বছর বয়সে, দ্বিতীয়বার ১৯ বছরে। সিংহাসনে বসেই সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা হাতে নিলেন তিনি।

শায়েখ আকা শামসুদ্দিন সেই বাল্যকাল থেকেই মুহাম্মাদকে কনস্টান্টিনোপল জয় করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। মুহাম্মাদের কাছেও শিক্ষাগুরু হিসেবে আকা শামসুদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। সে কারণেই হয়তো সুলতান হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর কন্সটান্টিনোপল জয় করাই যেন মুহাম্মাদের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ যে সময়টাতে সালতানাতের দায়িত্ব নেন, তখন ইউরোপের পরাশক্তিগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধে জড়িয়ে ছিল। ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড প্রায় ১০০ বছর ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি- এই দেশগুলোও নিজেদের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অবস্থাও ছিল একেবারে নাজেহাল, কনস্টান্টিনোপলই ছিল তাদের সর্বশেষ আশ্রয়।

মুহাম্মাদ যেমন দুঃসাহসিক ছিলেন, তেমনি বিচক্ষণ। বয়সে তরুণ হলেও রাজনৈতিক চাল তিনি ভালোই বুঝতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ মুহূর্তে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করলে নড়বড়ে বাইজেন্টাইনরা ঠিকঠাক প্রতিরোধ করে উঠতে পারবে না। ওদিকে আবার ইউরোপের অন্য দেশগুলোও নিজেদের যুদ্ধ ফেলে কন্সটান্টিনোপল রক্ষায় এগিয়ে আসবে না।

সুলতানের একগুঁয়ে স্বভাব, প্রধান পরামর্শক হালিল পাশার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কন্সটান্টিনোপল আক্রমণ করবেন বলেই মনস্থির করলেন।

কন্সটান্টিনোপল অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়ল সালতানাতে। অনেকেই স্বেচ্ছায় সুলতানের বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করল। এভাবে যোগ দেওয়ার একটি বিশেষ কারণ অবশ্য ছিল। তৎকালের মুসলিম বিশ্বে হযরত মোহাম্মদ (সা:) এর একটি হাদিস প্রচলিত ছিল। রাসূল (সা:) জীবদ্দশায় তার অনুসারীদের উদ্দেশে বলেছিলেন,

“মুসলিমরা একদা কন্সটান্টিনোপল বিজয় করবে। তাদের সেই বিজয়ী সেনাপতি কতই না সৌভাগ্যবান। সেই বিজয়ী সেনাদল কতই না বরকতময়।”।

(আহমদ আল-মুসনাদ ১৪:১৩১)

মুসলমানদের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সম্পর্কে এতটাই অগাধ বিশ্বাস ছিল যে সকলেই এই বিজয়ের অংশ হতে চাইল। অভিযানের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়, প্রথমবারের মতো সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ গড়ে তুললেন অটোমান নৌবাহিনী।

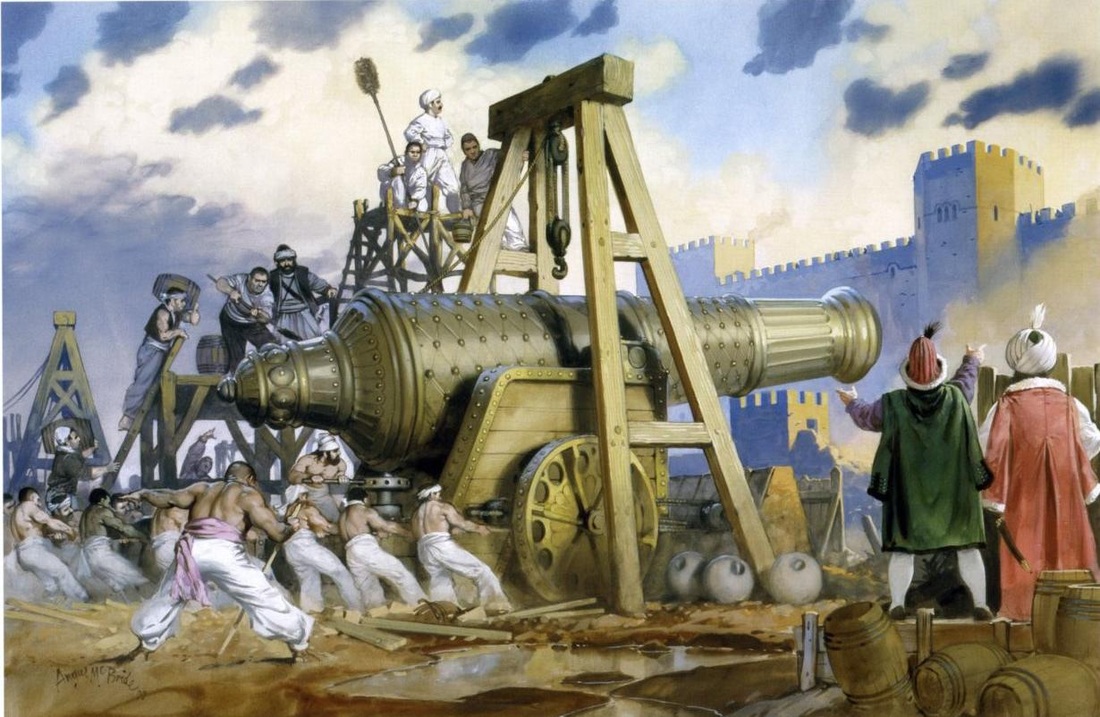

এমন সময় সুলতান হাতে পেলেন আরেক চমক, এ যেন ছিল মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। তৎকালে হাঙ্গেরির এক দক্ষ কামান প্রকৌশলী একটি বিশেষ কামানের নকশা নিয়ে হাজির হলেন সুলতানের কাছে, এই নকশাটি তৎকালীন বাইজেন্টাইন সম্রাট একাদশ কন্সট্যান্টাইনের কাছেও উপস্থাপন করেছিলেন তিনি। তবে এর জন্য প্রকৌশলী আর্বান মোটা অঙ্কের মূল্য দাবি করলে সম্রাট একরকম তাচ্ছিল্য করেই তাড়িয়ে দেন তাকে। এদিকে যেহেতু সুলতান মুহাম্মাদ নিজেও একজন কামান নকশাকার ছিলেন, তাই তিনি বুঝতে পারলেন, এই কামান যুদ্ধে কতটা কার্যকরী হতে পারে।

সুলতান আর্বানের সকল দাবি মেনে তাকে দিয়ে তৈরি করান বিখ্যাত কামান ‘ব্যাসিলিকা’। ব্যাসিলিকা এতটাই বৃহদাকার ছিল যে, এটি বহন করতে প্রয়োজন হতো ৩০ জোড়া ষাঁড় ও ৩০০ জন সৈনিকের। ব্যাসিলিকার কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল বৈকি, এ কামান থেকে একবার গোলা ছুঁড়লে তিন ঘণ্টার মধ্যে আরেকটি গোলা ছোঁড়া যেত না। তবে এটি ছিল কন্সটান্টিনোপল যুদ্ধে মোড় বদলের দেবার মতো অস্ত্র।

চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্বেই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যপথ বসফরাস প্রণালীর ইউরোপ-তীরে দুর্গ নির্মাণ করা হলো। এর আগেও সুলতান বায়োজিদ ইয়িলদিরিম একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বসফরাসের এশিয়া-তীরে, কন্সটান্টিনোপলকে বাণিজ্যিকভাবে অবরোধ করার জন্য। ফলে যুদ্ধের আগে দু’দিকের দুটি দুর্গ বসফরাসে অটোমানদের এক বিরাট আধিপত্য বিস্তার করে।

ওদিকে কন্সটান্টিনোপলও থেমে ছিল না। যদিও প্রথমদিকে সম্রাট একাদশ কন্সট্যান্টাইন অল্পবয়সী সুলতানকে এতটাও হুমকিস্বরূপ নেননি। কিন্তু মুহাম্মাদের একের পর এক পদক্ষেপ তাকে ভাবিয়ে তোলে। সম্রাট বুঝতে পারলেন, কন্সটান্টিনোপল এক বিরাট ঝড়ের মোকাবেলা করতে যাচ্ছে।

রোমান বাইজেন্টাইনরা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান, আবার ইউরোপের অন্য দেশগুলো ছিল ক্যাথলিক খ্রিস্টান। ক্যাথলিক আর অর্থোডক্স মতবাদের দ্বন্দ্বটাও ছিল বহু পুরোনো, ফলে কন্সটান্টিনোপলের সম্রাট অন্য দেশগুলোর কাছে সাহায্য চেয়েও পাচ্ছিলেন না। কিন্তু শেষে ব্যাপারটা যখন ধর্মযুদ্ধে পরিণত হয়, তখন অবশ্য ক্যাথলিক পোপ রাজি হন বাইজেন্টাইনদের সাহায্যের জন্য। তবে ইউরোপের অন্য দেশগুলো অভ্যন্তরীণ সমস্যায় থাকার ফলে তেমন সাহায্য তারা করতে পারেনি।

অনেকেই নিজ উদ্যোগে ২০০-৪০০ সৈন্য নিয়ে ক্রুসেড বাহিনীতে যোগ দেয় কন্সটান্টিনোপল রক্ষার জন্য। এদের মধ্যে জেনোয়া থেকে আসা জিওভানি জিউসটিনিয়ান ছিলেন অন্যতম। তিনি দেয়াল প্রতিরক্ষায় ছিলেন বেশ দক্ষ। ১৪৫৩ সালের জানুয়ারিতে জিউসটিনিয়ান সৈন্যসহ কন্সটান্টিনোপলে পৌঁছালে তাকে নিয়োগ করা হয় দেয়াল প্রতিরক্ষার প্রধান সেনাপতি হিসেবে। এছাড়াও ভেনিসের কিছু নাবিক, যারা তখন গোল্ডেন হর্নে অবস্থান করছিল, তারাও কন্সটান্টিনোপল রক্ষায় এগিয়ে আসে।

বাইজেন্টাইন নিজ বাহিনী, ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা অল্প সহায়তা ও শহরের সাধারণ যুবকদের নিয়ে তৈরি হয় কন্সটান্টিনোপলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ যখন প্রায় এক লক্ষের মতো সৈন্য নিয়ে কন্সটান্টিনোপল আক্রমণ করতে আসছিলেন, তখন বাইজান্টাইনদের সৈন্য সংখ্যা আট হাজার বা তার কিছু বেশি। এরকম পরিস্থিতিতে বাইজেন্টাইন সম্রাট কিছুটা বিচলিত হলেও ভেঙে পড়েননি। তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, অটোমান নৌবহর কখনোই গোল্ডেন হর্নের চেইন পার করে আসতে পারবে না এবং অটোমান সৈনিকেরাও ৪০ ফুট উঁচু থিওডোসিয়ান দেয়াল ভাঙতে পারবে না।

যুদ্ধ

১৪৫৩ সালের এপ্রিল মাস, বসন্তকাল। তবে বসন্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মেজাজে নেই কন্সটান্টিনোপলের কেউ। যুদ্ধের উত্তেজনা শহরের প্রতিটি মানুষকে স্পর্শ করেছে। নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে কন্সটান্টিনোপলকে রক্ষা করতে প্রস্তুত সম্রাট একাদশ কন্সট্যানটাইন।

২ এপ্রিল শহরের অদূরেই তাঁবু ফেললেন সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ। আক্রমণের পূর্বে বাইজেন্টাইনদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিতে চান তিনি। চিঠি পাঠানো হলো,

চিঠিতে সুলতান লিখেছেন,

“আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তোমরা যদি আমার কাছে শহর হস্তান্তর কর, তাহলে প্রতিটি প্রাণের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। একজন আদিবাসীকেও কোনোপ্রকার নির্যাতন করা হবে না। তোমাদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ যা যেখানে ছিল, সেখানেই থাকবে। কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করবে না। তোমাদের গির্জাসমূহ ও গির্জার পাদ্রিদের সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তোমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বাধা প্রদান করা হবে না।

এই ফরমান যদি তোমরা মেনে নাও, তবে তোমাকে দেওয়া হবে পেলোনিসের রাজত্ব ও একজন রাজার যথার্থ সম্মান।”

সম্রাট আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। থিওডোসিয়ান দেয়াল ও শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর কন্সট্যান্টাইনের অগাধ বিশ্বাস থাকায় যুদ্ধই শেষ পরিণতি হয়ে দাঁড়াল।

৬ এপ্রিল, সুলতানের সৈনিকেরা ঘিরে ফেলে পুরো শহর, সেই সাথে গোল্ডেন হর্নের প্রবেশপথে অবস্থান নেয় অটোমান নৌবহর।

বাইজেন্টাইনরাও প্রস্তুত, জিওভানি জিউসটিনিয়ানের নির্দেশনায় দেয়াল সুরক্ষিত করা হলো। কন্সট্যান্টাইন নিজেও অবস্থান নিলেন শহরের একপাশে। বাইজান্টাইন জাহাজগুলোও প্রস্তুত, যদি কোনোভাবে গোল্ডেন হর্নের চেইন অতিক্রম করে অটোমান নৌবাহিনী এসেই পড়ে, তবে তারা সেখান থেকে প্রতিরোধ করবে। যদিও গোল্ডেন হর্নের চেইন অতিক্রম করা ছিল নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব।

অবরোধ শুরু হলো, গর্জে উঠল ব্যাসিলিকা কামান। বিশালাকার একেকটা গোলা থিওডোসিয়ান দেয়াল কাঁপিয়ে দিতে লাগল। তবে এতে খুব একটা ক্ষতি হচ্ছিল না, কারণ ব্যাসিলিকা থেকে ছোঁড়া গড়ে চারটি গোলার দুটি গোলা লক্ষ্যভেদ করত, প্রত্যেকটি গোলা আবার একই জায়গাতে আঘাত করত না, একেকটা ফায়ার করার জন্য তিন ঘণ্টার সময় নিতে হতো। ফলে বাইজেন্টাইন প্রকৌশলীরা যথেষ্ট সময় পেত দেয়াল সারিয়ে তোলার জন্য।

১৮ এপ্রিল, চারটি গোলা একই জায়গায় আঘাত করাতে থিওডোসিয়ান দেয়ালে বড় একটি গর্ত তৈরি হয়। গর্তের কাছে থাকা একটি অটোমান সৈন্যদল দ্রুত ঢুকে পড়ে সেই গর্ত দিয়ে। কিন্তু তারা এটা জানত না যে, গর্তের ভেতর তৈরি ছিল গ্রিক ফায়ারের ফাঁদ। মুহূর্তেই গ্রিক ফায়ারের আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো সৈনিকদের গায়ে, ফলে পিছু হটতে হলো।

দুপুরে আবার গর্তের ভেতরকার সরু গলি দিয়ে অটোমানরা ঢুকতে চাইলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাইজেন্টাইনরা। সেদিন প্রায় ২,০০০ অটোমান সৈনিক প্রাণ হারালেও শহরে প্রবেশ করা হয়নি।

ওদিকে আবার গোল্ডেন হর্নে অবস্থান নেওয়া অটোমান নৌবহরও সফল হতে পারছিল না। জেনোয়া থেকে বাইজেন্টাইনদের সাহায্যে আসা কিছু জাহাজ অটোমান নৌবাহিনীকে টেক্কা দিয়ে শহরে পৌঁছে যায়। একদিকে অজেয় দেয়াল, অন্যদিকে নৌবাহিনীর ব্যর্থতা সুলতানকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তোলে। নতুন করে জাগান পাশাকে নৌ-প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২১ এপ্রিল, সুলতান অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু অটোমান জাহাজগুলো প্রতিরক্ষামূলক চেইনের জন্য গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করতে পারছিল না, তাই নির্দেশ দেওয়া হলো, জাহাজগুলোকে পাহাড়ের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়ার। হালিল পাশার চরম বিরোধিতার পরেও সুলতান নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

গাছের গুড়ির উপর মোষের চর্বির প্রলেপ দিয়ে রাতের অন্ধকারে ষাঁড় দিয়ে টেনে নেওয়া হলো জাহাজ। একরাতে প্রায় ৭০টি জাহাজ পাহাড়ি উপত্যকা পাড়ি দিয়ে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করলে যুদ্ধের মোড় বদলে যায়। কারণ, গোল্ডেন হর্নে বাইজেন্টাইন জাহাজের সংখ্যা ছিল অটোমানদের তুলনায় অর্ধেক।

একমাসেরও বেশি সময় চলে গেল, অথচ সফলতা তেমন নেই। গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করে সুবিধা হয়েছিল ঠিকই, তবে ব্যাসিলিকার গোলা তখনও থিওডোসিয়ান দেয়াল ভাঙতে পারেনি।

অটোমান প্রকৌশলীরা নতুন পরিকল্পনা করলেন। সুড়ঙ্গ খুঁড়ে শহরে ভেতর প্রবেশ করা হবে, শুরু হলো সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৬ মে নাগাদ বাইজেন্টাইনরা জেনে গেল পরিকল্পনার ব্যাপারে। ২১-২৩ মে পাল্টা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে অটোমানদের সুড়ঙ্গে গ্রিক ফায়ার দিয়ে আক্রমণ করা হলো। দুজন অটোমান অফিসারকেও আটক করা হয় ২৩ মে। অফিসারদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে অটোমানদের সবক’টা সুড়ঙ্গপথে আক্রমণ করলো বাইজেন্টাইনরা। ফলে এই পরিকল্পনাও পুরোপুরি ব্যর্থ হলো। এবার সুলতান নিজেও হতাশ হয়ে পড়লেন।

২৪ মে, সুলতানের দুই শায়েখ আহমদ কুরআনি ও আকা শামসুদ্দিন সুলতানের সাথে দেখা করতে আসলেন। সুলতান হতাশ হয়ে তাদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় আকা শামসুদ্দিন জানালেন, তিনি আইয়ুব (রা:)-কে স্বপ্ন দেখেছেন।

আইয়ুব (রা:) ছিলেন রাসূল (সা:)-এর পতাকাবাহক। উমাইয়া শাসনামলে মুসলিমরা যখন কন্সটান্টিনোপল আক্রমণ করে, তখন বয়সের ভারে নতজানু আইয়ুব (রা:) অংশ নেন সেই যুদ্ধে। যুদ্ধে মুসলিমরা পরাজিত হয়। আইয়ুব (রা:)-ও যুদ্ধ চলাকালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে শেষ ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কন্সটান্টিনোপলের যতটা সম্ভব কাছে যেন তাকে কবর দেওয়া হয়।

সুলতান তিনজন সঙ্গী নিয়ে সারারাত ধরে সেই কবর খুঁজলেন। ভোরবেলা খুঁজে পেলেন কবর। কাফন খোলা হলো। মুহাম্মাদ দেখতে পেলেন আইয়ুব (রা:)-এর হাতে একটা ছোট কাগজ বাঁধা। সেখানে লেখা-

“তোমরা যদি কোনোদিন কন্সটান্টিনোপল জয় করতে পারো, তাহলে শহরের এক টুকরো মাটি আমার হাতে এনে দিও।”

ক্যাম্পে ফিরে আসলেন মুহাম্মাদ। সৈনিকদের ডাকা হলো। প্রত্যেকেই ভয়ে ভয়ে হাজির হলো। মুহাম্মাদ জানালেন সব ঘটনা। তিনি সৈনিকদের উদ্দেশে বললেন,

“আমাদের সামনে আছে রোমানদের বানানো বিশাল দেয়াল, যা গত এক হাজার বছরে কেউ ভাঙতে পারেনি। কিন্তু আমাদের প্রিয় রাসূল (সা:) বলে গেছেন, তার উম্মতের এক অসাধারণ সেনাবাহিনী এই দেয়ালকে গুঁড়িয়ে দিয়ে কন্সটান্টিনোপল জয় করবে। আমার মনে হয়, আমাদের নবী (সা:) আমাদের কথাই বলে গেছেন। আমি মুহাম্মাদ বিন মুরাদ, আমার পুরো জীবন এই কন্সটান্টিনোপল জয়ের জন্য কুরবানি করে দিতে রাজি আছি। হয় আমি কন্সটান্টিনোপল জয় করব, নয়তো কন্সটান্টিনোপলের সামনেই আমার মরণ হবে।

নবীজির (সা) প্রিয় সাহাবি আবু আইয়ুব আল আনসারি (রা:) তার কবরের জন্য এ শহরের মাটি চেয়েছেন। আমি কি তার কবরে কন্সটান্টিনোপলের মাটি এনে দেব না?”

সেনাবাহিনী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জবাব দিল-

“সুলতানুম! আমরা জান দিয়ে হলেও মাটি এনে দেব।”

বলে রাখা ভালো, আইয়ুব আনসারী (রা:)-এর কবরে চিঠি আবিষ্কারের ঘটনাটি নিয়ে অনেক ইতিহাসবিদই সন্দেহ পোষণ করেন। তারা মনে করেন, শুধুমাত্র সৈনিকদের উজ্জীবিত করতেই সুলতান ঘটনাটি সাজান।

চিঠির ব্যাপারটি সাজানো হোক বা সত্য, তবে এ কথা ঠিক যে, পুরো বাহিনী নতুন করে উজ্জীবিত হয়েছিল।

২৯ মে ভোরের আলো ফুটতেই গর্জে উঠল ব্যাসিলিকা কামান, সাথে ছোট কামানগুলোও। পূর্বেও কামানের গোলা লেগেছিল এমন জায়গায় ব্যাসিলিকার আরো তিনটি গোলা আঘাত হানল। থিওডোসিয়ান দেয়ালে গর্ত তৈরি হলো। সেখান দিয়ে শত শত অটোমান সৈনিক ঢুকে পড়তে লাগল।

শুরু হলো প্রচণ্ড সংঘর্ষ। বাইজেন্টাইনরাও প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে হাসান উলুবাদি নামের একজন সিপাহি নেতা মই নিয়ে একাই উঠে পড়লেন দেয়ালের উপর। একের পর এক তীর এসে বিঁধল তার শরীরে, তবুও তিনি অবিচল হয়েই অগ্রসর হতে থাকলেন। তার এমন দুঃসাহস বাইজেন্টাইন সৈনিকদের মনেও আতঙ্ক তৈরি করল। কোনো বাধাই থামাতে পারল না তাকে। একের পর এক তীরে বিদ্ধ হয়েও বাইজেন্টাইন পতাকা ছুঁড়ে ফেলে উলুবাদি সেই জায়গায় অটোমান পতাকা স্থাপন করলেন। হাসান উলুবাদি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন পতাকা হাতেই, মৃত্যুর পরও প্রাণহীন হয়েও উঁচিয়ে রেখেছিলেন পতাকার খুঁটি।

দেয়ালের উপর পতাকা দেখে মনোবল বেড়ে যায় অটোমান সৈনিকদের। এমন সময় কমান্ডার জিউসটিনিয়ান নিহত হয়, এরপরই তার জেনোইস সৈনিকেরা পালাতে শুরু করে। বাইজেন্টাইন সম্রাটও বসে ছিলেন না সেদিন, রাজকীয় পোশাক ছেড়ে আমৃত্যু যুদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু বাইজেন্টাইন সৈনিকেরা বেশিক্ষণ টিকতে পারেনি, অল্পক্ষণের মাঝেই বানের পানির মতো অটোমান সৈনিকেরা শহরে প্রবেশ করে।

শহরে প্রবেশ করেই কিছু ক্ষুব্ধ সৈনিক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, যদিও সুলতানের নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু টানা ৫৩ ধরে একের পর এক সহযোদ্ধাদের হারিয়ে একেকজন সৈনিক তখন বেপরোয়া; এতটাই বেপরোয়া যে অল্প সময়ের জন্য সুলতান নিজেও কিছু সংখ্যক বেপরোয়া সৈনিককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি।

এমন সময় দুই রেজিমেন্ট সৈনিক মোতায়েন করেন সুলতান, যেন গির্জাগুলোতে আক্রমণ না করতে পারে ক্ষিপ্ত সৈনিকেরা।

বিনয়ের সাথে শহরে প্রবেশ করলেন সুলতান, ঘোড়া থেকে নেমেই সেজদা করলেন। তিনি কন্সটান্টিনোপলের নতুন নামকরণ করলেন ইসলামবুল (বর্তমান ইস্তানবুল), অর্থাৎ ইসলামের শহর। সুলতানের নামের সাথে যুক্ত হলো ‘ফাতিহ’ বা বিজয়ী। সেই থেকেই সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ পরিচিত হলেন মুহাম্মাদ আল ফাতিহ নামে।