সামরিক কাঠামোয় নেপোলিয়নিক যুদ্ধের প্রভাব

জেনার অপমানজনক পরাজয়ের পর প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীর ভূলুণ্ঠিত সম্মান উদ্ধার করতে ষষ্ঠ ও সপ্তম কোয়ালিশনের লড়াই বড় ভূমিকা রাখে। এ সময় প্রুশিয়া পেয়েছিল দক্ষ এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম জেনারেলদের-ব্লুশা, ইয়র্ক, ক্লেইস্ট, বুলো তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পূর্ববর্তী সময়ের থেকে কমান্ডের কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। এতদিন জেনারেল যা বলতেন তা-ই অক্ষরে অক্ষরে অধীনস্থ অফিসারদের পালন করতে হত, নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন হতে পারে, তাই অফিসারদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল যে পরিস্থিতির তাগিদে যদি জেনারেলদের আদেশ অপ্রতুল মনে হয়, তাহলে তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধি মোতাবেক নতুন নির্দেশ জারি করতে পারবে। ওয়াটারলুর যুদ্ধে জাইটান এই স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

প্রত্যেক প্রুশিয়ান জেনারেলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সুচারু করতে তাদের সাথে দক্ষ স্টাফ অফিসার জুড়ে দেয়া হত, যারা জেনারেলদের ছায়ার মতো অনুসরণ করত। ব্লুশার স্টাফ অফিসার ছিলেন গিনিয়াসেনইয়ো। তাদের জুড়ি মেলা ছিল অসম্ভব। যুদ্ধের পর ব্লুশাকে অক্সফোর্ড থেকে সম্মানজনক ডক্টরেট উপাধি দিলে তিনি মজার ছলে মন্তব্য করলেন, তাকে ডক্টর বানালে গিনিয়াসেনইয়োকে অন্তত ফার্মাসিস্ট উপাধি দেয়া দরকার। হ্যাঁ, সব জুড়ি হয়তো তাদের মতো ছিল না, তবে এই ব্যবস্থা প্রুশিয়ান সেনাদের অধিক সুসংহত করেছিল। তবে প্রুশিয়ান সেনাবাহিনী সেনাসংখ্যা আর প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন নিয়ে যতটা কাজ করেছিল, অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ নিয়ে তখন পর্যন্ত সেরকম মনোযোগ দেয়নি।

যুদ্ধের শেষদিকে পেশাদার অনেক সেনা মারা গেলে স্থানীয় মিলিশিয়াদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি থাকলেও সাহস আর অনুপ্রেরণা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। তবে এটাও সত্যি যে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সাফল্য যথাযথভাবে প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছিল। পেশাদার সেনাদলের সাথে তাদের সমন্বয় এবং মিলিশিয়াদের প্রয়োজনীয় মালামালের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রেও প্রচুর সমস্যা হয়। আবার মিলিশিয়াতে যোগদানের ক্ষেত্রেও জনগণের মধ্যে মতবিভেদ ছিল। সিলিসিয়া এবং পশ্চিম প্রুশিয়ার অনেকেই সীমান্ত পার হয়ে চলে গিয়েছিল কেবল সেনাদায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে। মিথ্যা অজুহাতে অনেক নাগরিকই সামরিক কর্তব্য পালনের ডাক উপেক্ষা করে। স্বেচ্ছাসেবী সেনাদলে যারা নাম লেখায় তাদের শতকরা ১২ ভাগই ছিল ছাত্র অথবা শিক্ষিত লোক। জনসংখ্যার মাত্র ২ ভাগ হলেও সংখ্যা অনুপাতে স্বেচ্ছাসেবীদের মাঝে তারা ছিল অনেক বেশি।

অন্যদিকে কৃষকরা প্রুশিয়ার তিন-চতুর্থাংশ হলেও তাদের অবদান ছিল মাত্র শতকরা ১৮ ভাগ। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন মূলত শহুরে লোকেরাই রাজার ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এদের অনেকেই ছিল ইহুদি, যারা সবেমাত্র নাগরিক সুবিধা অর্জন করেছে। তারা নিজেদের দেশপ্রেম প্রমাণে উদগ্রিব ছিল।

যুদ্ধের জন্য অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রেও জনগণের দান বড় ভূমিকা রাখে। তৎকালীন প্রুশিয়ান মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ছয় মিলিয়ন অর্থ এভাবে এসেছিল। ইহুদিরা এখানেও আলাদাভাবে প্রচুর অর্থ যোগান দেয়। প্রুশিয়ার সেনা কার্যক্রমে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিল মহিলাদের অংশগ্রহণ। যুদ্ধের জন্য মালামাল সংগ্রহে সহায়তা করতে রাজপরিবারের বারোজন মহিলা সদস্য ১৮১৩ সালের মার্চে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে একটি মহিলা সংগঠন স্থাপন করে। প্রুশিয়ান নারীরা সারা দেশ জুড়ে এমন অনেক সংগঠন গড়ে তোলে, যেখানে ইহুদি নারীদের প্রচুর অংশগ্রহণ ছিল। র্যাহেল লেভিন নামে নামকরা একজন ইহুদি লেখিকা তার সম্পদশালী বান্ধবীদের সাথে নিয়ে প্রুশিয়ান বাহিনীর জন্য ফান্ড সংগ্রহে নানা আয়োজন করেন। ১৮১৩ সালে প্রাগে আহত প্রুশিয়ানদের সেবার জন্য একটি মেডিক্যাল মিশন প্রতিষ্ঠায় লেভিন মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন।

যেসব নারী যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন তাদের জন্য ১৮১৪ সালের ৩রা আগস্ট প্রবর্তিত হয় অর্ডার অফ লুইস নামে একটি সম্মাননা, যার অনুপ্রেরণা ছিলেন রানী লুইসা। প্রুশিয়ান যেকোনো নারী এই সম্মানের অধিকারি হতে পারতেন, তার ধর্ম, বর্ণ বা সামাজিক শ্রেণী কোনো বিষয় ছিল না। এর প্রমাণ হলো অ্যামেলিয়া বেয়ার নামে এক ইহুদি মহিলা এই পদক পান। এমনকি ফ্রেডেরিক উইলিয়াম বেয়ারের ধর্মীয় অনুভূতিতে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্য ক্রসের আকৃতির এই পদক তার জন্য বিশেষভাবে পরিমার্জনা করেন।

একই বছরের মার্চের ১০ তারিখ সৈন্যদের বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রথমবারের মতো ফ্রেডেরিক উইলিয়াম চালু করেন আয়রন ক্রস পদক। তার উপদেষ্টারা বলেছিলেন, কেবল উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের জন্য এই সম্মাননা দিতে। কিন্তু ফ্রেডেরিক শোনেননি। ফলে আয়রন ক্রস ছিল প্রথম প্রুশিয়ান সেনাপদক যা সাধারণ সৈন্য থেকে ফিল্ড মার্শাল পর্যন্ত যে কেউ অর্জন করতে পারত।

জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ

ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই প্রুশিয়ান অভিজাতদের চোখে ছিল রাজকীয় বিজয়। অন্যদিকে প্রুশিয়ার জনগণের কাছে এ ছিল ফরাসি পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধ, যেখানে সাধারণ জনতা অকাতরে প্রাণ দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে। ধীরে ধীরে তৈরি হয় বিভাজন, যেখানে রাজ সমর্থক বা রয়্যালিস্টদের রক্ষণশীলতার বিপরীতে প্রতিনিধিত্বশীল একটি শাসনব্যবস্থা প্রত্যাশী লোকজন একত্রিত হচ্ছিল। ছাত্র-শিক্ষক মিলিয়ে উদারপন্থী বা লিবারেল এই দলটি মূলত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত। ফ্রেডেরিক উইলিয়াম যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আরো ব্যাপক আকারে নাগরিক অধিকার প্রবর্তন এবং ক্ষমতায় সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়া আর অস্ট্রিয়া তাদের সীমান্তের কাছে নতুন করে এমন কোনো পরিবর্তন দেখতে রাজি ছিল না যা রাজতন্ত্রকে হুমকিতে ফেলতে পারে। ফলে ফ্রেডেরিক উইলিয়াম যুদ্ধের পর তার অঙ্গীকার থেকে সরে আসতে বাধ্য হন।

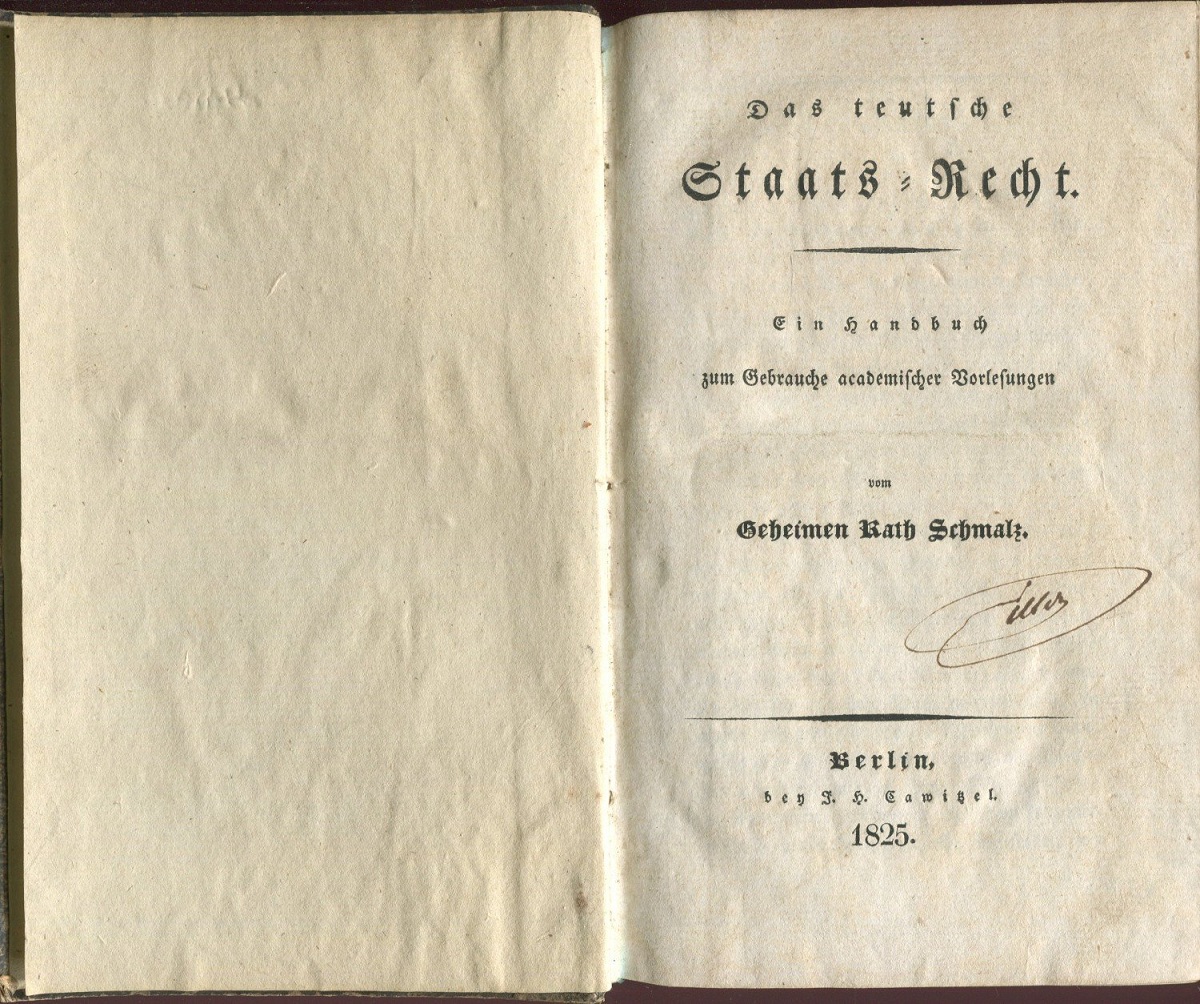

১৮১৭ সালের ১৮ অক্টোবর ব্যাটল অফ লাইপজিগের চতুর্থ বর্ষপূর্তিতে প্রুশিয়ার এগারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা জমায়েত হলো থুরিঙ্গিয়ার উর্টবার্গ দুর্গের সামনে। এদের অনেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী, যাদের অনেকে ছিল আবার বিশেষ রেঞ্জার দলের সদস্য (Volunteer Rangers/freiwillige Jäger)। দেশপ্রেমের গান গাইতে গাইতে তারা অনেক লেখকের বইপুস্তক পুড়িয়ে দেয়, যাদের ছাত্ররা চিহ্নিত করেছিল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বলে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্মাইজ (Anton Heinrich Schmalz), যিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। যুদ্ধের শেষদিকে প্রকাশিত একটি পুস্তকে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের নাম লেখানোর পেছনে দেশাত্মবোধক চেতনার থেকে অনাদিকাল থেকে চলে আসা রাজকীয় আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন। একে লিবারেল মতাদর্শের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ আক্রমণ হিসেবে দেখেছিল ছাত্ররা।

প্রুশিয়ার এক বড় অংশ ফরাসিদের বিরুদ্ধে লড়াইকে মনে করত দুঃশাসনের বিপক্ষে জনতার জাগরণ। এই ধারণা শুধু ছাত্রদের মধ্যে ছিল বললে ভুল হবে, সামরিক বাহিনীর অনেকেই এই মত সমর্থন করত। ১৮১৬ সালের জানুয়ারিতে বার্লিনের ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ইংল্যান্ডে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর সকল শাখাতে লিবারেল চিন্তাচেতনা সম্পন্ন অফিসারদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে কিন্তু লিবারেলদের প্রশ্রয় দেয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। বরং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে স্বেচ্ছাসেবীদের অবদান অনেকটা খাটো করে ফেলা হয়। তাদের জন্য সরকারি কোনো স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয়নি। শিঙ্কেল (Karl Friedrich Schinkel), তৎকালীন প্রুশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি, সরকারি খরচে বার্লিনে সামরিক বাহিনীর নিহত যোদ্ধাদের সম্মানে একটি বিরাট সৌধ নির্মাণ করেন, যার আশেপাশে বারটি ভাস্কর্যের মাধ্যমে প্রুশিয়ান এবং রাশিয়ান জেনারেল ও রাজপরিবারের সদস্যদের ফুটিয়ে তোলা হয়। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রুশিয়ান হতাহতদের স্মরণে ফলক লাগানো হয় যেখানে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে রাজা এবং পিতৃভূমির পক্ষ থেকে তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার কথা বলা ছিল। কিন্তু যে অগণিত মিলিশিয়া মারা গিয়েছিল, তাদের জন্য প্রকাশ্যে কোনো কিছু ছিল না।

তবে জনতা কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীদের অবদান ভুলে যায়নি। প্রায় প্রতিটি প্রুশিয়ান শহরে মাসিক বা বার্ষিক অনুষ্ঠান হতো তাদের সম্মানে। তাদের বৈষয়িক সাহায্যের জন্য গড়ে উঠেছিল বহু সংগঠন। স্বাধীনতার লড়াইয়ে অংশ নেয়া একজন মিলিশিয়া মারা গেলে তার দাফনের খরচ দেয়া হতো সংগঠন থেকে। কবরস্থানে তার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করা হত তার অবদান সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করার মাধ্যমে। এসব যুদ্ধফেরত বীরদের জন্য জ্যান (Friedrich Ludwig Jahn) এবং তার শরীরচর্চা দল প্রচুর কাজ করেন। জ্যানের এই দল নিজেরাও যুদ্ধের সময় স্বেচ্ছাসেবীদের কাতারে নাম লিখিয়েছিল। যুদ্ধের পর জ্যান পুরো জার্মানিতেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাদের সংগঠনের পক্ষ থেকেও নানা অনুষ্ঠান পালন করা হত, বিশেষ করে লাইপজিগ যুদ্ধের উদযাপন করা হয় নিয়মিতই। শুধু তা-ই নয়, তারা প্রায়ই বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে সেখানে আয়োজনের মাধ্যমে নিহত প্রুশিয়ান বীরদের স্মরণ করতেন।

প্রুশিয়ান এবং জার্মান জাতীয়তাবাদ

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ বলে দাবি করে গড়ে ওঠে একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এদের মূল কথাই ছিল একীভূত একটি জার্মানি সময়ের দাবি। এই দলে বহু ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষিত মানুষ যোগ দেয়। তারা চাইছিল একীভূত জার্মান রাষ্ট্র হবে গণতন্ত্রভিত্তিক। স্বাভাবিকভাবেই জার্মানির সমস্ত রাষ্ট্রের রাজা এবং রক্ষণশীল অভিজাতবর্গ তাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে। ফ্রেডেরিক উইলিয়াম পরিবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন, কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের প্রস্তাবিত আমূল পরিবর্তন হজম করা তার পক্ষেও ছিল কঠিন। তার উপদেষ্টাদের মধ্যেও বিভেদ ছিল। হার্ডেনবার্গ আর জেনারেল ইয়র্ক ছিলেন প্রুশিয়ার প্রতি নিবেদিত, অন্যদিকে বয়েন, গ্রলম্যান, স্টেইনের মতো ব্যক্তিত্বরা একীভূত জার্মানির পক্ষপাতি, সেখানে প্রুশিয়ার অবস্থান কী হবে সেটা তাদের বিবেচ্য ছিল না। তবে প্রথমদিকে জার্মান জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও খুব দ্রুত প্রুশিয়ার নীতিনির্ধারকেরা বুঝে গেলেন নিজেদের স্বার্থে কীভাবে এই আন্দোলনকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তারা জার্মান একত্রীকরণের পক্ষে জোরেশোরে আওয়াজ তুললেন, যেখানে প্রুশিয়ার রাজাকে তারা জার্মান সম্রাট বানাতে চান।

জাতীয়তাবাদী এবং রক্ষণশীলদের সংঘাত

প্রুশিয়ার ম্যানহেইম শহরে বাস করতেন এক বিখ্যাত নাট্যকার, কটজেব্যু (August von Kotzebue)। তার লেখা নাটকে নারী চরিত্রের প্রাধান্য থাকত। উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কাছে এসব নাটক ছিল তরুণ প্রজন্মকে ভুল পথে টেনে নেয়ার চেষ্টা। কটজেব্যু নিজেও নানাভাবে এই গোষ্ঠীর সমালোচনা করতেন। ১৮১৯ সালের ২৩ মার্চ কার্ল স্যান্ড নামে এক ধর্মতত্ত্বের ছাত্র তার দরজায় এসে হাজির হয়। কটজেব্যুর বাসায় তখন বেশ কয়েকজন অতিথি ছিলেন, তাদের সামনেই কথা বলতে বলতে হঠাৎ করেই স্যান্ড চিৎকার করতে থাকে। কটজেব্যুকে পিতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দোষে অভিযুক্ত করে উপর্যুপুরি ছুরিকাঘাতে নাট্যকারকে রক্তাক্ত করে ফেলে। কটজেব্যু মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই স্যান্ড নিজেকে আরেকটি ছুরি দিয়ে আঘাত করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়, তবে সে ব্যর্থ হলো।

স্যান্ড ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সদস্য। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে সে রাতারাতি তাদের বীর পরিণত হয়। বহু মানুষ তার সমর্থক হয়ে ওঠে। জেলখানাতেও অন্য কয়েদিদের কাছ থেকে স্যান্ড আলাদা সম্মান পায়। ২০ মে শিরশ্ছেদের মাধ্যমে তার প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের স্থানে যাবার পথের দুই পাশে শয়ে শয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে তাকে সম্বর্ধনা দিচ্ছিল। ফলে সরকারের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। তারা অনুধাবন করলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এখনই রাশ না টানলে দেরি হয়ে যাবে।

ডি উইট নামে বার্লিনের এক অধ্যাপক স্যান্ডের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর তার মায়ের কাছে লেখা চিঠিতে স্যান্ডের প্রশংসা করেন। চিঠির এক কপি গিয়ে পড়ে বার্লিনের পুলিশ প্রধান, প্রিন্স উইটগেন্সটেইনের হাতে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাকে বরখাস্ত করে। ডি উইটের ঘটনা ছিল শুরু মাত্র। রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা খাটিয়ে ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ করল। জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বহু মানুষকে গ্রেফতার করা হয়, যা সারা জার্মানিতেই ঘটতে থাকে। অস্ট্রিয়ান মন্ত্রী মেটেরনিখ কার্লসব্যাড ডিক্রির (Carlsbad Decrees) খসড়া করেন, যা জার্মান কনফেডারেশন সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখ ফ্রাঙ্কফুর্টের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেয়। এর দ্বারা মত প্রকাশের স্বাধীনতায় কড়াকড়ি আরোপিত হয় এবং পুলিশি নজরদারির পরিধি বাড়ান হলো।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক আর্নডট একদিন ভোরবেলায় গ্রেফতার হন। এ সময় ছাত্র পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ১৮২০ সালের নভেম্বরে আর্নডটকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। ১৮১৯ সালে শরীরচর্চা বিশারদ জ্যানও আটক হন এবং তার সংগঠন ভেঙে দেয়া হয়। তার অন্যতম অনুসারী ছিলেন সামরিক অফিসার প্লিভা। ১৮১৭ সালে উর্টবার্গ দুর্গের সমাবেশে প্লিভা উপস্থিত ছিলেন। কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাকে আটক করেছিলেন, এরপর তাকে সিলিসিয়ার গ্যারিসনে দায়িত্ব দিয়ে বার্লিন থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

জাতীয়তাবাদী শক্তিকে কেটেছেটে ফেলতে এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রুশিয়ান রয়্যালিস্টরা। তাদের একটি ছোট দল ফ্রেডেরিক উইলিয়ামের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদের একজন রাজার উপদেষ্টা ধর্মযাজক অ্যানসিলন। ফরাসি বিপ্লবের উদাহরণ টেনে তিনি প্রতিনিধিত্বশীল সরকারব্যবস্থার বিপক্ষে সবসময়েই সোচ্চার ছিলেন। আরেকজন ছিলেন কাউন্টেস ভস, পুলিশ প্রধান উইটগেন্সটেইন তার বন্ধু। ভস, অ্যানসিলন আর উইটগেন্সটেইন মিলে শক্তিশালী একটি রক্ষণশীল সংঘ তৈরি করেছিলেন, যারা প্রুশিয়া রাজার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হন।

রাজা সচেতনভাবেই তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ দিচ্ছিলেন, কারণ চ্যান্সেলর হার্ডেনবার্গ তখন অমিত ক্ষমতাশালী। তার বিরুদ্ধে ভারসাম্য বজায় রাখতে রাজার প্রয়োজন ছিল সমানভাবে শক্তিশালী কারো।রক্ষণশীলেরা ফ্রেডেরিক এবং অস্ট্রিয়ান মেটেরনিখের মধ্যেও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন। নিজেদের প্রভাব কাজে লাগিয়ে প্রশাসন থেকে উদারপন্থীদের দূর করার নামে এরা শত্রুদের সরিয়ে দিতে থাকেন। এদের একজন ছিলেন বার্লিনের প্রাক্তন পুলিশ প্রধান গ্রুনার, গিনিয়াসেনইয়ো, ব্যারন স্টেইনের বন্ধু সম-লাউবাখ আর প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট ইউলিচ-ক্লিভ-বার্গ।

১৮১৯ সালের অক্টোবরে কার্লসব্যাড ডিক্রি নিয়ে আলোচনার সময় সংস্কারপন্থী মন্ত্রী হাম্বোল্ডট এর সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন এর মাধ্যমে অস্ট্রিয়ান প্রভাবান্বিত জার্মান কনফেডারেশন প্রুশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ পাবে। তবে বিচারমন্ত্রী ফ্রিড্রিখ ভন বেইম এবং যুদ্ধমন্ত্রী বয়েনের সমর্থন সত্ত্বেও তার বিরোধিতা ডিক্রি পাসে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা রয়্যালিস্ট গোষ্ঠীর নজর এড়াল না। ৩১ ডিসেম্বর হাম্বোল্ডট আর বেইমকে পদচ্যুত করা হলো। কিছুদিন পর বয়েনেরও একই পরিণতি হয়।রক্ষণশীলদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে অনেক সংস্কারপন্থী সেনা অফিসারও পদত্যাগ করেন।

রক্ষণশীলদের সাময়িক বিজয়

প্রুশিয়ার রাজতন্ত্রের প্রতি হার্ডেনবার্গের আনুগত্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। তিনি নিজেও কিছুটা রক্ষণশীল ঘরানার রাজনীতিবিদই ছিলেন। তবে ভস, অ্যানসিলন আর উইগটেন্সটেইনের মতো নন। সামাজিক পালাবদলের হাওয়া তিনি বুঝেছিলেন। রাজাকে তিনি প্রভাবিত করবার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন জাতীয়ভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংসদ বা ডায়েট গঠন করতে। নিজের ক্ষমতা খর্ব হবে বিধায় ফ্রেডেরিক স্বাভাবিকভাবেই খুব রাজি ছিলেন না এই প্রস্তাবে। এদিকে রাজা জনগণকে কথা দিয়েছিলেন প্রুশিয়ার একটি লিখিত সংবিধানের ব্যাপারে। যদিও ইউরোপিয়ান রাজাদের চাপে পড়ে আর এ নিয়ে তিনি উচ্চবাচ্চ্য করেননি, কিন্তু জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলো একে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

এই পরিস্থিতিতে মেটেরনিখ উইগটেন্সটেইনের সাথে ১৮১৯ সালের নভেম্বরের এক আলাপচারিতায় পরামর্শ দেন প্রাদেশিক ডায়েট গঠন পর্যন্ত ছাড় দেয়ার। ফ্রেডেরিক উইলিয়াম এবার নতুন ফন্দি করলেন। হার্ডেনবার্গ বিরোধিতা করতে পারেন ভেবে ১৮২০ সালের শেষে তাকে একটি কূটনৈতিক মিশনে পাঠানো হলো। সেই ফাঁকে ২০ ডিসেম্বর রাজার গঠিত মূলত রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের কমিটি সংবিধান বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়, যদিও তা কার্যকর করা হয় ১৮২২ সালে হার্ডেনবার্গের মৃত্যুর পরে। পরের বছর জুনের ৫ তারিখ প্রণীত আইনে পরিস্কার করে দেয়া হয় এই মুহূর্তে প্রুশিয়াতে কোনো লিখিত সংবিধান ও জাতীয় ডায়েট থাকবে না। তবে প্রাদেশিক ডায়েটের অনুমতি দেয়া হলো যেখানে অভিজাত, সাধারণ মানুষ এবং প্রদেশের প্রতিটি শহরের প্রতিনিধি থাকবে।

অভিজাতবর্গ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের ক্ষমতা ছিল যেকোনো সিদ্ধান্তে ভেটো প্রদান করার। সত্যিকার অর্থে প্রাদেশিক ডায়েটের হাতে তেমন কোনো ক্ষমতাই ছিল না। তাদের সভাও হতো তিন বছরে একবার, এবং সেই সভার বিষয়বস্তু ছিল গোপন। বাভারিয়া, ব্যাডেন আর ভুর্তেমবার্গের মতো কার্যকরী সংসদীয় ব্যবস্থা তখন অবধি প্রুশিয়াতে ছিল না।