“রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,

ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।

পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি,

মূর্তি ভাবে আমি দেব—হাসে অন্তর্যামী।”

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই পঙক্তিগুলোর সাথে কে না পরিচিত? বিশ্বকবি যে রথযাত্রার কথা কবিতায় লিখেছেন, সে রথযাত্রার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসে আছে কল্পকাহিনী আর পুরাণের মিশেল, আছে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আর আচার-প্রথার বর্ণনা। সেসব ইতিহাস আর প্রথাসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা নিয়ে এই আয়োজন। ‘রথ’ শব্দের আভিধানিক অর্থ অক্ষ, যুদ্ধযান বা কোনোপ্রকার যানবাহন অথবা চাকাযুক্ত ঘোড়ায় টানা হালকা যাত্রীবাহী গাড়ি। এই গাড়িতে দুটি বা চারটি চাকা থাকতে পারে। সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়িকে রথ বলা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে রথের ব্যবহার দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেনানায়করা রথে চড়ে নিজেরা যুদ্ধ করেছেন এবং সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করেছেন।

তবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে রথ শব্দের অর্থ কিন্তু ভিন্ন। গুরুত্ব এবং শ্রদ্ধার দিক থেকেও বেশ উপরে। তাদের কাছে রথ একটি কাঠের তৈরি যান, যাতে চড়ে স্বয়ং ভগবান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করেন। ভগবানের এই রথারোহণই ‘রথ যাত্রা’ নামে পরিচিত। এই পবিত্র উৎসবটি প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট সময়ে উদযাপিত হয়ে থাকে। রথের নানা কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, যেগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের নাম। প্রথমেই জানিয়ে রাখি জগন্নাথ এবং বিষ্ণু, শ্রী কৃষ্ণেরই দুই রূপ। বলরাম বা বলভদ্র, শ্রী কৃষ্ণ বা জগন্নাথ এবং সুভদ্রাদেবী এই তিনজন একে অপরের ভাইবোন। পুরাণে এমনটা বর্ণিত যে, তাদের তিন ভাইবোনের ঘনিষ্ঠ এবং স্নেহপরায়ণ সম্পর্কের জন্যই তাঁরা পূজনীয়। রথযাত্রাও তাদেরকে কেন্দ্র করেই। এবার তাহলে ভগবানের নতুন রূপের আবির্ভাব, ইতিহাস, লোকবিশ্বাস সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক৷

জগন্নাথের আবির্ভাব

পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে, মালবরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন৷ তিনি গড়ে তুলেছিলেন একটি মন্দির, নাম শ্রীক্ষেত্র (যা এখন জগন্নাথধাম হিসেবে পরিচিত)। কিন্তু মন্দিরে কোনো বিগ্রহ ছিল না। একদিন রাজসভায় কেউ একজন বললেন নীলমাধবের কথা। নীলমাধব নাকি বিষ্ণুর এক রূপ। তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে? জানা নেই কারো। তাই আয়োজন করে নীলমাধবকে খুঁজতে লোকজন পাঠালেন রাজা৷ কিন্তু নীলমাধব কি অত সহজে দেখা দেয়? কেউ তাকে খুঁজে পেল না৷ সকলেই যখন হতাশ হয়ে ফিলে এলো, তখন দেখা গেল না কেবল বিদ্যাপতিকে। জঙ্গলে পথ হারালেন তিনি। এরপর গল্পে প্রেমের ছোঁয়া লাগলো। হারিয়ে যাওয়া বিদ্যাপতিকে জঙ্গলে উদ্ধার করলেন শবররাজ বিশ্ববসুর কন্যা ললিতা। সেই সূত্রে তাদের মাঝে ভাব জমে ওঠে, ধীরে ধীরে তা প্রেমে পরিণত হয়। কিছুকাল প্রেম, এরপর বিয়ে করে জঙ্গলে দিব্যি সংসার করতে লাগলেন নবদম্পতি ললিতা আর বিদ্যাপতি। এদিকে বিদ্যাপতি লক্ষ্য করলেন, রোজই তার শ্বশুরমশাই স্নান সেরে কোথাও যান। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, জঙ্গলের গহীনে নীল পর্বতে নীলমাধবের মূর্তি রয়েছে। বিশ্ববসু সেখানেই রোজ নীলমাধবের পূজা দিতে যান। নীলমাধবের কথা জানতে পেরে খুশিতে আটখানা হলেন বিদ্যাপতি। তার হারিয়ে যাওয়া যেন সার্থক হলো! জানা মাত্রই বিশ্ববসুর কাছে অনুরোধ করলেন নীলমাধবের দর্শনের জন্য। প্রথমে নারাজ হলেও নাছোড়বান্দা জামাইয়ের অনুরোধ শেষতক মেনে নিতে হলো বিশ্ববসুকে। নীলমাধবের দর্শন পেয়ে তৎক্ষণাৎ ভক্তি ভরে পূজা করলেন বিদ্যাপতি। আর তখনই আকাশ থেকে দৈববাণী ভেসে এলো,

‘‘এতদিন আমি দীন-দুঃখীর পূজো নিয়েছি, এবার আমি মহা-উপাচারে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পূজো নিতে চাই।’’

নীলমাধব যখন স্বয়ং রাজা ইন্দ্রদুম্ন্যের পূজো নিতে চান, তখন কি আর দেরি করা যায়? চটজলদি খবর পাঠানো হলো রাজা ইন্দ্র্যদ্যুম্নের কাছে। রাজা বিস্ময়ে মহানন্দে সব ব্যবস্থা করে হাজির হলেন জঙ্গলের মাঝে নীলমাধবকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু জঙ্গলে পৌঁছনো মাত্রই আর কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না নীলমাধবের। তখন আবার দৈববাণী শোনা গেলো,

“সমুদ্রের জলে ভেসে আসবে যে কাঠ সেই কাষ্ঠখণ্ড থেকেই তৈরি হবে বিগ্রহ” (অর্থাৎ নীলমাধবের বিগ্রহ)।

সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎই একদিন সমুদ্রের জলে কাঠ ভেসে এলো। মহাসমারোহে শুরু হলো বিগ্রহ তৈরির কাজ। কিন্তু কীভাবে তৈরি হবে? ভেসে আসা কাঠ এমনই শক্ত যে মূর্তি গড়া তো দূরে থাক, কেউ হাতুড়িই বসাতে পারল না কাঠে; উল্টো হাতুড়িরই যায় যায় অবস্থা! তাহলে মূর্তি গড়বে কে? মহারাজ আবারও পড়লেন বিপদে৷ ইন্দ্রদ্যুম্নের সেই অসহায় অবস্থা দেখে বুঝি এবার দুঃখ হলো ভগবানের। শিল্পীর রূপ ধরে স্বয়ং জগন্নাথ এসে দাঁড়ালেন রাজপ্রাসাদের দরজায়৷ বললেন, তিনিই গড়বেন ভগবানের বিগ্রহ। তবে তার একটি শর্ত আছে৷ শর্তটি এমন যে তিন সপ্তাহ বা ২১ দিনের পূর্বে কেউ তাঁর কাষ্ঠমূর্তি নির্মাণ দেখতে পারবে না। অতঃপর শর্তানুযায়ী কাজ আরম্ভ করলেন দারুশিল্পী। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্নের রানী গুণ্ডিচার তর সইলো না। একদিন ভেতর থেকে কোনো আওয়াজ না পেয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন এবং দেখলেন, কারিগর উধাও! সাথে তিনটি অর্ধসমাপ্ত মূর্তি দেখে তো রীতিমতো ভিরমি খেলেন তিনি! গোল গোল চোখ, গাত্র বর্ণসহ অসমাপ্ত মূর্তির না আছে হাত, না আছে পা। এ অবস্থা দেখে অনুশোচনায় আর দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়লেন রাজা-রানী দুজনেই৷ ভাবলেন, শর্ত খণ্ডনের ফলেই বুঝি এত বড় শাস্তি পেলেন তারা। তবে তাদের এই অনুশোচনা পর্ব দীর্ঘায়িত হতে দেননি ভগবান। স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে জগন্নাথ জানিয়ে দিলেন, “এমনটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল৷ আমি এই রূপেই পূজিত হতে চাই”। এরপর থেকে এভাবেই ভক্তদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন জগন্নাথদেব৷

এ গেলো একটি জনশ্রুতি। অন্যদিকে, এর কাছাকাছি আরেকটি মিথও প্রচলিত আছে জগন্নাথদেবকে ঘিরে। লোকমুখে শোনা যায়, শ্রী কৃষ্ণ তাঁর ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে পুরীর সমুদ্রতটে ভেসে আসা একটি কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে তাঁর মূর্তি নির্মাণের আদেশ দেন।

মূর্তি নির্মাণের জন্য রাজা যখন একজন উপযুক্ত কাষ্ঠশিল্পীর সন্ধান করছেন, ঠিক তখন এক রহস্যময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাষ্ঠশিল্পী তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি রাজার কাছে মূর্তি নির্মাণের জন্য কয়েকদিন সময় চেয়ে নেন এবং জানিয়ে দেন, নির্মাণকালে কেউ যেন তাঁর কাজে বাধা না দেন। দরজার আড়ালে কাষ্ঠমূর্তি নির্মাণ শুরু হয়। রাজা-রানীসহ সকলেই নির্মাণকাজের ব্যাপারে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। প্রতিদিন তাঁরা বন্ধ দরজার কাছে যেতেন ভেতর থেকে খোদাইয়ের আওয়াজ শুনতে। কিছুদিন বাদে রাজা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। অত্যুৎসাহী রানী কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। তখন তারা দেখেন মূর্তি অর্ধসমাপ্ত এবং কাষ্ঠশিল্পী অন্তর্ধিত। এই রহস্যময় কাষ্ঠশিল্পী ছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। মূর্তির হস্তপদ নির্মিত হয়নি বলে রাজা মুষড়ে পড়লেন, কাজে বাধাদানের জন্য অনুতাপ করতে থাকলেন। তখন দেবর্ষি নারদ রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এই অর্ধসমাপ্ত মূর্তিই পরমেশ্বরের এক স্বীকৃত স্বরূপ। তিনি এমন রূপই চেয়েছিলেন। এভাবেই জগন্নাথ দেবের আবির্ভাব ঘটে।

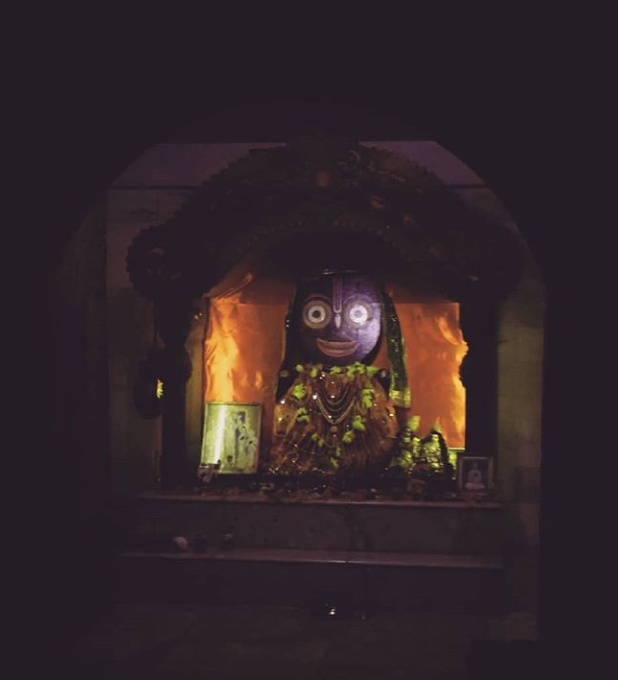

জগন্নাথদেব

জগন্নাথদেবের মূর্তির রূপ নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন আছে। কেন হস্তপদবিহীন দেহ তাঁর, কেন এমন অদ্ভুত তাঁর অবতার? এই প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবতার কিছু বিশ্লেষণ দেখা যায়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, “না আত্মানং রথিনংবিদ্ধি শরীরং রথমেবতু”। অর্থাৎ, এই দেহই রথ আর আত্মা দেহরূপ রথের রথী। ঈশ্বর থাকেন অন্তরে। তার কোনো রূপ নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজী। বেদ বলছে, “অবাঙমানসগোচর”। অর্থাৎ, মানুষ বাক্য এবং মনের অতীত। মানুষ তাই তাকে মানবভাবে সাজায়। এ বিষয়ে কৃষ্ণ যজুর্বেদিয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

‘‘অপাণিপাদো জাবানো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্নঃ ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা

তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্’’ ।।

অর্থাৎ, তার লৌকিক হস্ত নাই, অথচ তিনি সকল দ্রব্য গ্রহণ করেন। তার পদ নাই, অথচ সর্বত্রই চলেন। তার চোখ নাই, অথচ সবই দেখেন। কান নাই, কিন্তু সবই শোনেন। তাকে জানা কঠিন, তিনি জগতের আদিপুরুষ। এই বামনদেবই বিশ্বাত্মা, তার রূপ নেই, আকার নেই। উপনিষদের এই বর্ণনার প্রতীক রূপই হলো পুরীর জগন্নাথদেব। তার পুরো বিগ্রহ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, কারণ তার রূপ তৈরিতে মানুষ অক্ষম। শুধু প্রতীককে দেখানো হয়েছে মাত্র।

জগন্নাথ মন্দির

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চার ধামের একটি জগন্নাথদেবের মন্দির। বিশেষ করে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ উপাসকদের নিকট এটি পবিত্র তীর্থস্থান। জগন্নাথ মন্দিরটি পুরীর পূর্ব সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পালনার্থে প্রাথমিকভাবে মন্দিরটি নির্মাণের পর, জগন্নাথ মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে পুনঃনির্মাণ করেন গঙ্গা রাজবংশের রাজা অনন্তবর্মণ চোদাগঙ্গা। কিন্তু মন্দিরটির কাজ সমাপ্ত করেন তার বংশধর অঙ্গভিমা দেব। যদিও মন্দিরের নির্মাতাদের নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ১০.৭ একর জমিতে ২০ ফুট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত জগন্নাথ মন্দির। ভোগমন্দির, নটমন্দির, জগমোহনা এবং দেউল নামে চারটি বিশেষ কক্ষ আছে মন্দিরে। ভোগমন্দিরে খাওয়া দাওয়া হয়, নটমন্দিরে আছে নাচ-গানের ব্যবস্থ্যা, জগমোহনায় ভক্তরা পূজাপাঠ করেন এবং দেউলে পূজনীয় বিগ্রহগুলো স্থাপিত। প্রধান মন্দিরের কাঠামো মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে নির্মিত এবং দুটি আয়তাকার দেয়াল দ্বারা আবৃত। বহিঃপ্রাঙ্গণকে মেঘনাদ প্রাচীর বলা হয় (২০০মিটার/১৯২ মিটার) এবং অভ্যন্তরীণ ঘাঁটিটি কুর্মাবেদ নামে পরিচিত (১২৬ মিটার/৯৫ মিটার)। মন্দিরে চারটি প্রবেশদ্বার রয়েছে- সিংহদ্বার, হষ্বদ্বার, খঞ্জদ্বার এবং হস্তীদ্বার। জগন্নাথ মন্দিরের আশেপাশে প্রায় তিরিশটি ছোট-বড় মন্দির লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের দেউলে রয়েছে জগন্নাথ, জগন্নাথের দাদা বলরাম এবং বোন সুভদ্রাদেবীর সুসজ্জিত মূর্তি। তাদের বিগ্রহের পাশাপাশি সুদর্শন, শ্রীদেবী, ভূদেবী এবং মাধব দেবতাও ভক্তদের দ্বারা আরাধিত। এখানে প্রতিদিন ভোরে কিশোর ছেলেরা কিছু নির্দিষ্ট পূজাবিধি অনুসরণ করে মন্দিরের ৬৫ মিটার (২১০ ফুট) উঁচুতে উঠে চক্রের উপর পতাকাগুলো লাগায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা সবসময়ই তারা প্রস্তুত পতাকা স্থাপনে। আগের দিনের পুরনো পতাকাগুলো জনগণের মাঝে নিলামে বিক্রয় করা হয়। জগন্নাথ মন্দিরের রান্নাঘরকেও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রান্নাঘর মনে করা হয়। এখানে প্রায় ছাপান্নরকম উপকরণ দিয়ে মহাপ্রসাদ তৈরি করা হয়। প্রত্যেকদিন এখানে প্রচুর পরিমাণ রান্না করা হয়, কিন্তু দেখা গেছে আজ পর্যন্ত মন্দিরের খাবার কখনোই নষ্ট হয়নি।

জগন্নাথ মন্দিরের অস্বাভাবিকতা এবং লোকবিশ্বাস

- জগন্নাথ মন্দিরের ওপরের অংশটিতে রত্নমূর নামের একটি বৃহৎ অদ্ভুত চৌম্বক শক্তি রয়েছে, যেটি মন্দিরটিকে যে কোনোরকমের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে বলে মনে করা হয়।

- কথিত আছে, মন্দিরের উপর দিয়ে কিছু যেতে পারে না। কোনো পাখিকেও কখনো মন্দিরের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখা যায়নি।

- এমনটা শোনা যায় যে, সূর্যের অবস্থান যে দিকেই থাকুক, মাটিতে মন্দিরের চূড়ার কোনো ছায়া পরিলক্ষিত হয় না।

- পুরীর সমুদ্রের কাছেই স্থাপিত জগন্নাথ মন্দির। কিন্তু মন্দির চত্বরে ঢোকার সাথে সাথেই সমুদ্রের কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। এর কারণ হিসেবে ব্রহ্মরা বলে থাকেন, সুভদ্রাদেবী চেয়েছিলেন মন্দিরের ভেতরে যেন সবসময় শান্তি বিরাজ করে, তাই কোনো প্রকার শব্দ মন্দিরের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে না।

- মন্দিরের চূড়ায় যে ধ্বজা বা পতাকা রয়েছে, তা প্রতিদিন ভোরে লাগানো হয়। পতাকাটি সবসময় হাওয়ার বিপরীতে উড়তে দেখা যায়।

এরকম প্রচুর লোককথা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এই জগন্নাথ দেবের মন্দিরকে ঘিরে।

রথযাত্রার সূত্রপাত

উড়িষ্যার প্রাচীন পুঁথি ‘ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ’ এ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই রথযাত্রার প্রচলন হয়েছিল প্রায় সত্যযুগে। সে সময় উড়িষ্যা মালবদেশ নামে পরিচিত ছিল। সেই মালবদেশের সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর জগন্নাথরূপী মূর্তি নির্মাণ করেন এবং রথযাত্রারও স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়। বাংলায় রথ প্রচলনের আবার ভিন্ন প্রেক্ষাপট। পুরাবিদদের মতানুযায়ী, পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা৷ চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এই ধারাটি বাংলায় নিয়ে আসেন৷ চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা বাংলায় পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন। এখন বাংলার বহু জায়গাতেই এই রথযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয়৷ বাংলা আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথ উৎসব হয়ে থাকে। এই দিন দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে গুন্ডিচা মন্দিরে যান জগন্নাথ। সেখান থেকে সাতদিন পর নিজ মন্দিরে ফিরে আসেন। যাওয়ার দিনকে বলে সোজা রথ এবং একই পথে নিজ মন্দিরে ফিরে আসাকে বলে উলটা রথ। পরপর তিনটি সুসজ্জিত রথে চেপে যাত্রা শুরু করেন তারা। গুন্ডিচা মন্দির ভ্রমণকেই আবার মাসির বাড়ি যাওয়া মনে করেন অনেকে। পুরাবিদেরা বলেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীই ছিলেন গুণ্ডিচা। তবে এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়।

পুরীতে রথ উৎসব

স্কন্ধপুরাণে সরাসরিভাবে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা পাওয়া যায়। সেখানে ‘পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য’ কথাটি উল্লেখ করে মহর্ষি জৈমিনি রথের আকার, সাজসজ্জা, পরিমাপ ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। ‘পুরুষোত্তম ক্ষেত্র’ বা ‘শ্রীক্ষেত্র’ বলতে আসলে পুরীকেই বোঝায়। পুরীতেই যেহেতু জগন্নাথ দেবের মন্দির স্থাপিত, তাই এই মন্দিরকে পবিত্রতম স্থান বলে মনে করা হয় এবং এর অন্যতম আকর্ষণ রথযাত্রা। প্রতি বছর রথযাত্রার উদ্বোধন করেন সেখানকার রাজা। রাজত্ব না থাকলেও বংশপরম্পরা ক্রমে পুরীর রাজপরিবার আজও আছে। সেই রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে, যিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, তিনিই পুরীর রাজা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর পর পর তিনটি রথের সামনে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং সোনার ঝাড়ু ও সুগন্ধী জল দিয়ে রথের সম্মুখভাগ ঝাঁট দেন। তারপরই পুরীর রথের রশিতে টান পড়ে। শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। তিনজনের জন্য আলাদা আলাদা তিনটি রথ। রথযাত্রা উৎসবের মূল দর্শনীয় দিকটিও হল এই রথ তিনটি। তিনটি রথ যাত্রার কিছু নিয়ম রয়েছে এবং রথের আকার, রঙেও ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন-

- প্রথমে যাত্রা শুরু করে বড় ভাই বলভদ্রের রথ। এই রথের নাম তালধ্বজ। রথটির চৌদ্দটি চাকা। উচ্চতা চুয়াল্লিশ ফুট। রথের আবরণের রঙ নীল।

- তারপর যাত্রা করে বোন সুভদ্রার রথ। রথের নাম দর্পদলন। উচ্চতা প্রায় তেতাল্লিশ ফুট। এই রথের মোট বারোটি চাকা। যেহেতু রথটির ধ্বজা বা পতাকায় পদ্মচিহ্ন আঁকা রয়েছে, তাই রথটিকে পদ্মধ্বজও বলা হয়ে থাকে। রথের আবরণের রঙ লাল।

- সর্বশেষে থাকে শ্রী কৃষ্ণ বা জগন্নাথদেবের রথ। রথটির নাম নন্দীঘোষ। পতাকায় কপিরাজ হনুমানের মূর্তি আঁকা রয়েছে তাই এই রথের আর একটি নাম কপিধ্বজ। রথটির উচ্চতা পঁয়তাল্লিশ ফুট। এতে ষোলোটি চাকা আছে। রথটির আবরণের রঙ হলুদ।

তিনটি রথের আবরণীর রঙ আলাদা হলেও প্রতিটি রথের উপরিভাগটি লাল রঙেরই হয়ে থাকে। রথ তিনটি সমুদ্রোপকূলবর্তী জগন্নাথ মন্দির থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে গুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

সেখানে সাতদিন থাকার পর আবার উল্টো রথে জগন্নাথ মন্দিরে ফিরে আসে। বর্তমানে তিনটি রথ ব্যবহৃত হয়। তবে আজ থেকে আনুমানিক সাতশো বছর পূর্বে রথযাত্রার যাত্রাপথ দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। আর সেই দুটি ভাগে তিনটি-তিনটি করে মোট ছ’টি রথ ব্যবহৃত হতো। কেননা, সেসময় জগন্নাথ মন্দির থেকে গুণ্ডিচা আসার পথটির মাঝখান দিয়ে বয়ে যেতো এক প্রশস্ত বলাগুণ্ডি নালা। তাই জগন্নাথ মন্দির থেকে তিনটি রথ বলাগুণ্ডি নালার পার পর্যন্ত এলে পরে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্তি রথ থেকে নামিয়ে নালা পার করে অপর পাড়ে অপেক্ষমাণ অন্য তিনটি রথে বসিয়ে ফের যাত্রা শুরু হতো। ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে, রাজা কেশরী নরসিংহ পুরীর রাজ্যভার গ্রহণের পর তাঁর রাজত্বকালের কোনো এক সময়ে এই বলাগুণ্ডি নালা বুজিয়ে দেন। সেই থেকে পুরীর রথযাত্রায় তিনটি রথ। রথের সময় প্রায় পনেরো-বিশ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী রথযাত্রায় অংশ নিতে দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসেন পুরীতে। শাস্ত্রে রয়েছে, “রথস্থ বাম নং দৃষ্টাপুনর্জন্ম ন বিদ্যতে”৷ অর্থাৎ রথের উপর অধিষ্ঠিত বামন জগন্নাথকে দর্শন করলে তাঁর পুনর্জন্ম হয় না৷ তাই রথের দড়ি টানাকেও পুণ্যের কাজ হিসাবে গণ্য করেন ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা। ভক্তদের বিবৃতি অনুযায়ী রথের কিছু মজার এবং আশ্চর্য করা তথ্য রয়েছে। যেমন-

- পুরীতে, রথের সময় এমন কোনো বছর নেই যে সময় রথের দিন বৃষ্টি হয়নি।

- কোনো রকম আধুনিক সরঞ্জাম ছাড়াই রথ নির্মাণ করা হয়। বর্তমান সময়ের এত উন্নত প্রযুক্তির বিন্দুমাত্র সহায়তা নেওয়া হয় না রথ নির্মাণে।

- রথ নির্মাণের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য মাপগুলো হাতে নেওয়া হয়, কোনো গজ ফিতের সাহায্যে নয়। কোনো প্রকার পেরেক, নাট বল্টু, ধাতু- কিছুর ব্যবহার নেই এখানে।

- প্রায় চৌদ্দশ’ কর্মী রথ নির্মাণ করেন। এখানে কাউকে আলাদা করে নিয়োগ করতে হয় না, কেননা সেই আদিকাল থেকে বংশপরম্পরায় যারা রথ তৈরি করে আসছিলো, তারা আজও রথ তৈরি করে যাচ্ছে।

- রথ তিনটিতে বলরাম, সুভদ্রা এবং জগন্নাথের মূর্তি থাকে ভেতরে, যা নিমকাঠ দিয়ে তৈরি এবং প্রায় ২০৮ কেজি সোনা দিয়ে সজ্জিত।

- রথ নির্মাণে যে সমস্ত কাঠ ব্যবহার করা হয়, তার উৎস হলো পুরীর কাছেই দাশপাল্লা ও রানাপুর নামের দুটি জঙ্গল। যে পরিমাণ গাছ কাটা হয়, তার দ্বিগুণ পরিমাণ গাছ প্রতি বছর রোপণও করা হয় জঙ্গলে।

এই ছিল রথযাত্রাকে ঘিরে সকল লোকবিশ্বাস বা পুরাণে বর্ণিত পবিত্র গাথা। পুরী ছাড়াও বিশ্বের অনেক হিন্দু এলাকাতেই রথ উৎসব পালন করা হয়। যেমন, নিউ ইয়র্ক, টরেন্টো, লাওস সহ বাংলাদেশেও রথ উদযাপন হতে দেখা যায়। যেমন বাংলাদেশের সাভারের ধামরাইয়ে। এখানে প্রতি বছর ধুমধাম করে পালন করা হয় যশোমাধবের রথযাত্রা। এছাড়া, টাংগাইল, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, নওগাঁ, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম ইত্যাদি জেলাতেও বড় করে পালিত হয় রথযাত্রা। এতে অংশ নেয় ধারেকাছের গ্রাম, উপজেলার হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এবং উপভোগ করতে আসে সকল ধর্মের মানুষই। রথকে কেন্দ্র করে চমৎকার মেলা বসে বিভিন্ন স্থানে। রথের সাথে কলা বেচা ও লটকনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাই প্রচুর কলা ও লটকন কেনাবেচা হয় রথে। শুকনা খাবার, যেমন- খই, মুড়ি-মুড়কি, চিরা ভাজা, জিলাপী, আমিত্তি ইত্যাদি মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য নিয়ে বসেন বিক্রেতারা। শুধু এগুলোই নয়, হাতে তৈরি মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, কাপরের পুতুল, বাচ্চাদের খেলনা, তৈজসপত্র, কাঠের ঠাকুরঘর আরও নানা রকম সামগ্রীও পাওয়া যায় রথের মেলায়।