ইতিহাসে আরব জাতির সম্প্রসারণের সবচেয়ে বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে ইসলাম ধর্ম। আরবের বুকে বসবাসরত বিচ্ছিন্ন ও বহু দল-উপদলে বিভক্ত গোত্রের মানুষদের একই ছাদের নিচে আনতে সক্ষম হয়েছে ইসলাম। খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতির সাথে সাথে আরব্য সংস্কৃতিও মধ্য এশিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ ও উত্তর আফ্রিকা থেকে সুদূর স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

কিন্তু, ইসলাম আসার আগে আরবের অবস্থা কেমন ছিল? আরবের লোকেরা কীভাবে জীবনযাপন করত? তাদের সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল? তাদের ধর্মবিশ্বাস কী ছিল? এসব কিছু জানাতেই আজকের এই লেখা।

প্রাক-ইসলামী আরবের সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রাক-ইসলামী আরব ছিল একটি যাযাবর সমাজ, যাদের বেশিরভাগই ছিল বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতিতে বিভক্ত। এই বেদুইন উপজাতি, যাদের মধ্যে আজও অনেকে তাদের ঐতিহ্যবাহী যাযাবর জীবনধারা বজায় রেখেছে, আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংঘ। ক্রমাগত যুদ্ধ এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলাই ছিল আরব সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবে আরবের এই উপজাতিরা তাদের আত্মীয় সম্পর্কিত গোষ্ঠী এবং পরিবারকে খুব গুরুত্ব দিত। তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে তাঁবুতে বাস করত এবং তাদের পশুদের নিয়ে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াত, যার মধ্যে ছিল প্রধানত উট, ভেড়া ও ছাগল।

আরবের গোত্রগুলোর সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রসন্তানরা সম্পত্তির দাবীদার হতো। নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারত না। যুদ্ধে লুণ্ঠনকৃত সম্পদ বাজেয়াপ্ত হতো এবং পুরুষরা বন্দীদের বিয়ে করতে পারতো। এভাবে নেতারা সমাজে তাদের অলিখিত নিয়ম প্রয়োগ করত।

জাহেলিয়ার যুগের আরবরা তাদের কন্যাদের জীবন্ত কবর দিত, কারণ পুরুষরা প্রায়ই নারীদের বোঝা হিসেবে বিবেচনা করত। আবার, রক্ষণশীল আরব সমাজে প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলোর দ্বারা নিজ গোত্রের নারীদের বন্দী করাকে অপমানজনক বলে মনে করা হতো। আরবে নিজ গোষ্ঠীর নারীদের সাথে বিয়ে ছাড়াও বহিরাগতের সাথে বিয়ে করারও নিয়ম ছিল। যদিও দক্ষিণ আরবের (ইয়েমেন) উত্তর-পূর্বে মাতিরা শহরে একজন বহিরাগতের সাথে নিজ গোত্রের নারীদের বিয়ে দেয়ার জন্য গোত্রের অনুমতির প্রয়োজন পড়ত। তবে, আরবের কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত বংশের নারীদের মর্যাদা অনেক বেশি ছিল। তাদের কেউ কেউ ব্যবসা সাথেও যুক্ত ছিল।

এছাড়া, নিজ গোত্রে হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া, নিজ গোত্রকে রক্ষা করা ছিল উচ্চ সম্মানের বিষয়। তবে এটি তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ এবং সংঘর্ষের দিকে পরিচালিত করত। রক্তের বিনিময়ে রক্ত আর জীবনের বিনিময়ে জীবনই ছিল তাদের অলিখিত সংবিধান। গোত্রগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করা বা কাফেলা ও বসতিতে আক্রমণ করা বা লুণ্ঠন করাই যেন ছিল আরবদের আইন।

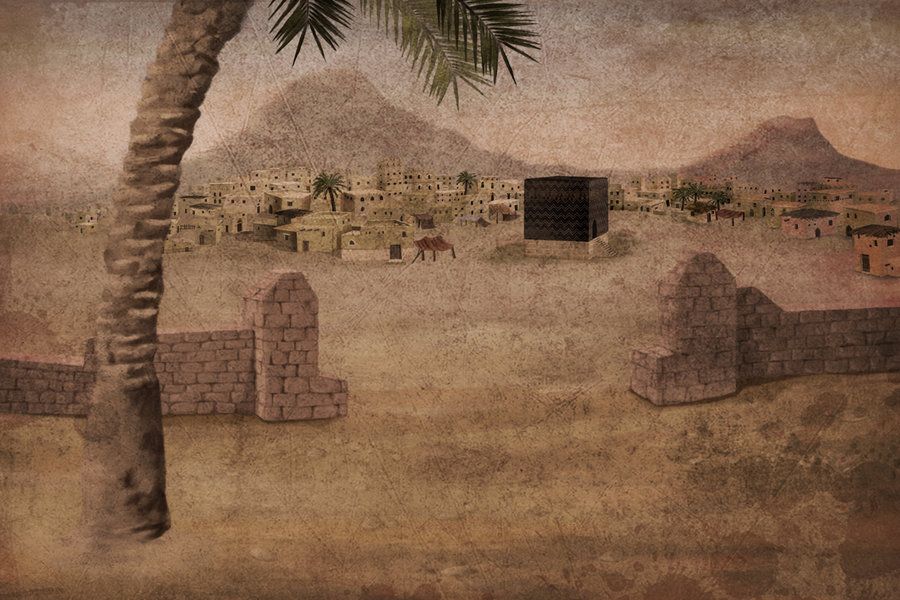

কাফেলা ও বসতি স্থাপনকারীরা আক্রমণ এড়াতে তাদের শ্রদ্ধা জানাত। আরবের বেশিরভাগ গোত্রই যাযাবর জীবনধারা মেনে চললেও কিছু কিছু গোত্র নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রভাব অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মক্কার কুরাইশ বংশ। এই বংশের দক্ষ বণিকরা ৫ম শতাব্দীতে এই শহরের নিয়ন্ত্রণ নেয়।

মূলত, মক্কা ছিল এমন এক স্থান ছিল যে পথ দিয়ে কাফেলারা আসা-যাওয়া করত। সেই সাথে এখানে ছিল পবিত্র ক্বাবা ঘরের অবস্থান, যা আরবের পৌত্তলিকদের কাছেও বিশেষ সম্মানের স্থান ছিল, কারণ সেখানে তাদের বিভিন্ন মূর্তি রাখা ছিল। গ্রীক ইতিহাসবিদ ডিওডোরাস সিকুলাস তার ‘Bibliotheca Historica’-তে ক্বাবাকে একটি “অত্যন্ত পবিত্র” জায়গা হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা সমস্ত আরববাসীর কাছে অত্যন্ত সম্মানের গৃহ ছিল।

জলদস্যুতা এবং রোমান ও পার্সিয়ান বাহিনীর সংঘর্ষের কারণে লোহিত সাগর, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক বাণিজ্য পথগুলোতে যাতায়াত ব্যাহত হতো। ফলে ব্যবসায়ীরা মক্কার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের বাণিজ্যপথে পরিবর্তন এনেছিল। এছাড়া, মক্কায় ক্বাবার উদ্দেশে হজ্জযাত্রা করার জন্যও প্রতিবছর অনেক মানুষের আগমন হতো। মক্কার মতো আরবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল ইয়াসরিব বা মদিনা। এটি হিজাজে অবস্থিত একটি শহর, যা লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে ভ্রমণকারী বাণিজ্য কাফেলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণপথ ছিল। ইয়াসরিবে মূলত ইহুদি গোত্রগুলোর আধিপত্য ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে বেশ কিছু আরব গোত্র ইয়াসরিবে চলে আসে এবং এই শহরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব অর্জন করে।

আরবে জাদুটোনার প্রচলন ছিল। এছাড়া ছিল তাবিজ বা মন্ত্রের প্রয়োগ। শত্রুর ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আরবের লোকেরা জাদুর সাহায্য নিত। এর পাশাপাশি উত্তর আরবের লোকেরা জিনদের উপাসনাও করত। নিজেদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা পাওয়ার আশায় তারা জিনদের আহ্বান জানাত।

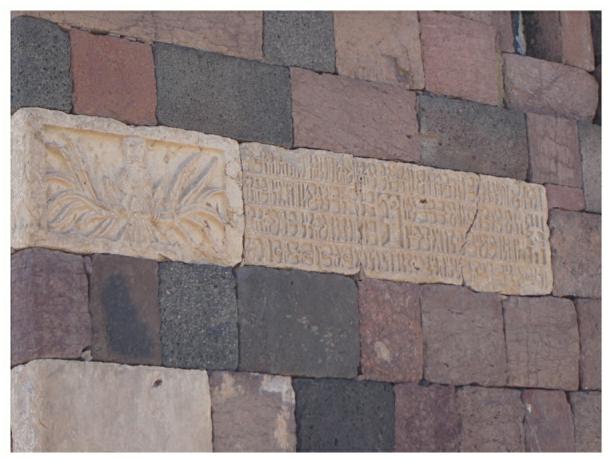

এছাড়া, আরবের লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণী বা ভাগ্যগণনার উপর বেশ নির্ভরশীল ছিল। দক্ষিণ আরবের অধিবাসীদের মধ্যে একপ্রকার বিশ্বাস ছিল যে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য দেবতারা প্রায়শই তাদের সরাসরি বা অন্য কোনো মাধ্যমে (যেমন- স্বপ্ন) উত্তর দিতে পারেন। এমনকি তারা তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথাও বলতো! বায়দার পশ্চিমে জার আল-লাব্বার অভয়ারণ্যে দুটি পাথরের শিলালিপি পাওয়া গেছে। এটি দুর্ভাগ্যবশত খণ্ডিত হলেও সেটিতে ‘ঐশ্বরিক জবাব’ পাওয়ার পদ্ধতির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। পদ্ধতিটি হলো- ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া। তারপর বলিদানের বেদির উপরে ভবিষ্যদ্বাণী জানতে চাওয়া। পরবর্তী একজনকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না পরিচারক ‘আততার’ (দক্ষিণ আরবের প্রধান দেবতা)-এর অনুপ্রেরণায় বাণীমূলক উত্তর প্রদান করেন এবং অবশেষে ‘উত্তম প্রত্যুত্তর’ পাওয়ার পরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতেন। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ‘রক্ত-উৎসর্গ করা’, ‘স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত সীমানার দিকে একবার বা তিনবার ঘোরা’ এবং ‘তিনবার ঘুরতে গিয়ে মাথা নত করা’র মতো কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ আরববাসীরা নিজেদের এবং তাদের নিকটাত্মীয় পরিবারকে দেব-দেবীদের কাছে উৎসর্গ করত। এই ধরনের অনেক উৎসর্গকারী উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিল। তবে এটি সম্ভবত কোনোপ্রকার দাসত্ব থেকে নয়, বরং নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য থেকে করা হতো। আরবে মানুষ বলিদানের প্রচলনও ছিল। হাজরামাউতের রাজার একজন প্রজা সায়িন এবং শাবওয়ার দেবতাদের কাছে ঐশ্বরিক সুরক্ষার বিশ্বাসে তার আত্মা, সন্তান, জিনিসপত্র, চোখের আলো এবং হৃদয়ের চিন্তা বলিদানের কথা এসেছে। খরা থেকে বাঁচতে বৃষ্টির জন্য আরবে বলিদানের প্রচলন ছিল। গৃহপালিত পশু, বিশেষ করে উট, ভেড়া এবং গরু দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো। দক্ষিণ আরবে কিছু বিশেষ ধর্মীয় ব্যক্তির দ্বারা এই অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করা হতো।

এছাড়া, তাদের বিশ্বাসমতে- ঈশ্বরের সাথে সংযোগ স্থাপন করার সবচেয়ে প্রচলিত মাধ্যম ছিল নিজের মূল্যবান কিছু দেবতাকে উৎসর্গ করা। কার্যত, যেকোনো কিছু দেবতার মূর্তির সামনে উপস্থাপন করা হতো, কিন্তু ইচ্ছা যত বড় হতো, উৎসর্গ করা জিনিসও তত বেশি মূল্যবান হওয়া জরুরি ছিল। সবচেয়ে সাধারণ উৎসর্গকৃত বস্তু ছিল পশু, শস্য, খাদ্য, তরল (দুধ বা মদ), খোদাই করা ধাতু বা পাথরের ফলক, সুগন্ধি দ্রব্য (সুগন্ধ তৈরি করতে পোড়ানো হতো), ভবন (বিশেষত দেয়াল, ছাদ, মন্দির, কূপ, স্তম্ভ ইত্যাদি) এবং অন্যান্য বস্তু (বেদি, ধূপ, পাটাতন, ধাতব ফলক, মূর্তি ইত্যাদি)। উট পালনকারী আরবরা তাদের কিছু উট এই ইচ্ছায় দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করত যেন তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

প্রাক-ইসলামী আরবে মক্কার অদূরে তায়েফের উকাজ নামক স্থানে প্রতিবছর একটি মেলা হতো যেখানে কবিতা ও সাহিত্যের আসর বসত। আরবের কবিরা তাদের কবিতা আবৃত্তি করত। যার কবিতা সবচেয়ে সেরা হিসেবে গণ্য হতো, সে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে পুরস্কার পেত। কবিতার প্রতি ভালোবাসার কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন সেখানে একত্রিত হতো, এবং এই সমাবেশের সময় তাদের অনেকেই আবৃত্তি করা কবিতাগুলোর শৈল্পিক মূল্যের প্রশংসা করত।

আরবে পুরোহিত-যাজকশ্রেণির মধ্যে প্রায়শই উচ্চস্তরের সামাজিক সংহতি ও একতা লক্ষ্য করা যেত। এছাড়া, উত্তর আরবের যাজকদের কবিতায় মদ, নারী ও গান উপভোগের উদ্দেশ্যে সমাবেশের ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে।

আরবে গোষ্ঠীর প্রধানের কাজ হতো আইনকে ধারণ ও স্পষ্ট করা। মূলত, তার উপরই গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যরা নির্ভর করত, আর তার কথা মেনে চলত। সেখানে ছোটখাট অপরাধের জন্য কেউ কাফফারা দেওয়ার পর তার গোত্রে পুনরায় যোগদান করতে পারত, কিন্তু বড় অপরাধের ক্ষেত্রে একজন সদস্য তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হতো। আরবে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের শিলালিপি প্রায়শই আইনি প্রকৃতির হতো। যেমন- আরবে সমাধির শিলালিপিগুলোর প্রায়শই মালিকানা দাবি হতো যে সেখানে উল্লিখিত গোত্রের সদস্যদের দাফনের অধিকার এবং উত্তরাধিকার সূত্রে সে স্থান পরবর্তী প্রজন্মকে হস্তান্তর করা। এছাড়া, সমাধির সাথে কী করা যায় বা কী করা যায় না এবং এর সাথে অপব্যবহারের কারণে দণ্ডিত হওয়ার বিশদ বিবরণও পাওয়া যায়।

প্রাক-ইসলামী আরবের বিভিন্ন ধর্ম

প্রাক-ইসলামী সময়ে আরব উপদ্বীপে ধর্ম বিষয়টি আরব পরিচয় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ইসলাম আগমনের আগে আরবে বিভিন্ন ধর্ম ছিল, যেমন- বহু-ঈশ্বরবাদ, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইরানি ধর্মের মিশ্রণ।

বহু-ঈশ্বরবাদ বা পৌত্তলিকতা বা মূর্তি উপাসক

আরবে বহু-ঈশ্বরবাদ বা পৌত্তলিকতা ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় বিশ্বাস। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত আরবের প্রায় সকল অধিবাসীই ছিল পৌত্তলিক বা মূর্তি উপাসক। তারা অসংখ্য দেব-দেবীর উপাসনা করত। তাদের প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব দেবতা ছিল। প্রতিটি গোত্র, শহর এবং অঞ্চলের নিজস্ব দেবতা বা মূর্তি ছিল। এছাড়া, তারা বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত প্রাণীতে বিশ্বাস করতো। তারা ক্বাবায় ৩৬০টি মূর্তি রেখেছিল যেগুলোর বেশিরভাগই ছিল পাথরের তৈরি। তাদের অনেক দেবতার নাম ইতিহাস বা বিভিন্ন বই থেকে জানা যায়।

আরবীয় শিলালিপিগুলোতে দেখা যায় তারা কোন উপায়ে দেবতাদের আহ্বান করতো, সাধারণত তাদের অনুরোধ করা বা অনুগ্রহ খোঁজা বা তাদের ধন্যবাদ জানানো এবং দেবতাদের প্রকৃতি ও সেগুলোর কার্যকারিতা। এসব দেবতা সেই শক্তিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করত যেগুলো পূজারিদের জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, যেমন- বৃষ্টি, উর্বরতা, স্বাস্থ্য, প্রেম, মৃত্যু এবং এমন আরও অনেক কিছু। চারটি প্রধান জাতি তাদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিল- আলমাকাহ (সাবিয়ান), ওয়াদ (মিনিয়ান), আম্ম (কাতাবানিয়ান) এবং সায়িন (হাদরামাউত)। প্রত্যেক লোককে সম্মিলিতভাবে তাদের নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষক ‘দেবতার সন্তান’ বলা হতো।

উত্তর-পূর্ব আরবে সূর্য দেবতা শামসের উপাসনা হতো। এছাড়া, এই অঞ্চলের হেলেনিস্টিক শৈলীর মুদ্রায় দক্ষিণ আরবীয় অক্ষরে দেবতার নামের উপস্থিতি দ্বারাও এটি বোঝা যায়। নাবাতিয়ানদের রাজধানী ছিল পেট্রা (বর্তমান জর্ডানে), এবং তারা তাদের দেবতা দুশারার প্রতি অনুগত ছিল। দেবতা দুশারাকে ‘শারা পর্বতমালা’র প্রভু হিসেবে মনে করা হতো। পেট্রাতে আরেক জনপ্রিয় দেবী ছিল আল-উজ্জা। এছাড়া, আরবের অন্যান্য অঞ্চলে আরও অনেক দেব-দেবীর উপাসনা করা হতো, যেমন- হিজাজ অঞ্চলে হুবাল, মানাত এবং হাওরান এবং সিরিয়াতে দেবী আল-লাত। এছাড়া আরবরা আন্তর্জাতিকভাবে অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্য করার সুবাদে সেসব দেশের ধর্মীয় প্রভাবও তাদের উপর পড়েছিল, যেমন- মিশরীয় দেবী আইসিসের ধর্ম নাবাতিয়ানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

৩২ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে সিরিয়ার পালমিরাতে সর্বোত্তম নথিভুক্ত ধর্ম ছিল বেল, ইয়ারহিবোল এবং অ্যাগলিবোল নামের তিন দেবতার উপাসনা। এদের মধ্যে বেল ছিল সর্বোচ্চ দেবতা। আবার মরূদ্যানের দেবতা ছিল ইয়ারহিবোল এবং অ্যাগলিবোল ছিল উত্তর সিরিয়ার অভিবাসী সম্প্রদায়ের দেবতা। পালমিরায় আরেকটি ত্রিত্ব দেবতার উপাসনার প্রমাণ মিলেছে। এরা হলো বালশামিন, অগ্লিবোল এবং মালাকবেল। এছাড়া প্রাচীন কানানাইট বা ফোনিশিয়ান দেবতা বালশামিন, মেসোপটেমিয়ার দেবতা নেরগাল ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য ছিল। আবার গ্রিক-আরামিয়ান সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চলগুলোতে বেশ কিছু ভাগ্য দেবতা ছিল (এদেরকে ‘গাদ-Gad’ বলা হতো; যেমন- ‘পালমিরার গাদ’)।

পূর্ব আরবের ‘এনকি’ এবং ‘নিনহুরসাগ’ এর পৌরাণিক কাহিনী থেকে জানা যায় মাগান রাজ্যে ‘নিনসিকিলা’ দেবতা, এবং দিলমুন রাজ্যে ‘ইনজাক’ দেবতার উপাসনা হতো।

ইহুদি ধর্ম

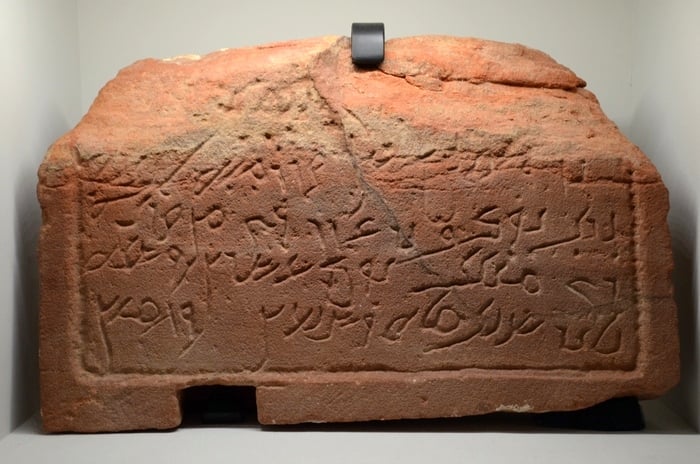

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ আরবের শিলালিপিতে ধর্মীয় বাক্যাংশ পরিবর্তনের গতি ও প্রকৃতি একটি ধর্মীয় বিপ্লবের ইঙ্গিত দেয়। প্রাচীন ঐতিহ্যের পৌত্তলিক দেবতাদের উল্লেখ প্রায় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং এক অনন্য সৃষ্টিকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায় যাকে ‘দয়াময়’ বা কেবল ‘ঈশ্বর’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সাধারণত ‘স্বর্গের প্রভু’ বা ‘স্বর্গ এবং পৃথিবীর প্রভু’ বলা হয়েছে, এবং এই সময় থেকে আমরা ইহুদি অভিব্যক্তি, যেমন- ‘শান্তি’ (shalom or slwm) সম্বলিত শিলালিপি দেখতে পাই।

রোমানদের অত্যাচারের ফলে ইহুদিদের আরবে অভিবাসন শুরু হয় খ্রিষ্টীয় ১ম শতাব্দীর প্রথমদিকে। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমানরা যখন জেরুজালেম ধ্বংস করে এবং ইহুদিদের ফিলিস্তিন ও সিরিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়, তাদের অনেকেই আরবের হিজাজে বসবাস করতে শুরু করে। তাদের প্রভাবে অনেক আরবও ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। তাদের শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল ইয়াসরিব, খায়বার, ফাদাক এবং উম্মুল কুরা শহর। ইয়েমেনের হিমিয়ার রাজ্যের উপজাতিরা খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়, এবং মধ্য আরবের কিন্দাহ উপজাতির কিছু গোত্র খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে এ ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। ইয়েমেনে যু-নুওয়াসের সময়ে ইহুদি ধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা পায়।

আরব উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে একটি অতি প্রাচীন ইহুদি সম্প্রদায় ছিল। শুবায়ত নামে এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি ৪২ খ্রিষ্টাব্দে হেগরায় (বর্তমান জর্ডানের মাদাইন সালেহ) একটি পারিবারিক সমাধি স্থাপন করেন। তিনি স্পষ্টভাবে নিজেকে ইহুদি হিসেবে পরিচয় দেন। এই অঞ্চলের কিছু গ্রাফিতিতে সাধারণ ইহুদি নাম, যেমন- আইজ্যাক বা স্যামুয়েল দেখতে পাওয়া গেছে। তবে দক্ষিণ আরবে ইহুদি ধর্মের প্রাধান্য ছিল অনেক বেশি।

ইয়াসরিবের (বর্তমান মদিনা) দুজন বিদ্বান ইহুদির মাধ্যমে হিমিয়ার রাজা আবিকারিব আসাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা জানা যায়। তিনি তাদেরকে তার দেশে নিয়ে এসেছিলেন যাতে তার লোকদের এই ধর্মে আনতে পারেন। ইবনে হিশাম থেকে জানা যায়,

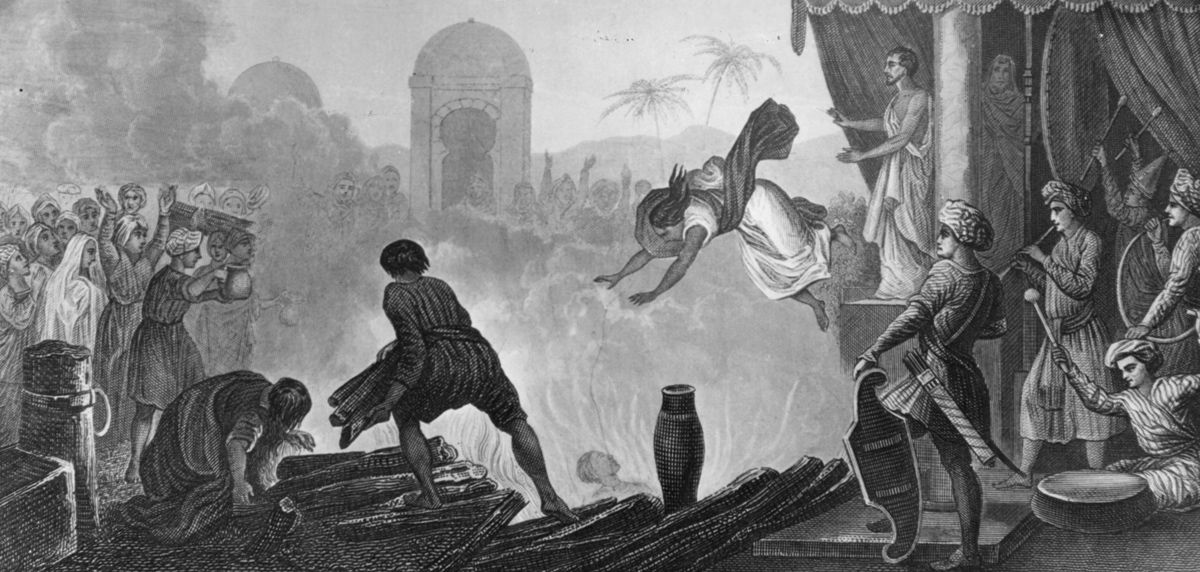

যখন তিনি (হিমিয়ার রাজা) তাদের ধর্ম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন যে এটি তাদের ধর্মের চেয়েও উত্তম, তখন তারা প্রস্তাব করলেন যে বিষয়টিকে অগ্নিপরীক্ষায় ফেলা উচিত। ইয়েমেনিদের বিশ্বাসমতে, আগুন বিবাদ মীমাংসা করে দোষীদের গ্রাস করে এবং নিরপরাধীদের অক্ষত অবস্থায় রেখে। তাই তার লোকেরা তাদের মূর্তি ও পবিত্র জিনিসপত্র নিয়ে এগিয়ে গেল, এবং দুই রেবাই তাদের গলায় হারের মতো ঝুলিয়ে তাদের পবিত্র বইগুলো নিয়ে এগিয়ে গিয়ে থামল যেখানে অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। যখন ইয়েমেনিরা আতঙ্কে সরে গেল, তাদের অনুসারীরা তখন উত্সাহিত দিচ্ছিল এবং তাদের আগুনের সামনে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছিল। তাই তারা মাটিতে দাঁড়িয়েছিল যতক্ষণ না আগুন তাদের ঢেকে দেয়, এবং তাদের মূর্তি ও পবিত্র জিনিসগুলো এবং সেগুলো বহনকারী পুরুষদের গ্রাস করে। কিন্তু দুই রেবাই তাদের পবিত্র বই নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারা প্রচুর ঘেমে গিয়েছিলেন, কিন্তু অক্ষত ছিলেন। অতঃপর হিমিয়াররা রাজার ধর্ম (ইহুদি ধর্ম) গ্রহণ করে। আর এভাবেই ইয়েমেনে ইহুদি ধর্মের সূচনা হয়। (ইবনে হিশাম ১৭)

খ্রিষ্টধর্ম

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, ইথিওপিয়া, পারস্য এবং অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আরব ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল, যা আরবে খ্রিষ্টধর্ম প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আরব ব্যবসায়ীরা আরবে খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে আসে। রোমানরা উত্তর আরবের গাসসান উপজাতিকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। গাসসানের কিছু গোত্র হিজাজে হিজরত করে বসতি স্থাপন করে। দক্ষিণে, ইয়েমেনে অনেক খ্রিস্টান ছিল যেখানে ধর্মটি মূলত ইথিওপিয়ান খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা এনেছিল। তাদের শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল নাজরান শহর। দেশের কিছু অংশে নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টধর্ম শক্তিশালী ছিল। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম ছিল মনোফিজিটিজম।

বাইজেন্টাইন মতবাদ অনুযায়ী, কনস্ট্যান্টিয়াস কর্তৃক প্রেরিত ধর্মপ্রচারকরাই হিমিয়ারদের খ্রিষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করেন। থিওফিলাস তার বিস্ময়কর অলৌকিকতার দ্বারা খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের সত্যতা একবার বা দু’বার প্রমাণ করার সাথে সাথেই ইহুদীদের প্রথাগত প্রতারণা এবং বিদ্বেষ প্রমাণিত হয়। খ্রিষ্টধর্মের ধর্মপ্রচারকরা সফলভাবে কাজটি করতে পেরেছিল এবং তারা সেখানে তিনটি গির্জাও তৈরি করে।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রিষ্টধর্ম আরবে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব আরবের সমস্ত দ্বীপ ও উপকূলীয় অঞ্চলে তারা অসংখ্য গির্জা প্রতিষ্ঠা করে। পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বাইজেন্টিয়ানরা শক্তিশালীভাবে দক্ষিণ আরবে খ্রিষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচার শুরু করে।

ইরানি ধর্ম

এই ধর্মের অনুসারীরা প্রকৃতির দ্বৈতবাদের পারস্য মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে দুজন দেবতা ভাল এবং মন্দ বা আলো এবং অন্ধকারের দ্বৈত শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে, এবং উভয়ই আধিপত্যের জন্য একটি সীমাহীন সংগ্রামে লিপ্ত। জরথুষ্ট্রিয়ানিজম, মাজদাকিজম এবং পারস্যের ধর্মীয় মতবাদের প্রভাব অনুসরণ করে আরবেও এসব ধর্মের একটি ছোট সংখ্যালঘু দলের অস্তিত্ব ছিল। জরথুষ্ট্রবাদ ছিল একটি প্রাচীন পারস্য ধর্ম, যা প্রায় ৪,০০০ বছর আগে আবির্ভূত হয়। জরথুষ্ট্র ছিলেন এই ধর্মের প্রবক্তা। একক সৃষ্টিকর্তা, স্বর্গ, নরক এবং বিচার দিবস এসব জরথুষ্ট্রীয় বিশ্বাসের অন্তর্গত। জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের সৃষ্টিকর্তার নাম আহুর মাজদা ও ধর্মীয় শাস্ত্রের নাম জেন্দা আবেস্তা। এ ধর্মে আগুন ও পানিকে বিশুদ্ধতার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত, এই ধর্মে অগ্নি উপাসনা করা হয়। বর্তমানে ইরান ও ভারতের কিছু অংশে এই ধর্মের অগ্নি উপাসকদের অস্তিত্ব রয়েছে।

সাবিয়ান

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা এসব মহাজাগতিক বস্তুর উপাসনা নিয়েও পৃথিবীতে ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল। আরবেও এমন কিছু অনুসারী বিদ্যমান ছিল। এরা তারকার পূজা করত। সাবিয়ান নামে পরিচিত ছিল তারা। অবশ্য বর্তমানেও এরকম ধর্মের অনুসারী পৃথিবীতে আছে।

নাস্তিক্যবাদ

ইসলাম-পূর্ব আরবেও নাস্তিক্যবাদের চর্চা ছিল। মূলত, এই দলটি বস্তুবাদীদের নিয়ে গঠিত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে পৃথিবীর জীবনই চিরন্তন ও সত্য। এই সৃষ্টিজগতের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, পরকাল বলতে কিছু নেই, এবং মানুষের মৃত্যুর পর তাদের কাজের হিসাবনিকাশ হবে না। তাই তারা স্বর্গ বা নরক এমন কোনো জায়গায় যাবে না।

একেশ্বরবাদী হানিফি সম্প্রদায়

একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মের উত্থানের প্রাক্বালে আরবে একেশ্বরবাদীদের একটি ছোট দলের অস্তিত্ব ছিল। এর সদস্যরা মূর্তিপূজা করত না, এবং তারা হযরত ইব্রাহীম (আ) এর অনুসারী ছিলেন। আব্রাহামিক ধর্মগুলোর একটি একক সৃষ্টিকর্তার উপাসনাকে কেন্দ্র করে একেশ্বরবাদী এই ধর্ম দৃশ্যত খ্রিষ্টান বা ইহুদি ধর্মের সাথে যুক্ত ছিল না। এই ধর্মের অনুসারীদের ‘হানিফিন’ বা হানিফি সম্প্রদায় বলা হতো, এবং তাদের অধিকাংশই আরবের মূর্তিপূজা এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ছিল, আর তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। অন্যান্য আব্রাহামিক ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন- শুকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এই ধর্মে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ, কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রের সদস্যরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর স্ত্রী খাদিজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফেলও এই ধর্মের অনুসারী ছিলেন বলে ধারণা করা হয় (যদিও বিভিন্ন কাহিনীতে তাকে খ্রিষ্টান বলে উল্লেখ করা হয়েছে)।

ইসলামের আগমনের পর আরব থেকে পৌত্তলিকতা পুরোপুরি নির্মূল হলেও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী, বিশেষ করে ইহুদি আর খ্রিষ্টান ধর্মের মানুষদের একাংশ আরবে রয়ে যায়। তবে তাদের মধ্যেও পরবর্তীতে অনেকে অন্যত্র চলে যায়। এছাড়া, তারকা ও অগ্নি উপাসকরাও ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশে পাড়ি জমান।

.jpg?w=600)