৮১ বছরের এক বৃদ্ধ তার সুবেদারি পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন। যে প্রাণের নগরীকে তিনি তার মতো সাজিয়ে ছিলেন সেটি তাকে ছেড়ে যেতে হবে। শায়েস্তা খাঁ, ঢাকার সুবেদারি থেকে যেদিন অবসর নিলেন মানুষের ঢল নেমেছিলো রাস্তায়। তার বিদায় মিছিলে যোগ দিতেই মানুষের সেই ঢল। রাষ্ট্রীয় সব মর্যাদা প্রদর্শনের পর তার নির্মিত পশ্চিম ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে শেষ বিদায় নিলেন। তার আমলেই ঢাকা পরিণত হয় সমৃদ্ধির নগরীতে। চালের দাম নেমে আসে প্রতি টাকায় আট মণ। তাই বিদায়ের মুহুর্তে তার শেষ নির্দেশ ছিলো, তিনি যে পশ্চিম ফটক দিয়ে শহর থেকে বিদায় নিচ্ছেন তা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুনরায় কেউ যদি চালের দাম ঐ স্তরে নিয়ে আসতে পারেন তবেই যেন এই ফটকটি খুলে দেন। কিন্তু শায়েস্তা খাঁর আমলে সমৃদ্ধির পেছনে লুকিয়ে থাকা রহস্য কি?

শায়েস্তা খাঁর পিতামহ খাজা গিয়াস উদ্দিন ছিলেন তাতারস্থানের বাসিন্দা। বর্তমানে এটি রাশিয়ার অন্তর্গত একটি এলাকা। খাজা গিয়াস উদ্দিনের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিলো না। দুর্দশাগ্রস্ত তাতারীদের অনেকেই তখন ভারতভূমিতে পাড়ি জমাচ্ছে। মোঘল সম্রাটদের দরবারে চাকরি করে অনেকের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তাতারস্থান থেকে ভারতের মাঝে বিপদসংকুল, দুর্গম পথ। একটি ঘোড়া, সামান্য রসদপাতি সম্বল করেই গিয়াস উদ্দিন রওনা দিলেন ভারতের পথে, সাথে তার স্ত্রী। পথে মরুভূমি, অসুস্থ হয়ে পড়লো স্ত্রী, হাতে থাকা রসদপত্র শেষ। স্বদেশে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, সামনে প্রতিটি পদক্ষেপ দেওয়াও কঠিন, এমনই এক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি তারা। এমনই অবস্থায় খাজা গিয়াসের পত্নীর কোলজুড়ে এলো প্রথম সন্তান। কঠিন মরুভূমিতে জন্ম নেওয়া এই কন্যাশিশুর নাম রাখা হয়েছিলো মেহেরুন্নিসা।

এমন অবস্থায় পথচলা অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো খাজা গিয়াস আর তার স্ত্রীর পক্ষে। কাকতালীয়ভাবে একদল পর্যটকের সাথে দেখা হয়ে যায় তাদের। প্রাণ বাঁচিয়ে আকবরের দরবারে পৌঁছে যান তারা। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা দিয়ে ধীরে ধীরে আকবরের বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীর একজন হয়ে ওঠেন খাজা গিয়াস উদ্দীন। খাজা গিয়াস উদ্দিনের মেয়ে মেহেরুন্নিসা রূপে গুণে ছিলেন অতুলনীয়া। অনেক চড়াই উতরাই পাড়ি দিয়ে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে বিয়ে করেছিলেন। মেহেরুন্নিসা হয়ে উঠলেন ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী। সম্রাট জাহাঙ্গীরের উপর সম্রাজ্ঞী মেহেরুন্নিসার অপরিসীম প্রভাবের কথা ছিলো সর্বজনবিদিত।

মেহেরুন্নিসার ভাই আসফ খানকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। আসফ খানের মেয়ে মমতাজমহলের বিয়ে হয় সম্রাট শাহজাহানের সাথে। সেই আসফ খানের পুত্রই ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। তার আসল নাম ছিলো মির্জা আবু তালিব বেগ। ১৬৪১ সালে পিতা আসফ খানের মৃত্যু হলে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব আসে তার কাঁধে। শুধু বাদশাহী পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ থাকার কারণেই নয়, বরং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের কারণেই তাকে দেওয়া হয় এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকার কারণে দেশ শাসনের ব্যাপারে অভিজ্ঞতারও কমতি ছিলো না তার। সম্রাট শাহজাহান তাকে শায়েস্তা খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন।

বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি বিহারের শাসনকর্তা, সম্রাটের দরবারের প্রধানমন্ত্রী, গুজরাটের সুবেদার, গোলকুণ্ডা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি, দক্ষিণাত্যের সুবেদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মামা হওয়ার সুবাদে আওরঙ্গজেবেরও ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। সিংহাসন নিয়ে উত্তরাধীকারিদের চলা দ্বন্দ্বের সময় আওরঙ্গজেবের পক্ষ নিয়েছিলেন শায়েস্তা খাঁ। ইতিহাসবিদদের ধারণা এ কারণেই সম্রাট আওরঙ্গজেবের আজীবন কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন তিনি।

১৬৫৮ সালে আওরঙ্গজেবের সিংহাসনের বসার পরেও তার প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো অব্যাহত। ১৬৬৩ সালে তাকে বাংলার নায়েবে নাজিম নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। মারাঠা সরদার শিবাজীর সাথে যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন। তাই অসুস্থ ছিলেন শায়েস্তা খাঁ। তাই ১৬৬৪ সালে দায়িত্ব নিতে ঢাকায় আসেন তিনি।

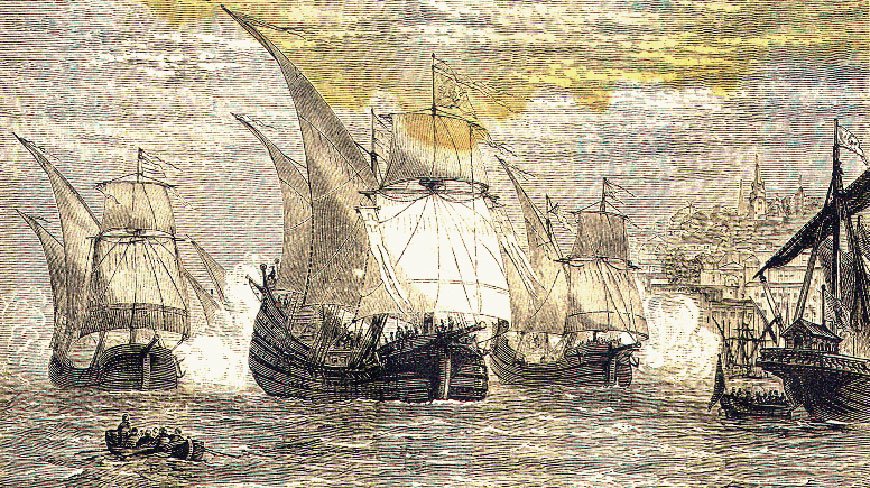

নদীবিধৌত বাংলায় তখন মগ আর পর্তুগিজ জলদস্যুদের শায়েস্তা করার দায়িত্ব শায়েস্তা খাঁর কাঁধে। মগ জলদস্যুদের দস্যুতার মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় বণিক আর সাধারণ মানুষ অতিষ্ট হয়ে পড়ে। বিদেশী বণিক তো দূরের কথা, ভারতের অন্য এলাকার সাথেও ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারছিলেন না বাংলার মানুষজন। নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম তাই আকাশচুম্বী।

মগ আর পর্তুগিজ জলদস্যুদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলে ব্যবসা বাণিজ্যে ইংরেজরা পাবে অপরিসীম সুবিধা। এই কথা ভেবেই তিনি ইংরেজদের কাছে সহায়তা দাবী করেন। তবে ইংরেজরা রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ার কথা জানিয়ে কোনো সাহায্য করেনি। এতে ইংরেজদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন শায়েস্তা খাঁ। জলদস্যুর হাত থেকে রেহাই পেতে ওলন্দাজ বণিকদের সহায়তা করার প্রস্তাব দিলে তারা তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায়। তবে ওলন্দাজদের আসার আগেই ভয় ভীতি প্রদর্শন করায় সন্দীপে পর্তুগিজ জলদস্যুদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

যেহেতু ইতোমধ্যেই পর্তুগিজদের তিনি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন, তাই ওলন্দাজদের সহায়তার দরকার ছিলো না। ফলে মোগল নৌবহরে যুক্ত হওয়ার জন্য ওলন্দাজ রণতরী উপস্থিত হলে তিনি তাদের ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানান। এই অভিযানে সহায়তা করার বিনিময়ে ওলন্দাজ বাহিনী তার কাছ থেকে অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল সেই পরিস্থিতি থেকেও মুক্ত হয়েছিলেন শায়েস্তা খাঁ।

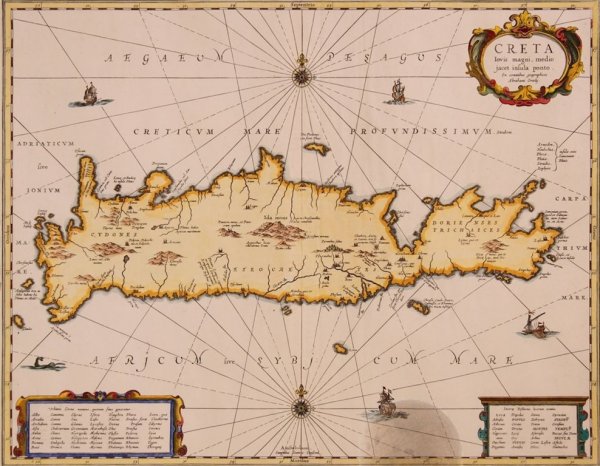

বিরাট শক্তিশালী মগ জলদস্যুদের উৎপাত থেকে রক্ষা পেতে দরকার স্থায়ী সমাধান। এই কথা মাথায় রেখে ঢাকায় নৌ এবং অশ্বারোহীদের সমন্বয়ে বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন তিনি। শায়েস্তা খাঁ দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে তেতাল্লিশ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী গড়ে তোলেন। নদীপথে হোসেন বেগের নেতৃত্বে এবং স্থলপথে নিজের পুত্র উমেদ খাঁর নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনী পাঠানো হয়। গঙ্গার ব-দ্বীপ এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে দস্যুতা করে বেড়ানো মগদের ধাওয়া করে আরাকানে ফেরত পাঠানো হয়। মগ এবং পর্তুগিজ দস্যুদের আধিপত্য কমে আসায় ঢাকাসহ পুরো পূর্ব বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যে স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা ফিরে আসে। একই সময়ে আরাকানদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম দখল করে তার নাম দেন ইসলামাবাদ।

নদীপথ নিরাপদ হওয়ায় শায়েস্তা খাঁর সময় আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আসে। বাণিজ্যের এই গতিশীলতার কারণে ঢাকায় পণ্য সরবরাহ বাড়ে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ে। ১৬৬৬ সালে ইউরোপীয় পর্যটক ফ্রান্সিস বার্নিয়ারের মন্তব্য ছিলো, “চালের সাথে ঘি এবং চার-পাঁচ রকমের মটরশুঁটি দিয়ে একরকম খাদ্য তৈরি হয়। এটি অতি সাধারণ লোকের খাদ্য। মাছ, মুরগিও পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় বাজারে।”

শায়েস্তা খাঁর আমলে ঢাকা ছিলো মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধ। ওলন্দাজ বণিকেরা ঢাকা থেকে এই বস্ত্র ইউরোপ আর এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করতো। তবে সবচেয়ে ভালো মসলিন তিনি রাজপরিবার এবং শাসনকর্তাদের ব্যবহারের জন্য রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এই লক্ষ্যে একজন কর্মচারীও নিয়োগ করেছিলেন।

শায়েস্তা খা কতটা চতুর এবং দক্ষ ছিলেন তা আরেক ইউরোপীয় পর্যটক জ্যাঁ ব্যাপ্টিস্ট ট্যাভার্নিয়ার এর লেখে থেকে পাওয়া যায়। তিনি তার দিনলিপিতে লিখেছিলেন, “শায়েস্তা খাঁ সম্রাট আওরঙ্গজেবের মাতুল এবং রাজ্যের সবচেয়ে চতুর লোক। ঢাকা আগমনের পরদিন তাকে সালাম দিতে গেলাম। তাকে সোনার বুটিদার ও সোনালি ফিতা জড়ানো একটি জমকালো লম্বা জামা এবং পান্নাখচিত একটি চাদর উপহার দিলাম।”

তবে রাজস্ব আদায়ে শায়েস্তা খা ছিলেন কঠোর। কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বছরে তিন হাজার টাকা কর আদায় করেছিলেন তিনি। জনগণের কাছ থেকেও কর আদায় বৃদ্ধি পায় তার আমলে। শায়েস্তা খানের শাসনামলে মোট জাতীয় উৎপাদের ৪৩.৮ থেকে ৬৪ শতাংশই সংগ্রহ করা হয়েছিলো রাজস্ব থেকে। অনেকেই বলে থাকেন, এর ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং জিনিসপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়। তবে শায়েস্তা খাঁ কোম্পানির ব্যাপারে কঠোর হলেও জনগণের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় না করার লক্ষ্যেও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

ইংরেজসহ সব ইউরোপীয় বণিকদের শায়েস্তা খাঁ ‘অনধিকার প্রবেশকারী’ বলে মনে করতেন। বিশেষ করে, তার শাসনামলের শেষের দিকে ইংরেজদের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা দেখে তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাই ইংরেজদের লিখিত ইতিহাসের অনেকক্ষেত্রেই তাকে ‘স্বেচ্ছাচারী’ আর ‘বুদ্ধিভ্রষ্ট বৃদ্ধ নওয়াব’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে ন্যায়পরায়ণ শাসক, দক্ষ যুদ্ধ পরিচালক হিসেবে তার খ্যাতি ছিলো বাংলার মানুষের মুখে মুখে। তার সময়ে ঢাকা ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। জলদস্যু বিতাড়িত হওয়ায় আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে পূর্ব বাংলার সোনালী সময়ের শুরু হয়। ঢাকায় ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিকাশ শুরু হয়েছিলো তার আমলেই। ঢাকার স্থাপত্যকলাও তার সময়ে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো। প্রিয়তম কন্যা পরীবিবির সমাধি সৌধ ছাড়াও তার আমলে নির্মিত হয়েছে ছোট বড় অসংখ্য মসজিদ। ঢাকার বুকে এখনও শায়েস্তা খানের স্মৃতি আছে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শায়েস্তা খানের বিদায়ের দিনে দেওয়া নির্দেশটি পশ্চিম ফটকে আটকে দেওয়া হয়েছিলো। বন্ধ ফটক পুনরায় খুলেছিলো চল্লিশ বছর পরে। সরফরাজ খানের শাসনামলে চালের দাম আবার ঐ স্তরে নেমে এসেছিলো। ঢাকা থেকে বিদায়ের পর আগ্রায় বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নেন শায়েস্তা খাঁ। সেখানেই ৮৬ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তিনি পরপারে চলে গেলেও তার কিংবদন্তি আজও বেঁচে আছে ঢাকার মানুষের মুখে মুখে।