১

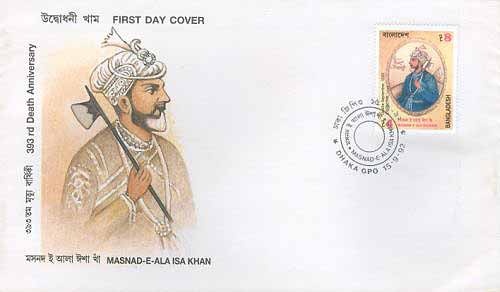

১৫৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইন্তেকাল করেন ভাটি বাংলার বার ভূঁইয়াদের দাপুটে নেতা মসনদ-ই-আলা ঈশা খান। ঐ একই বছরের শুরুর দিকে ইন্তেকাল করেন ঈশা খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মাসুম খান কাবুলি। ভাটির এই দুই বীর খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে গোটা ভাটি অঞ্চল শোকে স্তব্ধ হয়ে পরে। মসনদ-ই-আলা ঈশা খান মুঘল সালতানাতের বিরুদ্ধে ভাটিতে যে দীর্ঘ প্রতিরোধ সংগ্রামের সূচনা করে গিয়েছেন, সেই প্রতিরোধ কী এবার ভেঙে পরবে কি না, এটাই ছিলো মূল দুশ্চিন্তা।

তবে এই দুশ্চিন্তা খুব একটা দীর্ঘায়িত হয়নি। ভাটির মসনদে বসলেন ঈশা খানেরই সুযোগ্য পুত্র মুসা খান। পিতার মতো তিনিও উপাধী নিলেন ‘মসনদ-ই-আলা’। ঈশা খানের জীবদ্দশাতেই তিনি নিজের দক্ষতা আর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। আর এখন ঈশা খানের অবর্তমানে মুঘল সালতানাতের বিরুদ্ধে ভাটি বাংলার প্রতিরোধ যুদ্ধের এই গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তিনি। এদিকে মাসুম খান কাবুলির মৃত্যুর পর তার শূন্যস্থান পূরণ করলেন তার পুত্র মির্জা মুমিন। পিতার মতো তিনিও ভাটির রাজার প্রতি অনুগত রইলেন।

অন্যদিকে বার ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত শেষ যুদ্ধে বাংলার সুবাদার রাজা মানসিংহ নিজের দুই পুত্র হারিয়ে কিছুটা শোক আর কিছুটা ক্লান্তি থেকে ছুটি নিয়ে ১৫৯৮ সালের শুরুর দিকে আজমিরে বিশ্রাম নিতে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু খুব দ্রুত তাকে আবারও বাংলা সীমান্তের দিকে ধেয়ে আসতে হলো। উড়িষ্যাতে এসময় আফগানরা মুঘল সালতানাতের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। মানসিংহের অবর্তমানে তখন বাংলার সুবাদার ছিলেন মানসিংহের নাতি মহাসিংহ।

আফগান বিদ্রোহের জবাব হিসেবে মহাসিংহের প্রেরিত বাহিনীটি বাংলা সীমান্তের কাছে উড়িষ্যার ভদ্রকে এসে পরাজিত হলো। এর ফলে উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চলের কিছুটা বিদ্রোহী আফগানদের দখলে চলে গেলো। অগত্যা মানসিংহকে দ্রুত উড়িষ্যামুখী যাত্রা করতে হলো। ১৬০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে সুবাদার মানসিংহ শেরপুর আতাই-এ (বর্তমানে বর্ধমান) আফগানদের মুখোমুখি হলেন। তুমুল যুদ্ধের পর আফগানরা পরাজিত হয়ে পিছু হটে ভূষণা আর যশোরের দিকে পালিয়ে গেলো। আফগানদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ভাটিবাংলার দিকে সরে আসলো। বিদ্রোহী এসব আফগানদের পিছু নিয়ে সুবাদার মানসিংহ ১৬০২ সালে সোজা ঢাকায় চলে আসলেন। মানসিংহের নাতি মহাসিংহ রয়ে গেলেন ঘোড়াঘাটে।

২

ভাটিতে ঈশা খানের ইন্তেকালের পর ভাটি বাংলার প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতা হিসেবে মসনদ-ই-আলা মুসা খানকে তেমন কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। শেষবারের ব্যর্থ অভিযানের পর মুঘল সেনাবাহিনী আর বাংলার দিকে আগানোর সুযোগ পায়নি। উড়িষ্যার আফগান বিদ্রোহ মুঘলদের ব্যস্ত রাখলো কিছুদিন। কাজেই মসনদ-ই-আলা মুসা খান প্রস্তুতি নেওয়ার মতো বেশ ভালো সময় ও সুযোগ পেয়েছেন। দায়িত্ব নেওয়ার সাথে সাথেই তিনি নিজের সেনাবাহিনী ঢেলে সাজিয়ে নিলেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রধান স্তম্ভ নিজের নৌবহরের প্রতি বিশেষ নজর দিলেন তিনি। মুসা খানের সহযোগী হিসেবে এবার বের শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছিলেন বুকাইনগরের খাজা উসমান আর বিক্রমপুরের জমিদার শ্রী কেদার রায়।

কাজেই ঢাকায় এসে শুরুতে খাজা উসমানকে দমন করার সিদ্ধান্ত নিলেন সুবাদার রাজা মানসিংহ। খাজা উসমান ছিলেন উড়িষ্যার উজির ঈশা খান লোহানীর পুত্র। তারা চাচা কতলু খান লোহানী ছিলেন উড়িষ্যার শাসক। ১৫৯০ সালে কতলু খান লোহানীর মৃত্যু হলে তার নাবালক পুত্র নাসির খান লোহানী উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন। এসময় আফগানরা ঈশা খান লোহানীর তত্ত্বাবধায়নে মুঘলদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি সাক্ষর করে।

কিন্তু ঈশা খান লোহানীর মৃত্যুর পর আফগানরা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ১৫৯৩ সালে মানসিংহ উড়িষ্যার এই বিদ্রোহ দমন করে আফগানদের শক্তি হ্রাস করে অভিজাত আফগানদের উড়িষ্যার বাইরে নানা জায়গায় জায়গীর দিয়ে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। খাজা উসমানের জন্য নির্ধারিত হয়েছিলো বাংলার ফতেহাবাদ (ফরিদপুর)।

খাজা উসমান যখন তার আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে নিজের জায়গীর বুঝে নেওয়ার যখন রওয়ানা দিলেন, এর কিছুদিন পরেই মানসিংহ এই জায়গীরের আদেশ বাতিল করলেন। মানসিংহ সম্ভবত বিদ্রোহপ্রবণ ভাটির এতো কাছে খাজা উসমানকে জায়গীর দিয়ে স্বস্তি পাননি। কিন্তু এই নিয়োগ আদেশ বাতিল হওয়ায় খাজা উসমান গেলেন চটে। কথায় আছে, যা হওয়ার তা হবেই। খাজা উসমান শেষপর্যন্ত সেই ভাটির ভূঁইয়াদের সাথেই জোট বাধলেন। ময়মনসিংহ এলাকায় বুকাইনগরকে কেন্দ্র করে তিনি নিজের আধিপত্য বিস্তার করলেন। মানসিংহ তার ছোট্ট একটি ভুল থেকে অনেক বড় একটি সমস্যার জন্ম দিয়ে বসলেন।

যা-ই হোক, সুবাদার মানসিংহ সেনাবাহিনী নিয়ে ভাওয়াল হয়ে বানার নদের তীরে পৌঁছে আফগানদের মুখোমুখি হন। যুদ্ধে খাজা উসমান পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। তার আফগান সৈন্যরা এদিক সেদিক পালিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। পরাজিত আফগানদের বড় একটি অংশ যোগ দিলো মসনদ-ই-আলা মুসা খানের বাহিনীর সাথে।

খাজা উসমানকে বিতাড়িত করার পর সুবাদার মানসিংহ ঢাকার মুঘল ঘাটিতে ফেরত গেলেন। এখান থেকে তিনি বিক্রমপুরের শ্রী কেদার রায়ের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করলেন। শ্রী কেদার রায় নিজেকে রক্ষার জন্য আরাকানের মগদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এলেন। মেঘনা আর ধলেশ্বরীর সংযোগস্থল ত্রিমোহনীতে মুঘল সেনাবাহিনী তাদের বাধা দিলো। তুমুল যুদ্ধের পর কেদার রায় পরাজিত, আহত ও বন্দী হলেন। বন্দী কেদার রায়কে মানসিংহের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়। আর পরাজয়ের পর আরাকানি মগরা পিছু হটে পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে, একই সময়ে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিলো মুসা খানের বিরুদ্ধে। তিনি তখন পাবনার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থান করে শক্তিবৃদ্ধি করছিলেন। খাজা উসমানের পরাজিত আফগান সৈন্যরা মুসা খানের বাহিনীতে যোগ দিলে মুসা খানের দলভারী হলো। তিনি এবার বাহিনী নিয়ে ইছামতি নদীর তীরে মুঘল সৈন্যদের বাধা দিলেন। এ সংবাদ পেয়ে সুবাদার মানসিংহ স্বয়ং নিজেই এগিয়ে এলেন। মানসিংহের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ শুনে মুসা খান তার বাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়ে সোনারগাঁয়ে নিজের সুরক্ষিত ঘাটিতে ফিরে গেলেন।

৩

১৬০৪ সাল নাগাদ ছোটখাট কয়েকটি যুদ্ধে সফলতা পাওয়ার পর মানসিংহ আত্রাই নদীর তীরবর্তী নাজিরপুর দুর্গে অবস্থান নিলেন। বাংলার বিখ্যাত বর্ষা তখন আসি আসি করছে। নরম মাটিতে এই বর্ষায় মুঘলদের দুর্দান্ত অশ্বারোহী বাহিনীটি কম-বেশি ছয় মাসের জন্য অকার্যকর থাকবে। এই সময়টুকু মুঘলদের জন্য একেবারেই অনুকূল না।

পরের বছরের শুরুর দিকে বাদশাহ আকবর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মানসিংহ আর বাংলায় অভিযান চালানোর সুযোগ পেলেন না। বাদশাহর ডাকে তাকে আগ্রা চলে যেতে হলো। বাদশাহ আকবর আর কোনোদিনই পুরোপুরি সুস্থ হলেন না। বছরের শেষ দিকে, ১৬০৫ সালের ১৫ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করলেন মুঘল সালতানাতের অন্যতম সফল ও শক্তিমান শাসক বাদশাহ জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর। সমাপ্ত হলো একটি অধ্যায়ের। তবে বাদশাহের জন্য পরিতাপের বিষয় হলো, সমগ্র বাংলার উপর তিনি কখনোই পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি।

বাদশাহ আকবরের মৃতুর এক সপ্তাহ পর চতুর্থ মুঘল বাদশাহ হিসেবে অভিষেক হলো শাহজাদা সেলিমের। তিনি রাজকীয় উপাধী নিলেন নূর-উদ-দীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর। বাদশাহী পাওয়ার পর জাহাঙ্গীরের সামনে অনেকগুলো সমস্যা এসে হাজির হলো। এর ভেতরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ন একটি সমস্যা হলো বাংলা।

১৫৭৬ সালের রাজমজলের যুদ্ধে বাদশাহ দাউদ শাহ কররানীর পতনের পর দীর্ঘ তিন যুগ অতিবাহিত হতে চললেও পুরো বাংলার উপর মুঘল কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়নি। উত্তরে ঘোড়াঘাট, দক্ষিণে সাতগাঁও আর বর্ধমান, পূর্বে বগুড়ার শেরপুর মোর্চা আর পশ্চিমে রাজমহল- এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে মুঘল সালতানাতকে। বিষয়টা মুঘল সালতানাতের জন্য লজ্জাজনক। মূল প্রতিরোধ এসেছে ভাটি বাংলা থেকে। আফগানদের পতনের পর থেকে বাংলার অধিকাংশটাই শাসন করছে স্থানীয় জমিদাররা। নানাভাবে ভাটির এ জমিদারদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে আফগানরা। অন্যদিকে এই আফগানরাই আবার সময়ে সময়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে বিদ্রোহ করে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে মুঘল সেনাবাহিনীকে। পুরো বাংলার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট সময় লেগে গিয়েছে, জাহাঙ্গীর এই সময়কে আর দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছেন না।

সাময়িকভাবে তিনি রাজা মানসিংহকেই বাংলার সুবাদার নিয়োগ দিলেন। এর এক বছর পর, অর্থাৎ ১৬০৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ পেলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দুধভাই কুতুবউদ্দিন খান কোকা। পরের বছর মাঝামাঝির দিকে তিনি ‘শের আফগন’ (শের আফগান নয়) আলী কুলী ইস্তজুলুর হাতে আহত হয়ে ইন্তেকাল করেন। বিহারের সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খানকে এবার বাংলার সুবাদার নিয়োগ করে পাঠানো হলো। কিন্তু, বৃদ্ধ এই সুবাদার বাংলার আবহাওয়ার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলেন না। ১৬০৮ সালের এপ্রিল মাসে অসুস্থ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করলেন। কাজেই এই কয়েকটি বছর ভাটিবাংলায় নতুন করে কোনো অভিযান প্রেরণ করা সম্ভব হলো না।

৪

১৬০৮ সালের ৬ মে বাংলার সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলী খানের ইন্তেকালের খবর বাদশাহর কাছে পৌঁছালো। এই খবর পাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তিনি বাংলার নতুন সুবাদার হিসেবে ইসলাম খান চিশতীর নাম ঘোষণা করলেন। তিনি এসময় বিহারের সুবাদার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তবে ইসলাম খান চিশতী তখনও বয়সে বেশ তরুণ আর প্রশাসনিক কাজে কিছুটা অনভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই বাংলার মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং বিদ্রোহপ্রবণ একটি অঞ্চলের সুবাদার হিসেবে ইসলাম খান চিশতীর নিয়োগের বিরোধীতা করলেন দরবারের আমিররা। কিন্তু, ইসলাম খানের উপর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ছিলো অগাধ আস্থা।

ইসলাম খান সাহসী ছিলেন, ছিলেন ধীর-স্থির। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠান্ডা মাথায় সময় নিয়ে তিনি যুদ্ধপরিকল্পনা করতেন, অন্যান্য অফিসারদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন তিনি। এতে তারা নিজেদের বঞ্চিত মনে করার সুযোগ পেতেন না। তার পরিকল্পনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফাঁকফোকর কম থাকতো, বিপদের মুহূর্তে হুট করেই সিদ্ধান্ত না বদলে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন তিনি। তাছাড়া তার ভেতরে রাজকীয় হাবভাব ছিলো, যার ফলে অধীনস্তরা তাকে সমীহ করতো। কাজেই দরবারের বিরোধীতা স্বত্বেও বাদশাহ জাহাঙ্গীর এই নিয়োগ বহাল রাখলেন।

৩৮ বছর বয়স্ক বাংলার নতুন এই সুবাদার ইসলাম খান চিশতী ছিলেন বিখ্যাত শায়খ সেলিম চিশতীর দৌহিত্র বা নাতি। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ও ইসলাম খান কাছাকাছি বয়সের ছিলেন। তাদের খেলাধুলা আর বেড়ে ওঠা এক সঙ্গেই হয়েছিল। ফলে বাদশাহের সাথে ইসলাম খানের একটা আত্মিক বন্ধন তৈরি হয়েছিল। মুঘল সালতানাতের বাদশাহ হওয়ার পর জাহাঙ্গীর ইসলাম খান চিশতীকে ‘ফরজন্দ’ বা ‘পুত্র’ উপাধী দিয়েছিলেন। এটি একটি গুরুত্বপুর্ন সম্মাননা। বাদশাহ আকবরের কাছ থেকে একই সম্মাননার ভাগীদার হয়েছিলেন রাজা মানসিংহ।

যা-ই হোক, বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর ইসলাম খান চিশতী বুঝলেন বেশ বড় একটা দায়িত্ব তার কাঁধে চেপে বসেছে। বুলগাকপুর খ্যাত বাংলার মতো সমস্যাকূল একটি এলাকায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শান্তিস্থাপন করতে হবে তাকে। বিগত বছরগুলোতে চার চারটি বড় অভিযান ভাটিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। বাঘা বাঘা মুঘল জেনারেলরা গত তিন দশকে যা করতে পারেননি, তাকে তা-ই করে দেখাতে হবে। কাজেই তার প্রয়োজন আগাগোড়া নিখুঁত একটি পরিকল্পনা।

৫

সুবাদার ইসলাম খান বেশ ভালোই বুঝেছিলেন বিদ্রোহের মূল ভূমি ভাটি থেকে সুবাহর রাজধানী রাজমহল বেশ দূরে অবস্থিত। কাজেই তিনি সুবাহ বাংলার রাজধানী সরিয়ে এনে একেবারে ভাটির কাছাকাছি স্থাপন করার পরিকল্পনা করছিলেন। ইসলাম খান তখনই ঢাকাকে রাজধানী হিসেবে পছন্দ করেছিলেন কি না তা জানা যায় না, তবে তিনি ভাটিতে এসেই ঢাকাকে সুবা বাংলার রাজধানী ঘোষণা করলেন।

ইসলাম খান জানতেন ভাটিতে ভুঁইয়াদের শক্তির মূল স্তম্ভ হলো তাদের দুর্ধর্ষ নৌবহরটি। অন্যদিকে ভাটিতে মুঘলদের দুর্দান্ত অশ্বারোহী বাহিনী বছরের অর্ধেক সময়ই অকার্যকর থাকতো বর্ষার কারণে। ভাটি জয় করতে হলে মুঘলদের প্রয়োজন শক্তিশালী নৌবাহিনী, যে দিকটি দিকে মুঘলরা ভাটির জমিদারদের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। কাজেই সুবাদার ইসলাম খান এবার নৌবাহিনী ঢেলে সাজানোর কাজে হাত দিলেন। সুবাহ বাংলার মীর-ই-বহর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো দুর্ধর্ষ নৌসেনাপতি মালিক আলী ইহতিমাম খানকে।

বাংলার পরিপূর্ণ বিজয় অর্জনের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন মনে করলেন ইসলাম খান। বিগত দিনগুলোতে বাংলার প্রশাসনে বেশ কিছু অদক্ষ, অযোগ্য আর অকর্মণ্য ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে জেঁকে বসেছে। সময়ে সময়ে এরা নানারকম সমস্যা তৈরি করতেন। ইসলাম খান বাদশাহের কাছে গুরুত্বপূর্ন পদগুলোতে পরিবর্তন আনার অনুরোধ করলেন।

সুবাদার ইসলাম খানের এই অনুরোধ রাখা হয়েছিল। আবুল হাসান শিহাব খানীর মতো বিশ্বস্ত, সৎ আর দক্ষ ব্যক্তিকে দিউয়ান হিসেবে নিযুক্ত করা হলো। ইহতিমাম খানের মতো সুদক্ষ জেনারেলের হাতে নৌবহরের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। এছাড়াও প্রশাসনের নানা পদে ঘাপটি মেরে থাকা অযোগ্য ব্যক্তিদের প্রত্যাহার করে নিয়ে সুদক্ষ কর্মকর্তাদের বাংলায় প্রেরণ করলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর ইসলাম খানকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে, বাংলা বিজয়ের জন্য ইসলাম খানের যা যা দরকার হবে, তার সবই তাকে দেওয়া হবে।

একই সঙ্গে ভাটিতে অভিযানের জন্য তিনি উন্নত মানের কামান, অস্ত্রশস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ আর প্রয়োজনীয় রসদ প্রেরণ করলেন। ভাটি বাংলা বিজয়ের জন্য সুবাদার ইসলাম খান এখন সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। অন্যদিকে নিজেদের সীমিত সম্পদ আর লোকবল নিয়ে আরেকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ভাটির রাজা মসনদ-ই-আলা মুসা খান।

[এই সিরিজের পূর্বে প্রকাশিত পর্বটি পড়ুন এখানে। সিরিজের সবগুলো লেখা পড়তে চাইলে ক্লিক করুন এখানে।]