গত ৩০ ডিসেম্বর বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে পুরুষের পাশাপাশি নারী ভোটারদের সরব উপস্থিতি দেখা গেছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন নারীর ক্ষমতায়ন জোরদার হচ্ছে। কিন্তু চিরকাল এমনটা ছিল না। একশ বছর আগেও নারীরা ভোট দেয়ার কথা চিন্তা করতে পারতেন না। গুটি কয়েক দেশ ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোতে তখন নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। ভোটের মতো নাগরিক অধিকার আদায় করতে একদিন রাজপথে নামেন নারীরা। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা অত্যাচার আর নিপীড়ন সহ্য করে নারীরা অর্জন করেছেন ভোটাধিকার। যুক্তরাজ্যের মতো দেশেও দীর্ঘদিন ধরে চলা আন্দোলনে নারীদের সহ্য করতে হয়েছে ভয়াবহ মাত্রার শাস্তি।

নিউজিল্যান্ডের নারীদের প্রথম ভোটাধিকার প্রাপ্তি

১৯ শতকে বিশ্বজুড়ে নানা দেশে নারীদের ভোটাধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। নিউজিল্যান্ডের উইম্যান্স ক্রিস্টিয়ান টেম্পারেন্স ইউনিয়ন এবং এই আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী কেট শেপার্ড দীর্ঘদিন ধরে নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে এই লড়াই চালিয়ে যান। ১৮৯৩ সালের পূর্বেও বিল উত্থাপন করা হয় কিন্তু পাশ হয়নি। সারাদেশ থেকে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। ১৮৯৩ সালে পার্লামেন্টে বিল পাশ হয় এবং নিউজিল্যান্ডের সকল নারী ভোটাধিকার পায়। নিউজিল্যান্ডের অনেক পুরুষ রাজনীতিবিদও এই আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

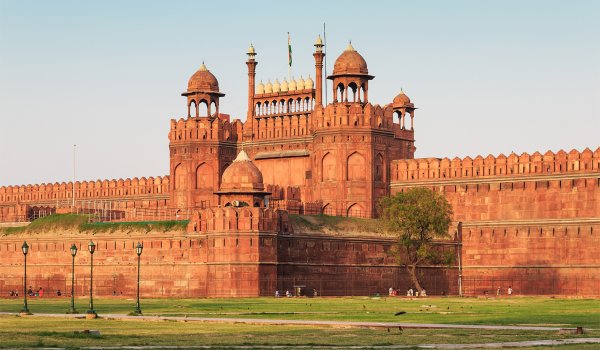

যুক্তরাজ্যে আন্দোলন জোরদার

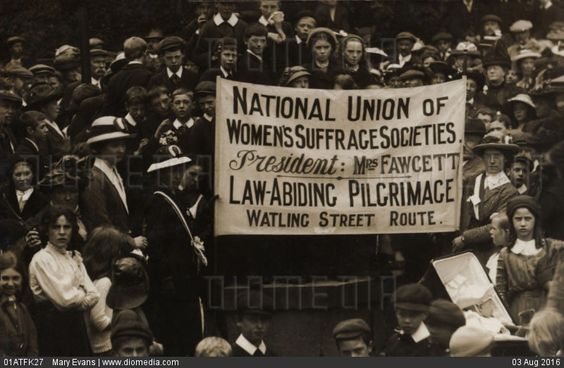

১৮৬৬ সালে যুক্তরাজ্যে একদল নারী পুরুষদের সমান রাজনৈতিক অধিকার পাবার জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে। তৎকালীন জনসমাদৃত ব্রিটিশ সাংসদ জন স্টুয়ার্ট মিল ও হেনরি ফাউসেট নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তারা সংসদে সংশোধনী খসড়া দিলে ভোটে তা হেরে যায়। এর পরপরই সারা দেশে এমন অনেকগুলো দল সংগঠিত হতে থাকে। অবশেষে ১৮৯৭ সালে সবগুলো দলের সম্মিলনে মিলিসেন্ট ফাউসেটের নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব উইমেন্স সাফ্রাজ সোসাইটিজ (NUWSS)। এই সংগঠনের সদস্যরাই সাফ্রাজিস্ট (Suffragists) নামে পরিচিত।

তাদের সকল কর্মকান্ড শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হতো। তারা বিশ্বাস করতো শুধুমাত্র শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতার মাধ্যমেই এই অধিকার আদায় করা সম্ভব। পিটিশন, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে জনসংযোগ সৃষ্টি করার মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ ছিলো। শান্তিপূর্ণ এতসব কার্যক্রমের পরও দাবী আদায়ের কোনো রকম সম্ভাবনা দেখা না যাওয়ায়, অনেক আন্দোলনরত নারী শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। এরাই একত্রিত হয়ে কিছুটা আক্রমণাত্মক উপায়ে আন্দোলন শুরু করেন। এই অংশটিই সাফ্রাজেটস (suffragettes) হিসেবে পরিচিত। ১৯০৩ সালে এমিলিন প্যঙ্কহারস্ট এবং তার দুই মেয়ে ক্রিস্টাবেল ও সিলভিয়ার সমন্বয়ে গঠিত সাফ্রাজেটসদের এই দলটিই হলো উইমেন্স সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইউনিয়ন (WSPU)।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র ডেইলি মেইল নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের পক্ষে ছিলো এবং ১৯০৬ সালে WSPU এর সদস্যদের ডেইলি মেইলের দেওয়া সাফ্রাজেট নামের মাধ্যমেই তারা পরিচিতি পায়। তাদের মূলমন্ত্র ছিল – কথা নয়, কাজ (Deeds not words)।

সাফ্রাজেস্টদের সহিংস আন্দোলন ও গ্রেফতার

১৯০৫ সালে এই দলটি পার্লামেন্টের একজন সদস্য ব্যামফোর্ড স্ল্যাকের মাধ্যমে নারী ভোটাধিকার সম্পর্কিত একটি বিল সংসদে উত্থাপন করে। বিলটি নিয়ে প্রচুর আলোচনা সমালোচনার জন্ম হয় এবং দলটি মানুষের নজর কাড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিলটি পাশ হয়নি। মূলত এরপর থেকেই শুরু হয় তাদের সহিংস কার্যক্রম। তারা সংসদে উন্মুক্ত বিক্ষোভ করে, শুরু হয় ব্যাপক হারে গ্রেফতার। বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশে গিয়ে তারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। সমবেতভাবে ‘Votes for Women’ স্লোগান দিয়ে অসংখ্য রাজনৈতিক সভা তারা ভেঙ্গে দেয়।

তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হেনরি ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যানের সাথে আন্দোলনকারীদের সাথে এক আলোচনায় দেয়া বক্তব্যে আন্দোলনকারীরা আরো ফুঁসে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী তাদের বলেন, আমি আপনাদের সাথে একাত্বতা পোষণ করছি, কিন্তু এই ব্যাপারে এখন কিছু করার নেই। আপনারা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন।

তারা সংসদে বিক্ষোভের মাধ্যমে প্রবেশে চেষ্টা করে, বিভিন্ন স্থানে ঢিল নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাংচুর করে এমনকি বিভিন্ন জায়গায় আগুনও লাগিয়ে দেয়। তবে এক্ষেত্রে তাদের নিয়ম ছিলো কাউকে আঘাত করা যাবে না। ১৯১৩ সালে এমিলি ডেভিডসন নামের এক নারী ঘৌড়দৌড় ময়দানে সাফ্রাজেটসদের নিজস্ব রঙের পতাকা হাতে ছুটে যান ‘Votes for Women‘ বলতে বলতে। রাজার ঘোড়ায় সাফ্রাজেটস ব্যানার পরিয়ে দেওয়া ছিলো তার উদ্দেশ্য। সেখানে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যুবরণ করেন। লাগাতার এসব কর্মকাণ্ডের ফলে প্রচুর ধর পাকড় শুরু হয়। অধিকাংশ সাফ্রাজেটস বন্দী হয়ে যায়।

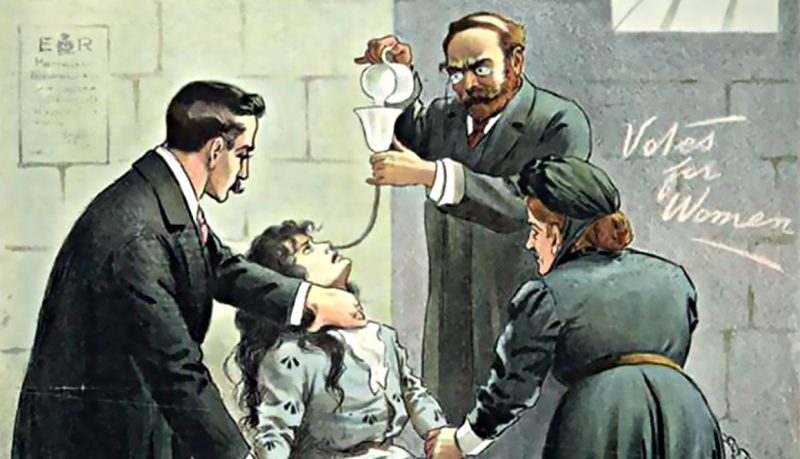

ফোর্স ফিডিং এবং ‘ক্যাট এন্ড মাউস’ এক্ট

বন্দী অবস্থায়ও তাদের প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। তারা সকলে মিলে অনশন শুরু করে। ১৯০৯ সালে ৯১ ঘন্টা অনশন করার পর এক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ঘটনা তাদের মনে দাগ কাটে। তারা অনশনকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু না, সরকার তাদের মুক্তি তো দেয়ইনি বরং যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতিতে জোর করে খাওয়ানো শুরু করে।

পুরুষ ডাক্তাররা জোর করে চেপে ধরে, অনেকে মিলে শারীরিকভাবে শক্তি প্রয়োগ করে খাওয়ানো চেষ্টা করতো তাদের। খাওয়ানোর জন্য ব্যবহৃত নলগুলো ছিলো অপরিষ্কার যেগুলো বারংবার ব্যবহৃত হতো। এতে রোগের সংক্রমণ বেড়ে যায়। ২০ ইঞ্চি লম্বা নলগুলো যখন জোর করে চেপে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো বিদ্রোহীরা তখন নাক কান ও বুকের ব্যথায় চিৎকার করতো। জোরপূর্বক এই খাওয়ানোর পদ্ধতিকে বিদ্রোহিরা যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতি যেমন বলছেন, তার থেকে বেশি জোরালোভাবে বলেছেন, এটি অত্যন্ত অপমানজনক ছিলো তাদের জন্য।

যদিও সামাজিক অবস্থা ভেদে বন্দীদের প্রতি আচরণ ভিন্ন ছিলো। ল্যাডি কনস্ট্যান্স জর্জিনা অনশন শুরু করলে তাকে জোরপূর্বক খাওয়ানো হয়নি বরং দুই দিন পরই মুক্তি দেওয়া হয়। তার মুক্তিলাভ যে সামাজিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক সংযোগের কারণে হয়েছিলো এটি প্রমাণের জন্য একটি কৌশল বেছে নেন তিনি। জেইন ওয়ারটন নাম সহ সাধারণ নারীর বেশে আবার আন্দোলনে সামিল হন। এবার গ্রেফতার হবার পরে তাকে আর ছেড়ে দেওয়া হয়নি বরং তাকেও জোরপূর্বকভাবে খাওয়ানো হয়।

প্রয়োজনের চেয়েও লম্বা ও প্রশস্ত নল ব্যাবহার করা হতো, ওয়াড্রেসরা চেপে ধরলে ডাক্তার দ্রুততার সহিত নলটি প্রবেশ করিয়ে দিতো। যন্ত্রণায় বন্দীরা ছটফট করতে থাকলে তাদের চারপাশ থেকে চেপে স্থির করে রাখা হতো যতোক্ষণ পর্যন্ত খাওয়ানো শেষ না হয়। অনেকটা এভাবেই লেডি কনস্ট্যান্স তাদের অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন। তার পরিচয় প্রকাশ হবার পর তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

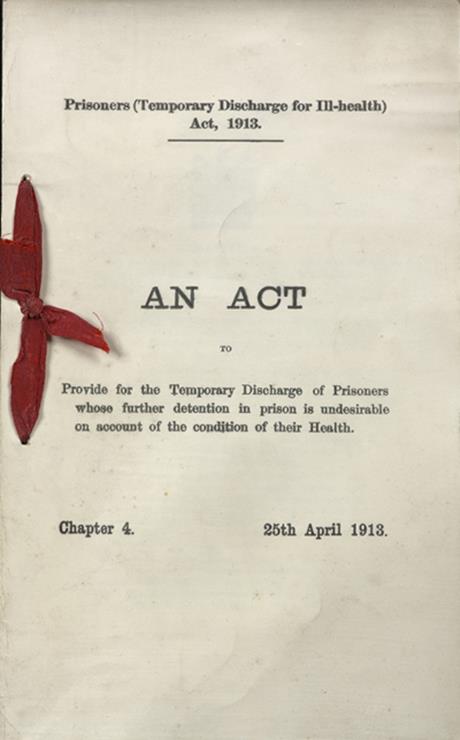

এত নির্যাতনের পরও আন্দোলন থামায়নি সাফ্রাজেটসরা। রাজনৈতিকভাবে আশা দেখানোর পরেও কোনো পদক্ষেপ না নেওয়া এবং লাগাতার নির্যাতনের কারণে তারা আন্দোলনে আরো সক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯১৩ সালে পাশ হয় ‘ক্যাট এন্ড মাউস’ অ্যাক্ট। হাস্যকর এই আইনানুযায়ী, বলপূর্বক খাওয়ানোর কারণে যেসব বন্দীরা অসুস্থ হয়ে যাবে তাদের সাময়িক মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু সুস্থ হওয়া মাত্রই আবার তাদের আটক করা হবে। এই আইনের ফলে নির্যাতনের সময়ও দীর্ঘায়িত হয়ে যায়।

ছাড়া পেয়ে নির্যাতিতরা তাদের অভিজ্ঞতা জানাতে থাকে। নারীরা এমনকি মলদ্বার দিয়ে নল প্রবেশের মাধ্যমে খাওয়ানোর অভিযোগ ও জানায়। সাফ্রাজেটসদের নিজস্ব পত্রিকা ‘Votes for Women’ সহ অন্যান্য সমর্থক গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচারণার ফলে বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টি কাড়ে। সবাই এই পদ্ধতির সমালোচনা শুরু করে। ব্রিটিশ দৈনিক ‘দ্য টাইমস’ সাফ্রাজেটস আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলো তবুও তারা এই পদ্ধতির সমালোচনা করে। আর সেই ডাক্তারদের জানানো হয় ধিক্কার।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও পরবর্তী অবস্থা

১৯১৪ সালের জুলাইয়ে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এমিলিন প্যঙ্কহার্স্ট সাময়িকভাবে তাদের আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ সরকার সকল বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে রাজক্ষমা ঘোষণা করে। এরই মাধ্যমে সমাপ্তি হয় নায্য অধিকার আন্দোলনের উপর স্বৈরাচারী আচরণ চালানোর এক বর্বর অধ্যায়ের। এই যুদ্ধ চলাকাকে ব্রিটিশ নারীরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে, যুদ্ধের ময়দানেও নানা কাজে নিয়োজিত হয়।

বেশিরভাগ পুরুষ যুদ্ধে চলে যাওয়ায় নারীরা খালি হয়ে যাওয়া পদগুলোতে কাজ শুরু করে। তা না হলে সেসময় যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি একেবারে ভেঙ্গে পড়তো। সর্বস্তরের মানুষ এই ঘটনা থেকে সচেতন হয় নারীর অধিকার ও সক্ষমতা সম্পর্কে। অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নারীরা যেমন সহিংস হতে পারে তেমনি পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে রাষ্ট্রের উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারে। এই বোধ সঞ্চার হতে থাকে ব্রিটিশ নাগরিকদের মাঝে।

১৯১৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন করে নারীদের ভোটাধিকার দিলো। তবে শর্ত ছিলো ত্রিশোর্ধ এবং সম্পদের মালিক নারীরাই কেবল ভোট দিতে পারবে। আরো ১০ বছর পর ১৯২৮ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হওয়া শান্তিপূর্ণ নারী ভোটাধিকার আন্দোলন আশার আলো দেখেনি ক্ষণিকের জন্য। সাফ্রাজেটসদের আক্রমণাত্মক আন্দোলনই বিশ্বজুড়ে হৈচৈ ফেলে দেয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিশ্বের মানুষ আন্দোলনটিকে বিবেচনা করে, শুরু হয় তর্ক বিতর্কের। স্বৈরাচারী আচরণ ও নির্যাতন পরাজিত হয় নারীদের মনোবলের কাছে। ব্রিটিশ নারীরা নিজ দেশে তাদের অধিকার আদায়ে তো সমর্থ হয়ই, সেই সাথে অনুপ্রাণিত করে সারা বিশ্বের সকল নারীদের। নায্য অধিকার আদায়ে ভুক্তভোগীদের যে কঠোর হতে হয় এবং তার ফলশ্রুতিতে কর্তৃপক্ষ যে মাথা নত করতে বাধ্য হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে সাফ্রাজেটসরা।