বীরাঙ্গনা বা যুদ্ধশিশু– দুটি শব্দই জড়িত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে। বাংলাদেশে তাদের সামাজিক অবস্থান কেমন, তা বোঝার জন্য একেবারে গোড়ার দিকে নজর দিতে হবে।

বাংলাদেশ নামক দেশটি শুরু থেকেই পুরুষতান্ত্রিক এবং ধর্মশাসিত দেশ। বর্তমান সময়ে এসে ধর্মনিরপেক্ষ বলা হলেও বা মুক্তচিন্তার কিছুটা চর্চা দেখা গেলেও আদতে তা কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে। এদেশে মূল্যবোধের চর্চা যেন শুধুই কাগজে-কলমে, চিন্তা-চেতনায় বা মেধা-মননে নয়।

বীরাঙ্গনা

‘বীরাঙ্গনা’ শব্দটির দ্বারা সেসব বীর নারীকেই বোঝায়, যারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। ‘বীরাঙ্গনা’ শব্দটির শাব্দিক অর্থ বীরের অঙ্গনা, বা বীরের নারী। এখানেও নারীদেরকে সম্মানিত করার ক্ষেত্রে শব্দ চয়নেও পুরুষতান্ত্রিকতা বাঁধ সাধে। নারীদের যেন সম্মানটুকুও পুরুষের পরিচয়েই গ্রহণ করতে হবে।

বীরাঙ্গনাদের এই দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি পেতেই যেখানে ৪০ বছরের বেশি সময় লেগে গেছে, সেখানে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে এসব নারীদের অবস্থা যে কেমন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমানের ভিক্টিম ব্লেমিং ও তার ইতিহাস

ধর্ষণ একটি জঘন্যতম অপরাধ। এবং ধর্ষণই বোধহয় এদেশে একমাত্র অপরাধ যে অপরাধে দোষী হয় স্বয়ং ভুক্তভোগী। এখানে নিচ করে দেখা হয় যার সাথে অপরাধ হয়েছে, তাকেই। যুদ্ধের পর ধর্ষিতা নারীরা সমাজে একপ্রকার অবাঞ্ছিত হয়ে বাকি জীবন কাটান। তাদেরকে কখনো হয়তো নিজ পরিবারেই ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি বা যেসব পরিবার তাদের ফিরিয়ে নিয়েছিলো, তাদেরও সমাজের মুখে অবিরাম শুনতে হয়েছিল নানা কটুকথা। যুদ্ধের পর বহু ধর্ষিত নারীকে রাস্তায় রাস্তায় মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় দেখা যেতো। এদের জন্য সমাজ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অবস্থাটুকুও রাখেনি তখন।

২০১৮ সালেও এসে আমরা দেখতে পাই ধর্ষণের ঘটনায় নানাভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরি কিছু নিয়ম দেখিয়ে কিংবা ধর্মের নানা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে ধর্ষিতার দোষ খোঁজা হয়। কেউ হয়তোবা সরাসরিই বলে বসেন, দোষ তো ধর্ষিতারই। আর যারা পারেন না, তারা ইনিয়ে বিনিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন, মেয়েটি কী করলে, কী পরিধান করলে, কীভাবে কখন কোথায় কী নিয়ম মেনে চলাফেরা করলে ধর্ষণ না-ও হতে পারতো। সোজা কথায় যাকে বলে ভিক্টিম ব্লেমিং বা ভুক্তভোগীকেই দোষারোপ করা। ব্যাপারটি অনেকটা ‘খুন’ হলে যে খুন হয়েছে তাকে দোষারোপ করে তাকে খুন করার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন করার মতোই। কিন্তু ঘুণে ধরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই সমাজে এই সাধারণ বিষয়টি বোঝার মতো মানুষের খুবই অভাব, স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশত বছর পরেও।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রতীকি ভাস্কর্য; source: theaerogram.com

‘যুদ্ধশিশু’

‘যুদ্ধশিশু’ হচ্ছেন তারাই, মুক্তযুদ্ধকালীন ধর্ষণের কারণে যেসব শিশুর জন্ম হয়েছিল। জন্ম নেওয়া এসব অবুঝ শিশুদেরও এই সমাজ গ্রহণ করে নিতে পারেনি। যে শিশুর জন্ম হয়েছে, আদতে তার বিন্দুমাত্র দোষ না থাকা সত্ত্বেও এদের নিয়ে সমাজে কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি আজও। সমাজে আজও এই ব্যাপারটি ধোঁয়াশার মতো। কেউ এটি নিয়ে মুখ খোলেন না, অস্তিত্ব স্বীকার বা অধিকারের প্রশ্ন করা তো আরো দূরের কথা। এদের কেউবা জন্মের পরেই রাস্তাঘাটে বড় হয়েছেন, ভাগ্যবানদের দত্তক নিয়ে গেছেন নানা দেশের উদার কিছু মানুষ।

এতকিছুর ভিড়েও কিছু মানুষ কাজ করে গেছেন নীরবে বীরাঙ্গনা ও যুদ্ধশিশুদের নিয়ে। বই লিখে গেছেন, মানুষকে সচেতন করার কাজ করে গেছেন।

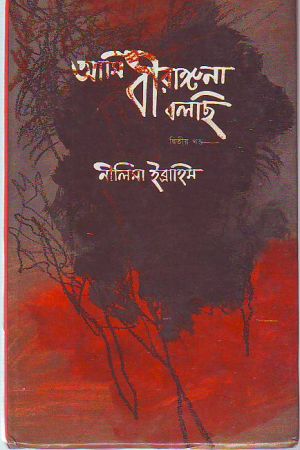

নীলিমা ইব্রাহিম এর ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’, মুস্তফা চৌধুরীর ’৭১- এর যুদ্ধশিশু’ বই দুটি এর মধ্যে অন্যতম।

আমি বীরাঙ্গনা বলছি

নীলিমা ইব্রাহিম তার ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ বইয়ের ভূমিকায় তার বহুদিনের অনুসন্ধান, অভিজ্ঞতা থেকে অনুভূতি বর্ণনা করেছেন এভাবে,

“বর্তমান সমাজ ’৭২ এর সমাজ থেকে এদিকে অধিক রক্ষণশীল। বীরাঙ্গনাদের পাপী বলতেও তারা দ্বিধাবোধ করেন না। সুতরাং, পঁচিশ বছর আগে যে সহজ স্বাভাবিক জীবন থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের নতুন করে অপমানিত বোধ করতে আমি সংকোচ বোধ করছি।”

‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ বইয়ের প্রচ্ছদ; source: grontho.com

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেখিকা তার এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের অপারগতা প্রকাশ করতে গিয়ে এ কথাগুলো বলেন। বইটিতে সাতজন বীরাঙ্গনা নারীর যুদ্ধের সময়কার পার করে আসা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ও পরবর্তী জীবনের এগিয়ে চলার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁদের সবার পারিবারিক অবস্থা একেক রকম। দর্জির মেয়ে, গ্রামের বিত্তশালী কৃষকের মেয়ে, শহরের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা থেকে রাজনীতিবিদের, বিভিন্ন ধরনের পরিবার থেকে উঠে আসা সাত নারীর জীবনের গল্প। তবে এই ৭ জনের মধ্যে একটি মিল আছে। তাঁরা কেউই যুদ্ধের ভয়াবহতার পরেও জীবনযুদ্ধে হেরে যাননি। লড়ে গেছেন টিকে থাকতে, হাল ছেড়ে দেননি।

কিন্তু তাদের জীবনের গল্প পড়লেই বোঝা যায় জীবন যুদ্ধে টিকে থেকে সফল হওয়া কতটা কঠিন ও দুঃসাধ্য ছিল তাদের জন্য। তারা প্রতিনিয়ত লড়াই করে গেছেন নিজেদের মনের সাথে। কখনো একরাশ দুঃখ নিয়ে, কখনোবা হতাশা ও জিজ্ঞাসা নিয়ে। কারণ সেই ‘সামাজিক প্রেক্ষাপট’। সমাজ এই নির্দোষ মানুষগুলোর সারাটা জীবন সীমাহীন যন্ত্রণায় পর্যবসিত করে।

নিজের পরিবারের মানুষজন পর্যন্ত তাঁদের গ্রহণ করেনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে।

আমি বীরাঙ্গনা বলছি বইয়ের প্রথম গল্পে তারা ব্যানার্জীর গল্পে এমন কিছু ব্যাপার দেখা যায়। তার ভাষ্যে,

“বাবা-দাদাও কি তাহলে আমার সতীত্ব-মাতৃত্বের দাম নিয়েছে সরকারের কাছে থেকে। বাড়ি মেরামত করেছে, ওপরে ঘর তুলেছে, ওরা ও ঘরে থাকবে কী করে? তারা নামের একটি মেয়ে আঠারো বছর যে বাড়ির ধূলিকণার সঙ্গে মিশে ছিল তাকে ওরা অনুভব করবে না?”

এটিই কি সবচেয়ে বেশি কষ্টের নয় যে, যে মেয়েটির সাথে অন্যায় হলো, তাকে তার পরিবারের মানুষই নিগৃহীত করে দিলো!

মানুষের মানুষ পরিচয় কীসে হয়?

শরীরে? নাকি মনে? শরীরের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা জিনিসটা কী? এটি সমাজ কীসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে দেয়? কেনই বা নির্ধারণ করে দেয়? ইচ্ছার বিরুদ্ধে নারীকে ধর্ষণ করা হলে এতে নারীর দোষ কোথায়? তাকে কেন যুগ যুগ ধরে অপবিত্রতার দোহাই দিয়ে অবাঞ্ছিত করে দেওয়া হয়? সমাজের সচেতন মানুষ হিসেবে এটিই কি মানুষ হিসেবে সকলের কর্তব্য ছিলো না, সবাই মিলে নির্যাতিত নারীর পাশে দাঁড়াবে? তার মানসিক ক্ষত মুছতে সাহায্য করবে? তাকে কাছে টেনে নেবে?

কিন্তু ব্যাপারটি কেন উল্টোটাই ঘটে?

যুদ্ধের পরে কোনো বীরাঙ্গনাকে হয়তো পরিবার মেনেই নেয়নি। কেউবা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেই সমাজের চাপে ও অত্যাচারে ফিরিয়ে নিতে পারেনি।

এক্ষেত্রে কি সমাজই অত্যাচার করে সেই একই দোষে দুষ্ট হলো না? যে নরপিশাচরা জঘন্যতম কাজ করলো, এই সমাজ ও সম্মিলিত রূপে তাদের অসম্মান করে সেই নরপশুদের মতোই তো আচরণ করলো! সবসময়ই এই প্রশ্নগুলো থেকে গিয়েছে, থেকে যাবে।

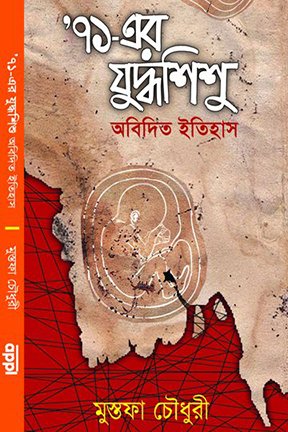

’৭১ এর যুদ্ধশিশু অবিদিত ইতিহাস

এই জাতির একটি বিরাট অংশ বহুগুণে পিছিয়ে আছে মানসিকতার দিক থেকে মানুষ হতে। বাইরের দেশের মানুষরা এসে আমাদের বীরাঙ্গনাদের আপন করে নিজের সাথে নিয়ে যান, যুদ্ধশিশুদের নিয়ে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করেন, এদেশের সমাজ তাদের জন্য স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার পরিস্থিতিও রাখেনি।

মুস্তফা চৌধুরী তাঁর ’৭১- এর যুদ্ধশিশু’ বইয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এই ব্যাপারে তাঁর আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এভাবে,

“এই শিশুদের জন্মকে কেন্দ্র করে প্রচলিত সংস্কারবদ্ধ সমাজ সহানুভূতি দেখায়নি। হাজার বছরের ঘুণে ধরা সমাজের আষ্টেপৃষ্টে যে কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা জমে আছে সে ক্ষুদ্রতা ও কূপমণ্ডুকতার বেড়া ভেঙে আলোর পথে বেড়িয়ে এসে কোনো বাংলাদেশি এ শিশুদের আপন কোলে তুলে নিতে পারেননি। জন্মের সাথে সাথে এ নবজাতকরা ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ হয়ে দাঁড়ায় এবং জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এরা জন্মদাত্রী দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।”

‘৭১ এর যুদ্ধশিশু’ বইয়ের প্রচ্ছদ; source: probashikantho.ca

সর্বপ্রথম কানাডার উদ্যোগে যুদ্ধশিশুদের দত্তক দেয়া শুরু হয়। কানাডার দত্তক বিষয়ক সংগঠন ‘ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন’ ও ‘কুয়ান-ইন ফাউন্ডেশন’ দত্তক গ্রহণের কাজে সংযুক্ত হয়। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইডেন এবং অস্ট্রেলিয়াও এই উদ্যোগে যুক্ত হয়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ যুদ্ধশিশুকে এসব দেশ হতেই দত্তক নেওয়া হয়।

দত্তক নেওয়া মা-বাবাদের অনেকেই সন্তানদের তাঁদের ইতিহাস জানান। এবং তাঁরা বেশ স্বাভাবিকভাবেই সত্যকে গ্রহণ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন।

কিছু যুদ্ধশিশুর উদ্ধৃতি দেখলে পরিষ্কার বোঝা যাবে, আমরা সমাজ হিসেবে, সামাজিক মানুষ হিসেবে কতটা পিছিয়ে অন্য অনেক দেশের তুলনায়। অন্য দেশের মানুষ কীভাবে এসব যুদ্ধশিশুকে একেবারে আপন করে গড়ে তুলেছে তা-ই প্রমাণ করে আমরা জাতি হিসেবে কতটা অমানবিক।

আমিনা লিন ওলসে বলেন,

“আমার জীবন পরিপূর্ণ এবং আমার নিজেকে সংজ্ঞায়ন করতে পেরেছি অতীত অভিজ্ঞতার কারণেই। অতীত তো অতীতই। আমার বাবা-মাই আমাকে আজকের আমি হিসেবে যত্ন করে গড়ে তুলেছেন”।

লারা জারিনা মরিস বলেন,

“এই এতগুলো বছরে আমি কখনো আমার অতীতের কথা বা আমার বাবা-মা পরিবার, যারা বাংলাদেশে রয়ে গেছে তাদের কথা ভেবে অবাক হইনি। এবং আমি কখনো তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টাও করিনি।”

যুদ্ধশিশুদের দত্তক ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার সময় বাংলাদেশের আপামর জনতার মধ্যে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, কেননা এসব যুদ্ধশিশুদের জন্মদাত্রী মা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুসলিম হলেও দত্তক নেওয়ার পর পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোতে এই শিশুগুলো খ্রিস্টান হিসেবে বেড়ে উঠবে।

যে সমাজের জনগণ এই শিশুগুলোকে স্বাভাবিকরুপে গ্রহণ করতে এখন পর্যন্ত প্রস্তুত নয়, সেই শিশুগুলোর ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণকল্পে তাঁদের অন্যতম চিন্তার বিষয় ছিলো ধর্ম। যদিও এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি দত্তক ও অভিবাসন কার্যক্রমে। ১৯৭৪ সালের মধ্যেই যাদের দত্তক নেওয়া হয় তাদের সবার অভিবাসন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছিলো।

আজ এই ২০১৮ সালে এসেও বীরাঙ্গনাদের শুনতে হয় নানা কটু কথা, যুদ্ধশিশুদের ব্যাপারে ধোঁয়াশা। আজও বীরাঙ্গনারা লোকসম্মুখে নিজের পরিচয়ে আসতে অনেকেই ভয় পান। তারা আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন অন্যের পাপের ভার। আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে এই পরিস্থিতি নির্মূলকরণে। সৃষ্টি করতে হবে সামাজিক সচেতনতা। প্রসারিত করতে হবে দৃষ্টিভঙ্গি। মর্যাদা দিতে হবে প্রত্যেকটি মানুষকে। তাহলেই একদিন এই জাতি সত্যিকারভাবে স্বাধীনতা লাভ করবে, চিন্তা মনন ও অধিকারের স্বাধীনতা!

ফিচার ইমেজ: womenEye24.com

তথ্যসূত্র:

১/ আমি বীরাঙ্গনা বলছি- নীলিমা ইব্রাহিম

২/ ‘৭১- এর যুদ্ধশিশু অবিদিত ইতিহাস- মুস্তফা চৌধুরী