“বায়ুশূন্য অবস্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভরের পড়ন্ত বস্তুর গতিবেগ সমান” – এই অতি পরিচিত বৈজ্ঞানিক সূত্রটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে গ্যালিলিও পিসার হেলানো টাওয়ার ব্যবহার করেছিলেন বলে শুনেছি আমরা। ছেলেবেলায় বিজ্ঞানের ক্লাসে আমাদের জানানো হয়েছে, গিনি ও পালকের পরীক্ষার একটি অংশ নাকি তিনি দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভরের কামানের গোলার সাহায্যে হাতে-কলমে পরীক্ষা করেছিলেন এই টাওয়ারের উপর থেকেই।

কিন্তু আসলেই তিনি তা করেছিলেন কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ কখনোই পাওয়া যায়নি। তাই অনেকেই আজ বিশ্বাস করে, গ্যালিলিও নাকি হাতে-কলমে নয়, বরং নিজের মাথার ভেতরেই সেরে নিয়েছিলেন পরীক্ষাটি। কারণ গ্যালিলিও জানতেন, তিনি যা বলছেন সেটিই সঠিক।

এই যে কোনো কিছু হাতে-কলমে পরীক্ষা না করে, স্রেফ মাথা খাটিয়ে কোনো ঘটনার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বিভিন্ন অনুমান, তত্ত্ব বা নীতি প্রণয়ন করা, একে বলা হয়ে থাকে থট এক্সপেরিমেন্ট বা চিন্তন পরীক্ষা। গ্যালিলিওর এই চিন্তন পরীক্ষাকে ২০০৭ সালে Wired Magazine ইতিহাসের সর্বসেরা চিন্তন পরীক্ষার খেতাব দেয়।

গ্যালিলিওর মতো বিশ্বখ্যাত আরো অনেক বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, দার্শনিকরাই যুগে যুগে বিভিন্ন চিন্তন পরীক্ষা করেছেন, এবং তার মাধ্যমে তারা এমন অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যা সাধারণ মানুষের কল্পনারও বাইরে। আবার তারা এমন অনেক প্রশ্নেরও জন্ম দিয়েছেন, যেগুলোর সদুত্তর আজও মানুষের অজানা। এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব তেমনই সেরা কিছু চিন্তন পরীক্ষার ইতিবৃত্ত।

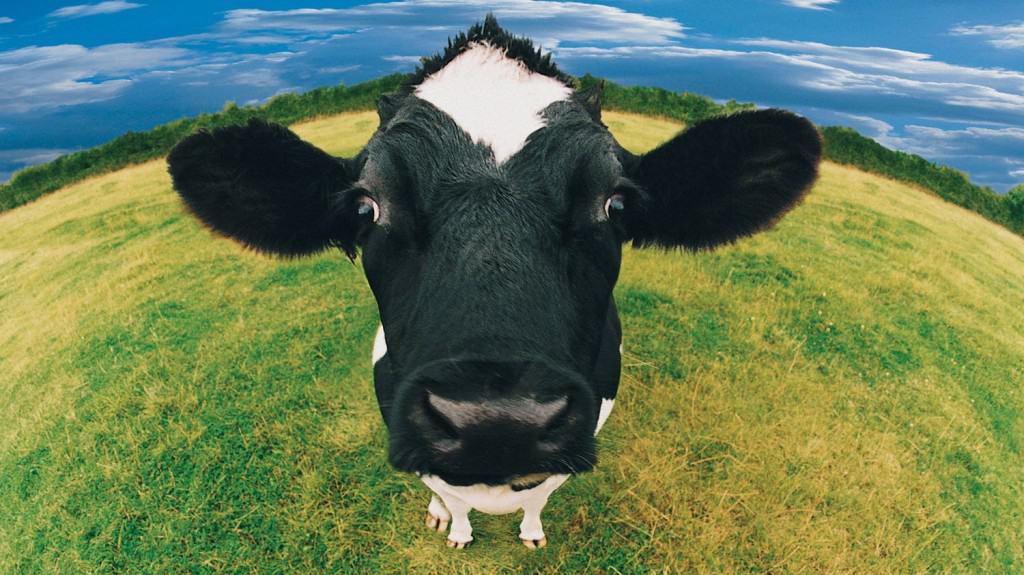

নিখোঁজ গরু

এক কৃষক ভারি চিন্তায় পড়ে গেছে। কারণ তার সবচেয়ে বেশি দুধ দেয়া গরুটাই সকাল থেকে বেপাত্তা। গোয়ালা যখন দুধ সংগ্রহ করতে খামারে এলো, কৃষকের মুখে গরু নিখোঁজের কথা শুনে সে বলল, “গরুটাকে তো আমি আসার পথে এক মাঠে দেখেছি।” গোয়ালার কথা শুনে কৃষক পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারল না। তাই সে নিজেই ছুটে গেল ওই মাঠে। দূর থেকে সাদা-কালো অবয়ব দেখে সে ভাবল, “হ্যাঁ, ওই তো আমার গরু।” এদিকে ফেরার পথে গোয়ালাও আরেকবার ঢুঁ মেরে গেল মাঠ থেকে। সে আবিষ্কার করল, গরুটি সত্যিই আছে বটে, কিন্তু সেটি রয়েছে মাঠের পাশের ঝোপঝাড়ের ভেতর। আর মাঠের আরেক পাশে একটি গাছ থেকে সাদা-কালো রঙের একটি কাপড় ঝুলছে, যেটি দেখেই খানিক আগে কৃষকের গরু বলে বিভ্রম হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো: যদিও গরুটি আসলেই উদ্দিষ্ট মাঠে রয়েছে, কিন্তু কৃষক কি ঠিক ছিল, যখন সে নিজের গরুটিকে দেখতে না পেয়েও ধরে নিয়েছিল যে গরুটি মাঠেই আছে?

নিখোঁজ গরুর এই উদাহরণটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এডমুন্ড গেটিয়ার, জ্ঞানের প্রচলিত সংজ্ঞা “সমর্থনযোগ্য সত্য বিশ্বাস” এর সমালোচনা করতে গিয়ে। এই সংজ্ঞার অর্থ ছিল, একটি বিষয় তখনই জ্ঞানে পরিণত হয়, যখন কোনো মানুষ সেটিকে বিশ্বাস করে। কিন্তু সবসময় কি বিশ্বাস করা বিষয়টিই জ্ঞান হতে পারে? পারে না। যেমন কৃষক নিজের গরুটিকে দেখতে না পেলেও, গোয়ালার ভাষ্য আর দূর থেকে দেখা সাদা-কালো অবয়ব অনুযায়ী সেটিকেই নিজের গরু হিসেবে বিশ্বাস করেছিল। তার এই বিশ্বাস কখনোই জ্ঞান নয়। একটি বিষয় তখনই জ্ঞান হবে, যখন সেটি শুধু সমর্থনযোগ্য বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, প্রমাণিত বিশ্বাসও হবে।

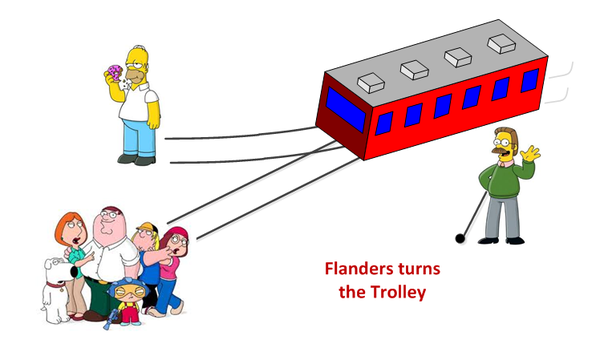

ট্রলি সঙ্কট

এক বদ্ধ উন্মাদ একটি ট্রলি ট্র্যাকে পাঁচজন নির্দোষ ব্যক্তিকে বেঁধে রেখেছে। এবার দূর থেকে একটি নিয়ন্ত্রণহীন ট্রলি কার তাদের দিকে ছুটে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরই সেটি বেঁধে রাখা মানুষগুলোর গায়ে আঘাত হানবে, এবং তাদের মৃত্যু হবে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে, আপনি ওই স্থানে পৌঁছে আবিষ্কার করলেন যে একটি লিভার দিয়ে চাইলে ট্রলি কারটির গতিপথ পরিবর্তন করে দেয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে ট্রলি কারটি নতুন যে ট্র্যকে যাবে, সেখানে মাত্র একজন মানুষকে বেঁধে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ লিভারটি ব্যবহার করে আপনি চাইলে একজন মানুষের প্রাণের বিনিময়ে পাঁচজন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারবেন।

নৈতিক দর্শনের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রথম এই ট্রলি সঙ্কটের প্রস্তাবনা করেছিলেন দার্শনিক ফিলিপা ফুট। নৈতিক দর্শন, বিশেষত উপযোগবাদ, সেই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে, যা থেকে অপেক্ষাকৃত ভালো ফলাফল আসবে, কিংবা অপেক্ষাকৃত বেশি মানুষ লাভবান হবে। সুতরাং উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে একজনকে বলি দিয়ে পাঁচজনকে বাঁচানো অবশ্যই নৈতিক সিদ্ধান্ত।

কিন্তু উপযোগবাদের সমালোচকরা দাবি করেন, আপনি যদি নিজে লিভারটি চালনা করেন এবং তাতে একজন মানুষের মৃত্যু হয়, তাহলে ওই একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য আপনিও আংশিকভাবে দায়ী থাকবেন। কারণ কোনো পরিস্থিতিতেই একজন নির্দোষ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অন্য অনেকে আবার বলেছে্ন, একজন মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া অনৈতিক কাজ বটে, কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে কিছু না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা এবং পাঁচজন মানুষকে মরতে দেয়া হতো আরো বেশি অনৈতিক কাজ।

বর্তমানে অনেক দার্শনিকই ট্রলি সঙ্কটের এই উদাহরণটি ব্যবহারের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেন যে বাস্তব জগতে শতভাগ নৈতিকতা প্রদর্শনের সুযোগ অনেক সময় না-ও আসতে পারে। কখনো কখনো দুটি অনৈতিক কাজের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত কম অনৈতিক কাজটিকে বেছে নেয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে।

থিসিউসের জাহাজ

থিসিউসের জাহাজের উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রিক ইতিহাসবিদ প্লুতার্কের রচনায়। সেখানে বর্ণিত হয়েছে এমন একটি জাহাজের কথা, যেটি শত বছরের পুরনো হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রযাত্রার উপযোগী ছিল। তার কারণ, যখনই জাহাজটির কোনো অংশ নষ্ট বা পুরনো হয়ে যেত, সেই অংশের জায়গায় নতুন একটি অংশ এনে লাগিয়ে দেয়া হতো। এভাবে একসময় দেখা গেল, মূল জাহাজে যেসব অংশ ছিল, তার কোনোটিই আর ওই জাহাজে বর্তমান নেই।

তাহলে এখন প্রশ্ন হলো, সব অংশ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার পরও কি থিসিউসের জাহাজটি সেই আগের জাহাজই ছিল, নাকি সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন কোনো জাহাজে পরিণত হয়েছিল? আর যদি দ্বিতীয়টি হয়, তাহলে ঠিক কোন পর্যায়ে সেটি নতুন ও ভিন্ন জাহাজে পরিণত হয়েছিল?

দার্শনিক টমাস হবস এই সমস্যাটিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। তার প্রশ্ন ছিল: যদি থিসিউসের জাহাজ থেকে সকল পুরনো অংশ খুলে নেয়া হয়, এবং সেসব অংশ দিয়ে একদম নতুন একটি জাহাজ তৈরি করা হয়, তাহলে দুটি জাহাজের মধ্যে কোনটি প্রকৃত থিসিউসের জাহাজ?

দার্শনিকরা থিসিউসের জাহাজের এই উদাহরণটিকে ব্যবহৃত করেন কোনো বস্তুর পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে, বিশেষত এই প্রশ্নে যে কোনো বস্তু কি মূলত তার বিভিন্ন অংশের সমষ্টি নাকি অন্য কিছু।

আরো আধুনিক একটি উদাহরণের মাধ্যমেও এই প্রশ্নের উত্থাপন করা সম্ভব। ধরুন, একটি ব্যান্ড দল আপনার খুবই প্রিয়। সময়ের সাথে সাথে দলটি থেকে একজন-দুইজন করে সদস্য সরে গিয়েছে, এবং এখন দলটির লাইন-আপে এমন একজন সদস্যও নেই, যারা প্রাথমিক দলটিতে ছিল। তাহলে এখনো কি আপনি দলটিকে মূল দল হিসেবে গণ্য করবেন, এবং এখনো দলটি আপনার প্রিয় ব্যান্ড দলের মর্যাদা পাবে?

এখন পর্যন্ত এই প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। তাই একে বর্তমানে বিবেচনা করা হয় পৃথিবীর ইতিহাসের প্রাচীনতম প্যারাডক্সগুলোর একটি হিসেবে।

অসীম বানর

সেই অ্যারিস্টটলের যুগ থেকেই এই চিন্তন পরীক্ষাটি হয়ে এসেছে। তবে এটির বর্তমান ও আধুনিকতম সংস্করণটির জন্ম বিংশ শতকের গোড়ার দিকে, ফরাসি গণিতবিদ এমিল বোরেলের হাত ধরে। তার মতে, অসীম সংখ্যক বানরকে যদি অসীম সংখ্যক টাইপরাইটের উপর অসীম সময় ধরে লেখার সুযোগ করে দেয়া হয়, তবে একসময় তারা “প্রায় নিশ্চিতভাবেই” শেক্সপিয়ারের সমস্ত কাজ টাইপ করে ফেলবে।

“অসীম বানর উপপাদ্য” নামে পরিচিত এই তত্ত্বের মূল ধারণা হলো, অসীম সংখ্যক উৎপাদককে যদি অসীম পরিমাণ কাঁচামাল দিয়ে অসীম সময় ধরে উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে তাদের পক্ষে যেকোনো কিছুই উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

অসীমের শক্তি কতটা, তার দারুণ একটি উদাহরণ এই উপপাদ্যটি। একইসাথে এটি প্রতিনিধিত্ব করে গাণিতিক শক্তিরও। বানরের হাতে হ্যামলেট রচনার বিষয়টি যত আজবই শোনাক না কেন, গাণিতিকভাবে সেটি কখনোই অসম্ভব কিছু নয়।

তবে এটিও মনে রাখা দরকার, আমাদের পৃথিবী এখনো অসীমকে জয় করতে পারেনি, ফলে গাণিতিক শক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলনও আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। এই উপপাদ্যটির কথাই ধরা যাক। ২০০৩ সালে যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা একটি চিড়িয়াখানায় গিয়ে বানরদের উপর এই উপপাদ্যের পরীক্ষা চালিয়েছিল। বানরদের কম্পিউটার ও কিবোর্ড দিয়ে দেখতে চাওয়া হয়েছিল, তারা কী লেখে। নির্দিষ্ট সময় পর দেখা গিয়েছিল, বানরগুলো মিলে মোট পাঁচ পাতা রচনা করেছে, যার প্রায় পুরোটা জুড়েই রয়েছে ‘s’ অক্ষরটি।

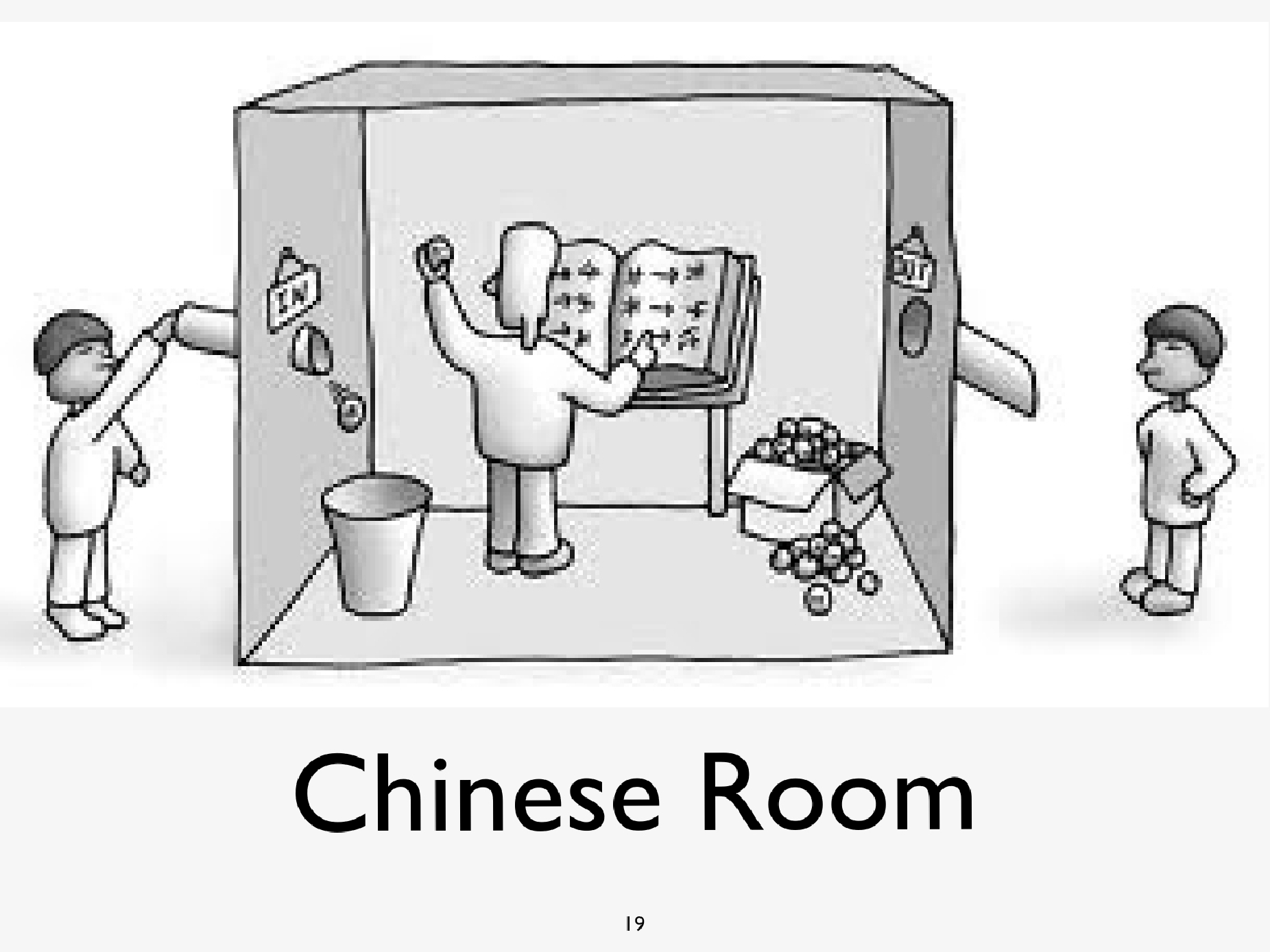

চীনা কক্ষ

একজন ইংরেজিভাষী লোককে একটি বদ্ধ কক্ষে বন্দি রাখা হয়েছে। শুধু কক্ষের দরজায় একটি ছোট ফোঁকর আছে, যার মধ্য দিয়ে চিঠি প্রবেশ করানো সম্ভব। বন্দি লোকটির কাছে রয়েছে ইংরেজিতে রচিত একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের হার্ড কপি, যেটি চীনা ভাষায় অনুবাদ করতে পারে। এছাড়াও তার কাছে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে কাগজ, পেন্সিল, এবং ফাইল ক্যাবিনেট।

বাইরে থেকে কেউ একজন চিঠির ফোঁকরের মাধ্যমে লোকটিকে কিছু কাগজ পাঠাল। কাগজে সবকিছুই চীনা ভাষায় লেখা। লোকটি চীনা ভাষা লিখতে বা পড়তে জানে না বটে, কিন্তু তারপরও সে তার কাছে থাকা প্রোগ্রামিংয়ের বইটির সাহায্যে চীনা ভাষায় রচিত লেখাগুলোর অর্থ উদ্ঘাটন করে ফেলল, এবং সেটির উত্তরও চীনা ভাষায় দিতে সক্ষম হলো। ফলে ওই কক্ষের বাইরে অবস্থানরত যে কেউ বিশ্বাস করবে, লোকটি হয়তো চীনা ভাষা জানে।

এই চিন্তন পরীক্ষাটির প্রণেতা আমেরিকান দার্শনিক জন সার্ল। তার মতে, বন্দি লোকটি চীনা ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে পারত না, এমনকি এ ভাষায় চিন্তাও করতে পারত না। তবু সে তার কাছে থাকা বিভিন্ন সরঞ্জামের সাহায্যে নিজের চিন্তাকে চীনা ভাষায় রূপান্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পেরেছে, যা থেকে যে কারোই মনে হবে সে হয়তো চীনা ভাষা জানে।

এই উদাহরণের মাধ্যমে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কম্পিউটার ও অন্যান্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোনো কথা বলতে বা লিখতে পারে মানেই এই না যে তারা আসলেই চিন্তা করা ও অনুধাবনের ক্ষমতা রাখে। চীনা ভাষা না জেনেও কাজ চালাতে পারা লোকটির মতো কম্পিউটার ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও তাদের কাছে থাকা তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারে, এবং সাধারণ মানুষ ভাবে তারা হয়তো আসলেই মানুষের সমান বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

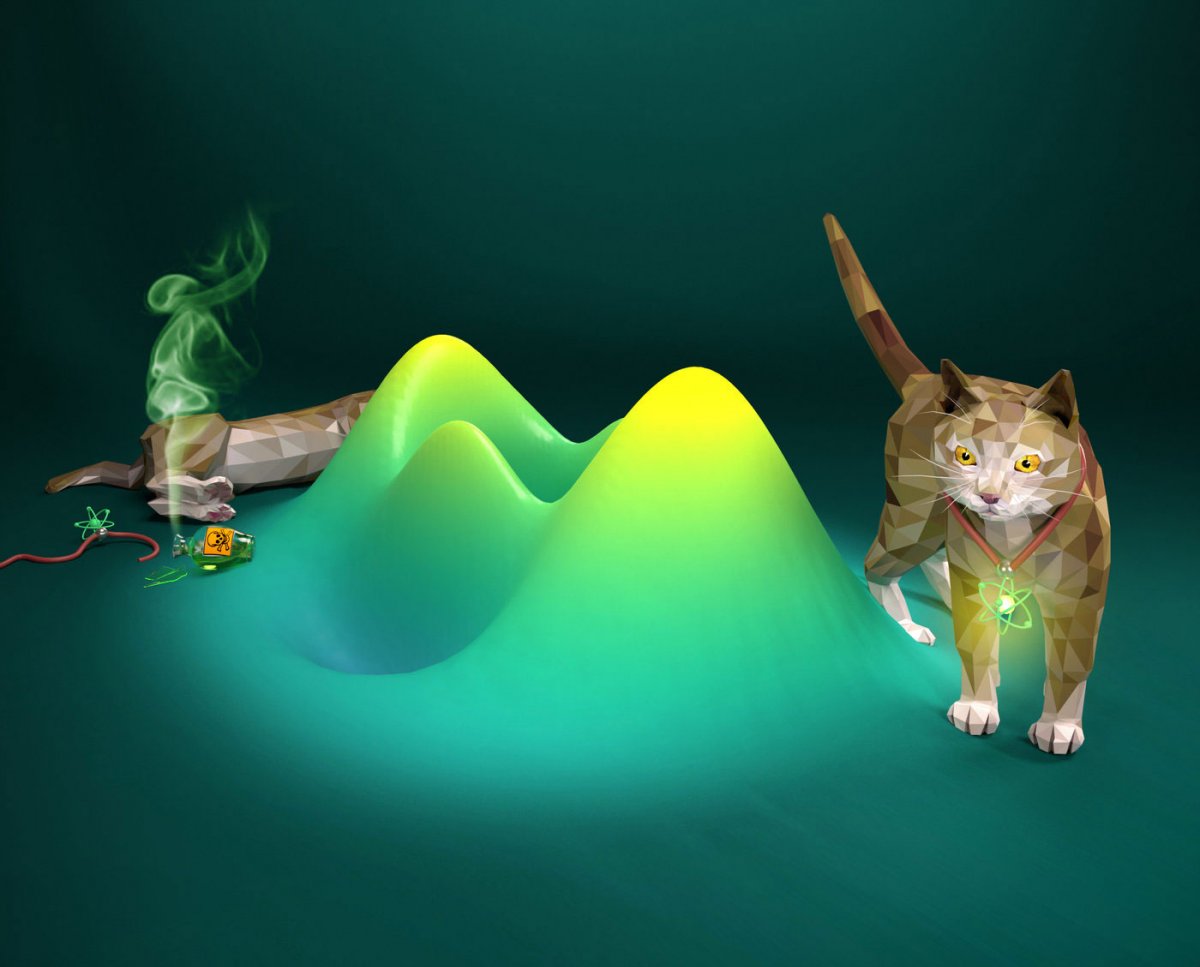

শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল

শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল কোয়ান্টাম মেকানিক্স সম্পর্কিত একটি বহুল প্রচলিত প্যারাডক্স, যার প্রণেতা অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী এরউইন শ্রোডিঙ্গার। এখানে কল্পনা করা হয় একটি বিড়ালের কথা, যাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও বিষের বোতল সমৃদ্ধ একটি বাক্সের মধ্যে এক ঘণ্টার জন্য আটকে রাখা হবে। ৫০/৫০ সম্ভাবনা এই যে এক ঘণ্টার মাঝেই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো ক্ষয় হবে। এবং যদি তা হয়, ধাতুনলের সাথে যুক্ত একটি হাতুড়ি নড়ে উঠবে, বোতলটিকে ভেঙে ফেলবে, বিষ বের করে দেবে, এবং বিড়ালটিকে মেরে ফেলবে।

এখন শ্রোডিঙ্গারের যুক্তি হলো, বিড়ালটির বাঁচা-মরা মূলত নির্ভর করছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয়ের উপর, এবং যেহেতু সেটি ক্ষয়ের সম্ভাবনা ৫০/৫০, তাই বাক্স খোলার আগপর্যন্ত বিড়ালটি একাধারে বেঁচেও আছে আবার মরেও গেছে।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে, যেহেতু বাক্সের ভেতর কেউ নেই সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যে বিড়ালটির ভাগ্যে আসলে কী ঘটেছে, তাই বিড়ালটির সম্ভাব্য দুই পরিণতিকেই ধরে নিতে হবে। এটি অনেকটা সেই ধাঁধাঁর মতো যে, “যদি বনের মধ্যে কোনো গাছ ভেঙে পড়ে কিন্তু সেটির আশেপাশে কেউ নেই শোনার মতো, তাহলে কি গাছটি শব্দ করবে?”

শ্রোডিঙ্গার মূলত কোয়ান্টাম সুপারপজিশনের উপর রচিত একটি আর্টিকেলের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই চিন্তন পরীক্ষাটি করেছিলেন। সুপারপজিশনের মূলে রয়েছে বোর ও হাইজেনবার্গের কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন। কোপেনহেগেন ইন্টারপ্রিটেশন বলছে, একটি কোয়ান্টাম কণা বা পারমাণবিক মাত্রার একটি কণা একইসাথে তার সবরকম অবস্থায় থাকতে পারে। এই সবরকম অবস্থার সমন্বয়কে বলা হয় সুপারপজিশন। কেবলমাত্র তখনই কণাটি নির্দিষ্ট কোনো অবস্থা লাভ করবে, যখন কেউ সেটিকে পর্যবেক্ষণ করবে।

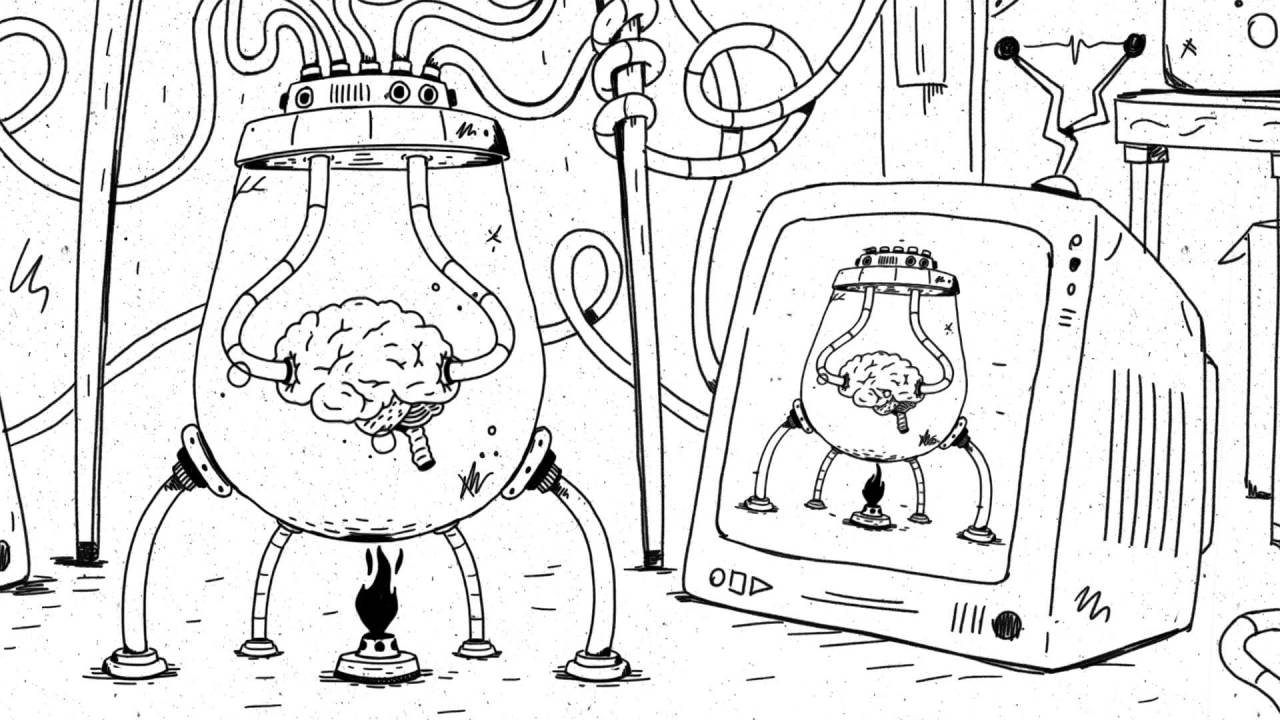

টবে রাখা মস্তিষ্ক

মনে করুন, কোনো পাগল বিজ্ঞানী আপনার শরীর থেকে আপনার মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেছে, এবং সেটিকে স্থাপন করেছে কোনো একটি টবের ভিতর, যে টবের মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম তরল পদার্থ। এবার আপনার মস্তিষ্কে ইলেকট্রোড সংযুক্ত করা হলো, এবং সেটিকে আবার সংযুক্ত করা হলো কম্পিউটারের সাথে, যা আপনার মস্তিষ্কের যাবতীয় স্মৃতি ও অনুভূতি উপস্থাপনে সক্ষম।

যেহেতু আপনার পারিপার্শ্বিক পৃথিবী সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আপনার মস্তিষ্কে সংরক্ষিত ছিল, তাই এবার কম্পিউটারটির পক্ষেই সম্ভব আপনার দৈনন্দিন জীবনের সকল অভিজ্ঞতা নিজে অনুভব করা। এবং সেটি যদি আসলেই সম্ভব হয়, তাহলে আপনি কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন যে আপনার চারপাশের সবকিছুও সত্যি, কোনো কম্পিউটারে সৃষ্ট স্টিমুলেশন নয়?

দার্শনিক ও কম্পিউটার বিজ্ঞানী হিলারি পুটনাম এই চিন্তন পরীক্ষাটির জনক। তবে এটির মূল উদ্ভব ঘটেছে কিন্তু সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে, দার্শনিক রেনে দেসকার্তেসের মাধ্যমে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, কোনোদিন কি তিনি প্রমাণ করতে পারবেন যে তার সকল অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা একেবারেই তার নিজস্ব, কোনো অপদেবতা কর্তৃক সৃষ্ট ভ্রম নয়? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই দেসকার্তেস বলেছিলেন, “আমি তা-ই যা আমি ভাবি।”

টবে রাখা মস্তিষ্ক সম্ভবত সবচেয়ে বিস্ময়কর ও মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো চিন্তন পরীক্ষা। এই পরীক্ষা হতে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যুগে যুগে দার্শনিকরা নিজেদের মতো করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সেসব উত্তরের কোনোটিই সর্বজনগ্রাহ্য হয়নি।

আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, কখনো কি আপনারও মনে হয় না যে, “আমি আমার আশেপাশে যা কিছু দেখছি, সেগুলো সব কি আসলেই সত্য, নাকি নিছকই আমার কল্পনা?”

বিজ্ঞানের চমৎকার সব বিষয়ে রোর বাংলায় লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কেঃ roar.media/contribute/