জগতে আমরা যা কিছু করছি তার সবকিছুর পেছনে আছে সূর্য। শক্তিকে ব্যবহার করে আমাদের সভ্যতা ও জীবন গড়ে উঠেছে। আর পৃথিবীর প্রায় সকল শক্তির উৎসই সূর্য। প্লেটে তরকারি নিয়ে ভাত খাচ্ছি, এর পেছনে অবদান আছে সূর্যের। সুইচ টিপে ফ্যানের বাতাস খাচ্ছি, এর পেছনে অবদান আছে সূর্যের। মনোরম সবুজ দৃশ্য দেখছি, এর পেছনে অবদান আছে সূর্যের। আরামের পোশাক পরছি, এর পেছনে অবদান আছে সূর্যের। সবকিছুর পেছনেই আছে সূর্য। কীভাবে? দেখুন পরিশিষ্টে।

সভ্যতাকে এগিয়ে নিতে হলে দরকার শক্তি। আর সূর্য বিপুল শক্তির উৎস। তাই শক্তি আহরণে সবার আগে সূর্যের দিকেই তাকাতে হবে। অন্যান্য নক্ষত্রও বিপুল শক্তির উৎস, তবে আমাদের সাপেক্ষে সবচেয়ে কাছের এবং সবচেয়ে সহজলভ্য হলো সূর্য।

সূর্যকে ব্যবহার করতে গেলে দরকার একে নিয়ে বিস্তর গবেষণা। সূর্যের ক্ষতিকর দিক থেকে বাঁচতে হলেও দরকার গবেষণার। সূর্যের বিভিন্ন ক্ষতিকর রশ্মি আছে যা পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর বাইরে মহাকাশচারীদের উপর প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে বসে দূর থেকে অনেক গবেষণা করেছেন। তবে আরো নিখুঁত ও আরো বিস্তারিত গবেষণার জন্য দরকার কাছে যাওয়া। কিংবা অন্ততপক্ষে পৃথিবীর বায়ুর আবরণ থেকে বেরিয়ে মুক্ত স্থান থেকে সূর্যের দিকে পরীক্ষার যান্ত্রিক চোখ তাক করা। হোক সেটা পৃথিবীরই কক্ষপথ, কিন্তু তারপরেও ভূমি থেকে করা পর্যবেক্ষণের চেয়ে ভালো। তাই বিজ্ঞানীরা সময়ে সময়ে সূর্যের দিকে কিংবা সূর্যকে লক্ষ্য করে পাঠিয়েছে বিভিন্ন মিশন। এরকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মিশল নিয়ে আজকের আয়োজন।

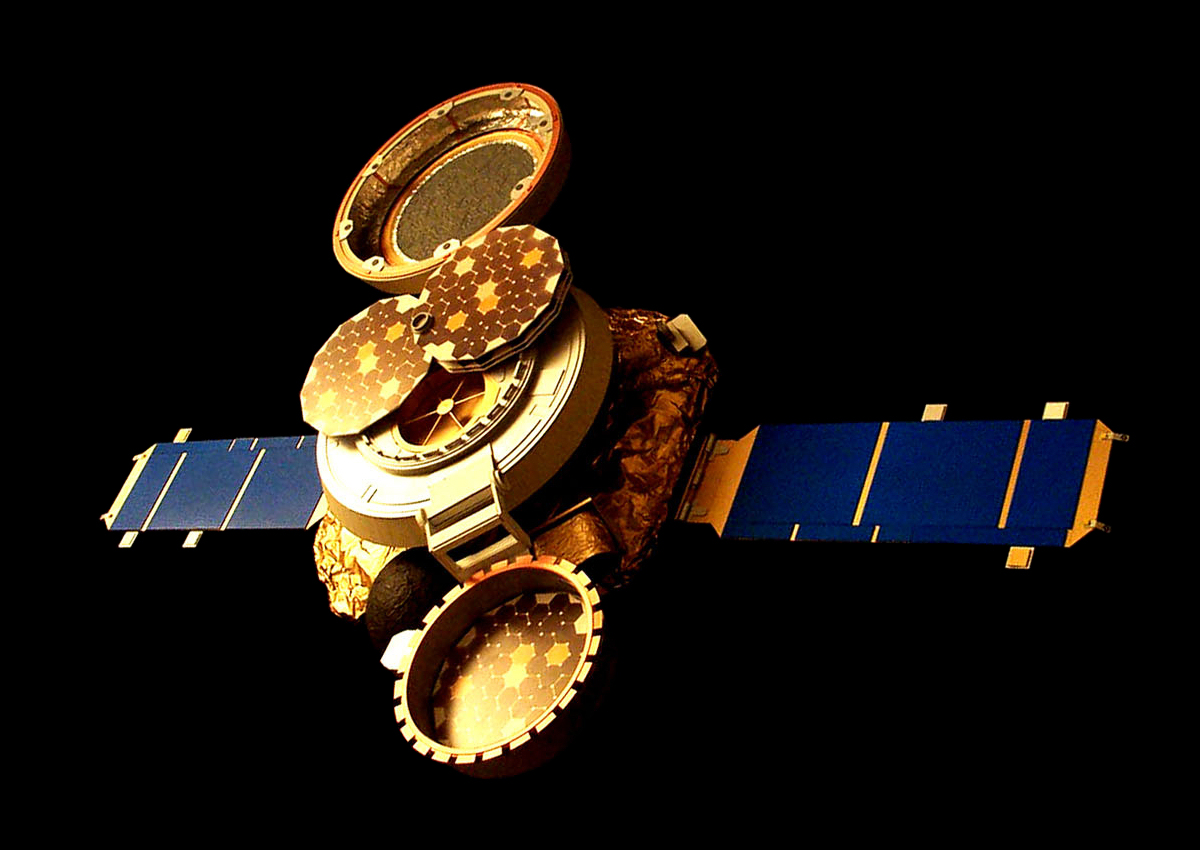

জেনেসিস (২০০১-২০০৪)

একে পাঠানো হয়েছিল সৌর বায়ুর (Solar wind) নমুনা নিয়ে আসার জন্য। সূর্যের বাইরের স্তর থেকে প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ চার্জিত কণা নিঃসৃত হয়। এদের মধ্যে আছে ইলেকট্রন, প্রোটন, আলফা কণা ইত্যাদি। সূর্যের বাইরে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এরা অবস্থান করে। এই অঞ্চলটি হলো সৌর বায়ু অঞ্চল। একে করোনা বলেও ডাকা হয়। এই অঞ্চলের বস্তুকণার ব্যবচ্ছেদ করতে পারলে সূর্য সম্পর্কে জানা যাবে অনেক কিছু। সে লক্ষ্যে নাসা ২০০১ সালে একে সূর্যপানে পাঠায়। সৌর বায়ুর নমুনা সংগ্রহ করে এটি ফিরে আসে। তিন বছর ধরে ঘুরে ঘুরে এটি নমুনা সংগ্রহ করে।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে পৃথিবীতে অবতরণের সময় এটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এর প্যারাসুট ঠিকভাবে খোলেনি বলে এটি ভূমিতে সজোরে আছড়ে পড়ে। এতে সৌর বায়ুর অধিকাংশ নমুনা নষ্ট হয়ে যায়। তবে অল্প কিছু নমুনা টিকে ছিল, যেগুলো বিজ্ঞানীরা গবেষণার কাজে লাগিয়েছিলেন। সেসব বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও সূর্যের সৃষ্টির সময়কার কিছু তথ্যও উদঘাটন করেছেন।

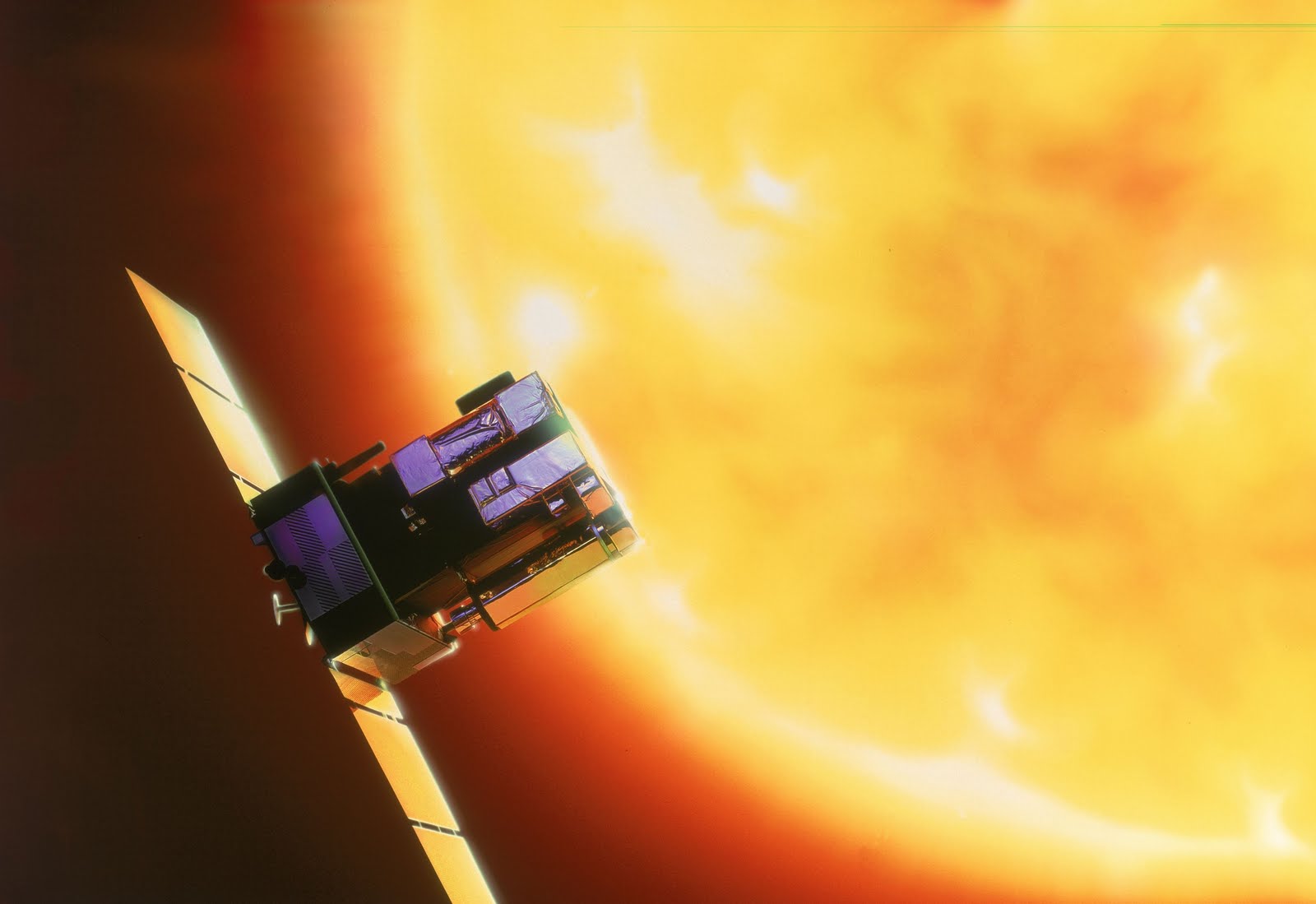

সোলার অ্যান্ড হেলিওস্ফেরিক অবজারভেটরি (১৯৯৫-বর্তমান)

ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ও নাসার যৌথ উদ্যোগে এটি পাঠানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য সূর্যের বহিঃস্তর ও সৌর বায়ু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। শুরুতে মাত্র দুই বছরের জন্য পাঠানো হয়েছিল একে। পরবর্তীতে সচল ও কর্মক্ষম থাকায় একে দিয়ে আরো কাজ করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবার অনুমোদন আছে। সে সময় পার হয়ে গেলে অনুমোদন আরো বাড়ানো হতে পারে। দীর্ঘ এই সময়ে এটি সূর্য সম্পর্কে অনেক তথ্য পাঠিয়েছে। প্রায় ৩ হাজার ধূমকেতু আবিষ্কৃত হয়েছে এর মাধ্যমে।

ট্রেস (১৯৯৮-২০১০)

ট্রানজিশন রিজিওন অ্যান্ড করোনাল এক্সপ্লোরার বা TRACE। এই নভোযান প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল সূর্যের চুম্বক ক্ষেত্র ও প্লাজমা[1] সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেওয়া। প্লাজমা হলো অতি-উত্তপ্ত গ্যাস। সূর্যের প্রবল তাপের কারণে সেসব গ্যাসের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ থেকে বের হয়ে যায়। আর এরকম ক্ষেত্রে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এই নভোযান সূর্যের এসব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে।

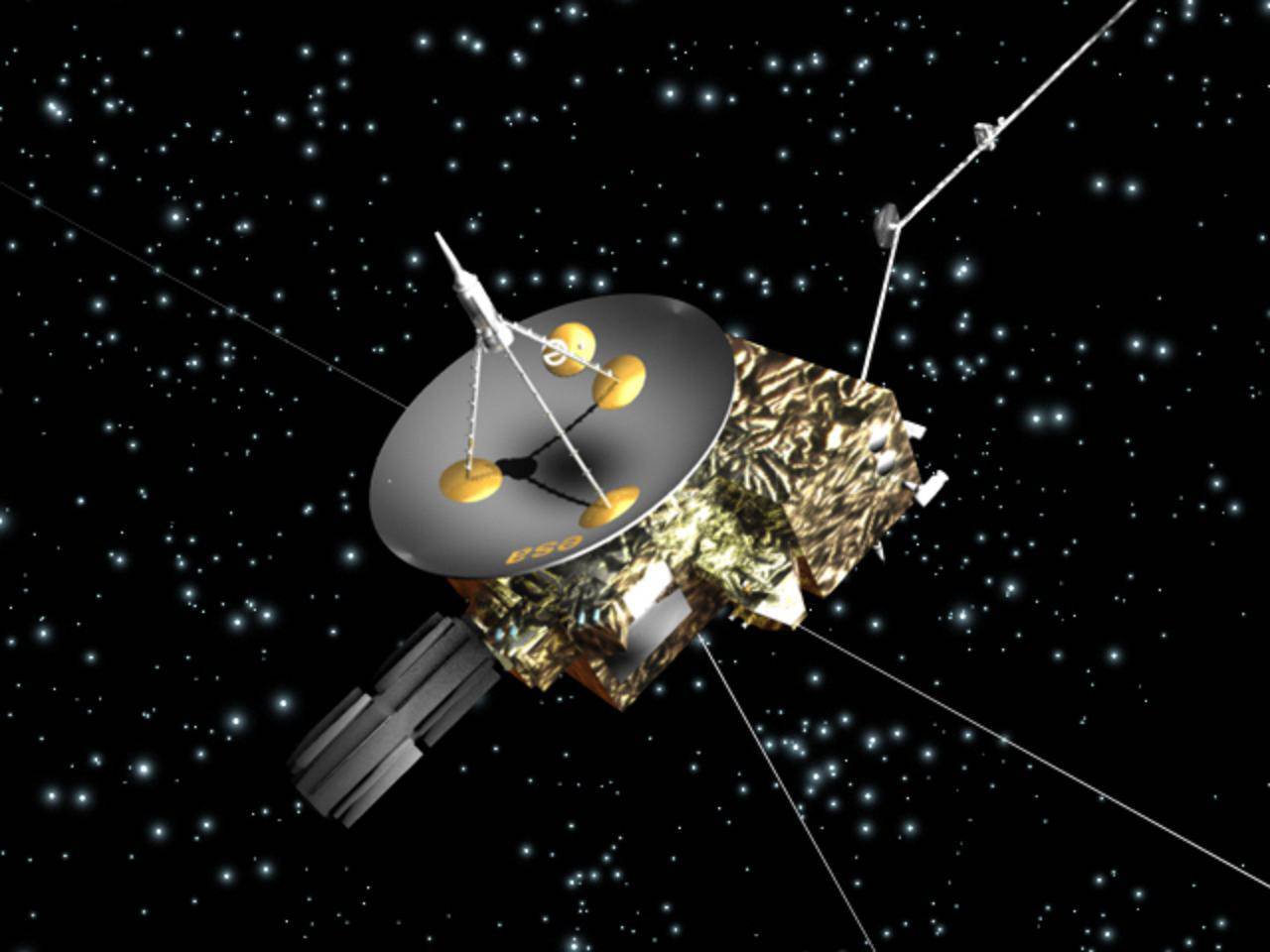

ইউলিসিস (১৯৯০-২০০৯)

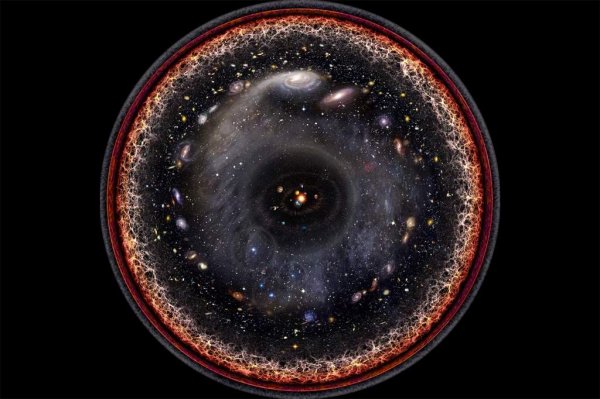

সৌরজগতে সূর্যের অধীন পুরো এলাকাকে ঘিরে একটি অঞ্চল আছে। সূর্য থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন গ্যাসীয় কণা দিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। একে অনেকটা বলা যায় সৌরজগতের আবরণ। এই আবরণকে ভালোভাবে বুঝতে নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির যৌথ প্রচেষ্টায় উৎক্ষেপণ করা হয় নভোযান ইউলিসিস। সৌরজগৎ, সৌরজগতের বাইরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করেছে এই নভোযান। ১৮ বছর ৮ মাস অবিরাম অনুসন্ধান শেষে এর কার্যক্রম শেষ হয় ২০০৯ সালে।

ইয়োকোহ (১৯৯১-২০০১)

জাপান কর্তৃক প্রেরিত নভোযান। এটি পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে এক্স-রে ও অন্যান্য স্পেকট্রামে সূর্যের ছবি তুলে পাঠিয়েছে। এটি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল একটি সফট এক্স-রে টেলিস্কোপ, একটি হার্ড এক্স-রে টেলিস্কোপ, একটি ক্রিস্টাল স্পেকট্রোমিটার ও একটি ব্যান্ড স্পেকট্রোমিটার। এদের সাহায্যে সূর্যের অনেক অজানা রূপ বেরিয়ে এসেছে। সৌরঝড় সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে এই নভোযান।

সোলার ম্যাক্স (১৯৮০-১৯৮৯)

সৌর ঝড় ও সূর্যে ঘটমান বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল একে। কিন্তু পাঠাবার কিছুদিনের মাঝে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। প্রায় ৪ বছর এটিকে সেই অবস্থায় রেখে দেয়া হয়। পরবর্তীতে চ্যালেঞ্জার স্পেস শাটলের নভোচারীরা ১৯৮৪ সালে এর ত্রুটি সারিয়ে তুলেন। এরপর এটি কর্মক্ষম অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকে। ১৯৮৯ সালে এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংঘর্ষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

হিনোড (২০০৬-বর্তমান)

ইয়োকোহ এর পরবর্তী মিশন হিসেবে জাপান কর্তৃক একে পাঠানো হয়। সূর্যের করোনা এবং বাইরের স্তরের অতি-উত্তপ্ত পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা এর উদ্দেশ্য। যে অংশের কথা বলা হচ্ছে তার তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস। সূর্য থেকে সময়ে সময়ে বড় আকারের বিস্ফোরণ হয়। সেসবও পর্যবেক্ষণ করবে এটি। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন এর মাধ্যমে সৌর বিস্ফোরণ সম্পর্কে ভালো ধারণা অর্জন করা যাবে।

স্টেরিও (২০০৬-বর্তমান)

পাশাপাশি দুটি মহাকাশযান একসাথে প্রেরণ করা হয়েছিল। একটি স্টেরিও অগ্রভাগ, অপরটি স্টেরিও পশ্চাৎভাগ। উভয়টিই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তবে একটি করে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে, অর্থাৎ পৃথিবীকে স্টেরিওর পেছনে রেখে। অপরটি করে সূর্য ও পৃথিবী পার হয়ে, অর্থাৎ পৃথিবীকে সামনে রেখে। ফলে দুই যানের দুই অবস্থান থেকে একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন ছবি উঠে। দুই ভিন্ন অবস্থান থেকে তোলা একই জিনিসের ছবি বিশ্লেষণ করে বস্তুটি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়।

মানুষ যদি এক চোখ দিয়ে কোনো বস্তু দেখে তাহলে তার অবস্থান ও ত্রিমাতৃক বর্ণনা সঠিকভাবে আসে না। দুই চোখের মিলিত দৃষ্টি এই ত্রুটি দূর করে দেয় পরিষ্কার ত্রিমাতৃক ছবি প্রদান করে মস্তিষ্কে। এই নীতি ব্যবহার করেই স্টেরিও মহাকাশযানদ্বয় সূর্যে ঘটমান বিভিন্ন বিষয়ের উপর উন্নতমানের ছবি সরবরাহ করে।

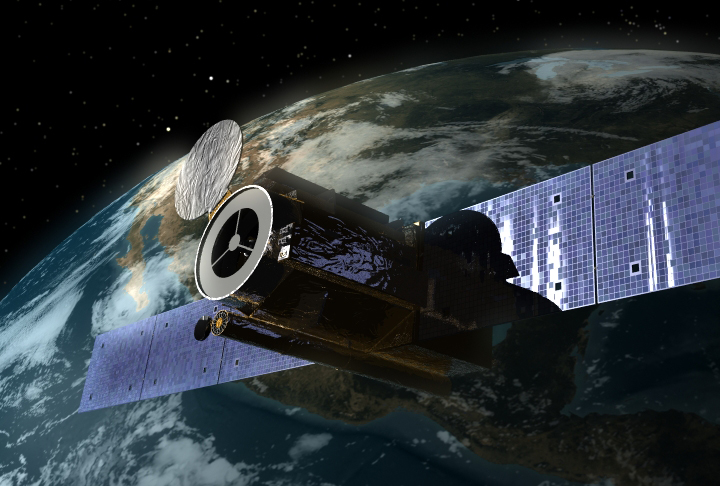

সোলার ডায়নামিক অবজারভেটরি (২০১০-বর্তমান)

সূর্যের শক্তি কীভাবে সৌর বায়ুতে রূপান্তরিত হয়, সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রের আচরণ কেমন, সূর্য থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন চার্জিত কণাদের বৈশিষ্ট্য কেমন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার জন্য প্রেরণ করা হয় এই যান।

আইরিস (২০১৩-বর্তমান)

ইন্টারফেস রিজিওন ইমেজিং স্পেকট্রোগ্রাফ বা সংক্ষেপে IRIS। এটি অনুসন্ধান করবে সূর্যের ভেতরকার পরিবেশ নিয়ে। সূর্যের ভেতরে পদার্থগুলো কীভাবে চলাচল করে, সেসব অঞ্চলে তাপ ও তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য কী ইত্যাদি। এগুলো ভালোভাবে জানতে পারলে সূর্যের গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যাবে ভালোভাবে। ২০১৬ সালে আইরিস সূর্যের পরিবেশে এমন বিস্ফোরমান জিনিস পেয়েছে যাকে ‘সৌর বোমা’ বলা যায়। এগুলোর কারণেই হয়তো সূর্যের বাইরের স্তরের তাপমাত্রা এত বেশি। উল্লেখ্য, কোনো এক অজানা কারণে সূর্যের ভেতরের স্তরের চেয়ে বাইরের স্তরের তাপমাত্রা বেশি।

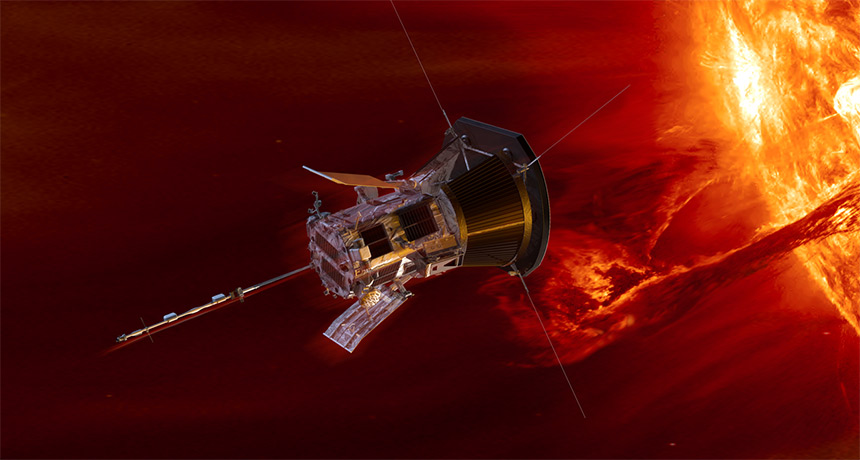

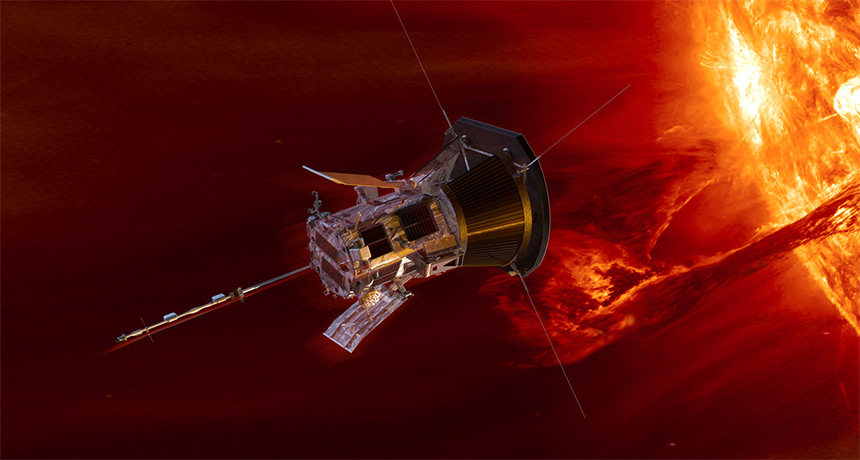

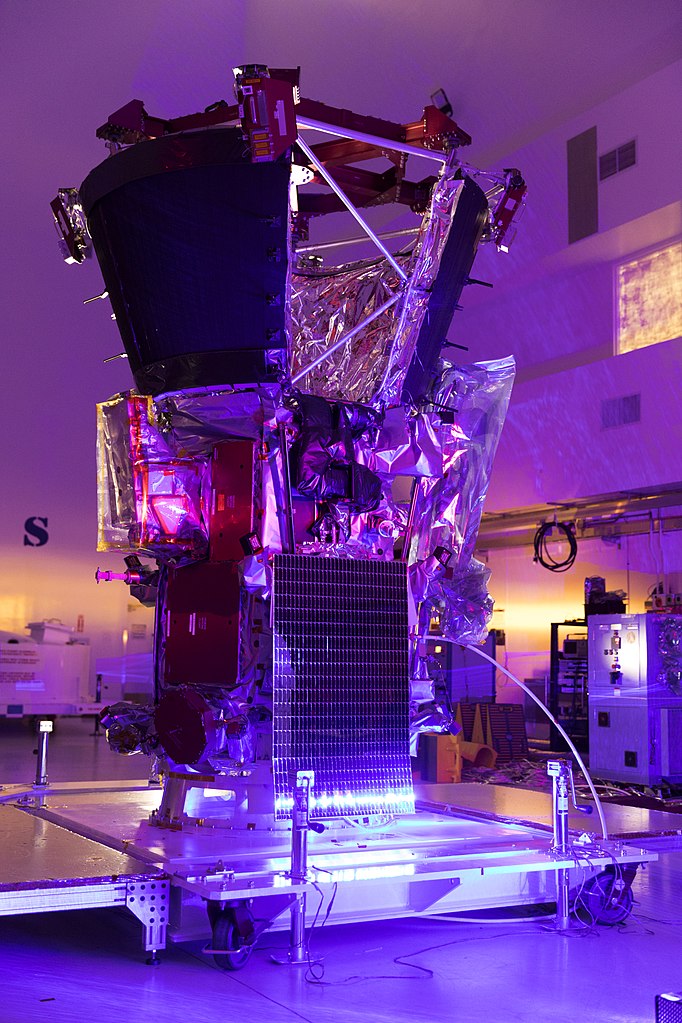

পার্কার সোলার প্রোব (২০১৮)

এ বছর একে নিয়ে হয়ে গেছে ব্যাপক হৈ চৈ। এটি সূর্যের কাছে গিয়ে সূর্যকে আবর্তন করে সূর্যের উপর গবেষণা করবে। এর আগে কোনো নভোযান সূর্যের এত কাছে পৌঁছায়নি। যদিও তারপরেও সূর্য থেকে এর দূরত্ব থাকবে কয়েক মিলিয়ন কিলোমিটার। এতে পাঠানো টেলিস্কোপ বা ক্যামেরার ছবি তুলবার ক্ষমতা প্রায় অবিশ্বাস্য। সূর্যের অত্যধিক তাপমাত্রায় যেন গলে না যায় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ব্যবহার করা হয়েছে তাপ সহনশীল বিশেষ পদার্থ।

সূর্যের দিকে যাবার সময় শুক্র গ্রহকে ৭ বার পাক খাবে (ফ্লাইবাই)। স্লিংশট ইফেক্টের কারণে তখন এর মাঝে গতি বেড়ে যাবে যা দিয়ে স্বল্প জ্বালানী ব্যবহার করে অনেক দূর যেতে পারবে। ২০০৯ সালে এর বাজেট অনুমোদন দেয়া হয় এবং নানা প্রক্রিয়া শেষে গত ১২ আগস্ট উৎক্ষেপণ করা হয়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এটি সূর্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদঘাটন করতে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভবিষ্যতে সূর্যের দিকে আরো নভোযান পাঠানো হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যত উন্নত হবে তত তাপ সহনশীল নভোযান তৈরি করা যাবে। এমন একটা সময় হয়তো আসবে যখন খুব কাছ থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পারছে কোনো নভোযান। আর এমন একটা সময় হয়তো আসবে যখন বর্তমানের তুলনায় সূর্যের শক্তিকে হাজারগুণ বেশি কাজে লাগানো যাবে।

ফুটনোট

[1] পদার্থের অবস্থাকে মোটাদাগে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। এর বাইরেও পদার্থের একটি অবস্থা রয়েছে। সেটি প্লাজমা অবস্থা। কোনো মাধ্যমের পরমাণুগুলো থেকে যখন ইলেকট্রন ও প্রোটন আলাদা হয়ে যায়, ইলেকট্রনগুলো যখন প্রোটনের আকর্ষণে আটকে থাকে না তখন সে অবস্থাকে বলে প্লাজমা অবস্থা।

পরিশিষ্ট

ভাত তরকারি খাচ্ছি, এগুলো কীভাবে জন্মেছে? কীভাবে বড় হয়েছে? সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে উদ্ভিদেরা নিজেদের খাদ্য পুষ্টি সংগ্রহ করেছে। সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে বড় হয়েছে এবং ফল দিয়েছে। সেগুলো আমরা খেলে পরোক্ষভাবে সূর্যই এখানে চালিকা শক্তি। জলবিদ্যুৎ কিংবা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুতের সরবরাহ হয় বাংলাদেশে। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস কিংবা কয়লা (জীবাশ্ম জ্বালানী) পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

জীবাশ্ম জ্বালানীগুলো একসময় গাছগাছালি, প্রাণী ইত্যাদি ছিল। এগুলো সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করেই বিকাশ লাভ করেছিল। পরে মাটির নীচে চাপা পড়ে জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে। আর জলবিদ্যুৎ কীভাবে সূর্যের শক্তির হয়? জলবিদ্যুৎ সাধারণত পানির প্রবাহকে কোনো এক জায়গায় বাধ দিয়ে আটকে রেখে প্রবল বেগে উপর থেকে নীচে ফেলা হয়। কিন্তু পানিগুলো উপরে যায় কীভাবে? পানি তার স্বাভাবিকতায় কখনোই উপরের দিকে (মহাকর্ষের বিপরীত দিকে) যায় না। পানিকে উপরে আনার কাজটি করে সূর্য। পানি চক্রের মাধ্যমে সাগর, নদী-নালার পানি মেঘ-বাষ্প হয়ে উপরে উঠে। আর এই পানি চক্রের মূল কারিগর হলো সূর্য। তাই এরকম বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যা-ই করি না কেন তার পেছনে মূলত সূর্যই কাজ করছে।

এরকম জীবনের প্রতিটি কাজের পেছনেই প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে সূর্যের অবদান আছে। তাই সভ্যতাকে উন্নয়নের দিকে নিতে হলে সূর্যের দিকেই তাকাতে হবে আগে।

ফিচার ছবি- NASA