বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় নমুনা বা স্যাম্পল খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো কোনো নমুনা আছে অহরহ পাওয়া যায় সবখানে। কোনো নমুনা আছে খুব দুর্লভ আবার কোনো কোনো নমুনা আছে খুব ভঙ্গুর। নয় থেকে ছয় হয়ে গেলেই সে নমুনা নষ্ট হয়ে যায় কিংবা তার স্বাভাবিকতা হারায়। যেমন ডিএনএ কিংবা ব্যাকটেরিয়া কিংবা ভাইরাস। এগুলো জগতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও গবেষণার সময় পান থেকে চুন খসলেই এদের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়। নষ্ট হয়ে যাওয়া কোনো নমুনা থেকে যে ফলাফল আসবে তা তো আর সঠিক হবে না।

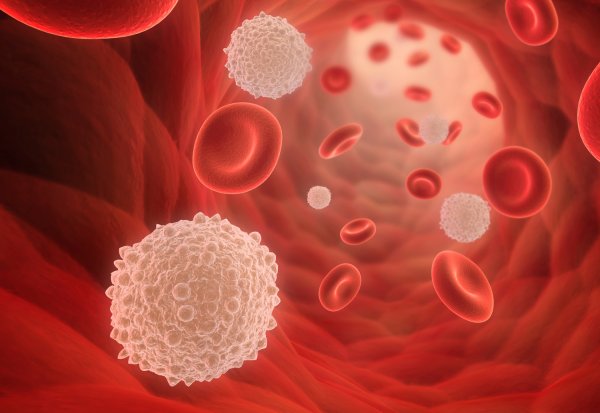

ডিএনএ কিংবা ব্যাকটেরিয়া-ভাইরাসকে যদি কেউ পর্যবেক্ষণ করতে চায় তাহলে সেটিকে কোনো স্লাইড জাতীয় জিনিসের উপর রেখে করতে হবে। এরকম পর্যবেক্ষণে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। কোনো নমুনাকে যদি এপিঠ-ওপিঠ, উপর-নিচ সবদিক থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হয় তাহলে ঝামেলা বেধে যায়। নমুনাকে অক্ষত রেখে উল্টে পাল্টে দেখা সম্ভব হয় না। দেখতে গেলে নমুনা নষ্ট হয়ে যায় কিংবা পূর্বের অবস্থা থেকে বিচ্যুত (manipulated) হয়ে যায়।

এ পরিস্থিতিতে এমন কোনো উপায় কি বের করা সম্ভব যার মাধ্যমে নমুনাকে অক্ষত রেখেই উল্টে পাল্টে দেখা যাবে? এ বেলায় যেতে হবে পদার্থবিজ্ঞানের কাছে। হেন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান মাথা ঘামায় না। এর সমাধানও হয়তো মিলতে পারে পদার্থবিজ্ঞানের কাছে। পদার্থবিজ্ঞান হয়তো এমন কোনো চিমটা তৈরি করে দেবে না যেটা নমুনাকে ধরে রাখবে, তবে এমন কোনো পদ্ধতি তৈরি করে দেবে যা দিয়ে নমুনাকে ভাসিয়ে রেখে উল্টে পাল্টে দেখা যাবে।

পদার্থবিজ্ঞান কীভাবে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগলো সেটা জানতে হলে একদম মূল থেকে শুরু করতে হবে। প্রথমে বস্তুকে ধরে রাখার কথা চিন্তা করি। ক্যামেরা ধরে রাখার ট্রাইপড নিশ্চয় দেখেছেন। তিন দিকে তিনটা খুঁটি মিলে একটা জায়গায় স্থায়ী করে রাখে ক্যামেরাকে। এখন ট্রাইপডের খুঁটিগুলোকে সরু পাইপ বলে বিবেচনা করুন, যেগুলোর মধ্য দিয়ে একই বেগে বাতাস বের হয়ে আসছে। তিন দিকের বাতাস একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে। ঐ মিলন বিন্দুতে যদি একটি পাতলা বল রেখে দেওয়া হয় তাহলে তিন দিকের চাপে বলটি সেখানে ভাসতে থাকবে। ব্যাপারটি পরিষ্কার হবার জন্য নিচের ছবিটি দেখুন।

একটা সময় জানা যায় ফোটন কোনো বস্তুকে ধাক্কা দিতে পারে। আমরা প্রতিনিয়তই ফোটনের মুখোমুখি হচ্ছি কিন্তু ধাক্কা অনুভব করছি না কেন? আসলে ধাক্কা আমরা ঠিকই পাই কিন্তু তার পরিমাণ এতই নগণ্য যে সেটা দৃশ্যমান কোনো ফলাফল দেয় না। তাছাড়া আমরা পৃথিবীর শক্তিশালী মহাকর্ষে বাধা। যেখানে এমন একটি বল টেনে রাখছে আমাদের সেখানে ফোটনের ধাক্কার কোনো ফল পাওয়া যাবে না এটাই স্বাভাবিক।

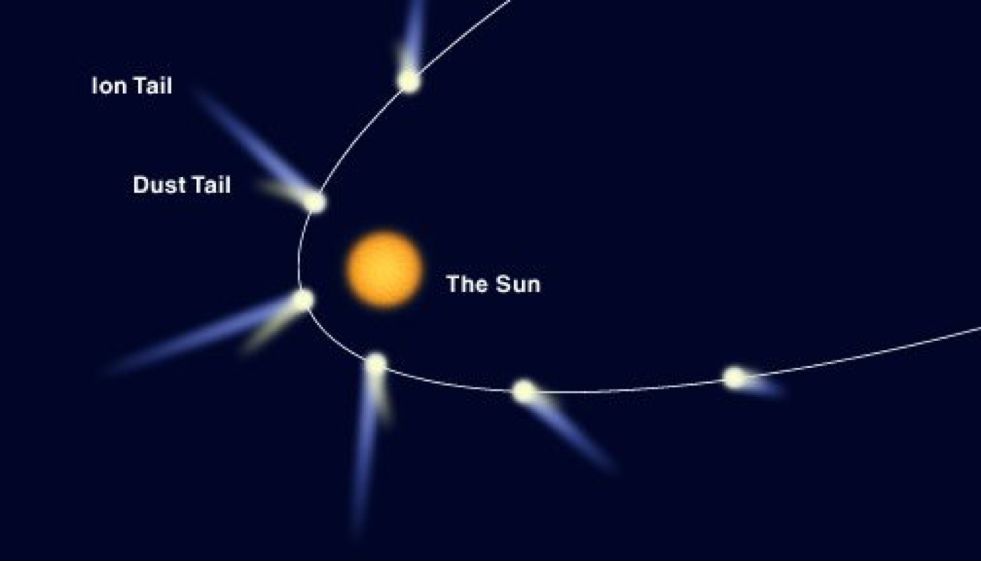

যেখানে মহাকর্ষের শক্তিশালী প্রভাব নেই সেখানে ফোটনের ধাক্কার বিষয়টি ঠিকই পর্যবেক্ষণ করা যায়। ধূমকেতুর কথা হয়তো শুনে থাকবেন। এর ভারী অংশটাকে বলে নিউক্লিয়াস আর হালকা অংশটাকে বলে পুচ্ছ। ধূমকেতু যখন সূর্যের দিকে আসে কখনোই পুচ্ছের অংশটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে না। সবসময়ই সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থান কর। কারণ সূর্যের আলোকের ফোটনের ধাক্কায় হালকা পুচ্ছটি পেছনের দিকে সরে গিয়েছে।

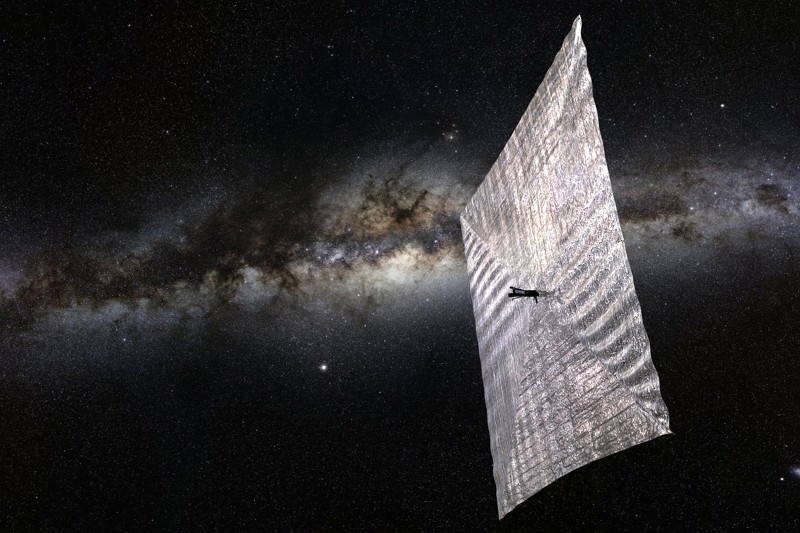

ফোটনের ধাক্কার বিষয়টিকে বিজ্ঞানীরা খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। এমনকি একে ব্যবহার করে মহাকাশযানের ডিজাইনও করেন, যে যান ফোটনের ধাক্কায় এগিয়ে যাবে অল্প অল্প করে। ১৯৭৫ সালে যখন ভাইকিং মহাকাশযান পাঠানো হয় তখন ফোটনের ধাক্কার বিষয়টি হিসেবের মধ্যে আনা হয়। ফোটন কর্তৃক প্রদত্ত চাপ হিসেব করে ভাইকিংকে মঙ্গলের দিকে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি এই হিসাবটি করা না হতো তাহলে ভাইকিং যান গণনাকৃত দূরত্বের ১৫ হাজার কিলোমিটার বাইরে দিয়ে চলে যেতো।

তো এই ব্যাপারটাকে পৃথিবীতেও কাজে লাগানো যায় কিনা? পৃথিবীর কোনো ভারী বস্তুকে ফোটনের ধাক্কায় ভাসানো যাবে না, তা ঠিক আছে। কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র কোনোকিছু যেমন কোনো অণু কিংবা কোনো অঙ্গাণু কিংবা কোনো এককোষী প্রাণী?

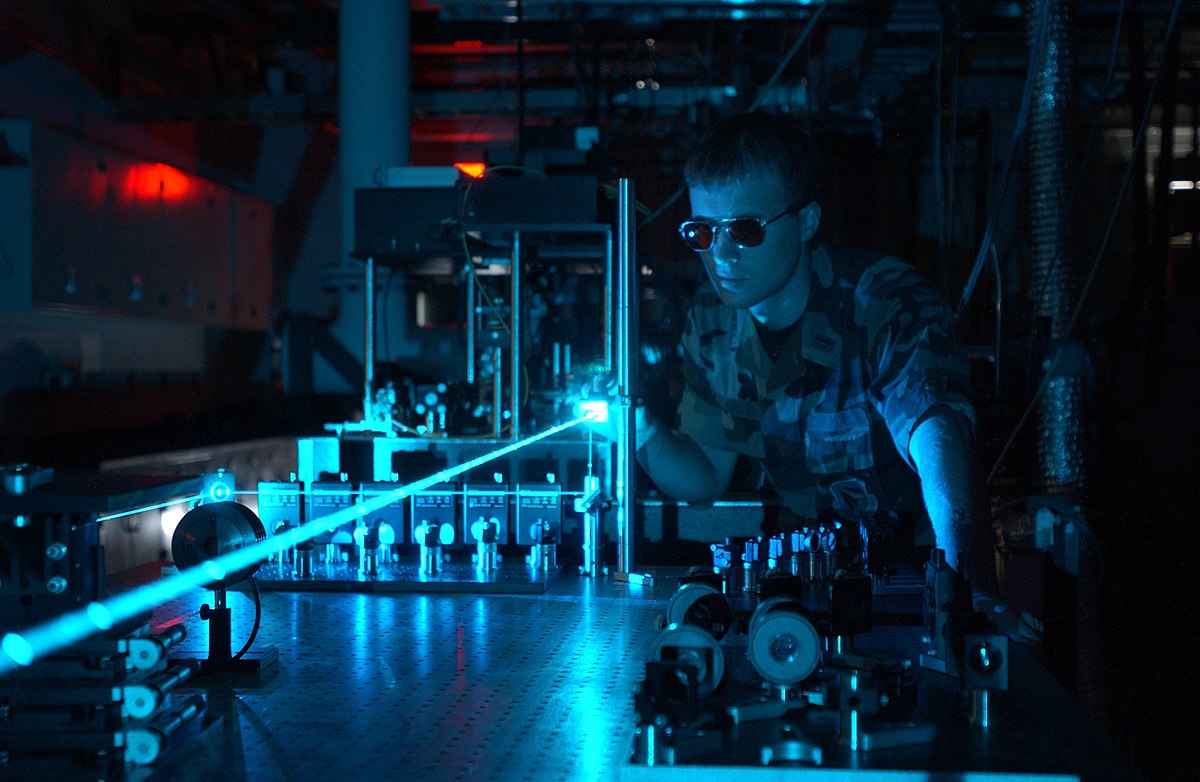

এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে থাকেন আর্থার অ্যাশকিন নামের একজন মার্কিন গবেষক। তার সময়কালে স্টার ট্রেক সিরিজ কিংবা স্টার ওয়ার্স চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল। সেখানে দেখা যায়, না ছুঁয়ে না ধরে কীভাবে লেজার বিম ব্যবহার করে কীভাবে অনেক দূর থেকে শত্রুর যান উড়িয়ে ফেলা যায় যায়, মুহূর্তের মাঝে কোনো গ্রহাণু কিংবা এমনকি আস্ত গ্রহই ধ্বংস করে ফেলা যায়।

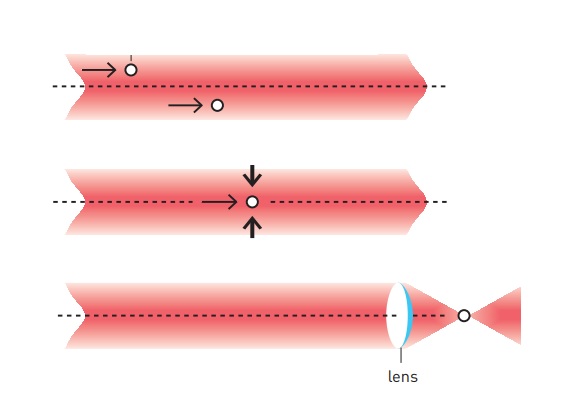

সে সময়টায় লেজার উদ্ভাবিত হয়েছে। উদ্ভাবনের পরপরই তিনি লেজার নিয়ে গবেষণায় নেমে যান। শীঘ্রই তিনি অনুধাবন করতে পারেন ক্ষুদ্র বস্তুকে না ধরে না ছুঁয়ে ভাসিয়ে রাখার ক্ষেত্রে লেজার কাজে আসতে পারে। তিনি নেমে পড়লেন এই কাজে। কয়েক মাইক্রোমিটারের অতি ক্ষুদ্র স্বচ্ছ বল তৈরি করেন এবং দেখেন সেটিকে লেজারের রশ্মি ভাসিয়ে রাখছে। সে সময় তিনি লক্ষ করেন স্বচ্ছ বলগুলো লেজার বিমের একদম মাঝে এসে স্থায়ী হচ্ছে। মাঝে বলতে লেজারকে যদি প্রস্থচ্ছেদ করা হয় সেই প্রস্থচ্ছেদের মাঝে।

এমনটা কেন হয় তার পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের কিছু নিয়ম কাজ করে। জটিলতা পরিহার করে বললে পলা যায়, এই অংশটাতে লেজারের তীব্রতা বেশি থাকে। পাশের এলাকাগুলোতে তীব্রতার হেরফের হয়, যার কারণে স্বচ্ছ বলের অবস্থান নড়েবড়ে হয়ে যায়। তাই যে অংশে হেরফের হয় না সেখানেই এসে স্থায়ী হয়।

এখানে আরেকটু সমস্যা আছে। লেজারের বিম যত দূর পর্যন্ত লম্বা, ততদূর পর্যন্ত বলটি চলাচল করতে পারে। হয়তো বিমের মাঝখানেই থাকে কিন্তু তারপরেও এক স্থানে আটকে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এমন অবস্থায় আর্থার অ্যাশকিন বিমের মাঝে একটি লেন্স বসিয়ে দিলেন। লেন্সের কারণে আলো বেকে গিয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। যে অংশে সবগুলো আলোক রশ্মি মিলিত হয় সে অংশের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি। আর ঐ অংশটি মাত্র একটি বিন্দু। তার মানে দাঁড়াচ্ছে ঐ বিন্দুতেই স্থির হয়ে আটকে থাকবে স্বচ্ছ বলটি। আর এর মাধ্যমেই তৈরি হয়ে গেল আলোকের ফাঁদ। ধরা লাগলো না, ছোঁয়া লাগলো না, বস্তুকে ভাসিয়ে রাখা গেল ঠিকই। একেই বলা হয় অপটিক্যাল টুইজার।

এরপর এটি নিয়ে কাজ শুরু হয়ে গেল। নানা বিজ্ঞানী নানাভাবে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অণু পরমাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু আর্থার অ্যাশকিন এই ব্যাপারটিকে দেখলেন অন্য দিক থেকে। তিনি জীববিজ্ঞানে এর প্রয়োগ নিয়ে মাথা ঘামালেন। অণু-পরমাণুর বদলে তিনি এই পরীক্ষায় ব্যবহার করলেন ক্ষুদ্র ভাইরাস। এক পর্যায়ে ভাইরাস থেকে যান ব্যাকটেরিয়ায়। ব্যাকটেরিয়ারা ভাইরাসের চেয়ে বড় ও ভারী। তার মানে এটিকে ফোটনের শক্তিতে ভাসিয়ে রাখা চ্যালেঞ্জিং। তিনি লক্ষ করেন ব্যাকটেরিয়াগুলো ভেসে থাকছে ঠিকই কিন্তু সেগুলো মারা যাচ্ছে।

মারা গেলে তো আর পরীক্ষা সম্পন্ন করা যাবে না। মারা যাচ্ছে লেজারের তীব্রতার কারণে। এমতাবস্থায় তিনি ইনফ্রারেড আলোর হালকা লেজার ব্যবহার করলেন। এতে ব্যাকটেরিয়াগুলো ভেসেও থাকলো এবং টিকেও থাকলো। এভাবে পরীক্ষা করতে করতে তিনি এমন একটি উপায় বের করেন যেখানে ব্যাকটেরিয়ার গায়ের কোনো ক্ষতি না করে এমনকি কোষ ত্বক (প্লাজমা মেমব্রেনেরও) কোনো ক্ষতি না করে ভাসিয়ে রাখা যায়। এর মাধ্যমে নতুন একটি জগতে প্রবেশ করে জীববিজ্ঞান। পরীক্ষণের জন্য রাখা খুব স্পর্শকাতর নমুনাকে কোনো স্পর্শ ছাড়াই উপর-নিচ, নাড়াচাড়া, এদিক-সেদিক করা যায়।

জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, রসায়নের বিভিন্ন শাখা ও পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই পদ্ধতি ব্যবহার হতে থাকে।

২০১৮ সালে আর্থার অ্যাশকিনের অবদানের জন্য তাকে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়। পুরষ্কারের অর্ধেক পাবেন তিনি আর বাকি অর্ধেক পাবেন কানাডার ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড এবং ফ্রান্সের জেরার্ড মরো। লেজারের প্রয়োগ নিয়ে একটি জটিলতায় ভুগছিলেন বিজ্ঞানীরা। লেজার দিয়ে অনেক কিছু করা গেলেও একটা জায়গায় এসে আর কিছু করা যাচ্ছিল না, কোনোভাবেই সেই সীমাবদ্ধতা থেকে বের হওয়া যাচ্ছিল না। এই অংশটিকে কাজ করেন স্ট্রিকল্যান্ড ও মরো। তাদের কাজের ব্যাখ্যা করতে গেলে স্বতন্ত্র একটি লেখা লিখতে হবে। পরবর্তী কোনো লেখায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। নোবেল পুরষ্কার অর্জনের জন্য তাদেরকে অভিনন্দন। আর তাদের কাজের মাধ্যমে আমাদের জীবন যাপনকে উন্নত করার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ।

তথ্যসূত্র

- ধূমকেতু, আলী আসগর, আগামী প্রকাশনী

- Tools made of light, The Royal Swedish Academy of Sciences

- বিজ্ঞানযাত্রায় প্রকাশিত রিজওয়ানুর রহমান প্রিন্স-এর লেখা

- Arthur Ashkin’s optical tweezers: the Nobel Prize-winning technology that changed biology, The Conversation

- LightSail spacecraft successfully deploys solar sail, New Scientist

ফিচার ছবি- Wikimedia Commons