১৯৩০ সালের ৩০ জুলাই। উরুগুয়ের এস্তাদিও সেন্টারিও স্টেডিয়াম। সকালে স্টেডিয়ামের গেট খুলে দেওয়ার পর সেদিন দুপুরের আগেই গ্যালারি ভরে যায় ৯৩ হাজার দর্শকে। আর হবেই না বা কেন? কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে শুরু হতে যাচ্ছে ইতিহাসের প্রথম ফুটবল বিশ্বকাপের প্রথম ফাইনাল ম্যাচ!

তবে খেলা শুরুর আগে বাঁধল ছোট এক ঝামেলা। ফাইনাল খেলার ম্যাচ বলটি কারা সরবরাহ করবে, এই নিয়ে ঝগড়া বেঁধে গেল আর্জেন্টিনা ও স্বাগতিক উরুগুয়ের মধ্যে। দু’দলই বিপক্ষ দলের বল দিয়ে খেলতে নারাজ। শেষমেশ ফিফা কমিটি তাতে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলো। তারা সমাধান দিলো, খেলার প্রথমার্ধে ব্যবহার করা হবে আর্জেন্টিনার সরবরাহকৃত বল এবং দ্বিতীয়ার্ধে উরুগুয়ের। সেই সিদ্ধান্ত দু’দলই মেনে নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি এই সিদ্ধান্ত খেলায় কী পরিমাণ প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে। যথারীতি খেলা শুরু হলো এবং প্রথমার্ধের শেষে খেলার ফলাফল দাঁড়ালো উরুগুয়ে ১-২ আর্জেন্টিনা।

বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলো উরুগুয়ের সরবরাহকৃত বল দিয়ে। সেদিনের ম্যাচে আর্জেন্টিনার সরবরাহকৃত বলটির নাম ছিল টিয়েন্টো এবং উরুগুয়ের বলটির নাম ছিল টি-মডেল। তবে আসল ব্যাপার হলো, উরুগুয়ের সরবরাহকৃত বলটি ছিল সাধারণ বল থেকে বেশ বড় এবং ভারী।

আর নিজেদের বল পেয়ে যেন আগুন ঝরল উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের পায়ে। খেলার ৫৭ মিনিটের মাথায় দ্বিতীয় গোল করে সমতা আনার পর ৬৮ ও ৮৯ মিনিটে আরও দুই গোল করে তারা। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকার পরও শেষমেশ ৪-২ গোলে ইতিহাসের প্রথম বিশ্বকাপের বিজয়ীর মুকুট পরে উরুগুয়ে।

বিশ্ব ফুটবলের এই মহান আসরে যেমন আলোচনা চলে স্ট্রাইকার-মিডফিল্ডার-গোলকিপারদেরকে নিয়ে, তেমনই আলোচনা চলে দলের কোচ-নতুন টেকনোলজি থেকে শুরু করে শাকিরার ‘ওয়াকা ওয়াকা’ গান নিয়েও। তবু একটি জিনিস ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্বই থাকে না, এত উন্মাদনাও যেন নেহায়েত অর্থহীন বলে মনে হয়। হ্যাঁ, বলা হচ্ছে বিশ্বকাপে ব্যবহৃত ফুটবলের কথা। আজকের লেখায় কিছু স্মৃতিচারণ করা যাক সেসব ফুটবল নিয়ে, যেগুলো বিশ্বকাপের বিভিন্ন আসরে ব্যবহার করা হয়েছিলো।

টেলস্টার, ১৯৭০

১৯৩০ সালের সেই ফাইনালের পর আর দু’দেশীয় বল নিয়ে ঝগড়া লাগেনি বটে, কিন্তু ফিফার অফিসিয়াল ম্যাচ বল চালু করতে সময় লেগেছিল প্রায় ৪০ বছর। ১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত বল সরবরাহ করতো স্বাগতিক দেশ। পরে ১৯৭০ সালে প্রথমবারের মতো ফিফা অফিসিয়াল ম্যাচ বল সরবরাহ করতে শুরু করে। সেই বিশ্বকাপেই ফুটবলের অনেকটা নাটকীয় পরিবর্তন দেখা যায়। ১৯৬৬ সালের ইউরোপিয়ান কাপ ও অলিম্পিক গেমসে অ্যাডিডাসের বানানো বলের ব্যাপক সফলতার পর ফিফা মেক্সিকো বিশ্বকাপের ফুটবলের ডিজাইনের দায়িত্ব দেয় অ্যাডিডাসের কাঁধে।

সেই বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট প্রথমবারের মতো টেলিভিশনে সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয় ফিফা। তাই টিভিতেও যাতে পরিস্কার দেখা যায়, সেজন্য বলে ৩২টি সাদা-কালো প্যানেল জুড়ে দেয় অ্যাডিডাস। সেই বলটি যদিও প্রথম সাদা-কালো প্যানেলযুক্ত বল ছিল না, তবে এটিই প্রথম ফুটবল, যাতে কোনো ফিতা ছিল না।

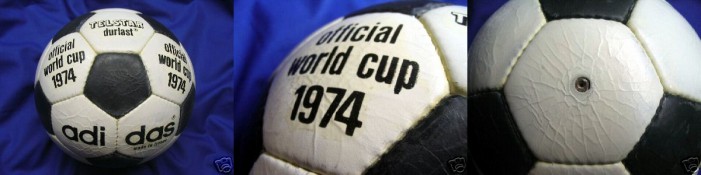

টেলস্টার ডুরলাস্ট, ১৯৭৪

আগেরবারের টেলেস্টার বলটি এতই জনপ্রিয়তা পায় যে, সেবারের (১৯৭৪) বিশ্বকাপে সেই একই বল ব্যবহার করা হয়, তবে সামান্য পরিবর্তন করে। বলটির নামকরণ করা হয় টেলস্টার ডুরলাস্ট। যদিও এই নামটি আগের বলেও লেখা ছিল। কিন্তু জার্মানির ভেজা আবহাওয়া থেকে রক্ষার জন্যে সেই বলে চামড়ার আবরণ দেওয়া হয়। বলটিতে দেওয়া এই ডুরলাস্টের মোটা চামড়ার আবরণের কারণে, তাতে ফুটে উঠে চিরচেনা চাকচিক্যের আভা।

বলটি অ্যাডিডাসের জন্যও বয়ে আনে সুসংবাদ। ফিফা অ্যাডিডাসকে নিজেদের অফিসিয়াল পার্টনার করে নেয় এবং বলে অ্যাডিডাসের লোগো বসানোরও অনুমতি দেয়। সূচনা হয় ফিফা ও অ্যাডিডাসের পথচলার।

ট্যাঙ্গো, ১৯৭৮

ফিফা বিশ্বকাপে ব্যবহৃত সবচেয়ে জনপ্রিয় বলগুলোর একটি এই ট্যাঙ্গো। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই বল বানানোর পর এর নতুন ডিজাইন নিয়ে অ্যাডিডাস বেশ চিন্তিত ছিল। এমনকি ব্যাকআপ হিসেবে বেশকিছু ১৯৭৮ সালের টেলস্টারও বানিয়ে রাখে তারা।

কিন্তু ট্যাঙ্গো বেশ ভালোভাবেই উতরে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ সাদা বলের উপরে ত্রিভুজাকৃতির কালো প্যানেলের কারণে বলটি যখন ঘাসে গড়াত, তখন দেখতে বেশ আকর্ষণীয় লাগতো। টুর্নামেন্ট চলাকালীনই এই বলটি বিভিন্ন দোকানে বিপুল পরিমাণে বিক্রি হয় এবং খুব দ্রুত বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই বলটি স্মরণীয় হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে, এটিই ছিল চামড়া দিয়ে তৈরি শেষ ফুটবল।

ট্যাঙ্গো এসপানা, ১৯৮২

১৯৮২ সালের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় স্পেনে। সেবছর বল নিয়ে আর নতুন কোনো গবেষণা না করে ট্যাঙ্গোতে সামান্য পরিবর্তন এনে ‘ট্যাঙ্গো এসপানা’ নামে ছাড়ে অ্যাডিডাস। উন্নতি হিসেবে, বলে যাতে পানি না ঢুকে তাই এর স্তরগুলো একত্রে জুড়ে দিয়ে সেলাই করে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে এতে পূর্বের ‘ডুরলাস্ট’ আবরণের আর প্রয়োজন পড়েনি।

আর লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন বলতে ছিল ‘ত্রিফিল’ নামে পরিচিত অ্যাডিডাসের সেই তিন পাতার লোগোটি।

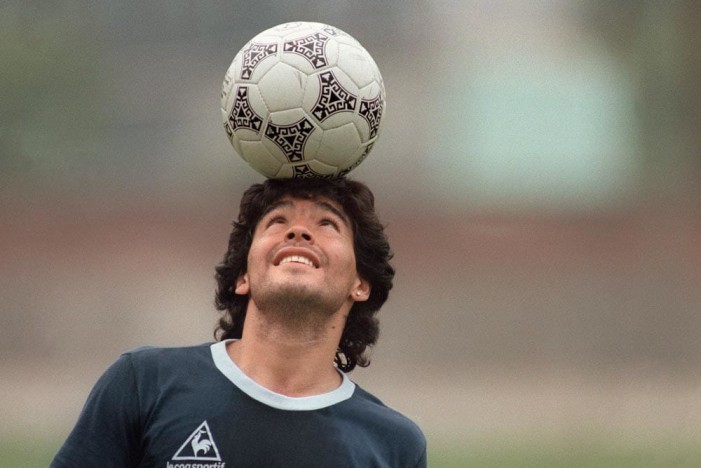

অ্যাজটেকা, ১৯৮৬

১৯৮৬ সালে আবার মেক্সিকোতে যে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় তাতে ব্যবহৃত বলটির নাম ছিল ‘দ্য অ্যাজটেকা’। এই বল তেমন একটা জনপ্রিয়তা পায়নি, তবে কয়েকটি কারণে বিশ্বকাপে ফুটবলের বিবর্তনে এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ১৯৭৮ ও ‘৮২ সালের বিশ্বকাপে ট্যাঙ্গো নামটি দু’বার ব্যবহার করলেও, ‘৮৬ সাল থেকে স্বাগতিক দেশের সাথে মিলিয়ে বলের নামকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমনকি বলের প্যাটার্নগুলোতেও আসে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন। এর ত্রিভুজাকৃতি প্যাটার্নগুলো ডিজাইন করা হয় অ্যাজটেকদের ঐতিহাসিক স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে।

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি হলো, ‘দ্য অ্যাজটেকা’ বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম সিনথেটিক বল। চামড়ার বলের সমস্যা ছিল, বলে লাথি মারার পর তা পূর্বের আকারে ফিরে যেতে সময় নিত। কিন্তু সিনথেটিক বলে মোটেও ততটা সময় লাগতো না। এমনকি এই বলটি চামড়ার বল থেকে বেশ টেকসই ছিল।

ইতরাস্কো ইউনিকো, ১৯৯০

এই বিশ্বকাপের বলেও স্বাগতিকদের ঐতিহ্যবাহী প্রতীকের সাথে মিল রাখার থিম অব্যাহত রাখে অ্যাডিডাস। প্রাচীন ইতালির ইতরাস্কান সভ্যতাকে সম্মান জানাতে ১৯৯০ সালের ইতালি বিশ্বকাপ বলের নাম রাখা হয় ইতরাস্কো ইউনিকো। এই বলটির ডিজাইন দেখতে ট্যাঙ্গো বলটির মতোই ছিল। তবে ত্রিভুজাকৃতির কালো প্যাটার্নগুলো ছিল ইতরাস্কান সিংহের মাথা দিয়ে চমৎকারভাবে সজ্জিত।

এই বলটিও ছিল সম্পূর্ণ সিনথেটিক। ডিজাইন বাদে আর কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি এই বলে।

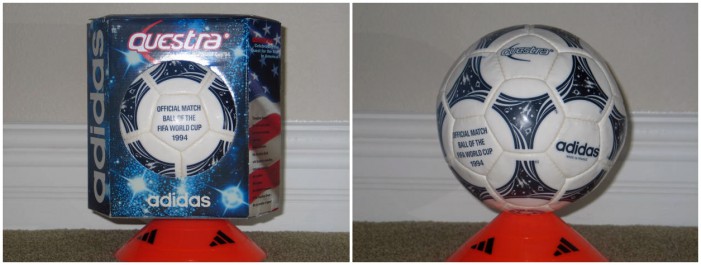

কুয়েস্ট্রা, ১৯৯৪

‘৯৪ সালের টুর্নামেন্টটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে প্রথম বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপের ফুটবলের কালো অংশটি দেখলে মনে হবে, আপনি মহাকাশের তারকারাজির দিকে তাকিয়ে আছেন। অ্যাডিডাসের কুয়েস্ট্রা নামের সেই বলটি ছিল ১৯৯৪ বিশ্বকাপের নতুন আকর্ষণ। ভবিষ্যতদ্রষ্টা অ্যাডিডাস বলের মূল থিম হিসেবে বাছাই করেছিল মহাকাশ ভ্রমণকে।

নব্বইয়ের নিরস বিশ্বকাপের পর খেলায় উত্তেজনা আনার লক্ষ্যে ফিফা বেশ কিছু পরিবর্তন আনে চুরানব্বইয়ের বলটিতে। বলের বাইরের আবরণের মধ্যে ব্যবহার করা হয় পলেস্টারের ফোম, যাতে এটি কিছুটা নরম এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধা হয়। দারুণ এই পরিবর্তনের কারণে কুয়েস্ট্রা পারফর্মেন্সে ছাড়িয়ে যায় এর পূর্বসূরিদেরকে। এক কথায়, কুয়েস্ট্রার হাত ধরেই বিশ্বকাপের বলের বিপ্লব শুরু হয়। সেই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে কোনো দলই ক্লিন-শিট রাখতে সক্ষম হয়নি। এমনকি পুরো প্রতিযোগিতার শুধু প্রথম নক-আউট রাউন্ড সহ মাত্র তিনটি ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। ১৯৮২ সালের পর কোনো খেলায় এত গোলের বন্যা বয়ে যায়নি।

ট্রিকালার, ১৯৯৮

১৯৭০ সাল থেকেই রঙিন টেলিভিশনে ফুটবল বিশ্বকাপ সম্প্রচার হতো। কিন্তু ১৯৯৮ সালের আগপর্যন্ত বলের রং সাদা-কালোই রয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপ থেকেই সেই রীতি ভেঙে বেরিয়ে আসে ফিফা আর অ্যাডিডাস। সেই বছর ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের বলটিতে প্রথমবারের মতো দেখা যায় তিন রঙের সমাহার। এর ডিজাইন দেখতে ট্যাঙ্গোর মতোই ছিল, কিন্তু এর ত্রিভুজাকৃতির প্যাটার্নগুলোতে ব্যবহার করা হয় লাল, নীল ও সাদা রংয়ের ফ্লেয়ার; ঠিক ফ্রান্সের পতাকার মতো করে।

সেই বলকে শুধু যে রঙিন করেই বানানো হয়েছিল তা নয়। বলের পারফর্মেন্সের উন্নতির জন্য এর ফোমের স্তরটিতে আনা হয় আরও পরিবর্তন। তবে সবকিছুর পরেও ট্রিকালার বলের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক ছিল এর নতুন রঙিন ডিজাইন। রঙের এই আবির্ভাব অ্যাডিডাসের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছিল। তবে এর হাত ধরেই ঐতিহ্যবাহী ট্যাঙ্গো প্যাটার্নটি পরিত্যক্তের খাতায় পড়ে যায়।

ফেভারনোভা, ২০০২

২০০২ সালে কোরিয়া-জাপানের মাটিতে বিশ্বকাপ গড়ালো সম্পূর্ণ নতুন এক বল দিয়ে। এর আগে অ্যাডিডাস রীতিমত গবেষণা শুরু করেছিল বলের উপর। ট্যাঙ্গোর গতানুগতিক রৈখিক নকশার পরিবর্তে সেবারের বলের নকশাটি দেখতে ছিল বিচ্ছিন্ন ত্রিভুজের মতো। আর সোনালি রঙের বড় ত্রিভুজের মধ্যে ছিল লাল আর সবুজে মেশানো ছোট আরেকটি ত্রিভুজ।

বলের ডিজাইনে তো পরিবর্তন ছিলই, এমনকি অনেক খেলোয়াড় বলেছিলেন, অন্যান্য বলের তুলনায় ফেভারনোভা ছিল বেশ হালকা। যদিও ফিফা কর্তৃক আরোপিত ওজন সীমার কাছাকাছিই ছিল বলের ওজন। অ্যাডিডাসের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ডেভিড বেকহামের বেশ পছন্দ হয়েছিল এই বলটি। তার কথায়, ফুটবলের ইতিহাসের সবচেয়ে নিখুঁত বল ছিল ফেভারনোভা। অন্যদিকে জিয়ানলুইগি বুফন আবার দ্বিমত পোষণ করে বলেছিলেন, “আরে, এই বলতো পাগলের মতো লাফায়!”

টিমগাইস্ট, ২০০৬

১৯৭৪ এর পর আবারও জার্মানিতে বসলো বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর। আর সেই বিশ্বকাপে ব্যবহৃত বলের নাম ছিল টিমগাইস্ট। টিমগাইস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে দলীয় চেতনা। অনেকটা আয়োজক জার্মানির ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের চেয়ে দলগত সামর্থ্যকে গুরুত্ব দেবার ঐতিহ্যবাহী নিয়মের প্রতি সম্মাননা স্বরূপ।

টিমগাইস্ট বলের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ছিল এর ১৪ প্যানেলের ডিজাইন। আগের সব বিশ্বকাপ বলে প্যানেল ছিল ৩২টি, যার জন্য বলেগুলো ছিল কিছুটা অমসৃণ। তাই বলকে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তৈরি করতেই এই নতুন ডিজাইনের আবির্ভাব হলো। তবে বলটি খেলায় কতটুকু প্রভাব ফেলবে সেটি নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল অ্যাডিডাস। তাই বলটি উন্মোচনের আগে বিভিন্ন রকম যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চালানো হয়।

কিন্তু তা-ও খুশি করা সম্ভব হয়নি সবাইকে। অনেক খেলোয়াড় অভিযোগ করেন, বলটি ছিল এয়ারবোর্ন (বাতাসবাহিত), অর্থাৎ বলে শট মারার পর সেটির গতিপথ অনুমান করা খুব কষ্টকর ছিল। প্রমাণ, সেই আসরের প্রথম গোলটি। কোস্টারিকার বিপক্ষে ফিলিপ লামের নেওয়া শটটি বাতাসে চমৎকারভাবে বাঁকিয়ে প্রবেশ করেছিল প্রতিপক্ষের জালে। সেই বিশ্বকাপের প্রতিটি ম্যাচে ব্যবহার করা বলগুলোতে সেদিনের ম্যাচের বিবরণী ছেপে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি ফাইনাল ম্যাচের জন্যে আলাদা সোনালি রঙের বলও তৈরি করা হয়েছিল, নাম ‘টিমগাইস্ট বার্লিন’।

জাবুলানি, ২০১০

২০১০ সালের বিশ্বকাপের আসরে ফুটবলে এলো নাটকীয় পরিবর্তন। বলকে আকর্ষণীয় রূপ দিতে চেষ্টারত অ্যাডিডাস বলের প্যানেল সংখ্যা ১৪ থেকে ৮-এ নামিয়ে নিয়ে এলো। অন্যান্য বল থেকে এই বল হয়ে উঠলো আরও মসৃণভাবে গোলাকার।

যার ফলস্বরূপ বলের গতিপথ হয়ে যায় আরও অনিশ্চিত। গোলরক্ষকরা বলের বিরুদ্ধে রীতিমত বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছিলেন সেবারে। কুখ্যাতির কারণে জনপ্রিয়তা পাওয়া সে বলটির নাম ছিল জাবুলানি। ব্রাজিলের গোলরক্ষক হুলিও জাবুলানিকে তুলনা করেছিলেন সুপার মার্কেটে বিক্রি হওয়া সস্তা বলের সাথে। অন্যদিকে ইকার ক্যাসিয়াস একে বলেছিলেন ‘ভয়ঙ্কর’। খেলার পাসিং ও শটে বেশ প্রভাব ফেলেছিল জাবুলানি। তাই একঘেঁয়ে গ্রুপ পর্বের পর বেশ সমালোচনার মুখে পড়তে হয় অ্যাডিডাসকে।

তবে অ্যাডিডাস দাবি করে, বিশ্বকাপের ছয় মাস আগে থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই তারা জাবুলানিকে মাঠে ছেড়েছে। এছাড়া তাদের স্পনসর্ড খেলোয়াড় মাইকেল বালাক ও ফ্রাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের প্রশংসার কথাও উল্লেখ করে তারা। শেষমেশ নাসা কর্তৃক একটি গবেষণা পর্যন্ত চালানো হয় জাবুলানির উপর। তাদের সেই গবেষণা থেকে বের হয় আসে, অন্যান্য যেকোনো ফুটবল থেকে জাবুলানির গতিবেগ ছিল সবচেয়ে বেশি, আর বলের অতিরিক্ত মসৃণতা ও কম সংখ্যক সিমই এর পেছনে প্রধান কারণ। নথিপত্রে এই কথাগুলো হয়তো শুনতে ভালোই লাগে, কিন্তু বলের এই অতিরিক্ত গতিবেগ সরাসরি ফ্রি-কিকে বেশ ঝামেলা বাঁধিয়েছিল।

জাবুলানির উৎপাদন প্রক্রিয়া

ব্রাজুকা, ২০১৪

জাবুলানির দুঃস্বপ্নের পর এবার বেশ আটঘাট বেঁধেই বল তৈরিতে নামে অ্যাডিডাস। ব্রাজিল বিশ্বকাপের বলটির নাম ছিল ব্রাজুকা। ফিফার জানায়, ব্রাজুকা ব্রাজিলিয়ান জীবনযাত্রার জাতীয় গর্ব। এছাড়া বলটিতে ব্রাজিলিয়ান উইশ ব্যান্ডের অনুকরণে এর প্যানেলগুলোকে বহু রঙের ফিতার মতো রাঙানো হয়। এবারও বলের প্যানেল সংখ্যা কমানো হয়। ব্রাজুকায় ছিল মাত্র ছয়টি প্যানেল।

অ্যাডিডাসের বিবৃতি অনুযায়ী, ২০১৪ সালের এই বলটি অন্যান্য যেকোনো বল থেকে অধিকবার পরীক্ষিত। বিশ্বকাপ শুরুর আগে বলটিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খেলোয়াড়দের কাছে পাঠানো হয় পরীক্ষার জন্য। এমনকি কয়েকটি লিগ ম্যাচে ব্যবহার করা হয়েছিল বলটির ছদ্মবেশী সংস্করণ। জাবুলানির তুলনায় খুব কমই সমালোচনা হয়েছিল ব্রাজুকার। যার ফলে টুর্নামেন্ট শেষে বুন্দেসলিগা ও মেজর লিগ সকারে ব্রাজুকার ব্যবহার শুরু হয়।

আগেই বলেছি, ব্রাজুকা হচ্ছে ব্রাজিলিয়ান জীবনযাত্রার জাতীয় গর্বের প্রতীক। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, ২০১৪ সালের জুলাই মাসের ৮ তারিখ সেই ব্রাজুকা ব্রাজিলের গোলপোস্টে ৭ বার আঘাত হেনেছিল বাজুকা হয়ে!

ব্রাজুকার উৎপাদন প্রক্রিয়া

টেলস্টার ১৮, ২০১৮

গত নভেম্বর মাসে ফিফা ঘোষণা দিল ২০১৮ বিশ্বকাপের নতুন বলের। ১৯৭০ এর বিশ্বকাপের কথা স্মরণ করেই এই বলের নাম রাখা হয়েছে টেলস্টার। বলটির ডিজাইনও করা হয়েছে সত্তরের সেই বলের মতো করেই।

১৯৯৪ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপের মাঠে গড়াবে সাদাকালো ফুটবল। শুধুমাত্র বলের নাম, বিশ্বকাপ ও অ্যাডিডাসের লোগোতে ব্যবহার করা হয়েছে সোনালি রং। সাদা পৃষ্ঠের কালো মোজাইকের মত দেখতে প্যাটার্নগুলো বলটিকে দিয়েছে ক্লাসিক এক রূপ। অন্যান্য বল থেকে টেলেস্টারের ভাগ্য কিছুটা খারাপ ছিলই বলা চলে। টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডেই ফ্রান্স বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে ফেটে যায় দুটি বল। এছাড়া আর্জেন্টিনা বনাম আইসল্যান্ডের ম্যাচেও কয়েকটু বল চুপসে যায়

টেলস্টার ১৮’র উৎপাদন প্রক্রিয়া-

আল রেহলা

কাতার বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বলের নাম ‘আল রেহলা’। আরবি ভাষার শব্দটিকে ইংরেজিতে বদলালে হচ্ছে, ‘দ্য জার্নি’। এ নিয়ে ১৪তম বারের মতো বিশ্বকাপের অফিসিয়াল ম্যাচ বল প্রস্তত করল অ্যাডিডাস।