কিছুটা রূপকথার ঢঙে শুরু করা যাক। সে অনেককাল আগের কথা, তখন পৃথিবীতে বিদ্যুৎ ছিল না। সাধারণ মানুষতো অনেক পরে, বড় বড় বিজ্ঞানীরা অবধি জানতেন না বিদ্যুৎ কী বস্তু। মানুষ জানতো না, বজ্রপাত কেন হয়? কেন আসমানের রোষে তাদের কাঠের ঘরবাড়ি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়? তারা ধরে নিতো, বজ্রপাতের মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে কোনো বার্তা দিতে চান। স্বর্গীয় সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে তিনি সতর্ক করে দেন মানবজাতিকে। অবশ্য এমন ভাবনার পেছনে উপযুক্ত কারণ ছিল। সেসময় দেখা যেত, অধিকাংশ বজ্রপাতই এসে হানা দিচ্ছে গির্জায়। এত ভবন থাকতে বেছে বেছে চার্চেই কেন? জবাবটি লেখার শেষে দিচ্ছি, ততক্ষণ একটু ভাবতে থাকুন।

সেসময়টা এখন আমাদের কাছে আসলেই রূপকথা মনে হয়। বিদ্যুৎবিহীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনা করতেই তো আমরা হিমশিম খাই এ যুগে। কিন্তু এটি বেশিদিন আগের কথা নয়। আজকের লেখাটির পটভূমি আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এর সহস্র বছর পূর্বে গ্রিসের প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো এক ব্যক্তি অ্যাম্বারের সাথে কাপড় ঘষে প্রথম স্থিরবৈদ্যুতিক ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু এরপর বহুদিন পেরিয়ে গেলেও বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ হয়নি তেমন একটা। কারণ গ্রিসের জ্ঞানী ব্যক্তিরা তখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চাইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা দর্শন চর্চায়ই বেশি আগ্রহী ছিলেন। বাস্তবের পরীক্ষা নিরীক্ষার চাইতে যুক্তিতর্কই তাদের টানতো বেশি।

শিল্পীর তুলিতে প্রাচীনকালে স্থির বিদ্যুতের আবিষ্কার; Image Source: clarkmasts.net

তাই প্রথম পর্যবেক্ষণের পর কয়েক হাজার বছর পরও বিদ্যুৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ছিল সামান্যই। তবুও উল্লেখযোগ্য কিছু ডিভাইসের কথা বলা যায়। ১৬৬৩ সালের দিকে জার্মান বিজ্ঞানী অটো ভন গুয়েরিক তৈরি করেছিলেন তার বিখ্যাত সালফার গোলক। কাপড়ের সাথে ঘষে এর উপরিতলে বেশ ভালো পরিমাণ বৈদ্যুতিক আদান জড়ো করা যেত। এর অনেক বছর পর ইংরেজ বিজ্ঞানী স্টিফেন গ্রে তারের সাহায্যে এক গুয়েরিক গোলক থেকে আরেক গোলকে আদান পরিবহন করতে সক্ষম হলেন। ডাচ বিজ্ঞানী পিটার ভন ম্যাশেনব্রোক তৈরি করেছিলেন তার বিখ্যাত ‘লেইডেন জার’। এটিকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ক্যাপাসিটর বলা যায়। এটি বিদ্যুৎ জমা করে রাখতে সক্ষম ছিল।

এতক্ষণে তখনকার সময়টা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দেওয়া হলো। এবার মূল কাহিনীতে আসা যাক। আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা-জনকদের মধ্যে অন্যতম একজন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে তো আমরা সবাই চিনি। কী ছিলেন না তিনি? লেখক, রাজনীতিবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী; সব ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন ছিলেন তিনি। তবে আমরা আজকে বলবো বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের গল্প। কীভাবে তিনি স্থির বিদ্যুতের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন, বজ্রপাতের রহস্য উন্মোচন করেছেন এবং প্রথমবারের মতো বিদ্যুতের জ্ঞানকে ব্যবহার করেছেন মানুষের উপকারে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী হয়েছিলেন দুটি গুয়েরিক গোলকের মধ্যে বৈদ্যুতিক ডিসচার্জের ঘটনা লক্ষ্য করে। দুটি চার্জিত গোলককে যখন খুব কাছাকাছি আনা হয়, তখন তাদের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়। সেই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখে ফ্রাঙ্কলিনের মনে হয়েছিল, এটি যেন আকাশের বজ্রপাতের ক্ষুদ্রকায় রূপ। বজ্রপাত ও বিদ্যুতের মধ্যে একটা যোগাযোগ যে আছে তা বিজ্ঞানীরা জানতেন তখন, কিন্তু ঠিক স্পষ্টভাবে এর ব্যাখ্যা জানা ছিলো না। গোলকের ডিসচার্জ লক্ষ্য করে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন হাইপোথিসিস দাঁড় করালেন যে, এটি মেঘের স্তর ও ভূমির মধ্যে বৈদ্যুতিক ডিসচার্জের কারণে সংঘটিত হয়। এটি পরীক্ষা করার নকশাও ঠিক করে ফেললেন তিনি।

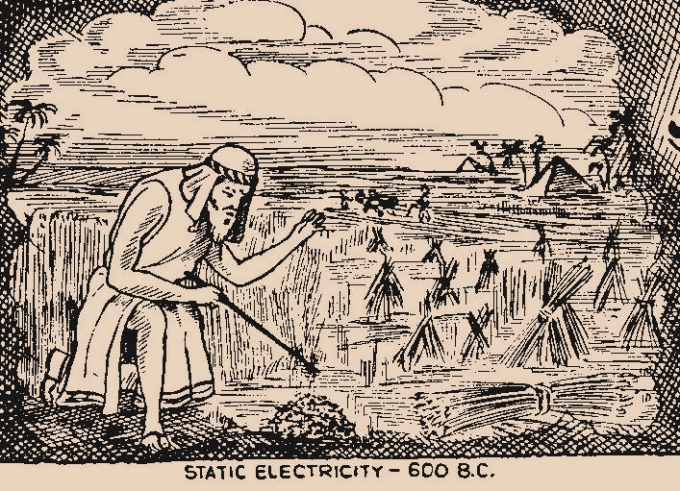

লেইডেন জার;Image Source: Wikimedia commons

তিনি প্রস্তাব দিলেন, বেশ উঁচু কোনো জায়গায় একটি লোহার দন্ড রেখে দিলে, এরপর এটিকে যদি মাটির সাথে সংযুক্ত করে দেয়া যায়, তবে বজ্রপাতের বিদ্যুৎকে শর্ট সার্কিট করে সরাসরি মাটিতে পাঠিয়ে দেয়া সম্ভব হবে। তিনি এ পরীক্ষণের প্রস্তাব করলেও নিজে এটি সম্পাদন করতে পারছিলেন না। কারণ ফিলাডেলফিয়ায় মোটামুটি সমতল ভূমি ছিল, তেমন উঁচু কোনো জায়গা ছিল না। সেসময় সেখানে একটি গির্জার নির্মাণ হওয়ার কথা ছিল, যার বেশ উঁচু একটি চূড়া থাকবে। তিনি বেশ অস্থির হয়ে গির্জাটি নির্মিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

ফ্রাঙ্কলিন এ হাইপোথিসিসের বর্ণনা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন পিটার কলিসনের কাছে, যিনি তখন রয়্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন। সেখানে এ হাইপোথিসিসটি উত্থাপন করলে অধিকাংশ সদস্যই এটিকে হেসে উড়িয়ে দেন। তারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। পরে যখন তার এ হাইপোথিসিসটি ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনূদিত হয়, তখন ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ‘ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট’ নাম দিয়ে তারা এটি নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন এবং সফলও হন।

এ পরীক্ষার সফলতার পর রয়্যাল সোসাইটি তার কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। গোটা ইউরোপ জুড়ে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন জানতেন না তার পরীক্ষার সফলতার কথা। এদিকে গির্জার নির্মাণের জন্য অপেক্ষা করতে করতেও অস্থির হয়ে উঠছিলেন, তাই এবার অন্য পথ বেছে নিলেন তিনি। উচ্চতার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ঘুড়ি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। অবতারণা হলো ইতিহাস বিখ্যাত ‘কাইট এক্সপেরিমেন্ট’ এর।

শিল্পীর তুলিতে বেঞ্জামিন ও উইলিয়ামের ঘুড়ি ওড়ানো; Image Source: fineartamerica.com

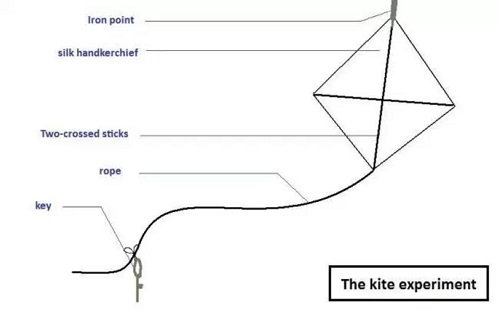

১৭৫২ সালের এক বজ্রপাতের দিনে আকাশে উড়ল, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ঘুড়ি। সহযোগী হিসেবে ছিলেন তার ছেলে, উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিন। এটি যে সাধারণ কোনো ঘুড়ি যে নয় তা তো বুঝতেই পারছেন। ঘুড়িটিতে সুতোর বদলে কপারের তার লাগানো ছিল। কপার-তারের শেষ মাথায় তিনি এক গোছা চাবি বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপর চাবিগুলো রেখে দিয়েছিলেন লেইডেন জারের মধ্যে। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকালো, তখন সেই বিদ্যুৎ ঘুড়ির কপারের তার অনুসরণ করে, চাবির মধ্য দিয়ে এসে জমা হলো লেইডেন জারে। চার্জশূন্য লেইডেন জারটি চার্জিত হলো আসমানি বিদ্যুতের মাধ্যমে।

এটি ঐতিহাসিকভাবে বেশ বিখ্যাত ঘটনা হলেও এর সত্যতা নিয়ে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। বেঞ্জামিন এ পরীক্ষাটি যখন করেছিলেন বলে মনে করা হয়, তার কয়েক বছর পর একজন ডেনিশ ব্যক্তি একই পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভদ্রলোক বজ্রাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই আপনি আবার এটি চেষ্টা করতে যাবেন না যেন। তবে এ পরীক্ষার গল্পটি সত্যি হোক আর না হোক, ফ্রাঙ্কলিন আর বজ্রপাতের বিষয়ে একটি বিষয় সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায়। তিনিই বজ্রপাতের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম ‘লাইটনিং রড’ উদ্ভাবন করেছিলেন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ঘুড়ির নকশা; Image Source: benjamin-franklin-history.org

সেসময়ে অধিকাংশ বাড়িই ছিল কাঠের তৈরি কাঠামোর। আর বজ্রপাত হলে অধিকাংশ সময়ই এতে আগুন ধরে যেতো। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষা অনুসারে বাড়ির ছাদে একটি চোখা ধাতব দন্ড লাগিয়ে তারের সাহায্যে একে মাটির তলায় নিয়ে গেলে, এ বৈদ্যুতিক ডিসচার্জকে সহজেই শর্ট সার্কিট করে দেওয়া সম্ভব হয়। বিদ্যুৎ বাড়ির কাঠামোতে আঘাত না হেনে রড হয়ে সরাসরি চলে যায় মাটিতে। রডের মাথাটি গোলাকার না রেখে চোখা রাখার কারণ হচ্ছে, এর ফলে এর চারপাশে তুলনামূলক শক্তিশালী তড়িৎক্ষেত্র তৈরি হয়।

ফ্রাঙ্কলিনের লাইটনিং রড ছিল প্রথম কোনো ডিভাইস, যেখানে মানুষ তাদের বৈদ্যুতিক জ্ঞানকে ব্যবহার করেছে বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যা সমাধানের কাজে। এর মাধ্যমে দূর হয় বজ্রপাত নিয়ে মানুষের কুসংস্কারও। এছাড়া এটি ঘর-বাড়ির জন্য, বিশেষ করে সেসময়ের গির্জাগুলোর জন্য একপ্রকার আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। প্রথমেই বলেছিলাম, গির্জাগুলো বেশি আক্রান্ত হতো বজ্রপাতের দ্বারা। বুঝতে পারছেন কেন এমনটি হতো? আসলে কারণটি একদমই সহজ, গির্জার উঁচু চূড়া এবং এতে থাকা বিদ্যুৎ পরিবাহী ধাতব ক্রসটিই বজ্রপাতের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতো তাদের।

কিছু ইউরোপিয়ান গির্জা প্রথমে লাইটনিং রড স্থাপনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কারণ, ঐ যে কুসংস্কার- বজ্রপাত ঐশ্বরিক বার্তা বয়ে আনে। তারা মনে করতো এতে ঐশ্বরিক ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করা হবে। কিন্তু যখন তারা এর কার্যকরিতার প্রমাণ পেল, তখন বেশ নীরবেই এটি স্থাপন করে নিল। ফ্রাঙ্কলিনের এ পরীক্ষাটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কিন্তু কে জানে কী হতো তিনি যদি এটি আরো কয়েক শতক আগে আবিষ্কার করতেন, যখন গির্জা মহা শক্তিধর ছিল। হয়তো ঐশ্বরিক ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে প্রাণটিই খোয়াতে হতো।