দক্ষিণ এশীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার উল্লেখযোগ্য সমর্থন ইতিহাসে চিরঃস্মরণীয়। ভারতীয় রাজনীতির আরেক দিকপাল তার পিতা জওহরলাল নেহেরু, তার হাত ধরেই রাজনীতিতে প্রবেশ ইন্দিরার। সেসময় অনেক রাজনীতি বিশেষজ্ঞেরই ধারণা ছিল, পিতার হাত ধরে রাজনীতির আঙিনায় ইন্দিরার অধিষ্ঠান খুব একটা সুখকর ও দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কিন্তু তাদের অনুমান যে সঠিক ছিল না, তা ইন্দিরার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনই প্রমাণ রেখে গেছে। রাজনীতিতে তিনি তার পিতার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না, বরং এ কথা অনস্বীকার্য যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি পিতাকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

ইন্দিরা গান্ধী তিনটি অসাধারণ গুণের অধিকারী ছিলেন- অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রখর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক বুদ্ধির সাথে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা না হওয়া। অনেকেই বলে থাকেন, ইন্দিরা তার গুণের অপব্যবহার করেছেন। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞই আবার মনে করেন, ঐ তিন গুণের অপূর্ব সংমিশ্রণে ইন্দিরা সমকালের অন্যান্য নেতার চেয়ে অনেক গুণ এগিয়ে ছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী; Source: biography.com

এক বর্ণময় এবং গতিময় জীবনের অধিকারী ছিলেন ইন্দিরা। ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর তার জন্ম এমন এক পরিবারে তার জন্ম, যারা সেই পরাধীনতার যুগেও পরিচিত ছিলেন আপামর বিশ্ববাসীর কাছে। পিতামহ মতিলাল, পিতা জওহরলাল ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে বিচরণ করেছেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতোই। মাতা কমলা নেহেরু ছিলেন পিতা জওহরলালের সর্বক্ষণের প্রেরণাদায়ক সঙ্গী। এই পরিবারের মেয়ে ইন্দিরা আপন ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন, তা বলাই বাহুল্য।

পরিবারের সাথে ইন্দিরা গান্ধী (ডানদিকে দাঁড়ানো ছোট ইন্দিরা); Source: biography.com

কৈশোরে যখন পা দিয়েছেন ইন্দিরা, তখন তার পরিবারের সদস্যরা ব্যস্ত ভারতের মুক্তি আন্দোলনে। আন্দোলনের কারণে প্রায় সময় বাবা-মা থাকতেন কারাগারের অন্তরালে। আর তাই শৈশব আর কৈশোরের অনেকগুলো দিনই প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার কেটেছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এলাহাবাদের বাড়িতে।

ইন্দিরা ; Source: 24x7daily.com

ইন্দিরার স্কুল জীবন কেটেছে একেক জায়গায়। কিছুদিন দিল্লীতে পড়াশোনার পর তাকে আবার পাঠিয়ে দেয়া হয় এলাহাবাদে। বারো বছর বয়স থেকেই তিনি জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে। তিনি চেয়েছিলেন গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু বয়স ছিল বড় বাধা। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে না পারলেও, সমবয়সী কিছু ছেলেমেয়েকে নিয়ে তিনি তৈরি করলেন ‘বানর সেনা’ নামে এক বাহিনী। এই বাহিনীর কাজ ছিল সত্যাগ্রহীদের খাবার জল দেওয়া, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি।

কিছুদিন পর আবার তিনি পড়তে গেলেন পুনের এক স্কুলে। বোম্বেতে (বর্তমানে মুম্বাইয়ে) ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাও দিলেন। তারপর পিতা জওহরলাল ইন্দিরাকে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনে। পিতার ইচ্ছে ছিল, রবীন্দ্র প্রভাবে ইন্দিরার জীবন গড়ে উঠুক। তিনি চেয়েছিলেন, বিশ্বভারতী থেকেই ইন্দিরা যেন ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন। কবিগুরুর সান্নিধ্য, শান্তিনিকেতনের পরিবেশ সবই ইন্দিরার পরবর্তী জীবনে এক গভীর প্রভাব ফেলেছিল। জন্ম দিয়েছিল সৌন্দর্যের প্রতি তার অনুরাগ, শিল্প সচেতনতা ও বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ। রবিঠাকুর বেশ পছন্দ করতেন ইন্দিরাকে। তিনি ইন্দিরার আরেক নাম দিলেন ‘প্রিয়দর্শিনী’।

শান্তিনিকেতনে বন্ধুদের সাথে; Source: DNA India

এর কিছুদিন পরেই ইন্দিরার মা কমলা নেহেরু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মায়ের চিকিৎসার জন্য শান্তিনিকেতনের পড়াশোনা অর্ধসমাপ্ত রেখে অসুস্থ মাকে নিয়ে ইন্দিরাকে যেতে হলো সুইজারল্যান্ডে। ১৯৩৬ সালে কমলা নেহেরু মারা গেলেন। ইন্দিরা অক্সফোর্ডের সামারভিল কলেজে পড়তে গেলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জেরে সেখানেও তার লেখাপড়া অর্ধসমাপ্ত রইলো।

এ সময় শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইন্দিরা তখন সুইজারল্যান্ডের একটি স্যানিটোরিয়ামে। বাড়ির লোক তাকে দেশে ফিরে আসতে বললো। কোনোক্রমে তিনি লন্ডনে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই। অগত্যা পুরো বিশ্বযুদ্ধের সময়টা তাকে কাটাতে হলো লন্ডনেই।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ইন্দিরা দেশে ফিরে এলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছাত্র আন্দোলনে। অক্সফোর্ডে থাকাকালীন তার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে ফিরোজ গান্ধী নামের এক পার্সি পরিবারের ছেলের সাথে। ফিরোজও ছিল যুব কংগ্রেসের এক উজ্জীবিত কর্মী। দুজনের মাঝে গড়ে উঠে ভালোবাসার সম্পর্ক। দুজনই দুজনকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পছন্দ করে নেন।

কিন্তু এই বিয়েতে বাধ সাধেন জওহররাল নেহেরু। ভিন্ন ধর্মের বিয়েতে সামাজিকভাবে তখন প্রচুর গোলযোগ হতো। রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, এই ভয়ে জওহরলাল এই বিয়েতে কিছুতেই সম্মতি দিতে চাননি। এমনকি মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে এই বিয়ে আটকাতেও চেয়েছিলেন তিনি। তারপরও ১৯৪২ সালের মার্চে ফিরোজ- ইন্দিরার বিয়ে হয়ে গেলো। পরে অবশ্য জওহরলাল নেহেরু তাদের সাদরে গ্রহণ করেন।

হিন্দু মতে ফিরোজ ও ইন্দিরা গান্ধীর বিবাহ অনুষ্ঠান; Source: biography.com

বিয়ের কয়েকদিন পরেই আইসিসি সম্মেলনে ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করা হয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনে। এই আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ সরকার ইন্দিরাকে বন্দী করলেন। তেরো মাস তাকে কাটাতে হলো কারাগারের অন্তরালে।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলো। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর পদটি অলঙ্কৃত করলেন জওহরলাল নেহেরু। কন্যা ইন্দিরা জওহরলালের সংসার সামলানোর দায়িত্ব নিলেন। পিতার ছত্রচ্ছায়ায় দিনে দিনে পরিণত হয়ে উঠতে লাগলেন ইন্দিরা। ঘরের কাজ তাকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি কখনো। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড, চিলড্রেনস বুক ট্রাস্টের মতো নানা জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন তিনি। জওহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে ইন্দিরা তার ভ্রমণ সঙ্গী হয়েছিলেন বহুদেশে।

১৯৫৫ সালে ইন্দিরা কংগ্রেস হাই কমান্ড ও নির্বাচনী কমিটির সদস্য ছিলেন ইন্দিরা। ১৯৫৬ সালে তিনি যুব কংগ্রেসের সভাপতির পদে বসলেন। ১৯৫৯ সালে হলেন কংগ্রেস সভাপতি। এর আগে পিতামহ মতিলাল এবং জওহরলালও এই পদটি অলঙ্কৃত করে গেছেন।

১৯৬৪ সালে তিনি রাজ্যসভার সদস্যপদ লাভ করেন। সে বছরেই জওহরলাল নেহেরু মারা যান। প্রধানমন্ত্রী হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ইন্দিরার জায়গা হলো। তিনি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৬৬ সালে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মোরারজি দেসাইয়ের মতো প্রবীণ কংগ্রেসের নেতা ছিলেন মূল দাবিদার। কিন্তু তার বিরুদ্ধে দলের কিছু কংগ্রেসী নেতা ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর দাবিদার হিসেবে তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সাথে কন্যা ইন্দিরা; Source: TopYaps

মোরারজির পাওয়া ১৬৯ ভোটের বিপক্ষে ৩৬৫ ভোট পেয়ে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হলেন। সেদিন অনেক প্রবীণ কংগ্রেস নেতাই ভেবেছিলেন, অপটু ইন্দিরাকে পদে বসিয়ে তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবেন। কিন্তু অল্পদিনেই তাদের সেই আশায় গুড়েবালি হলো। ইন্দিরা প্রমাণ করলেন তিনি কতখানি বিচক্ষণ, কতখানি রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। অল্প দিনেই ইন্দিরা হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেত্রী।

ভারতীয় প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী; Source: India Today

১৯৬৭-৭৭, টানা এগারো বছর প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বাদ লাভ করে গেলেন তিনি। মাঝখানে তার রাজনৈতিক জীবনে এসেছে নানা ঝড়ঝাপটা। জড়িয়ে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য এক কোটি বাংলাদেশি শরণার্থীকে আশ্রয়দান, জাতিসংঘ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায় এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো বৃহৎ শক্তিকে যুদ্ধে বিরত রাখার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি- এসবই ছিল তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক চিন্তা-চেতনার বিজয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক শরণার্থী শিবিরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ; Source: Dhaka Courier

এছাড়া সেসময় দেশের অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যাও তাকে মোকাবেলা করতে হয়। সমালোচিত হন নকশালের মতো গণমুখী আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করে। তার কিছুদিন পর জয়প্রকাশ নারায়ণের উত্তাল আন্দোলনের মুখোমুখিও হতে হয়েছে তাকে। পুত্র সঞ্জয়কে রাজনীতিতে আনার জন্য কঠোর সমালোচনাও সহ্য করেন তিনি, একসময় দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থাও জারি করতে হয়েছে তাকে।

আর তার ফলস্বরূপ ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা পরাস্ত হলেন। ভরাডুবি ঘটলো কংগ্রেসের। ক্ষমতায় বসলো জনতা দল। আদালতে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন ইন্দিরা। তাকে পাঠানো হলো তিহার জেলে। কিন্তু আবার ইন্দিরা প্রমাণ করলেন, রাজনীতির ক্ষুরবুদ্ধিতে তার সমকক্ষ কেউ নেই।

ইন্দিরা গান্ধীর নিজস্ব লাইব্রেরী; ছবিস্বত্ব: লেখক

১৯৮০ সালের নির্বাচনে তিনি বিজয়ী হয়ে ফের ক্ষমতায় এলেন, কংগ্রেসকে করলেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। ঐ বছরেই তার জীবনে ঘটলো এক মর্মান্তিক ঘটনা। বিমান দুর্ঘটনায় তার ছোট ছেলে সঞ্জয়ের মৃত্যু হলো। ক্ষমতায় এসে এবারও ইন্দিরাকে সামাল দিতে হয়েছে দেশের নানা সমস্যা। আসাম সমস্যা, পাঞ্জাব সমস্যা সামলাতে হয়েছে তাকে। ১৯৮৪ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে শিখ বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঞ্জাবের অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দিরে ‘অপারেশান ব্লু স্টার’ নামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। সে অভিযান শিখ সমাজকে ইন্দিরা সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এজন্য বিরোধীদের নানা সমালোচনার জবাবও দিতে হয়েছে তাকে। বিদেশী হুমকির প্রত্যুত্তর দিতে হয়েছে। এর মধ্যে তার আরেক পুত্র রাজীবও রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন।

দুই পুত্র রাজীব ও সঞ্জয়ের সাথে ইন্দিরা গান্ধী; Source: indiatoday

তারপর এলো ১৯৮৪ সাল। ভারতীয় লোকসভার নির্বাচন যখন প্রায় আসন্ন, সেই সময়েই ঘটলো ইতিহাসের আরেক মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে দিল্লীতে তার বাসভবনে গুলি করে হত্যা করেন বেয়ান্ত সিং ও সতওয়ান্ত সিং নামে তার দুই শিখ দেহরক্ষী। অন্য দেহরক্ষীরা বেয়ান্ত সিংকে ঘটনাস্থলে গুলি করে হত্যা করে আর সতওয়ান্ত সিংকে গ্রেফতার করে। সতওয়ান্ত সিংকে পরবর্তীতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

নিজের বাসভবনের এই স্থানে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে হত্যা করা হয়; Source: Mapio.net

কর্মজীবনে বহু কৃতিত্ব ও সাফল্যের নজির রেখে গেছেন ইন্দিরা গান্ধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাদারস অ্যাওয়ার্ড (১৯৫৩), ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হওলান পুরস্কার (১৯৬০), আন্তর্জাতিক সমঝোতার জন্য ইসাবেলা ডোসটে পুরস্কার (১৯৬৫), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার বিশেষ অবদানের জন্য লাভ করেন মেক্সিকান অ্যাকাডেমি পুরস্কার (১৯৭২), জাতিসংঘের ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের দ্বিতীয় বাৎসরিক পুরস্কার (১৯৭৩), কূটনীতিতে বিচক্ষণতার জন্য ইতালির আইবেলা ডি এস্ট পুরস্কার এবং ২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মরোণত্তর ‘স্বাধীনতা সম্মাননা’ পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে পরপর দু’বার ‘বিশ্বের সেরা নারী’ খেতাবে সম্মানিত হন ইন্দিরা গান্ধী। লাভ করেছেন ভারতরত্ন উপাধি, অর্জন করেছিলেন জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ারপার্সন হবার সৌভাগ্য। এমনকি নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিতও হয়েছিলেন তিনি।

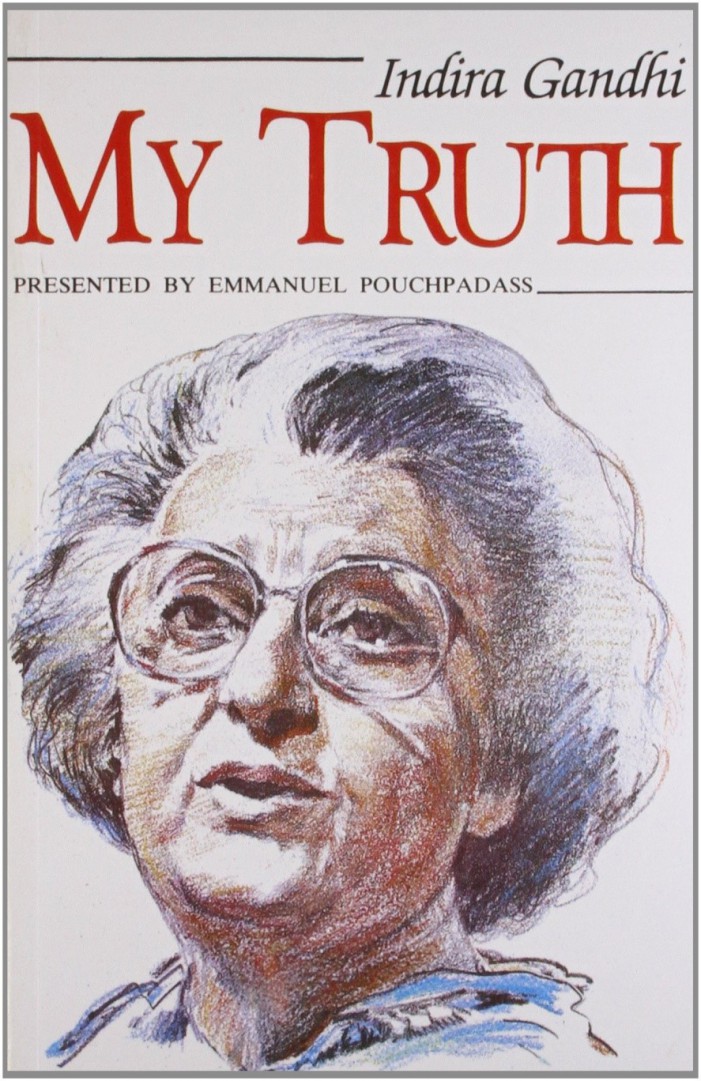

ব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যেও শ্রীমতী গান্ধী লিখে গেছেন বেশ কিছু গ্রন্থ। ‘দ্য ইয়ার্স অফ চ্যালেঞ্জ’,’রিমেমামবার্ড মোমেন্টস’, ‘দ্য ইয়ার্স অফ এনডেভার’, ‘ইন্ডিয়া’ এবং ‘ইন্টারন্যাল ইন্ডিয়া’ সহ আরো বেশ কিছু বই লিখেছেন তিনি, যেখানে তার কর্মজীবন, তার চিন্তাধারা সহ বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণ স্থান পেয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধীর লেখা একটি বইয়ের প্রচ্ছদ; Source: amazon.com

ইন্দিরা গান্ধীই ভারতের এখনো পর্যন্ত একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী এবং দ্বিতীয় দীর্ঘতম সময়ের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অনেকে বলতেন, ইন্দিরা চমক দিতে পছন্দ করতেন। শেষ চমকটা বোধ হয় ইন্দিরা গান্ধী নিজের জীবন দিয়েই দিয়ে গেছেন।