বিদেশি রক্তচক্ষু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দোসর হয়ে দেশীয় জোতদার-জমিদাররা অসহায় সতীর্থের ক্ষুধার্ত পেঠে লাথি মেরে, মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে স্পষ্ট জানান দিয়েছিল, শোষকের কোনো জাতিভেদ হয় না, শোষকের দেশভেদে কোনো শ্রেণি বিভাজন হয় না। এই উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরে কৃষকেরা সবচেয়ে বেশি নিপীড়ন শোষণের শিকার হয়েছে স্বদেশীয় জোতদার-মহাজন দ্বারা। যার পেছনে বাংলার কৃষক-শ্রমিকের রক্ত, ঘাম আর ত্যাগের ইতিহাস। তবে সময়ের বিবর্তনে ইতিহাসের পাতা থেকে বোধহয় অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাদের সেসব সংগ্রামের কথা। তেমনি ইতিহাসের আড়ালে থেকে যাওয়া শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার এক অনবদ্য বিপ্লব তেভাগা আন্দোলন।

কী এই তেভাগা?

তেভাগা আন্দোলন ছিল মূলত শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। কৃষিনির্ভর ভারতবর্ষ হলেও বেশিরভাগ কৃষক ছিল ভূমিহীন। যার ফলে তারা কোনো জমিদার বা জোতদারের অধীনে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করত। চাষাবাদ শেষে উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দু’ভাগই দিতে হতো জমির মালিক তথা জমিদার বা ভূস্বামীদেরকে। আর অবশিষ্ট একভাগ পেত বর্গাচাষী। অথচ উৎপাদন ব্যয় সংশ্লিষ্ট সকল খরচ এবং কায়িক শ্রম সবটাই দিত চাষীরা। কিন্তু এর বিনিময়ে তারা ভাগ পেত মাত্র একভাগ, লাভ সবটুকুই নিয়ে নিত জমির মালিক। এই একভাগ পরিমাণ ফসল দিয়েই খেয়ে না খেয়ে কোনোভাবে দিনাতিপাত করত বর্গাচাষীরা।

মালিক ও বর্গাচাষীদের মধ্যে প্রচলিত ফলন ভাগ করার প্রচলিত ব্যবস্থা ১৯৪৬ সালের দিকে হুমকির মুখে পড়ে যায়, যখন বর্গাচাষীরা একে অন্যায় বলে অভিহিত করে। যুগ যুগ ধরে শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হতে হতে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন সোচ্চার হয়ে ওঠে বর্গাচাষীরা। তারা দাবি জানায়, উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের একভাগ পাবে জমির মালিকেরা আর বাকি দু’ভাগ দিতে হবে বর্গাচাষীদের। কেননা জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে সব ধরনের শারীরিক শ্রম দেয় বর্গাচাষীরা। তাদের এই তিনভাগের এক ভাগ দাবী থেকেই আন্দোলনের নাম হয়ে উঠে ‘তেভাগা আন্দোলন’।

আন্দোলনের নেপথ্যে

ভারতবর্ষে কৃষক সম্প্রদায় মূলত নিঃস্ব হতে থাকে ব্রিটিশ আমল থেকেই। এর আগেও বিদেশি বণিক গোষ্ঠীর দ্বারা শাসন শোষণের শিকার হলেও কৃষকদের উপর এভাবে লোলুপ দৃষ্টি দেয়নি অন্য কোনো শাষকগোষ্ঠী। মোগল শাসনামলে জমির মালিক বা শাসনকর্তাদেরকে জমির এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়েও কম পরিমাণ খাজনা প্রদান করলেই চলত। তখন অবশ্য কৃষকের যথেষ্ট পরিমাণ জমির মালিকানাও ছিল, সেই সাথে শাসকরাও ছিলেন যথেষ্ট নমনীয়।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে কৃষকদের বেহাল দশা এবং তেভাগা আন্দোলনের ক্ষেত্র কীভাবে প্রস্তুত হয়েছে, তা বুঝতে হলে ফিরতে হবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দিকে। তেভাগা আন্দোলনের সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটা পরোক্ষ এবং সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ গভর্নর কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালুর পর থেকে বাংলার কৃষকেরা একের পর এক হারাতে থাকে জমির মালিকানা। এ বন্দোবস্ত চালুর ফলে জমির মালিকানা চলে যায় জমিদারদের হাতে। কৃষকেরা জমির মালিকানা হারিয়ে পরিণত হয় ভাড়াটে মজুরে।

এদিকে জমিদারের সাথে ফসল উৎপাদনের কোনো সম্পর্ক না থাকায় কৃষক ও জমিদারদের মাঝখানে জোতদার নামে একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এরা জমিদারদের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়ে কৃষকদের মাধ্যমে চাষ করাত এবং খাজনা আদায় করত। জমির জরিপ না করেই রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো। ফলস্বরূপ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জমির তুলনায় রাজস্বের হার অনেক বেশি হয়ে যেত।

অতঃপর একসময় ফসলের বিনিময়ে খাজনা হিসেবে অর্থ নেওয়া শুরু করে। মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে হলেও অতিরিক্ত খাজনা প্রদান করতে বাধ্য করে। প্রবল অত্যাচার ও নিপীড়নের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করত। এভাবে পর্যায়ক্রমিক শোষণ ও কৃষকের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে বর্গাচাষীদের উপর বর্গার নামে মাত্র একভাগ ফসল চাপিয়ে দেওয়া হয়৷ ক্রমশ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে চাষীরা। জমিদার ও জোতদারদের উপর তাদের ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। এ ক্ষোভ প্রস্তুত করে তেভাগা আন্দোলনের মতো ঐতিহাসিক বিপ্লব। মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবই তেভাগা আন্দোলনের দ্বার উন্মোচন করে।

১৯৩৬ সালে সোচ্চার কৃষকদের নিয়ে গঠিত হয় ‘নিখিল ভারত কৃষক সভা’। তাদের নীতি ছিল, ‘লাঙল যার জমি তার’। বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার প্রস্তাব করে ‘ফ্লাউড কমিশন’। জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, কৃষকদের জমির মালিকানা প্রদান এবং উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দু’ভাগ মালিকানা চাষীদের প্রদান করতে সুপারিশ করে এ কমিশন।

তাছাড়াও ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ মারা যায় এবং এক কোটি মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। মাঝারি কৃষক থেকে শুরু করে প্রান্তিক কৃষক, সকলে অবশিষ্ট থাকা তাদের জায়গাজমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এমতাবস্থায় তাদের বিপ্লবের দিকে ধাবিত হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। ১৯৪৬ সালে বাংলার প্রাদেশিক কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সূচনা হয় তাদের ন্যায্য হিসাব বুঝে নেওয়ার আন্দোলন- তেভাগা আন্দোলন।

তেভাগা আন্দোলনের দাবি ও স্লোগান

তেভাগা আন্দোলনের প্রধান দাবিই ছিল, বর্গাচাষীদের দ্বারা উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দু’ভাগ দিতে হবে চাষীদের এবং বাকি এক ভাগ পাবে ভূস্বামীগণ। যেসব মালিক দিতে রাজি হবে না, তাদের জমিতে কোনো কৃষক কাজ করবে না। সেই সাথে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের বাড়িতে কোনো নমঃশূদ্র বা মুসলমান কেউ কৃষিকাজ করবে না। তাছাড়া যেসব কৃষক পান খায়, তারা নিজেরাই পান চাষ করে খাবে অথবা পান খাওয়া ছেড়ে দেবে। বারুইদের কাছ থেকে আর পান কিনবে না। এই ছিল মূলত তাদের প্রধান দাবি।

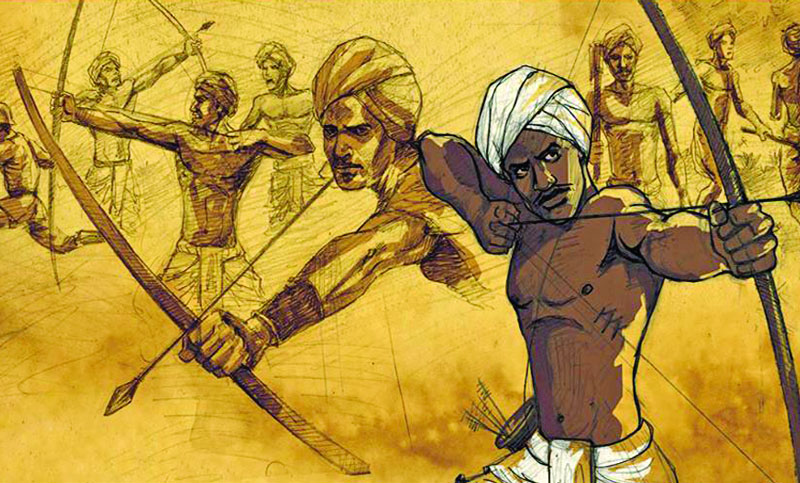

তারা আরো সিদ্ধান্ত নেয়, এবার ধান উঠবে কৃষকের ঘরে। তারা সংঘবদ্ধভাবে ধান কাটবে। এক দল ধান কাটবে, আরেক দল তীর, ধনু, বল্লম নিয়ে পাহারা দেবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে ধান কাটা হবে। প্রতিটি তেভাগা আন্দোলনের কেন্দ্রে এভাবে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করেছিল।

তাদের স্লোগান ছিল,

‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’

‘নিজ খোলানে ধান তুলো’

‘আধির বদলে তেভাগা চাই’

‘কর্জ ধানের সুদ নাই’

‘বিনা রসিদে ভাগ নাই’

‘জান দিব তবু ধান দিব না’

‘ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করা চলবে না’

‘জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই’

‘সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক’

দুই বাংলায় তেভাগা আন্দোলন

১৯৪৬-৪৭ সালে এপার বাংলা ও ওপার বাংলা মিলিয়ে মোট ১৯টি জেলায় তেভাগা আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠেছিল। সকল সাম্প্রদায়িকতা ও বিবাদকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ‘নিখিল ভারত কৃষক সভা’র নেতৃত্ব হিন্দু-মুসলমান, সকলে এক ভ্রাতৃত্বের ছায়ায় এসেছিল। যার ফলে দুই বাংলায় তীব্রতা লাভ করে তেভাগা আন্দোলন। আন্দোলনটি সংগঠিত হয় দিনাজপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, হাওড়া, হুগলী, মালদহ, বাঁকুড়া, নদীয়া, চব্বিশ, পরগণা, মেদিনীপুর ও জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জেলায়। তবে দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর এবং চব্বিশ-পরগনা জেলায় এ আন্দোলনের সর্বাধিক তীব্রতা অনুভূত হয়।

তেভাগা আন্দোলনে সম্মুখভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ, চিয়ার সাঁই, ময়মনসিংহের কমরেড মণি সিংহ, আলতাফ আলী, জহুর উদ্দিন মুন্সি ও মৌলভী আব্দুল হান্নান, বগুড়ার ডা. আব্দুল কাদের, রংপুরের তগনারায়ন, রাজশাহীর রমেন মিত্র, ইলা মিত্র, কাছিম মিয়া ও যশোরের নূর জালালসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

যেসব জেলায় বর্গাচাষীদের উপর অত্যাচার নিপীড়নের মাত্রা বেশি ছিল, মূলত সেসব জায়গায় গড়ে উঠেছিল তেভাগা আন্দোলন। তবুও ৬০ লক্ষ বর্গাচাষী এ আন্দোলনে অংশ নেয়। দিনাজপুর জেলার তৎকালীন ঠাকুরগাঁও মহকুমা ছিল তেভাগা আন্দোলনের মূল সূতিকাগার। তৎকালীন দিনাজপুরের ৩০টি থানার মধ্যে ২২টি থানাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল আন্দোলনের প্রভাব। দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ। তাকে তেভাগা আন্দোলনের জনক হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।

কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে। নেত্রকোনার সিংহের বাংলা, রামেশ্বরপুর এবং কাইলাটিতে আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত কিষাণ সম্মেলন।

রংপুরের নীলফামারি মহকুমায় তেভাগা আন্দোলন ব্যাপক ভয়ঙ্কর আকার লাভ করে। কৃষকেরা যতটা সোচ্চার হয়েছিল, এর বিপরীতে জোতদাররাও ভাড়াটে লাঠিয়াল বাহিনী ও পুলিশ দিয়ে নৃশংস কায়দায় দমন করেছিল। কৃষকেরা আন্দোলনের অংশ হিসেবে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যৌথভাবে ধান কাটছিল। ঠিক তখনই জোতদারদের লাঠিয়াল বাহিনী নৃশংসভাবে কৃষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কৃষকেরা অত্যন্ত সাহসিকতার মোকাবেলা করে লাঠিয়াল বাহিনীকে হটিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় লাঠিয়াল বাহিনী রংপুরের কৃষক নেতা তগনারায়ণকে গুলি করে এবং বাচ্চু মামুদকে গুরুতরভাবে জখম করে। এতে তেভাগা আন্দোলন আরো তীব্র রূপ নেয়। কৃষকেরা পুলিশের কাছ থেকে তগনারায়ণের লাশ কেড়ে নিয়ে পরেরদিন ২৫ হাজার জনতার এক ঐতিহাসিক মিছিলে সারা শহর কাঁপিয়ে তোলে। এর প্রভাব পড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে।

এর কিছুদিন পরই দিনাজপুর জেলার পতিরাম থানার খাঁ পুরে কৃষক নেতা চিয়ার সাঁইসহ মোট ২৬ জন কৃষককে হত্যা করে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে চিচির বন্দরে কৃষক শিবরাম ও জমিরউদ্দীনকে, ময়মনসিংহের সর্বেশ্বর ডালুকে হত্যা করে এবং সাঁওতাল, হিন্দু, মুসলমান কৃষকদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। কৃষকেরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

জলপাইগুড়ির বোদা, দেবীগন্থ, পচাগড়, সুন্দরদিঘী এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক, কেশপুর, দাসপুর, চন্দ্রকোণা, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া ও মহিষাদলে তেভাগা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে। এভাবে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বাংলা মিলিয়ে ১৯টি জেলায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে।

কৃষক সম্প্রদায়ের যৌক্তিক আন্দোলন দমনে সরকার কঠোর অবস্থান নেয়। সৈন্য নামিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, নারীদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, গ্রামে গ্রামে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পুলিশের হাতে অনেক আদিবাসী ও কৃষক নিহত হয়, জেলাগুলোকে বন্দীশিবিরে রূপান্তর করা হয়। সারাদেশে প্রায় তিন হাজার কৃষক গ্রেফতার হয় এবং ৫০ জন কৃষককে হত্যা করা হয়।

কমরেড মণি সিংহ তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে তার ‘জীবন সংগ্রাম’ গ্রন্থে বলেছেন,

“ষাটলাখ বর্গা বা ভাগচাষী, হিন্দু-মুসলমান, উপজাতি মেয়ে-পুরুষ জীবনকে তুচ্ছ করে ঐ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বাংলার মাটি হিন্দু-মুসলমান ও কৃষকদের রক্তে লালে লাল হয়ে বিখ্যাত এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। সারা পৃথিবীতে যত কৃষক আন্দোলন হয়েছে বাংলার তেভাগা আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম।”

তবে সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন পাকিস্তানেও কৃষকদের অধিকার আদায়ে দ্বিতীয় দফায় তেভাগা আন্দোলন করতে হয়েছিল। যদিও সরকারের প্রোপাগান্ডার কারণে এ আন্দোলন তখন খুব বেশি ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। সরকার একে ভারতীয় এজেন্টদের আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করে।

আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা

অন্যান্য আন্দোলনের মতো তেভাগা আন্দোলনেও নারীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তারা কখনো পুরুষের ধান কাটায় পাহারা দিয়েছে, কখনোবা দুর্ধর্ষের মতো শত্রুদের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, আবার কখনো তীর-বল্লম হাতে তোলে নিয়েছে নিজেই। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজবংশী মেয়ে ভাগুনী, জয়বর্মনী, দীপপুরী, মাতিবর্মনী, শিখা বর্মনী এবং নড়াইলের নমশূদ্র কৃষকবধূ সরলাদি প্রমুখ। কিন্তু তেভাগা আন্দোলনের অগ্রভাগের নেতৃত্বের কথা বললে যার নামটি না বললেই নয়, তিনি ইলা মিত্র। সাঁওতালদের কাছে তিনি ‘রানীমা’ নামে পরিচিত। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ায় ১৯৫০ সালের ৭ জানুয়ারি তিনি রোহনপুরে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। গ্রেফতার অবস্থায় পুলিশের বর্বর পৈশাচিক নির্যাতনের শিকারও হন ইলা মিত্র।

ইলামিত্র কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নির্যাতনের যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেটির একাংশ তুলে ধরা হলো:

“সেলের মধ্যে আবার এসআই সিপাইদেরকে গরম সিদ্ধ ডিম আনতে হুকুম দিল এবং বললো, ‘এবার সে কথা বলবে’। তারপর চার পাঁচজন সিপাই আমাকে জোরপূর্বক ধরে চিৎ করে শুইয়ে রাখল। একজন আমার যৌনাঙ্গের মধ্যে একটি গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিলো। আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন পুড়ে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

৯/১/৫০ তারিখে সকালে আমার জ্ঞান ফিরে এল, তখন উপরোক্ত এসআই এবং কয়েকজন সিপাই আমার সেলে এসে তাদের বুট দিয়ে আমার পেটে লাথি মারতে শুরু করল। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালিতে একটি পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হলো। সে সময় আধা-চেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এসআইকে বলতে শুনলাম, ‘আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না কর তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এসআই এবং পুলিশেরা ফিরে এলো এবং তারা আমাকে সেই হুমকি দিল। কিন্তু আমি যেহেতু তখনও কাউকে কিছু বলতে রাজি হলাম না, তাদের মধ্যে তিন-চারজন আমাকে ধরে রাখল এবং একজন সিপাই সত্য সত্যই ধর্ষণ করতে শুরু করল। এরপর আমি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

পরদিন ১০/১/৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি দেখলাম যে, আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে, আর আমার কাপড়-চোপড় রক্তে সম্পূর্ণ ভিজে গিয়েছে। সেই অবস্থায় আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নবাবগঞ্জের জেল গেটের সিপাইরা জোরে ঘুষি মেরে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল।”

তেভাগার ফলাফল

তেভাগা আন্দোলন পূর্ব বাংলা ও পশ্চিমবঙ্গে এমন অগ্রসর হয়েছিল, যে কৃষকেরা সেসব অঞ্চলকে তেভাগা এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবগুলো ছিল:

১. সরকার আন্দোলনের চাপে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিধানসভায় ১৯৪৭ সালে ২২ জানুয়ারি ‘বঙ্গীয় বর্গাদার সাময়িক নিয়ন্ত্রণ বিল’-১৯৪৭ উত্থাপন করে।

২. মহাত্মা গান্ধী তেভাগার ন্যায্যতার পক্ষে দাবি তোলেন। তিনি জোতদারদের তেভাগা দাবি মেনে নিতে পরামর্শ দেন।

৩. আন্দোলনের চাপের মুখে ভূস্বামীগণ প্রায় ৪০ ভাগ বর্গাচাষীকে স্বেচ্ছায় তেভাগা দেয়।

৪. ভূস্বামীরা আন্দোলনকারীদের সাথে আপোস করে মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

৫. আন্দোলনে তীব্রতায় খাজনার নামে বলপূর্বক অর্থ আদায় বন্ধ বা সীমিত করে।

৬. সর্বোপরি, ১৯৫০ সালের ‘জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০’ বিলের মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ঘটে।

.jpg?w=600)