পৃথিবীতে যতদিন সমাজ থাকবে, ততদিন প্রতিটি সমাজের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি থাকবে। আর সমাজ সংস্কৃতি চিরকাল বহমান নদীর মতোই পরিবর্তনশীল ছিল, আছে, বলা বাহুল্য থাকবে। কেননা সমাজের বৈশিষ্ট্যই পরিবর্তন। তবে এই পরিবর্তন অধিকাংশ সময়ই রাতারাতি ঘটে না। পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে। আর এই ধীর লয়ের পরিবর্তনকে সমাজবিজ্ঞানীরা আখ্যায়িত করেছেন সামাজিক বিবর্তন বলে। তবে শত পরিবর্তনের মাঝেও প্রতিটি সমাজে একটি বিষয় ধ্রুব হয়ে টিকে থাকে। আর তা হচ্ছে সত্য।

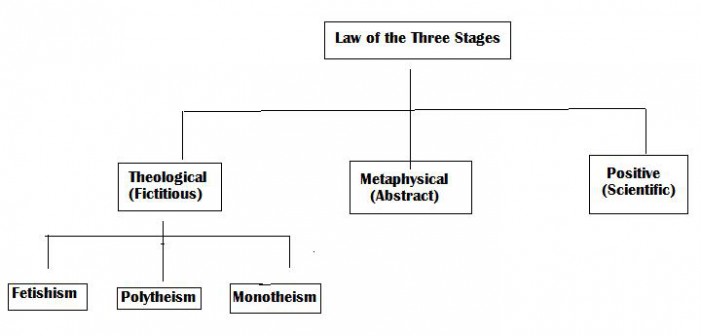

যেকোনো সমাজ চূড়ান্ত সত্য খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত, তিনটি ধাপের মধ্যে দিয়ে যায় বলে মনে করেন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অগাস্ট ক্যোঁৎ। প্রতিটি ধাপে মানুষ ধীরে ধীরে কল্পনা আর কুসংস্কারের জাল ছেড়ে, অধিকতর বুদ্ধিমান হয়। একদিকে যেমন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে, অন্যদিকে সমানতালে ঘটতে থাকে মানুষের মানসিক পরিবর্তনও। আর এই সামাজিক এবং মানসিক পরিবর্তনের ধাপ তিনটি নিয়ে ক্যোঁৎ যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাকে বলা হয় ‘ল অব থ্রি স্টেজেস’।

ল অব থ্রি স্টেজেস; source: vkmaheshwari.com

থিওলজিক্যাল স্টেজ

অগাস্ট ক্যোঁতের সামাজিক বিবর্তন তত্ত্বের প্রথম স্তরটি হচ্ছে ধর্মতাত্ত্বিক বা কাল্পনিক সমাজ। ১৩ শতকের আগের সমাজ ব্যবস্থাগুলোকে ক্যোঁৎ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই সমাজে সাধারণ, অতি সাধারণ কিংবা অসাধারণ, সকল ঘটনা এবং সকল জীব বা জড় পদার্থের মাঝেই অতিপ্রাকৃত কিছু একটার ছোঁয়া খুঁজে বেড়াতো মানুষ। যৌক্তিকতা এবং সত্য উদঘাটনের জন্য ন্যূনতম চেষ্টার আবশ্যকতা ছিল না এ সমাজে। যেকোনো অস্বাভাবিক ঘটনার পেছনেই কোনো অতিপ্রাকৃত কিছু জড়িত আছে বলে ধরে নেয়াই ছিল এই সমাজের মূল বৈশিষ্ট্য। মূলত আদিম সমাজগুলোতে মানুষের এ ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যেখানে সবকিছুর পেছনেই অতিপ্রাকৃত শক্তি আর দেব-দেবীর সম্পর্ক খোঁজা হতো।

ধর্মযাজকদের দ্বারা শাসিত এ সমাজে মানুষের স্বাভাবিক ভাবাবেগকেও মনে করা হতো ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত। আর এই সমাজ পরিচালিত হতো সামরিক বাহিনীর দ্বারা, যারা পূজারীদের আদেশ, অনুশাসন মেনে চলতো। যুক্তির কোনো স্থান ছিল না যে সমাজে, এমন সমাজের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

প্রাচীন পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ; source: ancientgreekwebsite.weebly.com

কোনো এক ব্যক্তি, তার বিশেষ কোনো মূল্যবান বস্তু সকলের কাছে গোপন করবার জন্য এক খোলা মাঠে নিয়ে যায়। সেখানে সে গর্ত করে, চোখ বন্ধ করে বস্তুটি গর্তে ফেলে মাটিচাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফেরে। নিশ্চিন্ত কেন? কারণ, সে বস্তুটি গর্তে ফেলার সময় তা চোখে দেখেনি, তাহলে আর কেউ নিশ্চয়ই দেখেনি! অথচ ভাববার প্রয়োজন মনে করে না যে, তার চোখ বন্ধ হলেও, অন্য কারো চোখ খোলা থাকতেও পারে!

উপরের গল্পটি আসলে নিছক একটি গল্পই। প্রকৃত অবস্থা আমরা হয়তো কখনোই জানতে পারবো না। তবে যুক্তিহীনতার চূড়ান্ত অবস্থা বোঝাতেই হয়তোবা এরূপ গল্পের প্রচলন। যা হোক, সমাজ বিবর্তনের এই ধর্মতাত্ত্বিক স্তরের আবার তিনটি উপ-স্তর রয়েছে। ‘ফেটিশিজম’ বা বস্তুকামিতা, ‘পলিথিজম’ বা বহু-ঈশ্বরবাদ এবং ‘মনোথিজম’ বা একেশ্বরবাদ।

ফেটিশিজম বা বস্তুকামিতা হচ্ছে এরূপ বিশ্বাস যে, অতিপ্রাকৃত শক্তি জড় বস্তুর মধ্যে বাস করে। এই বিশ্বাস যখন শুরু হয়, তখন কোনো পূজারী বা যাজকের প্রয়োজন ছিল না। কারণ প্রকৃতির প্রতিটি জড় বস্তুর মধ্যেই কোনো না কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি বিদ্যমান বলেই ধারণা করতো মানুষ। এক টুকরো কাঠ, কিংবা একটি বড় পাথর, বিশাল একটি বটবৃক্ষ অথবা কোনো পাহাড়, সবকিছুর ভেতরেই বাস করে এক রহস্যময় মহাশক্তি। তাই এগুলোর পূজা করতে হবে এবং সন্তুষ্ট রাখতে হবে সেই মহাশক্তিকে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? ধীরে ধীরে অসংখ্য পরিমাণ বস্তুর সাথে পরিচিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায় মানুষ। সবগুলোর মধ্যেই কি একই মহাশক্তি বিদ্যমান?

বহুঈশ্বরবাদ; source: haikudeck.com

এই বিভ্রান্তি থেকেই পলিথিজম বা বহু-ঈশ্বরবাদের সূচনা। মানুষ ধরেই নিল যে, একই অতিপ্রাকৃত শক্তির পক্ষে সকল বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকা সম্ভব না। ফলে শুরু হলো সীমাহীন এবং বাধাহীন ‘দেবতা’ তৈরির সমাজ! এ সমাজে মানুষ প্রতিটি ভিন্ন প্রাকৃতিক সত্তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নিয়োগ করলো (বিশ্বাস করতে শুরু করলো)। আর নিত্যনতুন তৈরি হলো অগণিত ঈশ্বরের! সে অনুযায়ী সমাজে উদ্ভব হলো পূজারী আর যাজকদের, যারা কিনা দেবতাদের নৈকট্য লাভ করেছেন এবং সাধারণের চেয়ে উচ্চে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু দিন দিন দেবতার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেল যে মানুষ আবার বিভ্রান্তির মাঝে পড়ে গেল।

দ্বিতীয়বার বিভ্রান্তি থেকেই শুরু হলো থিওলজিক্যাল স্টেজ বা ধর্মতাত্ত্বিক সমাজের শেষের সূচনা। আগের দুটি উপস্তর ছিল মানুষের অবাধ কল্পনা আর যুক্তিহীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ের উদাহরণ। এই স্তরে এসেই কল্পনার জায়গায় যুক্তি স্থান পেতে শুরু করে। মানুষ এবার বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন একজন ঈশ্বর এবং তিনিই সর্বশক্তিমান। এই বিশ্বাস থেকেই মানুষ সীমাহীন অলীক কল্পনা বাদ দিয়ে, যৌক্তিকতা আর চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো শুরু করে। থিওলজিক্যাল সমাজে ধর্মযাজক বা প্রচারকগণ, সমাজের রাজা, সামরিক বাহিনীকে মানুষ বিশেষভাবে সম্মান করতো এবং ভালোবাসতো। পরিবার কেন্দ্রিক এই সমাজের স্থিতিশীলতার ভিত্তিই ছিল সামরিক শক্তি।

মেটাফিজিক্যাল স্টেজ

একটি মেটাফিজিক্যাল চিত্রকর্ম যা সবকিছুর উৎসকে প্রতিফলিত করে; source: Allpainters.org

মেটাফিজিক্যাল বা অধ্যাত্মিক বা বিমূর্ত-ভাবমূলক স্তরের শুরু হয় ১৩ শতক থেকে। থিওলজিক্যাল স্তরের তুলনায় এই স্তরের দৈর্ঘ্য খুবই কম। মধ্যযুগে এবং রেনেসাঁর সময় চলা সমাজ বিবর্তনের এই স্তরকে অন্য কথায় থিওলজিক্যাল স্তরের বিবর্ধন বা ব্যাপ্তিই বলা যেতে পারে। অনেকটা ধর্মতাত্ত্বিক সমাজের মতোই চিন্তাধারা ছিল এই সমাজে। তাই একে অনেকে থিওলজিক্যাল সমাজের বর্ণসংকর বা সংক্রামক বলেও অভিহিত করেন।

‘মেটা’ অর্থ সীমার বাইরে, নাগালের বাইরে। আর ‘ফিজিক্যাল’ মানে বস্তু বা উপদান। অর্থাৎ, মেটাফিজিক্যাল বা অধিবিদ্যিক মানে হচ্ছে এমন কিছু, যা বস্তু দ্বারা, বা কোনো বাহ্যিক আকার আকৃতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই ব্যাখ্যাতীত বিষয় হচ্ছে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, নীতি, যুক্তি। এই স্তরে, কল্পনাকে ঝেড়ে ফেলে সম্পূর্ণ যৌক্তিকতা ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে ভাবতে শুরু করে মানুষ। মূর্ত ঈশ্বরের ধারণা সামাজিক বিবর্তনের এই স্তরে এসে পুরোপুরি লুপ্ত হয়। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, ঈশ্বর হচ্ছেন সম্পূর্ণ বিমূর্ত স্বত্বা।

মেটাফিজিক্যাল স্তরে ধর্মযাজকদের স্বৈরাচারী বা একক ক্ষমতা খুব একটা টিকে ছিল না। বরং সমাজ নিয়ন্ত্রিত হতো আইনকানুন দ্বারা। কিন্তু পরোক্ষভাবে সে আইনকানুনে প্রভাব ফেলতেন যাজকরাই। এই সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালীদের মধ্যে চার্চের সাথে যোগ হয় আইনজীবীদের নামও। আর যাবতীয় আইনকানুন নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্র কর্তৃক। সমাজের এই স্তর থেকে সবকিছু মোটামুটি নিয়মকানুন এবং নীতি দ্বারা চালিত হতে শুরু করে।

পজিটিভ স্টেজ

source: Study.com

থিওলজিক্যাল ও মেটাফিজিক্যাল স্তর পার করে অবশেষে সূচনা হয় সভ্যতার সবচেয়ে উন্নত সমাজ ব্যবস্থার। আর তা হচ্ছে পজিটিভি বা সায়েন্টিফিক সমাজ। এই সমাজের মূল কথা থিওলজিক্যাল থেকে একেবারে বিপরীত দিকে চলে গেছে, এমনকি মেটাফিজিক্যাল সমাজের যুক্তিকেও এখানে বড় করে দেখা হয় না। বরং পজিটিভ বা দৃষ্টবাদী সমাজের সবকিছুর মূলে থাকবে বিজ্ঞান। আর বিজ্ঞান আসে অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য ও উপাত্ত থেকে।

শিল্পায়নের শুরু থেকেই সমাজ কাঠামোতে বিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগতে থাকে। আর মানুষ বিশ্বাস করে যে, কোনো দৈব বা অতিপ্রাকৃত শক্তির বলে নয়, বরং প্রকৃতির সবকিছুই নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। সুতরাং যেকোনো বস্তুকে রহস্য না ভেবে, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ দ্বারা তার পেছনের কারণ উদঘাটন সম্ভব। আর এই বিশ্বাসকেই বলা হয় পজিটিভিজম বা দৃষ্টবাদ। অগাস্ট ক্যোঁৎকে পজিটিভিজমের জনক বলা হয়।

১৯ শতকের শুরু থেকে পজিটিভ বা দৃষ্টবাদী চিন্তাভাবনা আরো প্রবলভাবে শুরু হয়। এ সময় মানুষের মধ্যে সবকিছুর মূলে প্রকৃত কারণ খোঁজার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। মানুষ সবকিছুতেই সম্পূর্ণরূপে দ্বিধামুক্ত হতে চায়। ফলে ঈশ্বরের ধারণার বিলুপ্তি ঘটে, কারণ বিমূর্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না। সকল তাত্ত্বিক ব্যাপারকেই মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করে। আর যেহেতু বিজ্ঞানে কোনো বিশেষ বিশ্বাস বা সংস্কারের স্থান নেই, তাই চিন্তাভাবনার এই স্তরে মানুষ ধর্মকে দূরে ঠেলে দেয়।

পজিটিভ সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় বিজ্ঞান দ্বারা। এই সমাজে প্রভাববিস্তার করে শিল্পোদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ আর বিজ্ঞানীরা। নীতি-নৈতিকতা, মহত্ব আর অনুভূতির মতো ব্যাপারগুলো টিকে থাকলেও, সকলপ্রকার ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাস লোপ পায় এই সমাজ থেকে। ক্যোঁতের মতে, এটিই হচ্ছে সামাজিক বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়। ধারাবাহিক কিছু রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সমাজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আর এই স্তরেই মানবমনের প্রকৃত মুক্তি ঘটেছে, পুরাতন বিশ্বাসকে ভেঙে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। এই সমাজেও পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকবে, তবে সমাজ ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিকই থাকবে। তাই এটি সামাজিক বিবর্তন এবং মানসিক পরিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়।

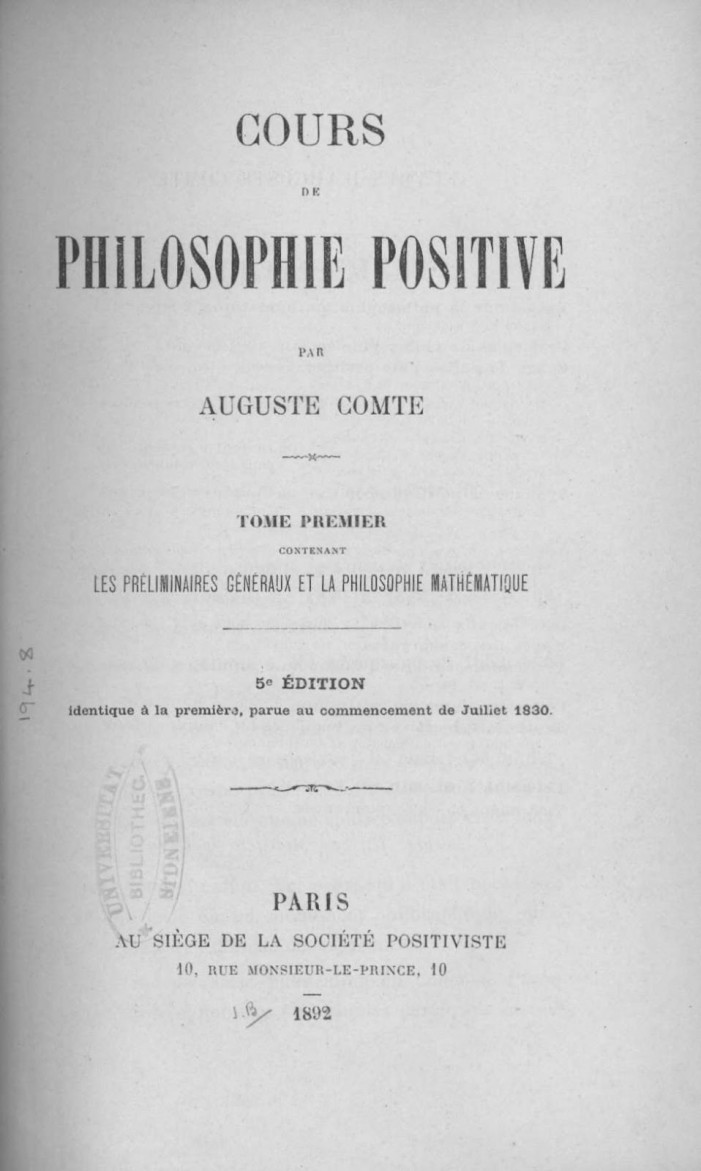

দ্য কোর্স ইন পজিটিভ ফিলোসফি; source: bookmarkz-us.blogspot.com

ইসিডোর ম্যারি অগাস্ট ফ্রাংকোসিস ক্যোঁৎ, সংক্ষেপে অগাস্ট ক্যোঁৎ, ১৭৭৮ সালের ১৯ জানুয়ারি ফ্রান্সের মন্টেপিলারের হেরল্ট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মন্টেপিলার বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্যারিসের ইকোল পলিটেকনিকে পড়ালেখা করেন ক্যোঁৎ। তবে ইকোল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে মাঝপথে পলিটেকনিক পড়ালেখা ছেড়ে মন্টেপিলারের একটি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। মন্টেপিলারেও বেশিদিন থাকেননি তিনি। তার অতিমাত্রায় গোঁড়া ক্যাথলিক পরিবারের প্রতি তিনি বিরক্ত হয়ে পারিবারিক বন্ধন একপ্রকার ছিন্ন করেই ১৮১৭ সালে আবার প্যারিসে চলে যান।

প্যারিসে জীবিকার জন্য ছোটখাট কাজের পাশাপাশি ‘ইন্টেলেকচুয়াল সোসাইটি’তে যোগ দেন ক্যোঁৎ। পরবর্তী বছরগুলোতে ‘অন পলিটিক্স’, ‘অন ইনডাস্ট্রি’, ‘অন অরগানাইজেশন’ সহ আরো বেশ কিছু বিখ্যাত প্রবন্ধ রচনা করেন তিনি। তবে সেগুলো তার নিজের নামে প্রকাশিত হয়নি। ১৮১৯ সালে ‘দ্য জেনারেল সেপারেশন অব অপিনিয়ন অ্যান্ড ডিজায়ার’ই ছিল স্বনামে প্রকাশিত ক্যোঁতের প্রথম বই। কিন্তু এসব করেও তার আর্থিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হচ্ছিল। বন্ধুদের কাছে ধার করেও চলা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তবুও তিনি বিশেষ কোনো কাজে নিজেকে জড়াতে চাচ্ছিলেন না। কারণ এ সময়টাতেই তিনি একনিষ্ঠ মনে রচনা করছিলেন নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘দ্য কোর্স ইন পজিটিভ ফিলোসফি’।

আর্থিক টানাটানির মধ্যেই ১৮২৫ সালে ক্যারোলিন ম্যাসিনকে বিয়ে করেন ক্যোঁৎ। তবে দাম্পত্য জীবন মোটেও সুখের হয়নি তার। প্রতিনিয়ত আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত ক্যোঁতের নিত্যদিন কলহ বেঁধেই থাকতো স্ত্রীর সাথে। বিয়ের মাত্র এক বছরের মাথায় মানসিক ভারসাম্য কিছুটা হারিয়ে ফেলেন ক্যোঁৎ। ১৮২৭ সালে ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহননের চেষ্টাও করেন তিনি। তবে তার কাছের বন্ধুদের সহায়তা এবং অনুপ্রেরণায় তিনি তার লেখনী চালিয়ে যান। ১৮৪২ সালে তাকে ডিভোর্স দিয়ে চলে যায় ক্যারোলিন। ততদিনে দ্য কোর্সের ছয় খণ্ড রচনা করে ফেলেছেন ক্যোঁৎ।

একাকী নিঃসঙ্গ ক্যোঁৎ এক বছরের মাথায় একজন ভালো বন্ধু খুঁজে পান। তার বন্ধুটিও আরেকজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল। তারা দুজনে মিলে ‘রিলিজিয়ন অব হিউম্যানিটি’ নামে নতুন একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৪ সালে ক্লোটিল্ডি নাম্নী এক নারীর প্রেমে পড়েন ক্যোঁৎ। বিবাহিত সে নারীর সাথে কিছুকাল পরকীয়ায় জড়ালেও শেষতক তার প্রেম সার্থক হয়নি। দু’বছরের মাথায় ক্লোটিল্ডি মারা গেলে ক্যোঁতের জীবনে প্রেমের পর্ব সমাপ্ত হয়।

অগাস্ট ক্যোঁৎ (১৭৭৬-১৮৫৬); source: alchetron.com

১৯৫১-৫৪ সালে পজিটিভি পলিটিক্সের চার খণ্ড রচনা এবং প্রকাশ করেন ক্যোঁৎ। তার জীবনের শেষ কাজ, ‘দ্য সাবজেক্টিভ সিনথেসিস’ প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে। পরের বছরের ৫ সেপ্টেম্বর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ক্যোঁৎ। প্যারিসের ‘পেরে ল্যাকাইসে’ তাকে সমাহিত করা হয়। ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই সমাজবিজ্ঞানীকে আধুনিককালে ‘বিজ্ঞানের দার্শনিক’ বলা হয়ে থাকে। পজিটিভিজম এবং মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক বিজ্ঞান তার নিকট চিরঋণী হয়ে থাকবে।

ফিচার ছবি: Positivists.org