দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনি। পাহাড়, জঙ্গল আর নদীতে পূর্ণ দেশটির আয়তন ৪,৬২,৮৪০ বর্গ কিলোমিটার। অনেকগুলো জাতিসত্ত্বার বসবাস এই দেশে। এদের একটি হলো ফোর জনগোষ্ঠী। পাপুয়া নিউগিনির দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাহাড়ে ঘেরা জমিতে এরা বসবাস করে আসছে সুদূর অতীতকাল থেকে।

জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজের মাধ্যমেই এরা জীবিকা নির্বাহ করে। তবে এটুকু শুনেই তাদের শান্ত নিরীহ একদল শান্তিপ্রিয় লোক বলে ভাবার দরকার নেই। জমিজমা, অরণ্যের অধিকার, কর্তৃত্ব কিংবা নারী- বহুবিধ কারণে তাদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাঁধত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। নির্মম পাশবিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো একে অন্যের উপরে। অস্ত্রের আঘাতে স্বজাতির প্রাণনাশ করতেও দ্বিধা করতো না তারা।

ফোর জনগোষ্ঠীদের বসবাসস্থান; Source: Mail online

এখানেই তাদের কার্যক্রম থেমে থাকলেও কিছু বলার ছিল না। কিন্তু এরপরে তারা যা করতো সেটি শুনলে আপনি শিউরে উঠবেন। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে তারা নরমাংস খেত! প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর সাথে যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যারা মারা যেত কিংবা যুদ্ধে বন্দী হতো তাদের ভাগ্য ছিল বিজেতা পক্ষের খাদ্যে রূপান্তরিত হওয়া! মৃত মানুষের মস্তিষ্কের প্রতি সবচেয়ে বেশি লোভ ছিল এই ফোর জাতির লোকজনের! এমনকি নিজেদের আত্মীয়স্বজন কেউ মারা গেলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার এক পর্বে মৃতদেহের মস্তিষ্কও খেয়ে ফেলত এরা! এটাই ছিল তাদের মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন!

এর পেছনে অবশ্য কারণ ছিল একটি। তাদের বিশ্বাস ছিল, মৃত মানুষের মস্তিষ্ক খেয়ে ফেললে মৃতের জীবনীশক্তিও তাদের দেহে চলে আসবে! তবে পুরুষেরা এটি প্রায়ই এড়িয়ে যেতো। কেননা শত্রুপক্ষের জীবনীশক্তি নিজের ভেতর প্রবেশ করলে একটি সমস্যা হতে পারে! মৃতের নিজের পক্ষের লোকজনের সাথে যুদ্ধ করার সময় হয়তো এটি তাদের দুর্বল করে ফেলতে পারে! অন্যদিকে নারীরা সন্তান জন্ম দেয়। এবং বাচ্চাদের দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা দরকার। তাই মৃতদেহের মস্তিষ্ক ভক্ষণের সুযোগ পেতো নারী আর বাচ্চারাই।

তবে এই হিংস্র আর ভয়ানক মানুষেরা কিন্তু অদৃষ্টের এক নির্মম পরিহাসের শিকার হয়েছিলো। ভয়ংকর স্বভাবের নির্ভীক এই লোকেরা সারাক্ষণ এক অজানা ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতো। কিসের ভয়ে জানেন? ডাইনি আর ভূত-প্রেতের ভয়। এই ডাইনি এতটাই ভয়ানক ছিল যে, একবার সে যার উপর আছর করতো, তার মৃত্যু ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না। আর মেয়ে এবং শিশুদের এই রোগ বেশি হতো। অথচ তাদেরই বেশি করে বেঁচে থাকা দরকার।

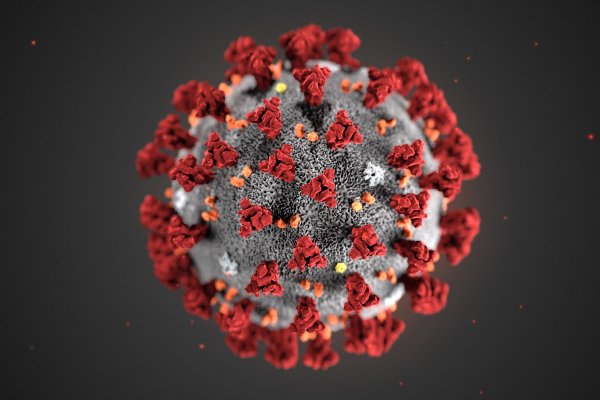

কুরু রোগ; Source: cosmos magazine

ডাইনি কি এমন করতো যে তার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো দুর্ধর্ষ এই লোকেরা? প্রথমদিকে ডাইনির কবলে পড়া মানুষটি ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারতো না। এমনকি নিজের হাতের উপরও তার নিয়ন্ত্রণ থাকতো না পুরোপুরি। নিজে নিজেই অনবরত কাঁপত হাতটি- যেন ওটা নিজেই একটি জীবন্ত প্রাণী। কথা বলতেও সমস্যা হতো তার! কারণ ডাইনি কথা বলার সময় আক্রান্তদের মুখ খুলতে দিতো না। আস্তে আস্তে ডাইনি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠত!

এই পর্যায়ে একেবারেই কথা বলতে পারতো না হতভাগ্য মানুষটি। সারাক্ষণ চুপচাপ আর গম্ভীর হয়ে বসে থাকতো সে। তারপর আচমকা কী থেকে কী হয়ে যেত, কে জানে? হো হো করে হাসতেই থাকতো। যেন দুনিয়াটা আস্ত এক সার্কাসখানা! কীজন্য হাসছে কেউ বুঝতেই পারতো না! অথচ ডাইনির প্রভাবে সে শুধুই হাসত। এই হাসি এতটাই প্রবল আর হতবুদ্ধিকর ছিল যে, প্রথমদিকে যখন এই ব্যাপারটি শ্বেতাঙ্গদের সামনে আসে, তারা এটাকে ‘লাফিং সিকনেস’ নাম দিয়েছিল!

ধীরে ধীরে চলাচলের শক্তি হারিয়ে ফেলত সে, এমনকি নিজে থেকে বসে থাকার শক্তিও পেতো না। শক্তি পাবেই কিভাবে? ডাইনি যে তাকে খেতে দিতো না কিছুই। না খেতে পেয়ে অসুস্থ আর দুর্বল হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত সে। চূড়ান্ত পর্যায়ে কথা বলাই বন্ধ হয়ে যেত। সারা শরীর ক্ষতস্থানে ছেয়ে যেত। এবং একসময় রোগী মারা যেত।

এতটাই ভয়াবহ ছিল তাদের এই ডাইনি।

ফোর সম্প্রদায়ের লোকজন ডাইনির হাত থেকে বাঁচার জন্য আক্রান্তকে শুকরের মাংস আর একধরনের ঝাউগাছের ছাল খেতে দিতো। বলা বাহুল্য, কোনো কাজেই আসেনি তা। গত শতাব্দীর ষাটের দশকের কথা এটি। ১৯৫৭-৬০ সালের ভেতর এই ডাইনির আক্রমণে প্রায় ১,০০০ মানুষ মারা যায়।

কিন্তু কী ছিলো এই বিভীষিকা? আসলেই কি কোনো অপশক্তি থাবা মেলেছিল নাকি এর পেছনে লুকিয়ে ছিল অন্য কোনো রহস্য? আস্তে আস্তে তার উত্তর পাওয়া যাবে লেখার পরের অংশে।

এই রোগের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯১০ সালের দিকে। যদিও প্রথম এটি মানুষের সামনে আসে আরো চল্লিশ বছর পরে, ১৯৫০ সালে। একজন অস্ট্রেলিয়ান অফিসার যখন পাপুয়া নিউগিনির ‘ইস্টার্ন হাইল্যান্ড’ প্রদেশে তার নিয়মিত তদারকিতে ছিলেন, তিনি এই রোগের কথা রিপোর্ট করেন। ১৯৫১ সালে আর্থার ক্যারি সর্বপ্রথম কুরু শব্দটি ব্যবহার করেন। এটি এসেছে ফোর ভাষার শব্দ কুরিয়া (Kuria) থেকে যার অর্থ ঝাঁকানো। কারণ কুরু রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহ অনবরত কাঁপতে থাকে। এটিকে ‘লাফিং সিকনেস’ নাম দেওয়া হয় তার অদ্ভুত প্রাণঘাতী এই হাসির কারণে।

১৯৫৩ সালে পেট্রোল অফিসার জন ম্যাকআর্থার এই রোগকে নিজে পর্যবেক্ষণ করেন এবং একটি বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। তিনি ধারণা করেন যে, এটি একটি সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। স্থানীয়ভাবে প্রচলিত কালো যাদু চর্চাকেও তিনি এর জন্য দায়ী করেন।

ড্যানিয়েল কারলেটন গজডুসেক; Source: peopleofstort.wordpress.com

এভাবেই চলছিলো সবকিছু। কিন্তু কয়েকদিনের ভেতর কুরু রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে ভাইরোলজিস্ট ড্যানিয়েল কারলেটন গজডুসেক এবং ডাক্তার ভিনসেন্ট জিগাস দুজনে গবেষণা শুরু করলেন। এই রোগের রোগতত্ত্ব বা প্যাথলজি বোঝার জন্য গজডুসেক পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন।

কুরু রোগে আক্রান্ত মানুষের মস্তিষ্ক শিম্পাঞ্জীদের খেতে দেওয়া হল! এবং তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ খাতায় লিপিবদ্ধ করা হল। দু’বছরের মাথায় শিম্পাঞ্জীদের একটির দেহে কুরু রোগের লক্ষণ দেখা দিলো। অবশেষে কুরু রোগের কারণ কী তা জানা গেলো। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসেবে ধরা হয়। এই আবিষ্কার ড্যানিয়েল কারলেটন গজডুসেককে ১৯৭৬ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার এনে দেয়।

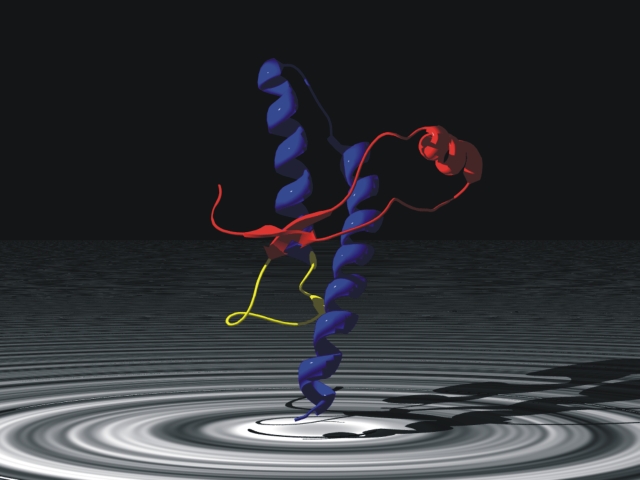

পরবর্তীতে এই রোগ নিয়ে আরো গবেষণা হয়। আধুনিক গবেষণায় আবিষ্কৃত হয় ভাইরাস থেকেও আরো সরল গঠনের এক রোগ সৃষ্টিকারী অণু, যার নাম প্রিয়ন। ক্রোয়েটজফেল্ট-জ্যাকব রোগ, স্ক্রাপি, ম্যাডকাউ আর কুরু এই রোগগুলোর পেছনে এই একই জিনিস দায়ী- প্রিয়ন।

প্রিয়ন প্রোটিন; Image source: Skatebiker

আক্রান্ত জীবের মস্তিষ্ককে এটি ঝাঁঝরা করে ফেলে বলে এজন্য প্রিয়ন দ্বারা সৃষ্ট রোগের সমষ্টিগত নাম ‘সংক্রামক স্পঞ্জের ন্যায় এনসেফালোপ্যাথি’ বা transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)। কুরু এই রোগগোষ্ঠীর এক ভয়ংকর সদস্য যা কালো থাবা মেলেছিল নিউগিনির এক অসহায় জনগোষ্ঠীর উপরে। কোনো ভুতপ্রেত ছিলো না এর পেছনে! এটি ছিলো একটি অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র। প্রিয়ন সম্পর্কে আরো জানতে রোর বাংলায় প্রকাশিত এই লেখাটি পড়ে আসুন।

নৃতত্ত্ববিদ শার্লি লিনডেনবমের সাহায্যে অস্ট্রেলিয়ার মাইকেল আলপার ১৯৬১ সালে এই কুরু আক্রান্ত ফোর জনগোষ্ঠীর লোকদের উপরে একটি বিস্তারিত গবেষণা করেন। তারা এই রোগের অতীত ইতিহাস, বিস্তার সবকিছু খুঁটিনাটি খোঁজ করেন। গবেষণা থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, হয়তো ১৯০০ সালের শুরুর দিকে একজন মানুষের থেকে এই রোগের সূচনা। সেই ব্যক্তি নিজে অবশ্য কুরু রোগে আক্রান্ত ছিল না। বরং তার দেহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রিয়ন কণা তৈরি হয়েছিলো এবং সে ক্রোয়েটজফেল্ট জ্যাকব রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো। এই রোগে আক্রান্তদের মস্তিষ্কে অসংখ্য প্রিয়ন কণা তৈরি হতে থাকে। লোকটি হয়ত প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো কিংবা ক্রোয়েটজফেল্ট জ্যাকব রোগেই মারা গিয়েছিলো। মৃত্যুর পর ফোর জনগোষ্ঠীর লোকেরা তার জীবনীশক্তি নিজেদের ভেতরে টেনে নিতে যেয়ে সূচনা করেছিল এই মহামারির আগমনবার্তা, যে রোগ পরবর্তীতে প্রায় একশ বছর ধরে উপহার দিয়ে গেছে হাজারো মৃত্যু।

এতক্ষণে এই রোগ ফোর জনগোষ্ঠীর ভেতরে কিভাবে শুরু হল তা তো বুঝতে পেরেছেন! এখন একটি প্রশ্ন জাগতে পারে? ফোর জনগোষ্ঠীদের পুরুষেরা যে মৃতদেহের মাংস একেবারেই ভক্ষণ করতো না তা নয়। অন্যদিকে আত্মীয়কে শ্রদ্ধা ও সম্মান(!) জানানোর জন্য যখন তার মস্তিষ্ক সবাই তোবারক মনে করে খেত, তখন সেখান থেকে নারী পুরুষ কেউ বাদ যেত না! সবার দেহই কমবেশি প্রিয়ন এর স্পর্শ পেত। তাহলে মড়ক লেগে ফোর জনগোষ্ঠী একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেলো না কেন? এর কারণ জানা যায় ব্রিটিশ প্রিয়ন রিসার্চ সেন্টারের ডাক্তার সাইমন মেড এর একটি গবেষণা থেকে। কুরু রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এমন ১৫২ জন মানুষের সঞ্চিত ডিএনএ’র সাথে ৩০০০ মানুষের ডিএনএ-কে তুলনা করে দেখা হয়। এই ৩০০০ জনের মধ্যে আবার ৫৬০ জন অতীতে মৃতদেহের মস্তিষ্ক ভক্ষণ করেছেন!

গবেষণায় এক অদ্ভুত ফল বেরিয়ে এলো। প্রিয়ন শুধুমাত্র মানুষ নয়, আরো অনেক প্রাণীর দেহে তৈরি হয়। যে প্রোটিন কণা থেকে প্রিয়ন তৈরি হয় তাকে প্রিয়ন প্রোটিন বলে। যে সমস্ত মানুষ কুরু রোগের হাত থেকে বেঁচে গেছে, তাদের এই প্রিয়ন প্রোটিনের গঠন অন্যদের তুলনায় অন্যরকম! যা তাদের এবং তাদের বংশধরদের রক্ষা করে চলবে এই দানব প্রিয়ন থেকে!

প্রকৃতিই তাদের দান করেছে এই ক্ষমতা! কি অদ্ভুত না ব্যাপারটি?

ফিচার ইমেজ: desktopimage