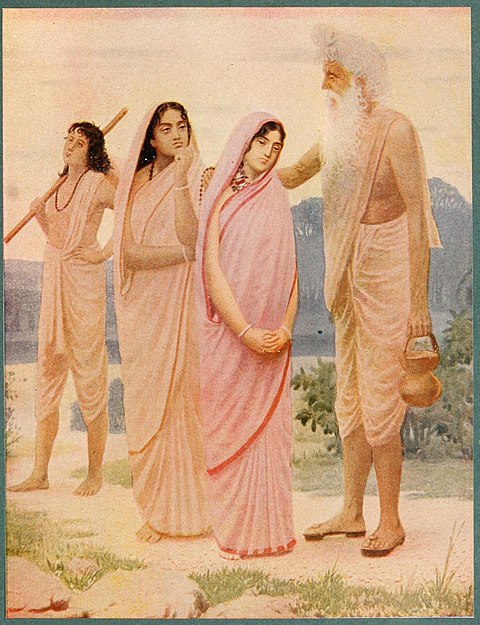

প্রাচীন ভারতে বিশ্বামিত্র নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা হলেও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। নানা কারণে একদিন তার মনে ব্রাহ্মণ হওয়ার জেদ চাপে। এজন্য তিনি রাজত্ব ছেড়ে নালিনী নদীর ধারে, এক বনে কঠিন তপস্যায় নিমজ্জিত হন। একসময় তপস্যার মাধ্যমে ব্রাহ্মত্ব পেলেও তাকে তপস্যা থেকে নিবৃত করা যাচ্ছিল না। এতে স্বর্গের দেবতারা চিন্তিত হয়ে পড়েন। মানুষের এমন নৈষ্ঠিক তপস্যা দেবতাদের ভয়ের কারণ বটে। বিচলিত দেবতারা স্বর্গ থেকে মেনকা নামের অপরূপ সুন্দরী এক অপ্সরাকে পাঠায় বিশ্বামিত্রের কাছে, বিশ্বামিত্রকে তপস্যা থেকে নিবৃত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। মেনকার স্বর্গীয় সৌন্দর্যে বিশ্বামিত্র প্রলুব্ধ হন। তপস্যা ভেঙে তিনি মেনকার সাথে বসবাস করতে শুরু করেন। এভাবে কেটে যায় দশ বছর। বিশ্বামিত্র আর মেনকার ঘরে জন্ম নেয় এক কন্যা সন্তান। এর কিছুদিন পরে বিশ্বামিত্র নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তপস্যা ভঙ্গের পরিতাপে দগ্ধ হয়ে তিনি মেনকা এবং তার কন্যাকে ত্যাগ করেন। এদিকে দেবতাদের ডাকে মেনকাও স্বর্গে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। অভিভাবকহীন শিশুকন্যাটি পড়ে থাকে নলিনী নদীর ধারে। তাকে রোদের তাপাগ্নি থেকে বাঁচাতে আকাশের শকুনিরা নেমে আসে মাটিতে। পাখা দিয়ে ঢেকে রাখে অপরূপ সৌন্দর্য্যের আধার এ অপ্সরা কন্যাকে। কন্ব নামের এক ঋষি এ দৃশ্য দেখে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন। শকুনির পাখার তলায় আশ্রিত ছিল বলে ঋষি কন্ব সেই শিশুকন্যার নাম রাখেন শকুন্তলা।

মহাভারতের বিখ্যাত চরিত্র এই শকুন্তলা। মহাভারতের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাস লিখেছেন ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম’ নাটক। কালিদাসের এই রচনা শকুন্তলাকে নিয়ে যায় জনপ্রিয়তার অনন্য উচ্চতায়। বাংলা সাহিত্যে একসময় শকুন্তলা নামটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দিয়ে শুরু। তারপর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে বাংলা সাহিত্যে শকুন্তলা জায়গা করে নেয় নানা রূপে, নানা গুণে।

কালিদাসের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যেও শকুন্তলা চরিত্রটি বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠে। জার্মানির কবি গ্যাটে এ নাটক পড়ে এতটাই মুগ্ধ হন যে, শকুন্তলাকে নিয়ে তিনি জার্মান ভাষাতেই কবিতা লিখেছেন।

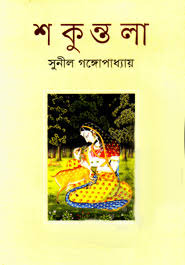

আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শকুন্তলাকে নিয়ে লিখেছে ‘শকুন্তলা‘ উপন্যাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তিনটি পৌরাণিক উপন্যাস সংকলনের প্রথম উপন্যাস এটি। বইয়ের বাকি দুটি উপন্যাস হলো ‘রাধাকৃষ্ণ‘ ও ‘আমাদের মহাভারত‘। সেই দুটো উপন্যাস নিয়েও ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হবে। তবে আজকের লেখাটি ‘শকুন্তলা‘ নিয়ে।

প্রথমেই প্রশ্ন আসতে পারে, শকুন্তলা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এত এত লেখা থাকার পরও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেন আবার লিখতে গেলেন? এ প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতে পারে ভেবে লেখক নিজেই এর উত্তর দিয়ে গেছেন—

বাংলায় সর্বপ্রথম শকুন্তলা অনুবাদ করেন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলা গদ্যের সে এক স্বর্ণস্তম্ভ। দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগর মশাই কালিদাসের মূল রচনা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেননি। ঐতিহাসিক নিখিলেশ রায়ও শকুন্তলার গদ্য কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন, সেটিও সারাংশ। আমি কালিদাসের সম্পূর্ণ মূল রাখলেও আক্ষরিক অনুবাদ করিনি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শকুন্তলা রচনার ক্ষেত্রে কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানম শকুন্তলম’-এর ভাবার্থ অনুবাদ করেছেন; একান্ত নিজের ভাষায়, স্বকীয়তায়। সেটি করতে গিয়ে তিনি মূল রচনা থেকে বিচ্যুত হননি। সুনীলের শকুন্তলা উপন্যাস পড়তে গেলে পাঠক নিজেও সেটি অনুধাবন করতে পারবেন।

উপন্যাসের নানা দৃশ্যপটে লেখক অসংখ্য উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেছেন, যার অনেকগুলো লেখকের একান্ত নিজের। লেখকের ভাষায়,

আমি ক্ষুদ্র কবি হলেও এই উপমা-সম্রাটের রচনার মধ্যেও দু একটি নিজস্ব উপমা-উৎপ্রেক্ষা যোগ করার লোভ সংবরণ করতে পারিনি। আশা করি সমুদ্রে নুনের পুতুলের মতন তা মিশে গেছে।

উপন্যাসে লেখক নিজের স্বভাবসুলভ লেখনশৈলীতে শকুন্তলার কাহিনীকে পাঠকের জন্য অনেক সহজবোধ্য করে তুলেছেন। কাহিনীর প্রবাহমানতায় ছিল না কোনো স্থবিরতা। শুরু থেকে শেষাবধি দুর্দান্ত নাটকীয়তায় এগিয়েছে উপন্যাসের কাহিনী। লেখক নিজের স্বভাবজাত আঙ্গিকে উপন্যাসটি সাজিয়েছেন। ভূমিকায় লেখক যেমনটি বলেছেন,

মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করার মতন সংস্কৃত জ্ঞান আমার নেই। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের অনেকগুলো আক্ষরিক অনুবাদ বাংলায় আছে। আমি তার সবগুলো পড়ে নিয়ে নিজের সাধ্যমত ভাষায় লিখেছি।

ভূমিকার পরই শুরু হয় শকুন্তলার কাহিনী।

অরণ্যের নিস্তব্ধতা খান খান করে ভেঙে যাচ্ছে বহু মানুষের কোলাহলে। রথের ঘর্ঘর শব্দ, অস্ত্রের ঝনৎকার, আর অশ্বে হ্রেষার সঙ্গে মিশছে ভয়ার্ত পশু ও পাখিদের আর্তনাদ… সদলবলে রাজা দুষ্মন্ত এসেছে শিকার অভিযানে…

দুষ্মন্ত, মহাভারতে বর্ণিত ভারতের প্রাচীন রাজা। দুষ্মন্তের এক শিকার অভিযানের বর্ণনার মাধ্যমেই শুরু হয় শকুন্তলা উপন্যাসের কাহিনী। এরপর খরস্রোতা নদীর মতো এগোতে থাকে গল্প। তপোবনে শকুন্তলার সাথে দুষ্মন্তের দেখা, প্রণয়, বিরহ, ভ্রম, স্বর্গ-মর্ত্য এক করে ধাপে ধাপে পরিণতি পায় উপন্যাসের গল্প।

উপন্যাসটির চরিত্রগুলো পৌরাণিক। কিন্তু তাদের অনুভূতি, প্রেম, ভালবাসা, রাগ, ক্ষোভ, ত্যাগ, তপস্যা কোনোকিছুই যেন প্রাচীন নয়, বরং আজকের, বাস্তবিক। সে কারণেই পাঠক শুরু থেকে শেষাবধি এতে বুঁদ হয়ে থাকবেন।

প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব বর্ণনায় প্রাচীন ভারতের চিরন্তন সৌন্দর্যের একটি খসড়া হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি। শকুন্তলার রূপ-লাবণ্য এতে একাকার হয়ে গেছে। উপন্যাসের ভাষায়,

শকুন্তলা যেন বনলতা, ওর অধরের বর্ণ কিশলয়ের মতো রক্তিম, বাহু দুটি যেন সে বনলতার কোমল শাখা, আর ওর সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছে ফুলের মত মনোহারিণী যৌবন।

অন্য ভাষার সাহিত্য অনুবাদের ক্ষেত্রে সাধারণত দুটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। একটি হলো, মূল লেখা ধরে রাখতে গিয়ে অনুবাদক মূল রচনার আক্ষরিক অর্থে ঝুঁকে পড়েন। অপরটি হলো— কোনো লেখকের রচনাকে নিজের মতো করে অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক মৌলিক রচনার বিকৃতি ঘটিয়ে ফেলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শকুন্তলা উপন্যাস একটি অনুবাদ সাহিত্য হলেও এ দুটি প্রবণতার কোনোটিই এতে প্রধান হয়ে ওঠেনি। বরং তিনি মাঝামাঝি অবস্থান করেছেন। উপন্যাসে মৌলিক কাহিনী থেকে বিচ্যুত না হয়ে লেখক নিজের ভাষায় শকুন্তলার কাহিনী সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। সাধারণ সব পৌরাণিক উপাদান ও রস অক্ষুণ্ণ রেখে লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার ‘শকুন্তলা’কে পাঠকের বোধগম্য সীমার কাছাকাছি রাখতে চেষ্টা করেছেন।