.png?w=1200)

“এটা স্বস্তির বিষয় যে, মানুষ ব্যাংকিং এবং মুদ্রাব্যবস্থা বোঝে না। কারণ যদি তারা বুঝত, তাহলে রাত পোহাবার আগেই বিপ্লব শুরু হয়ে যেত।”

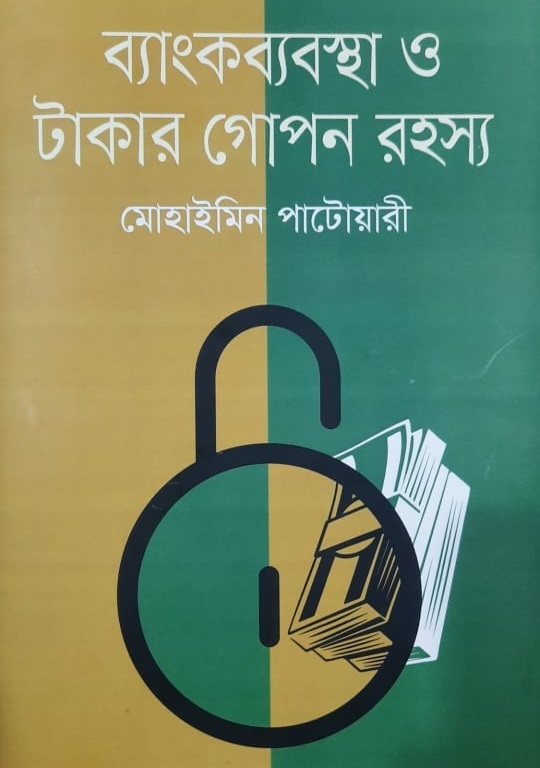

উক্তিটি ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডের। আর “ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য” বইয়ের লেখক মোহাইমিন পাটোয়ারী তার বইয়ের ভূমিকা শুরু করেছেন এই উক্তিটি দিয়েই। এই উক্তির মধ্য দিয়েই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন – তার এই বইটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠককে সেই গোপন রহস্য সম্পর্কে জানানো, যা তারা জানে না।

বর্তমান দুনিয়ার মুদ্রা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল। এতই জটিল যে, খোদ আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভের সিনিয়র একজন উপদেষ্টা, জেরেমি রুড মনে করেন, এই ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, সেটা পরিপূর্ণভাবে বোঝা এখন আর মানুষের পক্ষে সম্ভব না। বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতি যে দেশের, সেই দেশের ফেডারেল রিজার্ভের উপদেষ্টাই যদি এরকম দাবি করেন, তাহলে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমাদের পক্ষে তো ব্যাপারগুলো বোঝার চেষ্টা করাই ধৃষ্টতা।

অর্থনীতি অবশ্য চিরকাল এরকম জটিল ছিল না। সেই প্রাচীনকালে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে যখন অর্থনীতি যাত্রা শুরু করেছিল, তখন সেটা ছিল খুবই সরল। কালক্রমে মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়- কোথাও স্বর্ণমুদ্রা, কোথাও অন্য কোনো মূল্যবান ধাতব মুদ্রা, কোথাও অন্য কোনো সীমিত পরিমাণের প্রাকৃতিক সম্পদ। এরপর ধীরে ধীরে আসে কাগুজে মুদ্রা, যা মূলত স্বর্ণমুদ্রারই প্রতিনিধিত্ব করত।

এবং এরপর একটা সময়ে আসে ফিয়াট মানি, যেখানে কাগুজে মুদ্রা নিজেই নিজের প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করে। স্বর্ণমুদ্রার সাথে কাগুজে মুদ্রার তথা ডলারের সম্পর্ক যে সম্পর্ক ছিল, মার্কিন প্রেসিডেন্টের কলমের এক খোঁচায় মুহূর্তের মধ্যে সেই সম্পর্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে যাদের মৌলিক কিছু ধারণা আছে, তারা হয়তো এই ব্যাপারগুলো ভাসাভাসাভাবে জানেন। কিন্তু “ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য” বইয়ে লেখক এই প্রতিটি ধাপের বিবর্তন সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এবং প্রতিটি ধাপেই তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার সাথে সুদবিহীন, ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর অর্থনীতির পার্থক্য।

একেবারে সাধারণ পাঠকদেরকে বোঝানোর জন্য লেখক প্রথমেই রূপসাগর নামে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের কথা কল্পনা করেছেন, যে দ্বীপে মাত্র ১০টি পরিবারের বসবাস। সেই গ্রামে শুরুতে কোনো টাকা-পয়সার প্রচলন ছিল না। সবাই সেখানে একটি পণ্যের বিনিময়ে অন্য একটি পণ্য গ্রহণ করত।

এই মানদণ্ডকে এরপর লেখক ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলতে থাকেন। রূপসাগরের পর তিনি রূপনগর, জীবনসাগর, সুবর্ণ-নগর নামে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপের উদাহরণ টেনে দখাতে থাকেন, কীভাবে বিভিন্ন বাস্তবমুখী প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সেখানে ধীরে ধীরে স্বর্ণমুদ্রা, কাগজের টাকা, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রকার শর্তের সুদ ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করছে এবং সেসব দ্বীপের অর্থনীতি ক্রমেই আমাদের পরিচিত পৃথিবীর অর্থনীতির মতো হয়ে উঠছে।

বইটিতে লেখক মূলত দুটি বিষয় পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে ব্যাংক এবং মুদ্রাব্যবস্থার বিবর্তন, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কুফল। এবং দ্বিতীয় এ বিষয়টির প্রমাণ লেখক দিয়েছেন বইটির প্রতিটি পরতে পরতে।

একেবারে শুরুর কড়িভিত্তিক অর্থব্যবস্থা থেকে শুরু করে আধুনিক ফিয়াট মানি পর্যন্ত অর্থব্যবস্থার প্রতিটি ধাপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক তুলনা করে দেখিয়েছেন, প্রথমে সুদ ছাড়া যখন শুধু ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড প্রচলিত থাকে, তখন কীভাবে জনগণের হাতেই অর্থ থাকে, এবং এরপর সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই কীভাবে দেশের প্রায় সকল অর্থ ব্যাংকগুলোর হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে, সাধারণ মানুষ কেবল ব্যবহার করতে থাকে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া অর্থ।

আমাদের আশেপাশে আমরা সাধারণত ধর্মীয় বক্তাদেরকেই সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে আলোচনা করতে দেখি। এবং সেই আলোচনাও হয় কেবলই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু “ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য” বইটি কোনো ধর্মীয় বই না, এবং এর লেখক মোহাইমিন পাটোয়ারীও কোনো ধর্মীয় বক্তা নন। তিনি একজন তরুণ অর্থনীতি বিশ্লেষক, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে বিবিএ সম্পন্ন করে এরপর নরওয়ে এবং জার্মানি থেকে অর্থনীতিতে দুটি মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার যে কুফল, সেটা তার বইয়ে তিনি তুলে ধরেছেন অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই।

সেটা করতে গিয়ে তিনি এমন সব পশ্চিমা দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার এবং নীতি-নির্ধারকদের উক্তি ব্যবহার করেছেন, যা পাঠককে বিস্মিত করতে বাধ্য। যেমন ধরা যাক এরিস্টটলের একটি উক্তি, যেখানে তিনি বলেছেন,

মুদ্রার উদ্দেশ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা, সুদে বেড়ে যাওয়া নয়। সুদ মানে টাকা নিজেই আরেকটা টাকার জন্ম দিচ্ছে এবং নতুন জন্ম নেয়া টাকাটা অবিকল জন্মদাতা টাকার মতো। পৃথিবীতে সম্পদ বৃদ্ধির যতগুলো উপায় আছে, তাদের মধ্যে এটিই সবচেয়ে অ-প্রাকৃতিক।

এছাড়াও আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক নিয়েও বইটিতে অসাধারণ কিছু উক্তি আছে, যা পাঠককে বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করবে। যেমন ধরা যাক যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের এই উক্তিটি,

আমি বিশ্বাস করি আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশী সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপদজনক হচ্ছে ব্যাংক ব্যবস্থা।

অথবা ইংরেজ-জার্মান ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও ফাইন্যান্সিয়ার নাথান মায়ের রথসচাইল্ডের এই উক্তিটি,

যেই সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুর্য অস্ত যায় না, তার সিংহাসনে কে বসল আমার তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ যে ব্রিটেনের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ক্ষমতার মালিক, আর ব্রিটেনের মুদ্রা ব্যবস্থা আমারই নিয়ন্ত্রণে।

অর্থনীতি বিষয়টি এমনিতেই যথেষ্ট জটিল। তার উপর একটি বইয়ের ভেতরেই মূল্যস্ফীতি, ভার্চুয়াল কারেন্সি, দেউলিয়াত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা, বেইল আউট, জম্বি ফার্ম, তারল্য সংকট প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে বইটি আরো জটিল হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু লেখক মোহাইমিন পাটোয়ারী অত্যন্ত সহজ ভাষায়, গল্পের ছলে এমনভাবে প্রতিটি বিষয় তুলে ধরেছেন, অর্থনীতি সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা না থাকলেও বইটি বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হবে না।

তবে বইটিতে সমালোচনার বিষয় যে একেবারেই নেই, তা নয়। গল্পের ছলে সাধারণ পাঠকদের উপযোগী করে লেখা হলেও কিছু কিছু অধ্যায়ের শেষে যেভাবে অনুশীলনীর মতো করে “চিন্তার খোরাক” এবং “চিন্তার টোটকা” দেওয়া হয়েছে, সেটা বরং বইটিতে কিছুটা টেক্সটবুকের মতো আবহ সৃষ্টি করেছে।

বইটির আরেকটি বিষয় পাঠকের কাছে বিরক্তির কারণ হতে পারে, সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত নামের ব্যবহার। বইটিতে প্রতিটি কাল্পনিক গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাংকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম, এবং সেই সব ব্যাংকের গ্রাহক এবং ম্যানেজারদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

যেমন- একটি দ্বীপের অধিবাসীদের কয়েকজনের নাম প্রেম, প্রীতি, আদর এবং সোহাগ। আবার তন্দ্রা নামক একটি ব্যাংকের ম্যানেজারের নাম নিশি, কাস্টোমারের নাম স্বপন এবং নিদ্রা। এই নামগুলোর অনেকগুলোর ব্যবহারে লেখকের চিন্তাশীলতা এবং জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু পাঠকের জন্য এরকম শতশত নাম পড়াটা এবং কিছু ক্ষেত্রে সেটা মনে রাখাটা কষ্টকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। বিশেষ করে এখানে অনেকগুলো নামই যেখানে অপ্রয়োজনীয়, শুধুমাত্র “কাস্টমার” বা “ম্যানেজার” বলেই সেগুলোকে চালিয়ে দেওয়া যেত।

তবে এই ত্রুটিগুলো অগ্রাহ্য করতে পারলে বইটি চমৎকার একটি বই। এর অর্থনৈতিক বক্তব্যগুলোর মধ্যে সমালোচনার কোনো বিষয় আছে কিনা, সেটা হয়তো আরেকজন অর্থনীতিবিদই ভালো বলতে পারবেন, কিন্তু সাধারণ পাঠক, যারা ব্যাংকিং ব্যবস্থা, মুদ্রা এবং সুদের কারবার সম্পর্কে মৌলিক ধারণাগুলো পেতে আগ্রহী, তাদের জন্য বইটি দশটি বিচ্ছিন্ন আর্টিকেল কিংবা বিশটি ইউটিউব ভিডিওর চেয়েও অনেক বেশি পরিষ্কার ধারণা দেবে, এবং অনেক কিছু নতুন করে ভাবার খোরাক দেবে।

বইটি প্রকাশিত হয়েছে ঐতিহ্য প্রকাশনী থেকে। পাওয়া যাচ্ছে বইমেলায়। এছাড়াও পাওয়া যাবে অনলাইন বুকশপ রকমারি ডট কমে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০ এবং মুদ্রিত মূল্য ৩০০ টাকা মাত্র।

.jfif?w=600)