“প্রেম রসায়নে, ওগো সর্বজনপ্রিয়

করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্নীয়”

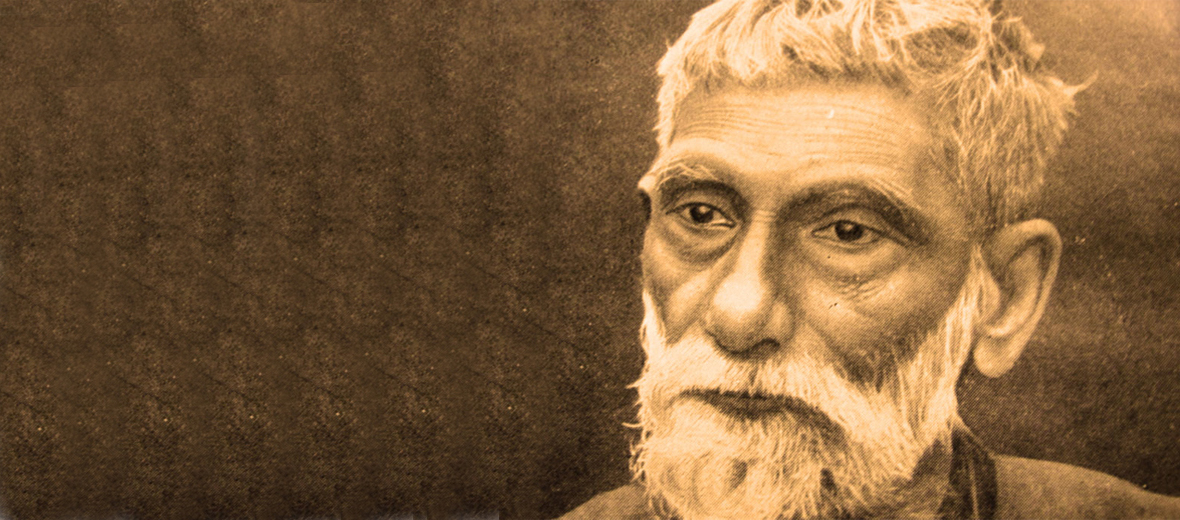

ক্ষণজন্মা বাঙালি রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দু’চরণ লিখেছিলেন ১৯৩২ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের ৭০ তম জন্মদিনে। বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের পরিচয় শুধু রসায়নের টেস্টটিউবের ভেতরই থেমে থাকেনি, বিজ্ঞানী পরিচয় ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক, শিল্প উদ্যোক্তা, আর বিপ্লবী! স্বদেশী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তার বিপ্লবী সত্ত্বা দেখতে পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে, তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা প্রতিবেদনে তাকে উল্লেখ করা হয়েছিল ‘বিজ্ঞানী বেশে বিপ্লবী’ হিসেবে।

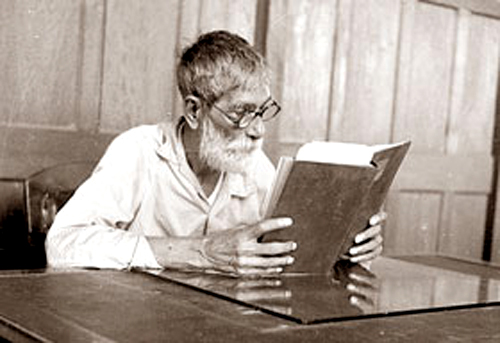

বইয়ের পাতায় মগ্ন আচার্য প্রফুল্ল; source: anandabazar

বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ূলী গ্রামে, কপোতাক্ষ নদ ঘেঁষা এই গ্রামেরই এক জমিদার বাড়িতে তার জন্ম ও শৈশব কেটেছে। তার মায়ের নাম ভূবনমোহিনী দেবী এবং পিতা হরিশচন্দ্র রায়। হাতেখড়ি হয় তার বাবার তৈরি এম. ই. স্কুলে। ১৮৭২ সালে তিনি পরিবারের কয়েকজন সদস্যের সাথে কলকাতা যান পড়াশোনা করতে, ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। কিন্তু বিধিবাম! ঠিক তখনই আক্রান্ত হলেন রক্ত আমাশয় রোগে। ফলে পড়াশোনায় কিছুদিনের ছেদ পড়ল, দুই বছর পড়াশোনায় বিরতি দিতে হলো। এই সময়টায় তিনি কলকাতা থেকে ফিরে এসে নিজ গ্রামে কাটিয়েছিলেন, যেটি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলো।

খুলনার রাড়ুলীতে আচার্যদেবের বাড়ী, বর্তমানে এটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে রয়েছে; source: শরিফুল ইসলাম হিরণ

অসুস্থতার এই সময়টা তিনি বাবার গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বই পড়ে কাটিয়ে দেন, স্বভাবতই পাঠ্যপুস্তকের বাইরের এসব পড়াশোনা তাকে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। সুস্থ হওয়ার পর তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন ১৮৭৪ সালে, ভর্তি হন অ্যালবার্ট স্কুলে। এই স্কুল থেকে তিনি ১৮৭৮ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। এরপর মেট্রোপলিটন কলেজ (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) থেকে ১৮৮১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ (ইন্টারমিডিয়েট বা এইচএসসি) পাশ করেন।

এরপর তিনি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন বি এ পড়ার জন্য, কিন্তু সেখানে পড়াশোনা চলাকালীন ১৮৮২ সালে স্কটল্যান্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্যে ‘গিলক্রিষ্ট বৃত্তি’ পেয়ে যান তিনি, এরপর সেখানেই রসায়নে বিএসসি সম্পন্ন করেন। এরপরে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ডি এস সি (ডক্টর অব সায়েন্স) ডিগ্রি অর্জনের জন্যে গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। দুই বছরের কঠোর গবেষণায় তিনি ‘কপার ম্যাগনেসিয়াম শ্রেণীর সম্মিলিত সংযুক্তি’ এই বিষয়ে গবেষণা করেন। ১৮৮৭ সালে তার ডক্টরেট শেষ হয় । তার গবেষণাপত্রটি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, এ জন্য তাকে ১০০ পাউন্ড ‘হোপ প্রাইজ’ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। আজও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘ফাদার অব ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রি’ হিসেবে।

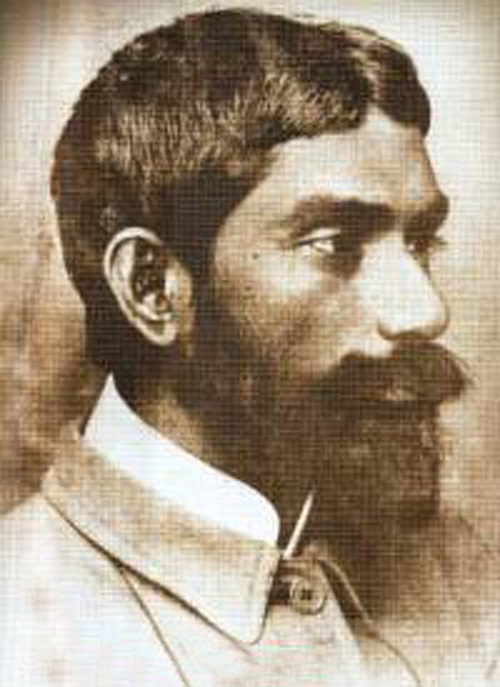

আচার্যদেব, যখন যৌবন; source: ‘আত্মচরিত’ এর প্রচ্ছদ থেকে সংগৃহীত

ডক্টরেট শেষ হওয়ার পরও তিনি আরো এক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে যান গবেষণার জন্য। এই এক বছর তিনি সেখানে গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৮৯৫ সালে তিনি মারকিউরাস নাইট্রেট (HgNO2) আবিস্কার করেন, যা সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিলো। এছাড়াও তার সমগ্র বিজ্ঞানী জীবনে তিনি মোট ১২টি যৌগিক লবণ ও পাঁচটি থায়োএস্টার আবিস্কার করেছিলেন।

সাধারণ মানুষের কাছে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ‘আচার্য’ নামে, যার ভাবার্থ দাঁড়ায় ‘মহান শিক্ষক’। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। ইউরোপের আয়েশি উন্নত জীবনের হাতছানি তাকে বিলেতে বেঁধে রাখতে পারেনি। ১৮৮৮ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন, এসেই প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন, পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করে যান আমৃত্যু। অধ্যাপনাকালে তার গবেষণা কিন্তু থেমে থাকেনি। তার মোট আবিস্কারের তালিকা তো ইতোমধ্যে জেনেছেন, এছাড়াও তিনি প্রকাশ করেছেন মোট ১৪৫টি গবেষণাপত্র, রচনা করেছেন সাহিত্য ও রসায়নের উপর বই।

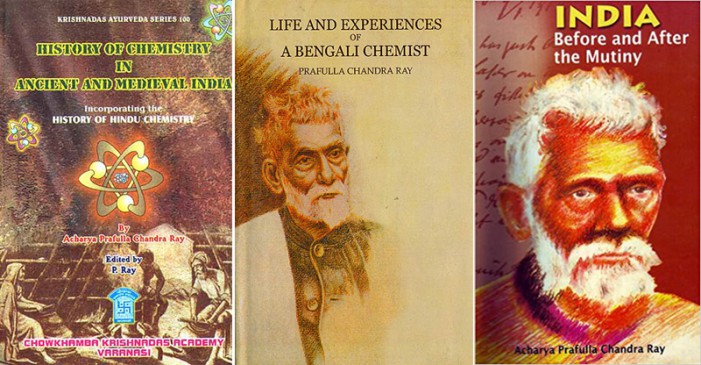

আচার্য প্রফুল্লের লেখা বিভিন্ন বই; source: লেখক

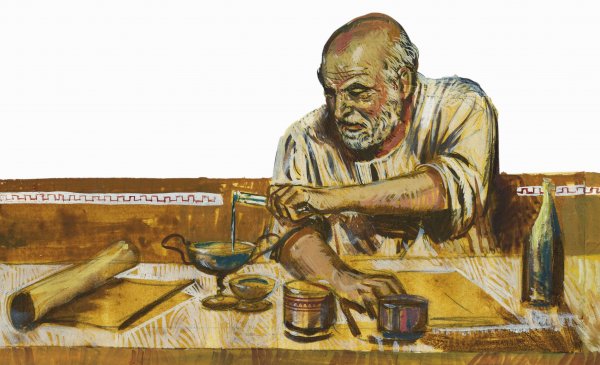

পড়াশোনার সময় বিলেতে থাকাকালীন তিনি রচনা করেছিলেন ‘ভারত: সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে’ (India Before and After the Sepoy Mutiny), যেটি ইংল্যান্ডে বেশ সাড়া ফেলেছিলো। এছাড়াও লিখেছেন প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশের রসায়ন চর্চা নিয়ে ‘হিন্দু রসায়নী বিদ্যা’। এই বইটি লিখতে তাকে অনেক বছর গবেষণা করতে হয়েছে, প্রাচীন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ঘাঁটতে হয়েছে। এছাড়াও তার জীবদ্দশায় বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন যার অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান বিষয়ে, এই লেখাগুলি এ অঞ্চলে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণে অনেক ভূমিকা রেখেছিলো।

একজন ব্যক্তি যখন জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছান, তখন তিনি অর্জন করেন এক উচ্চতর দার্শনিক সত্ত্বা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তেমনি একজন দার্শনিক, যার সততা, উদারতা ছিলো অনুকরণীয়। তিনি অধ্যাপনাকালে ১৯১৫ সালে ড. কুদরত-ই-খুদাকে রসায়নে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী প্রদান করলে কয়েকজন শিক্ষক আপত্তি জানান, কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থেকে কুদরত-ই-খুদার প্রথম শ্রেণী বহাল রাখেন।

তার ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তীতে বড় বিজ্ঞানীতে পরিণত হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে আছেন ড. মেঘনাদ সাহা, ড. কুদরত-ই-খুদা, হেমেন্দ্র কুমার সেন প্রমুখ। শিক্ষক হিসেবে তার আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় তার লেখা আত্মজীবনী ‘আত্নচরিত’তে-

“সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে, কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে।”

আচার্যদেব তার ছাত্রদের সাথে, পিছনে সর্ববামে মেঘনাদ সাহা; source: Saha institute of nuclear physics

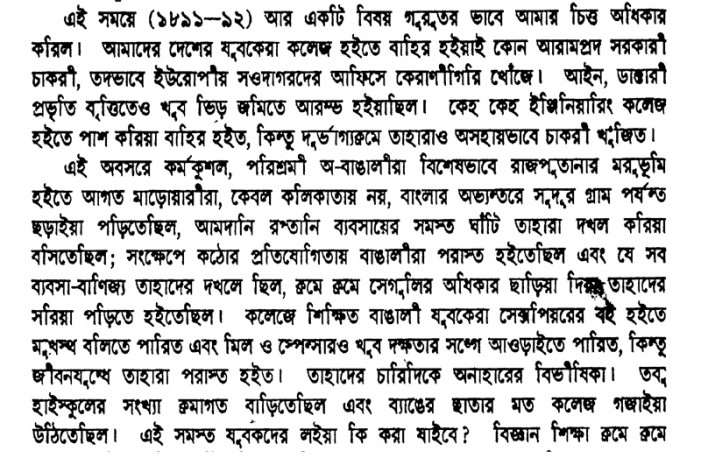

বিশ্বে বাঙালি অনেকেই তো বিজ্ঞানে অবদান রেখেছেন, কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বড় মাহাত্ম্য ঠিক কোথায় তবে? কী কারণে তিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল? সেটি হলো, তিনি ছিলেন একজন ‘উদ্যোক্তা’। বাঙালির শিল্প-কারখানা স্থাপন ও ব্যবসায় অনাগ্রহ যে সমগ্র জাতির পিছিয়ে থাকার কারণ, সেটি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন শত বছর আগেই। ব্যবসার দিকে না গিয়ে শিক্ষিত যুবকদের দলে দলে ব্রিটিশ অফিসে কেরানিগিরিতে যোগদান দেখে তিনি চরম বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে তার বই ‘আত্মচরিত’ এর কিছু অংশ তুলে ধরা হলো।

তাঁর লেখা জীবনী ‘আত্মচরিত’ এর একটি অংশ; source: লেখক

ব্যবসা মানে শুধু মুনাফা অর্জন না, ব্যবসা মানে স্বনির্ভর হওয়া। বাঙালিকে ব্যবসায় আগ্রহী করে স্বনির্ভর করতে চেয়েছিলেন তিনি। সেসময় সর্বত্র ছিল বিলেতি পণ্যের রমরমা অবস্থা। বাজারে ঔষধ বলতেই ছিল বিলেতি ওষুধ। ১৯০১ সালে তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের প্রথম ফার্মাসিউটিক্যালস, ‘বেঙ্গল কেমিকেল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড’। বলতে গেলে এই কারখানার হাত ধরেই ভারতে শিল্পায়নের শুরু। বিজ্ঞান গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিল্পে সেটার ব্যবহার, প্রফুল্লচন্দ্র সেই পথই দেখাতে চেয়েছিলেন।

তার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ফার্মা ছিল ভারতের প্রথম শিল্প প্রতিষ্ঠান; source: Biswarup Ganguly

এরপর একে একে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গল পটারিজ, বেঙ্গল এনামেল, ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস, ন্যাশনাল ট্যানারিজ মার্কেন্টাইল মেরিন ইত্যাদি। নিজ জেলা খুলনায় ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘প্রফুল্লচন্দ্র কটন টেক্সটাইল মিল’ (পরবর্তীতে যেটার নাম হয়েছিল খুলনা টেক্সটাইল মিল)। বলাই বাহুল্য, এসব সংস্থা এখন অস্তিত্বহীন, শুধুমাত্র কলকাতার বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যালস কোনোমতে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

খুলনা টেক্সটাইলের ফটক, যেখানে বর্তমানে কিছু ভাঙা ভবন ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই; source: Google street view

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছিল একটি রাজনৈতিক জীবন, স্বদেশী আন্দোলনে ১৯০১ সালে মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় আসলে প্রফুল্লচন্দ্র তার সাথে সভায় যোগদান করেন এবং গান্ধীজির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। মূলত গান্ধীজির প্রতি অটল সমর্থনের কারণেই তিনি কংগ্রেসের রাজনীতিতে অংশ নেন। নিজ জেলা খুলনায় প্রতিষ্ঠা করেন ‘ভারত সেবাশ্রম’, যেখানে গান্ধীজির অনুকরণে চরকায় সুতা কেটে মানুষকে স্বদেশী আন্দোলনে উদ্ধুদ্ধ করেন। আবার ১৯৩০ সালে ‘লবণ আইন অমান্য’ (যেটা লবণ সত্যগ্রহ নামে পরিচিত) আন্দোলনও শুরু করেছিলেন নিজ গ্রাম খুলনার রাড়ুলী থেকেই।

নিজ গ্রামে তার তৈরী আর.কে.বি.কে. হরিশ্চন্দ্র ইনস্টিটিউট; source: শরিফুল ইসলাম হিরণ

চিরকুমার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার সারা জীবনই ব্যয় করেছেন গবেষণা, শিক্ষকতা আর সেবায়। সমগ্র জীবনের উপার্জন ব্যয় করেছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে। নিজ পিতার তৈরি এম.ই. স্কুলের আরো উন্নয়ন করেন, স্কুলের পরিসর আরো বাড়িয়ে নামকরণ করা হয় আর.কে.বি.কে. হরিশ্চন্দ্র ইনস্টিটিউট। বাগেরহাটের পি.সি. কলেজ, সাতক্ষীরা চম্পাপুল স্কুল ইত্যাদি তার অর্থানুকূল্যে তৈরি। খুলনার বিএল কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশালের অশ্বিনী কুমার ইনস্টিটিউশন সহ প্রায় অর্ধশতাধিক জায়গায় তিনি অর্থসহায়তা করছিলেন। কৃষির উন্নয়নে তার গ্রামের ৪১টি সমবায় ঋণদান সমিতি নিয়ে গড়ে তোলেন ‘রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক’, যা ছিল অবিভক্ত বাংলার তৃতীয় ব্যাংক।

আচার্যদেবের তৈরি ব্যাংকটি ছিল অবিভক্ত বাংলার তৃতীয় ব্যাংক; source: শরিফুল ইসলাম হিরণ

আমৃত্যু শিক্ষকতা করে আর ছাত্রদের সাথে কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি, শেষ জীবনে শিক্ষকতা থেকে অবসর নেয়ার পরও কলেজ ভবনেরই একটি ছোট কক্ষে থাকতেন, তার আশেপাশের ছাত্ররাই তাকে দেখাশোনা করত। এখানেই ১৯৪৪ সালে ১৬ জুন পরলোকগমন করেন এই মনীষী।