আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র অণুজীব; অন্য জীব কিংবা উদ্ভিদের উপর নির্ভর করেই তাদেরকে জীবনধারণ করতে হয়, বংশবিস্তার করতে হয়। মানবদেহেও অসংখ্য অণুজীব বিস্তার করতে সক্ষম, ফলে সৃষ্টি হতে পারে অনেক জানা-অজানা রোগ। আর বিভিন্ন রোগের কথা বিবেচনায় আনা হলে দেখা যায় যে, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায় হলো একটি শিশু, বিভিন্ন জীবাণুর কাছে সে প্রচণ্ড অনিরাপদ। জন্মের পরপরই তাই শুরু করে দেয়া হয় টিকাদান, মাকে বারবার জানান দেয়া হয় বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা। এই বুকের দুধের মাধ্যমে মায়ের থেকে সন্তানেও স্থানান্তরিত হয় জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

আপনার যক্ষ্মা হয়নি বলে, আপনি ভাবছেন না তো যে, যক্ষ্মার জীবাণুটি আপনার শরীরে কখনো প্রবেশ করেনি? যক্ষ্মার বিরুদ্ধে টিকা শৈশবেই দেয়া রয়েছে আপনার, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এই টিকা দেবার নিয়ম, তাই আক্রান্ত হননি। বাংলাদেশ সরকার জন্মের পরপরই ই পি আই টিকাদান কর্মসূচির মাধ্যমে দশটি রোগের বিরুদ্ধে মোট ছয়টি টিকা প্রদান নিশ্চিত করেছে ইতোমধ্যেই।

এই কথাগুলোর অর্থ হলো, আপনার-আমার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সবধরনের জীবাণু, এসব জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে কিছুই করতে পারছে না, তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। জীবাণু শরীরে অবশ্যই প্রবেশ করছে।

রোগ যে কেবল জন্মের পর থেকে সংঘটিত হবে, তা নয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেও বাচ্চা রোগে আক্রান্ত হতে পারে, কিংবা ভূমিষ্ঠ হবার সময়েও দেখা দিতে পারে জটিল কোনো রোগ। আবার জিনগত সমস্যার কারণেও হয়ে থাকে অনেক রোগ। রোগটি ছোট হোক কিংবা বড় হোক, একটি নবজাতক শিশুর জন্য তা সবসময়ই ক্ষতিকার, এই ক্ষতি মৃত্যুর পর্যায়েও চলে যেতে পারে।

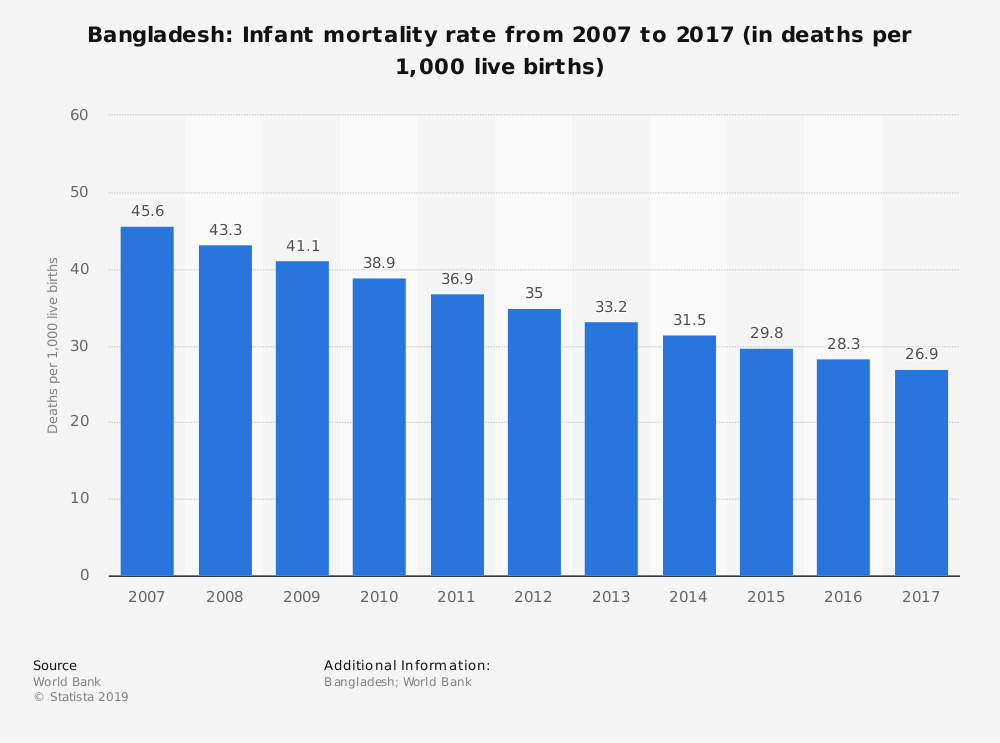

বাংলাদেশে নবজাতক শিশু মৃত্যুহারের পরিসংখ্যান ঘাঁটলে দেখা যাবে যে, ২০০৭ সালে এই মৃত্যুহার ছিলো ৪৫.৬ (প্রতি হাজারে), সেই সুউচ্চ নবজাতক মৃত্যু হার থেকে কমিয়ে (২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী) আনা হয়েছে ২৬.৯ (প্রতি হাজারে)। নবজাতক মৃত্যুহারকে আরো কমিয়ে আনতে বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

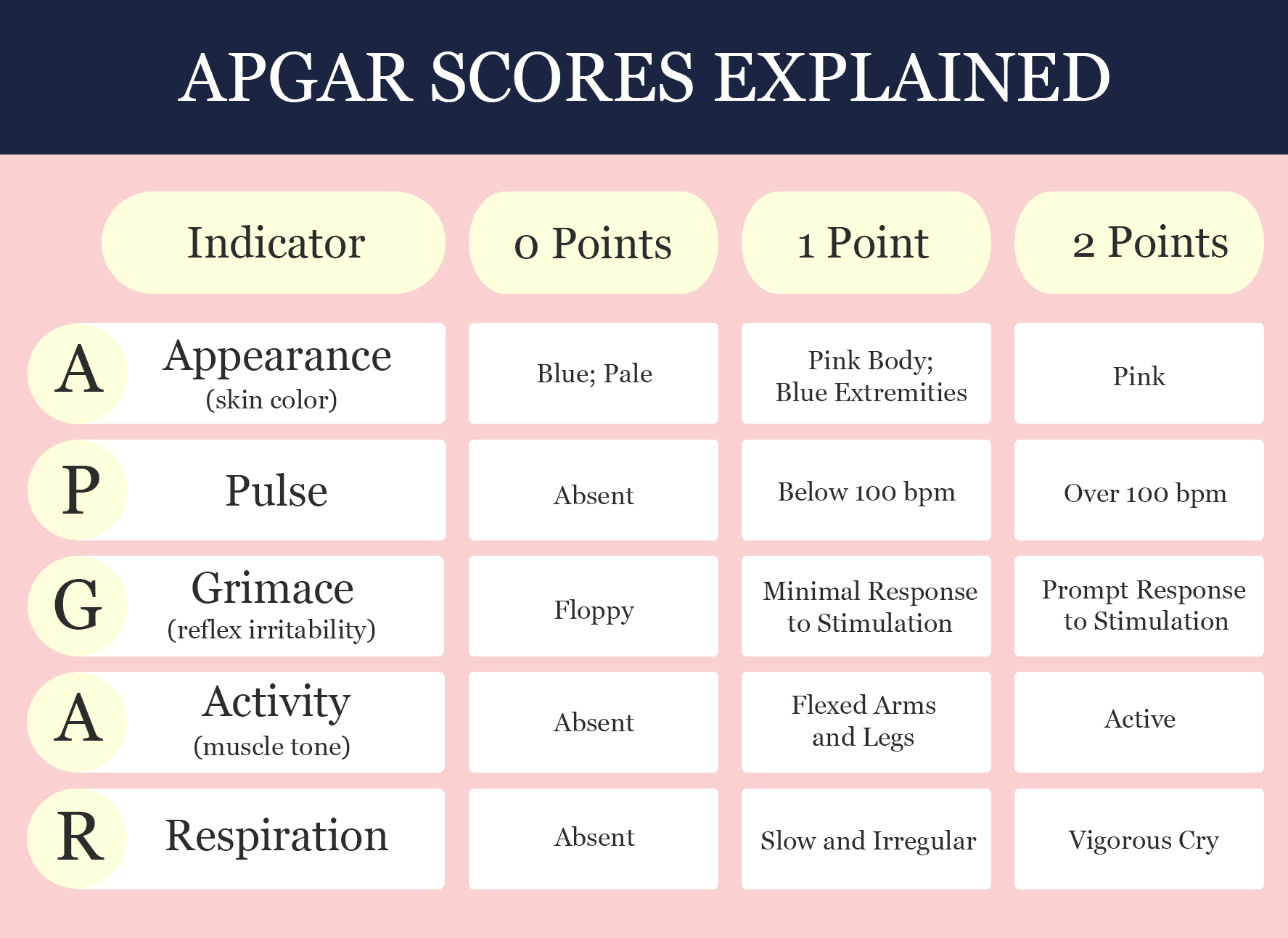

১৯৫২ সালে নবজাতক মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে যুগান্তকারী একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করেন ড. ভার্জিনিয়া অ্যাপগার। যদি কেউ কোনো আঘাত পায়, তার শারীরিক অবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি স্কেল রয়েছে; গ্লাসগো-কোমা স্কেল। এর সাহায্যে যথাযথ মার্কিংয়ের মাধ্যমে একজন মানুষের শারীরিক অবস্থা দ্রুত নির্ণয় করা সম্ভব, এও দেখা সম্ভব যে, তার প্রতি চিকিৎসকদের বিশেষ নজর দেবার প্রয়োজন রয়েছে কিনা। ড. ভার্জিনিয়া অ্যাপগারও নবজাতকদের জন্য ঠিক এমনই এক তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন, যার মাধ্যমে নবজাতকদের মার্কিং করা যেতে পারে, কারো বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে কিনা। নবজাতকদের জন্য প্রণোদিত স্কেলটিকে তার নামানুসারে ‘অ্যাপগার স্কেল’ নামকরণ করা হয়।

নবজাতকের শারীরিক অবস্থা নির্ণয় করতে আজও অ্যাপগার স্কোর ব্যবহার করা হয়। মাতৃগর্ভের বাইরে কেমন অবস্থায় রয়েছে শিশুটি, তা সহজে এবং দ্রুত নির্ণয় করা সম্ভব এই পদ্ধতির মাধ্যমে। যদি এই স্কেল অনুযায়ী কোনো শিশুর নাম্বার কম আসে, তাহলে তাকে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

ড. ভার্জিনিয়া অ্যাপগার পেশায় ছিলেন একজন চিকিৎসক ও অ্যানেস্থেশিওলজিস্ট। তিনি হতে চেয়েছিলেন একজন সার্জন, কিন্তু তখনকার সময়ে অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগের দুরবস্থা কাটিয়ে উন্নত করতেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন অ্যানেস্থেশিয়াতে ক্যারিয়ার করবেন। বিজ্ঞানের কোনোকিছু নিয়ে গবেষণা করবার আগ্রহটি শৈশবে পরিবার থেকেই পেয়েছিলেন। উনার বাবার পেশা নির্দিষ্ট কিছু ছিলো না, পুরো পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল রাখতে সারা বছরে তিনি বিভিন্ন কাজ করতেন। কিন্তু তার মন পড়ে থাকতো নিজের গবেষণাগারেই। বাড়ির নিচের ঘরটি ছিলো নিজের তৈরি গবেষণাগার।

অস্বচ্ছল একটি পরিবারেই বড় হতে হয় অ্যাপগারকে। কিন্তু তিনি তা মেনে নিয়েছিলেন, নিজের লক্ষ্য পূরণে একরোখাভাবে একমনে পড়াশোনা করেছেন, কোনোকিছুই তার কাছে বাধা ঠেকেনি। নানারকমের বৃত্তি ও টুকিটাকি কাজের মাধ্যমে অর্থের ব্যবস্থা করে কলেজজীবন পর্যন্ত পার করেন তিনি। একটাই লক্ষ্য, তিনি একজন চিকিৎসকই হবেন। বাছাই করেন সেরা মেডিকেল স্কুলটিকে; হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল। কিন্তু হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে সেসময়ে নারীদের পড়াশোনার সুযোগ দেয়া হতো না। ১৯৪৫ সাল থেকে নারীদের ভর্তি করা শুরু হয়। অগত্যা অ্যাপগার বাছাই করেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনসকে। সেখানে তাকে ভর্তি হবার সুযোগ দেয়া হয়।

ভর্তি হয়েই তিনি বুঝতে পারেন, মস্ত বড় এক ভুল করেছেন তিনি। মেডিকেল স্কুলে পড়াশোনা করবার মতো খরচ যোগানো তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এখানে কাজে লেগে গেলো নিজের মেধা, তিনি যে একদিন বড় কিছু হবেন, সেটির পরিচয় স্কুল-কলেজেই দিয়ে এসেছিলেন তিনি। অ্যাপগারদের পারিবারিক বন্ধুদের মাঝে ধনাঢ্য একজন সম্মত হন তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে। ১৯৩৩ সালে তিনি যখন তার ক্লাসে চতুর্থ হয়ে পাশ করলেন, মাথার উপর তখন চার হাজার ডলার ঋণের বোঝা।

তিনি মেডিকেল স্কুলে পড়াশোনার সময় থেকেই সার্জারি বেশ পছন্দ করতেন। পাশ করে বেরিয়েই তাই তিনি সার্জারি ডিপার্টমেন্টে দুই বছরের ইন্টার্নশিপ শুরু করেন। কিন্তু বছর ঘুরতেই সার্জারি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ড. অ্যালেন হুইপল, ইন্টার্ন ড. ভার্জিনিয়া অ্যাপগারের মেধা ও কার্যদক্ষতায় অভিভূত হয়ে যান। তখনকার সময়ে অ্যানেস্থেশিয়া সেক্টরটি ছিলো সবচেয়ে দুর্বল, খুব কম চিকিৎসকই এই বিভাগে ক্যারিয়ার করতেন। তাই পুরো আমেরিকা জুড়ে তখন মাত্র ১৩৪ জন অ্যানেস্থেশিওলজিস্ট। অ্যানেস্থেশিওলজিস্টের অভাবে, হাসপাতালে অ্যানেস্থেশিয়া দেবার কাজটি নার্সরাই করতেন। ড. অ্যালেন হুইপল বিশ্বাস করতেন, সার্জারিগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিখুঁত করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না যোগ্য চিকিৎসকরা অ্যানেস্থেশিওলজিস্ট হিসেবে যোগদান করবেন। ড. হুইপল এই প্রস্তাবটি ড. অ্যাপগারের সামনে রাখেন, অ্যানেস্থেশিয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি ইন্টার্নশিপের মাঝখানেই অ্যানেস্থেশিয়া নিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

অ্যানেস্থেশিয়া ক্ষেত্রেও একইভাবে তিনি নিজের মেধা ও মননের পরিচয় রাখতে শুরু করেন। তিনি একসময় অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগের পরিচালক হয়ে ওঠেন, তৎকালীন আমেরিকান স্যোসাইটি অব অ্যানেস্থেশিস্ট (বর্তমানে এটি ‘তৎকালীন আমেরিকান স্যোসাইটি অব অ্যানেস্থেশিওলজিস্ট’ নামে পরিচিত) এর কোষাধক্ষ্য পদে নিযুক্ত ছিলেন ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত।

দক্ষতার সাথে কাজ করবার পাশাপাশি অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগে অনেক নতুন নিয়ম সংযোজন করেছিলেন তিনি। মনে মনে আশা করেছিলেন, অ্যানেস্থেশিয়া গবেষণাগারের চেয়ারপার্সন হবেন তিনি। কিন্তু অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগ হয়তো এর জন্য প্রস্তুত ছিলো না যে, একজন নারী এই পদে নিযুক্ত হবেন। তার পরিবর্তে নতুন চেয়ারপার্সন হিসেবে নিয়োগ পান ডঃ ইমানুয়েল পেপার। এতে ড. অ্যাপগার খানিকটা মনঃক্ষুণ্ন হন, কিন্তু এই ঘটনাটিই আসলে তার জন্য নতুন এক সুযোগ বয়ে নিয়ে আসে।

তিনি ফিরে আসেন কলম্বিয়ার অ্যানেস্থেশিয়া বিভাগে কাজ করতে, যাত্রা শুরু করেন গাইনী বিভাগের সাথে। সন্তান জন্মদানে অ্যানেস্থেশিয়া দেবার কাজটি তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথেই করতেন। গাইনী বিভাগে অ্যানেস্থেশিওলজিস্টরা তেমন একটা আসতেনই না, সেই ক্ষেত্রটিকেই তাই বাছাই করেন ড. অ্যাপগার। তার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকা ইন্টার্নরাও কাজ করতে শুরু করে গাইনী বিভাগে। এখানে কাজ করার সময়েই অ্যাপগার স্কোরের কথা তার মাথায় আসে।

একদিন তিনি তার ইন্টার্নদের নিয়ে ক্যাফেটেরিয়াতে যখন নাস্তা করছিলেন, একজন ইন্টার্ন কথায় কথায় বলা শুরু করলো যে, নবজাতকের জন্মের পর শারীরিক অবস্থা নির্ণয় করাটা খুব কঠিন, সবসময় চোখে দেখে বোঝার উপায় থাকে না। অ্যাপগারের মাথায় তখন বিদ্যুৎ খেলে যায়, তিনি বলেন যে, আরেহ্ এ তো অনেক সহজ ব্যাপার! ব্যাগ হাতরে ছোট একটি কাগজ নিয়ে পাঁচটি শব্দ লিখেন তিনি, ইন্টার্নকে বলেন যে, নবজাতকের বেলায় এই পাঁচটি ব্যাপারকে মাথায় রাখলেই পুরো পদ্ধতিটি অনেক সহজ হয়ে আসবে।

নিজের এই ধারণাকে ভিত্তি করেই তিনি একজন সহকর্মী নার্সকে নিয়ে গবেষণাপত্র লিখতে আরম্ভ করেন, ১৯৫২ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যানেস্থেশিয়া রিসার্চ স্যোসাইটির সভাতে পত্রটি উত্থাপিত হয় এবং ১৯৫৩ সালে অ্যানেস্থেশিয়া অ্যান্ড অ্যানালজেসিয়া জার্নালে এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়।

নতুন প্রচলিত এই পদ্ধতি ব্যবহারের নিয়মকানুনও অ্যাপগার নির্ধারণ করে দেন। সহজে এই স্কেলের পাঁচটি পয়েন্ট মনে রাখতে একটি নেমোনিকের প্রণয়ন করা হয়; APGAR. অনেকেই হয়তো জানে না এখনো, এই অ্যাপগার স্কোরের অ্যাপগার শব্দটি আসলে একজন মানুষের নাম, এই স্কোর প্রবর্তকের নাম অ্যাপগার, এই নামের মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে অ্যাপগার স্কোরের পাঁচটি পয়েন্ট।

১৯৭৪ সালে ড. ভার্জিনিয়া অ্যাপগার মৃত্যুবরণ করেন, তিনি কখনো তার কাজ থেকে অবসর নেননি। মৃত্যুকালেও বেসিক রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুর পর আমেরিকান অ্যাকাডেমি অব পেডিয়াট্রিক্স থেকে অ্যাপগার অ্যাওয়ার্ড চালু করা হয়, যা প্রদান করা হয় নবজাতকের জন্মে কোনো অসাধারণ সাফল্যের ভিত্তিতে।

অতি সাধারণ এক পরিবারে জন্মেছিলেন ড. ভার্জিনিয়া অ্যাপগার, মেধা ছিলো, দক্ষতা ছিলো, নতুন কিছু করে দেখাতে সদা আগ্রহী ছিলেন তিনি। আর্থিক অস্বচ্ছলতা কখনোই তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। যুগে যুগে কিছু মানুষ জন্মায়, ইতিহাস যাদেরকে নির্ধারিত করে মানবজাতির উন্নতির লক্ষ্যে। অ্যাপগারের হয়তোবা চিকিৎসাবিজ্ঞানে পড়ার কথাই ছিলো, হয়তোবা সার্জনই হতেন তিনি কিংবা অ্যানেস্থেশিয়া নিয়ে যে গবেষণার যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেখানেই চেয়ারপার্সন হিসেবে নিযুক্ত হতেন; এসবকিছুই হতে পারতো, কিন্তু ইতিহাস তাকে টেনে এনে এমন এক জায়গাতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, যেখানে এতদিন একজন ড. ভার্জিনিয়া অ্যাপগারেরই অভাব ছিলো, আর চিকিৎসাবিজ্ঞান পেয়েছে অ্যাপগার স্কোরের মতো অসাধারণ একটি মাত্রা।