‘চৈতন্যদেব ভক্তির অবতার; জীবকে ভক্তি শেখাতে এসেছিলেন।’

(শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত; দ্বিতীয় ভাগ, খণ্ড-১১, পরিচ্ছেদ-১)

বাংলায় ৮৯১ এবং খ্রিষ্টাব্দে ১৪৮৬ সাল। ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমা দিবসের সন্ধ্যা। আকাশে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়েছে মাত্র; হরিনাম মুখে দলে দলে মানুষ যাচ্ছে গঙ্গাস্নানে। এমন সময় জগন্নাথ আর শচীদেবীর ঘর আলোকিত করে আসলো নতুন মুখ। পিতা নাম রাখলেন বিশ্বম্ভর এবং মা নিমাই। অবশ্য সুন্দর বর্ণের কারণে পরিচিতরা ডাকতো গৌরাঙ্গ নামেও। সন্ন্যাস গ্রহণের পর আশ্রম থেকে পেলেন নতুন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। তবে ভবিষ্যতের মানুষ তাকে স্মরণ করেছে- শ্রী চৈতন্যদেব বলে। শ্রী চৈতন্য, মধ্যযুগে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অন্যতম প্রভাব বিস্তারকারী চরিত্র।

সিলেট জেলার দক্ষিণঢাকা গ্রামের জগন্নাথ মিশ্র। অল্প বয়সেই নিয়তির ফেরে পাড়ি জমান নদীয়ায়। হিন্দুধর্ম ও রীতিনীতি শিক্ষার জন্য নদীয়া তখন জমজমাট। জগন্নাথের ধারণা ছিল সেখানে গেলে জীবনটা সহজ হবে। শাস্ত্রমুখী মন; বিদ্যা বাদে অন্য পেশায় ঠিক খাপও খায় না। তাছাড়া বাসস্থান ঠিক রেখে পেশা বদলের চাইতে পেশা ঠিক রেখে বাসস্থান বদল কারো জন্য উত্তম। হয়েছেও তাই। রাতারাতি নামের সাথে যুক্ত হলো পণ্ডিত খ্যাতি। অনেকটা সেই জেরেই বিয়ে করলেন স্থানীয় অভিজাত নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে। ছোট্ট আর সুখী পরিবার। সেই পরিবারেই জন্ম নিমাইয়ের।

শৈশবে বেশ ডানপিটে নিমাই। খেলাধুলার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক। পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যা শিক্ষা শুরু হলেও তাতে ছেদ পড়লো না। ঠিকই সময় বের করে খেলা ও দুষ্টুমিতে মেতে উঠতো। পবিত্রতা নিয়ে শচীদেবী ছিলেন বেশ খুঁতখুঁতে। সেই সুযোগটাই নিতো নিমাই। অশুচি-অস্পৃশ্য কিছু হাতে মেখে মাকে ছুঁয়ে দেয়ার ভয় দেখাতো। আর আবদার করতো নানা কিছু। বেচারা মা শুচিতার ভয়েই ছেলের বায়না মেটাতেন। তার দুষ্টুমিতে তটস্থ থাকতো প্রতিবেশিরাও। তবে মুগ্ধতাও কারো কম ছিলো না।

নিমাইয়ের বয়স সবে নয়। দাদা বিশ্বরূপ মিশ্র বেশ কিছুদিন সাধুপুরুষ অদ্বৈতাচার্যের সংস্পর্শে ছিলেন। একপর্যায়ে করলেন গৃহত্যাগ। এই ঘটনা গোটা মিশ্র পরিবারে কিছুটা পরিবর্তন আনলো। জগন্নাথ নিজে পুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগলেন পূজা-অর্চনা। নিমাইও রপ্ত করলো অল্প সময়ে। কিন্তু সেই সময় দীর্ঘ হতে পারেনি। মাত্র বাইশ বছর বয়সেই পিতার মৃত্যু দেখতে হলো নিমাইকে। কাঁধে এসে চাপলো দায়িত্ব। আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকলো সে; এখন সে প্রশান্ত, স্থির এবং গম্ভীর।

সকল দায়িত্বের পরও নতুন উদ্যমে শুরু হলো পড়াশোনা। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ এবং মহেশ্বর বিশারদের টোলে ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করলো। পড়াশোনা শেষ হলে জনৈক ধনিকের চন্ডিমন্ডপে ব্যাকরণের টোল খুলে বসলো। বয়স মাত্র ষোলো। কিন্তু তার বিদ্যা ও পারদর্শিতার কথা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো দূর দুরান্তে। ছাত্র বাড়তে লাগলো হু হু করে। টোল স্থানান্তরিত হলো স্থানীয় জমিদারের সবচেয়ে বড় মণ্ডপে। কিছু কাল পরে বিয়েতেও আবদ্ধ হলো লক্ষ্মীদেবী নাম্নী এক বালিকার সাথে। যদিও এই বন্ধন দীর্ঘ হতে পারেনি। সাপের দংশনে মারা যায় লক্ষ্মীদেবী। পরবর্তীতে বন্ধু ও আত্মীয়দের অনুরোধে ঘরে তোলা হয় সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে। ওদিকে ছাত্রও জুটতে লাগলো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। টোলের যশও ছড়িয়ে গেলো দিগ্বিদিক। প্রবল পাণ্ডিত্য ও তর্কশাস্ত্রে দক্ষতার তোপে ভক্তিবাদীদের কীর্তন ও ভগবান সম্পর্কিত কথায় পাত্তা দিতো না নিমাই। উপরন্তু পারলে ঠাট্টার সুযোগ হাতছাড়া করতো না।

ঘটনা বদলাতে থাকে দ্রুত। একদিন নদীয়ায় আগমন করেন প্রবীণ সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী। শান্ত সমাহিত বৈষ্ণব সাধক। ঈশ্বরপুরী ভগবৎতত্ত্ব ও ভক্তিশাস্ত্রের উপর একটা বই সদ্য শেষ করেন; নিমাইয়ের যাতে অনাগ্রহ। সাধুর সংস্পর্শ পরিবর্তন আনে নিমাইয়ের মধ্যে। তর্ক আর পাণ্ডিত্যে উৎসাহ কমে আসতে লাগলো। অধ্যাপনাতেও হারাতে লাগলো মনোযোগ। বয়স তখন বিশ। পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পিন্ডি দেয়ার জন্য গয়ায় যায় নিমাই। সেখানে ঈশ্বরপুরীর সাথে আরো ঘনিষ্ঠ সময় কাটানোর সুযোগ এলো। বুঝতে দেরি হয় না, কী ভুলে মজে ছিল এতদিন! কৃষ্ণপ্রেমের উন্মদনায় নিমাই যেন এখন নতুন মানুষ। এখন ভগবৎ আলোচনা ছাড়া বাকি কিছুই ভালো লাগে না।

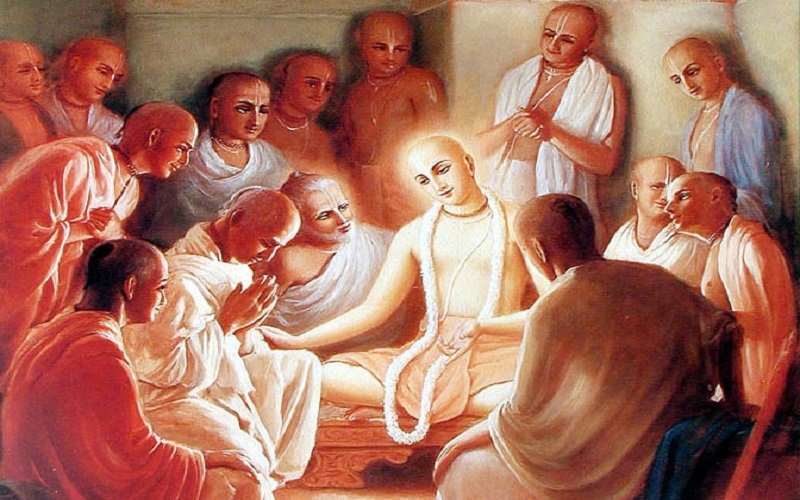

গয়া থেকে ফিরে নদীয়াতে ভক্তিকেন্দ্রে প্রবেশ করে নিমাই। বেশ দীর্ঘ অভিযাত্রা। কত নিখুঁত সংযম এবং ধর্মবোধ। প্রতিবেশি শ্রীনিবাসের বাড়ির উঠানে সমবেত হন ভক্তদের নিয়ে। প্রখ্যাত ভক্তদের মধ্যে নরহরি সরকার, গদাধর, মুরারি গুপ্ত প্রধান। ভক্তি মাহাত্ম বজায় রাখার জন্য ১৫১০ সালে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নিলো সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর কাছ থেকে। কৃষ্ণচৈতন্য নামটি কেশবেরই দেয়া। অর্থাৎ তিনি পৃথিবীকে কৃষ্ণ সম্পর্কে অবহিত করাবেন। সার্থক একটা নাম বটে। নিমাই হয়ে উঠলো চৈতন্য।

সন্ন্যাস গ্রহণ পরবর্তী কিছুদিন। চৈতন্যের ইচ্ছা ছিল বৃন্দাবন যাবেন; কিন্তু নিত্যানন্দ তাকে অনিশ্চয়তায় ছাড়লেন না। বেশ কৌশলে নিয়ে চললেন শান্তিপুরের দিকে। অদ্বৈতাচার্য এবং অন্যান্য ভক্তদের সাথে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অদ্বৈতাচার্যের বাসগৃহেই অবস্থান করলেন। তাকে দেখতে ছুটে আসলেন মা শচীদেবী। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে চৈতন্য রওনা হলেন নীলাচলের উদ্দেশ্যে। তারপর পুরীতে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দর্শন শেষে বের হন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে। বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন এবং নানা বিশ্বাসের মানুষের সাথে মিশলেন গভীরভাবে। বিদ্যানগর থেকে তিরুপাতি হয়ে দ্বারকা ঘুরে ফিরতেই দুই বছর কাটলো। তারপর ফের পুরি ঘুরে যাজপুর হয়ে পা রাখেন নদীয়া। জননী আর জন্মভূমির মায়া ছাড়ানো কঠিন। চৈতন্যের আগমনের কথা শুনে বিপুল সাড়া পড়ে গেলো। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মিশ্রগৃহে এই প্রথম পা রাখলেন নিমাই। এ এক অন্য নিমাই। নাহ, নিমাই না, চৈতন্য। মা শচীদেবী এবং স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া আপ্লুত।

শান্তিপুর থেকেই ভক্তিবাদ প্রচারে জোর দিলেন চৈতন্য। মথুরা হয়ে পাড়ি দিলেন বৃন্দাবন। কৃষ্ণের লীলাস্থানগুলো পরিদর্শন করার ইচ্ছায়। একদিকে সুলতানি পৃষ্ঠপোষকতা এবং অন্যদিকে সুফি তৎপরতার কারণে বাংলা এবং ভারতে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। বিপরীতে অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবিবাদ এবং নৈরাজ্যের কারণে হুমকিতে হিন্দুধর্ম। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল ইসলামের বর্ণহীন সমাজ ব্যবস্থার জন্য। দুটি সংস্কৃতির মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে শ্রী চৈতন্য নতুন কোনো জীবন দর্শনের অনুসন্ধান করলেন। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল ভাব-বিপ্লব। তাই করলেন তিনি। যেন ইসলামে ঘোষিত সাম্যের চিন্তাকে বৈষ্ণব আন্দোলনের আড়ালে প্রতিস্থাপিত করছেন। তার আন্দোলন এ কারণেই দ্রুত হিন্দু ও মুসলিমদের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের দিকে হিন্দু সংস্কৃতির অবক্ষয় ও পতনের হাত থেকে বাঁচাতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব অবতারের সাথে তুলনীয়।

চৈতন্য প্রচার করতে লাগলেন ভক্তির বন্দনা। বর্ণবাদ সরিয়ে মানুষকে ডাকলেন কীর্তনে। স্থানীয় ব্রাহ্মণদের তোপের মুখেও পড়তে হয় এজন্য। শেষমেশ অবস্থা কাজির দরবার অব্দি গড়ালে তিনি স্বীকৃতি পান। এমনকি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ তার সম্পর্কে ধারণা পেয়ে বিস্মিত হন। তার ধর্মবাণীর নিরুপদ্রব প্রচারে সহযোগিতার নির্দেশ দেন কোতোয়ালকে।

মায়ের কাছে দেয়া প্রতীজ্ঞা রক্ষা করতেই পুরীতে থিতু হন চৈতন্য। পুরী তখন গজপতি রাজাদের রাজধানী। পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব মতবাদের প্রধান ঘাটি। চৈতন্য নগরে প্রবেশ করেই প্রখ্যাত বৈদান্তিক বাসুদেব ভট্টাচার্যকে বৈষ্ণব মতবাদে দীক্ষিত করেন। এই ঘটনা কেবল সাধারণ মহলে না; খোদ রাজাকেও আকর্ষণ করলো। খুব শীঘ্রই দীক্ষা নিলেন আরেক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ। একজন সঙ্গীকে নিয়ে পুরী ত্যাগ করে তীর্থভ্রমণে যান মধ্য ও উত্তর ভারতে। কলিঙ্গে রাজমন্ত্রী রামানন্দ তাকে পরম শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেন। চৈতন্যের মাঝে তিনি কেবল কৃষ্ণকেই দেখলেন না; চৈতন্যের মিলনে-বিরহে রাধাকৃষ্ণের একক সত্তারূপে অনুভব করেছেন। এই ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটিই আজ অব্দি বৈষ্ণব ঐতিহ্যে প্রভাব বিস্তার করে আছে। তীর্থযাত্রায় ভক্ত হিসেবে পান রঘুনাথ ভট্ট এবং গোপাল ভট্টকে। পুরীতে ফিরে আসার পরও থামা গেলো না। রওনা হন বৃন্দাবনের পথে। সেখানে রূপ এবং সনাতন নামের দুই ব্যক্তি দীক্ষা নেন তার কাছে। উভয়েই ছিলেন হোসেন শাহের দরবারে কর্মচারী। তারাই পরে দীক্ষামন্ত্রকে বিকশিত গৌড়ীয় ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে রূপ দান করেন। চৈতন্য সেখানে ধর্মচর্চা করে ফিরে আসেন পুরীতে। বাকি জীবন আর পুরী ছেড়ে যাননি।

চৈতন্য ও তার অনুসারীদের সাধনার অন্যতম প্রধান বিষয় কীর্তন বা সংকীর্তন। কীর্তন যারা পরিবেশন করতো তাদের বলা হতো কীর্তনিয়া। গান করা হতো ঢোল, করতাল, মৃদঙ্গ, মন্দিরাসহ দলবদ্ধভাবে নেচে নেচে। চলতো কৃষ্ণপ্রেমের জপ। কখনো এভাবেই চলতো নগর পরিভ্রমণ। সাধনার এই রীতিটি ছিল সত্যিকার অর্থেই অভিনব। সুফিবাদে যেমন বান্দা তার নিজ সত্তাকে খোদার অস্তিত্বে বিলীন করে দেয়। তেমনি চৈতন্যও কৃষ্ণের হৃদয়ে ভক্তের হৃদয় এক করে দেবার কথা বলেন।

বর্ণ ও বংশের বাইরে দাঁড়িয়ে চৈতন্য ঘোষণা করলেন মানুষের মাহাত্ম। প্রতিটি জীব ঈশ্বরেরই ক্ষুদ্র অংশ। প্রত্যেকের হৃদয়েই ঈশ্বর পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। তাই প্রতিটা জীব সম্মানের দাবিদার। চৈতন্য নিজেও সেটাই করেছেন; ভক্তদেরকেও বলেছেন। নিজে মানশূন্য হয়ে অপরকে সম্মান দান করার চর্চা। চৈতন্যের মতে, হিংসা সর্বদাই প্রেমের পরিপন্থি। তার ধর্মে তাই হিংসার স্থান নেই। বাস্তবিক অর্থেই ভালোবেসে কাউকে যতটা কাছে নেয়া যায়, হিংসার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়।

শ্রী চৈতন্যের শেষ জীবনটা কেটেছে উড়িষ্যার জগন্নাথ দেব মন্দিরে। বসবাসের জায়গা দিয়েছিলেন কাশীশ্বর মিশ্র। মাত্র ৪৭ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের সমাপ্তি ঘটে পুরীতে ১৫৩৩ সালে। কেউ মনে করেন, রথযাত্রায় কীর্তনের সময় ভাবাবেশে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে জখম হন তিনি। পরে গুণ্ডিচাবাড়িতে দেহত্যাগ করেন এবং সমাহিত হন। কারো মতে, তার মৃত্যু গদাধর পণ্ডিতের কুঠিয়াতে। সমাহিত হন গোপীনাথ বিগ্রহের পাশে। অবশ্য কোন কোন ভক্ত মনে করেন তিনি মারা যাননি। পুরীর সমুদ্রে হারিয়ে গেছেন; তারপর চলে গেছেন স্বর্গে। তার প্রয়াণের পর শিষ্যদের কেউ কেউ গুরুর জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করেন। সেই সাঁকো বেয়ে বাংলা কাব্যে আগমন জীবনচরিত লেখার প্রবণতা। তাদের মধ্যে বিখ্যাত দুই কাব্য কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেখা ‘চৈতন্য ভাগবত’। বাংলা সাহিত্যের একটা যুগের নামকরণ করা হয়েছে তার নামে। তাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম-

বর্ণচোরা ঠাকুর এলো রসের নদীয়ায়

তোরা দেখবি যদি আয়

তারে কেউ বলে শ্রীমতি রাধা কেউ বলে সে শ্যামরায়।।

কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে;

ওগো কেউ বলে তায় গৌর-হরি কেউ অবতার বলে তায়।।