মা পরে বলেছিলেন, যখন তিনি রাতে ছেলেকে ঘুমের মধ্যে আদর করতে এসেছিলেন, তখন ছেলে তার দু’হাত সামনে এগিয়ে দেন, যেন তার হাতে হাতকড়া পরানো রোধ করা যায়। কারণ বোর্ডিং হাউজে তিনি মারধর প্রতিরোধ করতে এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এটিই তার কাছে প্রত্যাশিত ছিল।

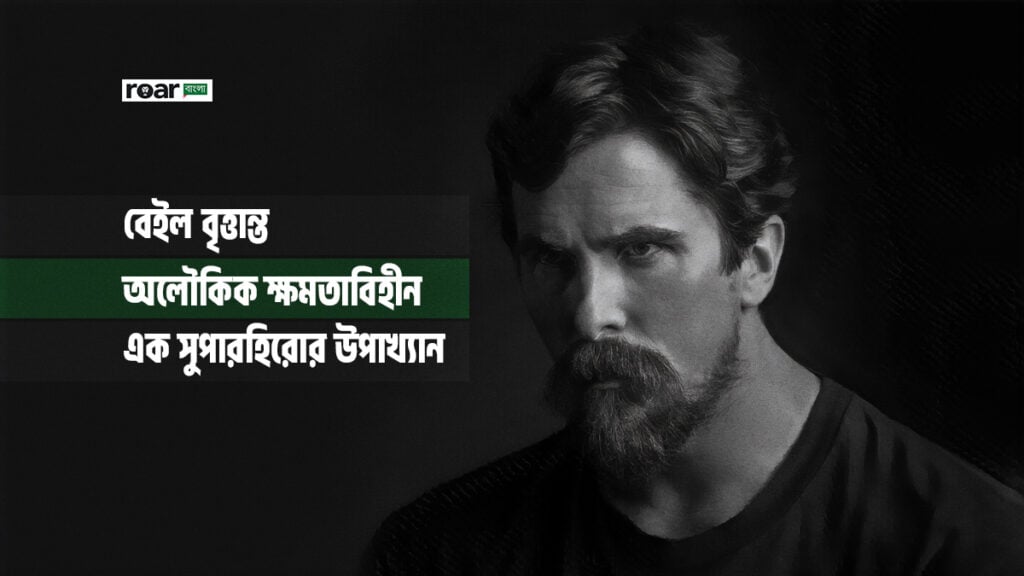

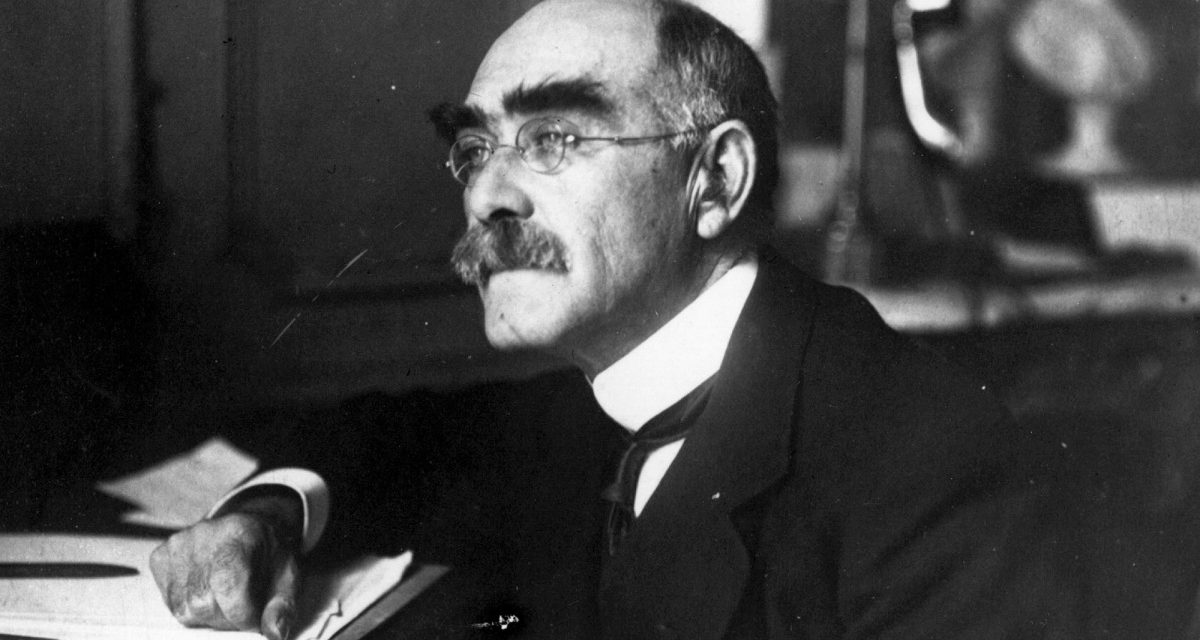

অনেক সমালোচক তাকে উপনিবেশবাদী, উগ্র দেশপ্রেমিক, জাতিবিদ্বেষী, ইহুদি-বিদ্বেষী, ডানপন্থী সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধে প্ররোচক এবং নারীবিদ্বেষী বলে অভিহিত করেছেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার চিন্তাভাবনার অনেক পরিবর্তন দেখা গেছে। তিনি অনেক গুণী একজন লেখক হলেও তার এসব বিতর্কিত মতাদর্শের কারণে অনেক জায়গায়ই তার লেখা এখন গুরুত্ব হারিয়েছে, বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষে। যেহেতু তিনি তার লেখার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন। তবে তার শিশুতোষ সাহিত্য সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তিনি রুডইয়ার্ড কিপলিং।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যোগসূত্রকারী

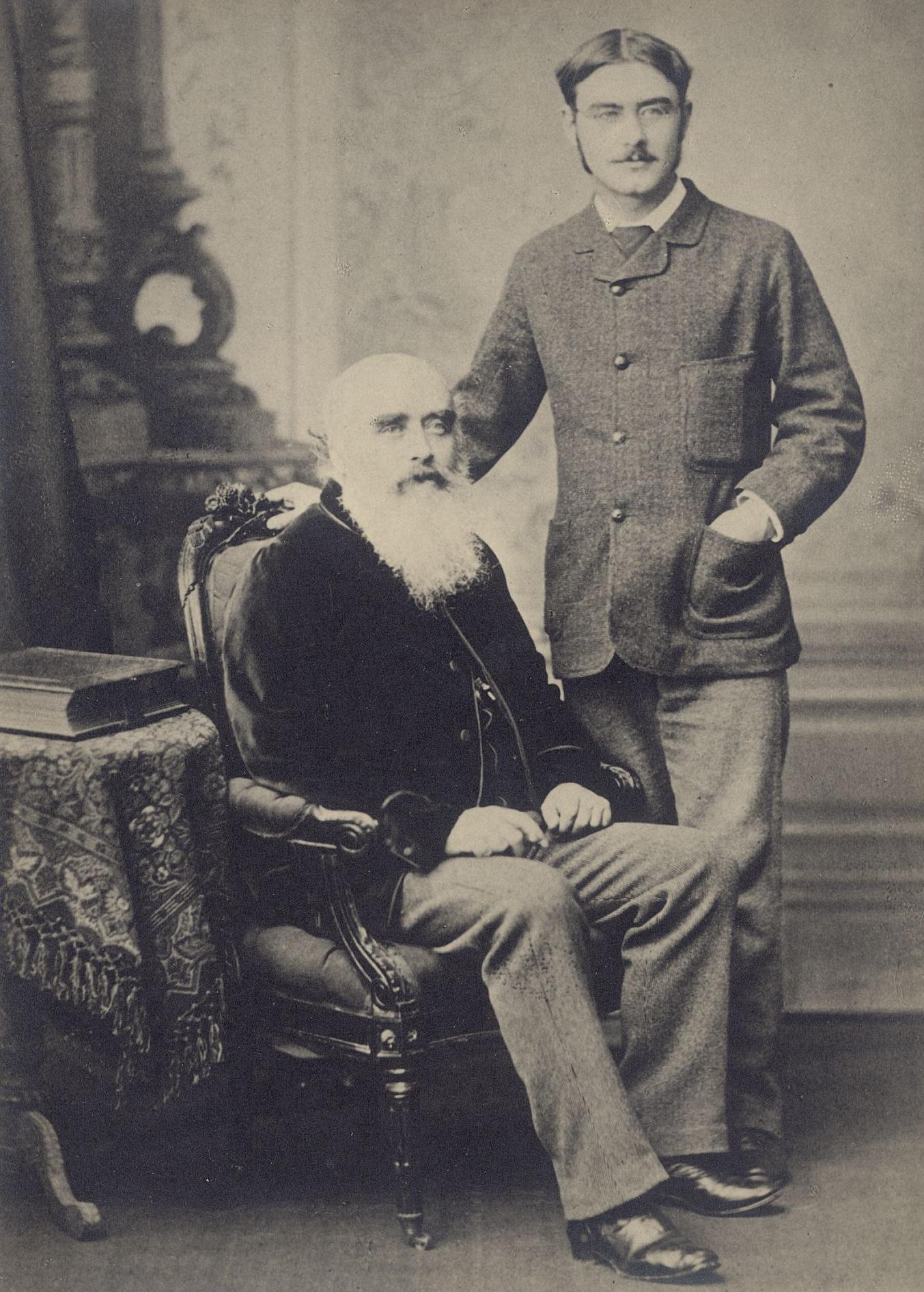

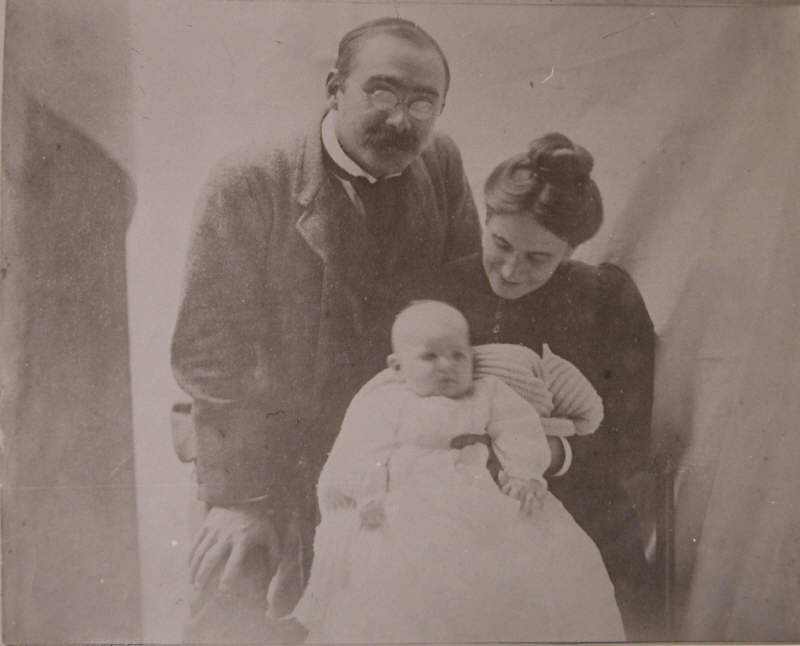

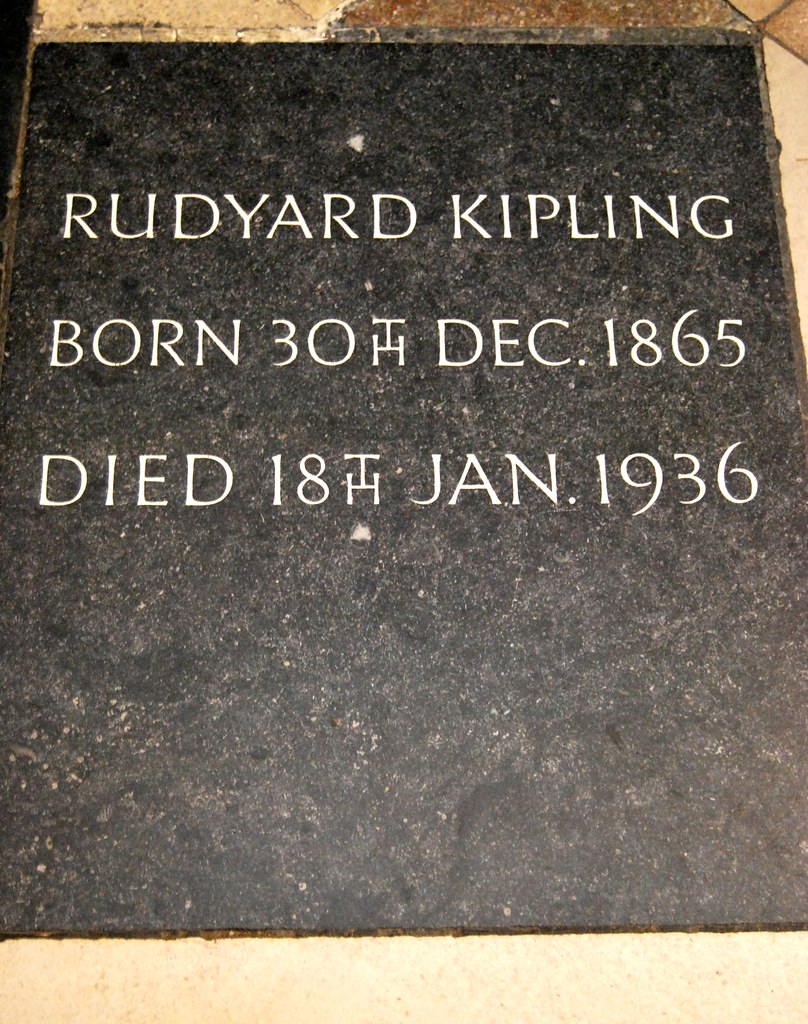

জন লকউড কিপলিং ভারতবর্ষে পাড়ি জমিয়েছিলেন মূলত ব্রিটিশ বাণিজ্যিক বহিরাক্রমণ থেকে সমৃদ্ধ ভারতীয় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে, অনুপ্রাণিত করতে এবং সহযোগিতা করতে। একাধারে একজন স্থপতি, শিল্পী এবং জিজিভয় স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ এই জন লকউড কিপলিং আর তার স্ত্রী অ্যালিস কিপলিংয়ের কোল আলো করেই ১৮৬৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন জোসেফ রুডইয়ার্ড কিপলিং।

রুডইয়ার্ড কিপলিং তার জীবনের শুরুর দিকের কিছু সময় ভারতে কাটান, যাকে তিনি পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করেছেন ‘অনেকটা স্বর্গ’-এর মতো। তার আত্মজীবনী ‘সামথিং অভ মাইসেল্ফ ফর মাই ফ্রেন্ডস নোন অ্যান্ড আননোন’ তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বলেছেন, তার জীবনের প্রথম স্মৃতি হিসেবে ঊষা এবং আলো-আঁধারির কথা; কাঁধসমান উচ্চতায় থাকা সোনালি ও বেগুনি রঙের ফলের কথা। এসবই তার ভারতবর্ষ থেকে লব্ধ ধারণা। ভারতীয় গৃহপরিচারিকার কাছে বড় হওয়ায় তিনি প্রথমে হিন্দি ভাষাই শেখেন। তবে ১৮৭১ সালে তার বাবা-মা তাকে এবং তার বোন বিয়াট্রিসকে স্কুলে ভর্তি এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেন।

কিপলিং এবং তার বোন প্রয়াত নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন হলোওয়ের স্ত্রীর সাথে একটি বোর্ডিং হাউজে ছিলেন। তাদের সে সময়ের অভিজ্ঞতাটা খুব ভালো ছিল না; বরং তিনি এবং তার বোন সে হাউজটিতে নিরানন্দেই সময় কাটিয়েছেন। বোর্ডিং হাউজে কিপলিংকে মারধর করা হতো এবং তিনি বিভিন্ন রকম উৎপীড়নের শিকারও হয়েছিলেন। এজন্য তার স্কুলে খাপ খাওয়াতেও বেগ পেতে হয়েছে। তবে কিপলিং প্রশান্তি খুঁজে পেতেন গল্পের বইয়ে। ড্যানিয়েল ডিফো, র্যাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসন আর উইল্কি কলিন্সের লেখা গিলতেন গপগপ করে।

কিপলিংয়ের মানসিক স্বাস্থ্যের কিছুটা অবনতির পর তার মা ভারত থেকে তার কাছে ছুটে যান তার দেখাশোনা করতে। তবে এমনও নয় যে কখনোই সেখানে তিনি ভালো সময় কাটাননি। কিছু সময় ভালোও গেছে। পরের বছর কিপলিংকে আবার ইংল্যান্ডের পশ্চিমে ডেভনে ইউনাইটেড সার্ভিসেস কলেজে পড়াশোনা করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৮৮২ সালে কিপলিং কলেজ থেকে বেরিয়ে আসেন। তবে তার কোনো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সামর্থ্য না থাকায় তিনি আবার বাবা-মায়ের কাছে ভারতে ফিরে আসেন। এখানে এসে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করে লাহোরে সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট পত্রিকায় পাঁচ বছর সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এসময় তিনি প্রকাশ করেন ‘প্লেইন টেলস ফ্রম দ্য হিলস’ যেটির উপজীব্য ছিল শিমলায় অবস্থিত রিসোর্টগুলোর মধ্যে ব্রিটিশদের জীবনযাপন, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সমাজের যুক্তিযুক্ত চিত্রায়ন। এটিই ছিল তার প্রথম ছোটগল্প সম্ভার। কিপলিংয়ের লেখায় গী দ্য মোপাসাঁ, এডগার অ্যালান পো এবং ব্রেট হার্টের লেখনীর প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। তবে লেখার বিষয়বস্তু ছিল একদম মৌলিক; একান্তই তার নিজস্ব।

এছাড়াও তার প্রথম কবিতা সংকলন‘ডিপার্টমেন্টাল ডিটিস’-ও এসময় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ সালে তিনি এলাহাবাদে চলে আসেন এবং পাইওনিয়ার সংবাদপত্রে যোগ দেন। তার জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে‘দ্য ফ্যান্টম রিকশা অ্যান্ড আদার টেলস’, ‘সোলজারস থ্রি’ ইত্যাদি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে। ভারতবর্ষে যখন কিপলিং আবার ফেরত আসলেন, রাতের সময়টা তার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিল। ইনসমনিয়া থাকায় তিনি রাতে পুরো শহর এবং বিভিন্ন সরাইখানায় ঘুরে বেড়াতেন আর সেখানকার বিচিত্র্ সব অভিজ্ঞতায় নিজেকে পুষ্ট করে তুলছিলেন। কিপলিংয়ের জন্য একটি বাড়তি সুবিধা ছিল যে দুই পৃথিবী অর্থাৎ প্রাচ্যের ভারত এবং প্রতীচ্যের ইংল্যান্ড তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

আটলান্টিকের দুই পারে

এরপর কিপলিং একজন লেখক হওয়ার বাসনায় আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। লন্ডনে স্থায়ী হওয়ার পর থেকেই তার সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যান্টালুপোর মতে, ১৮৯০ সালটা শুধু কিপলিংয়েরই ছিল। লর্ড বায়রনের পর এত দ্রুত কেউ জনপ্রিয়তা পাননি। তার গল্প-কবিতা পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল ছন্দ, ‘ককনি’ রসিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদী ভাবপ্রবণতার মতো বিষয়বস্তুর কারণে। তবে ঠিক একই কারণে সমালোচকরা তার লেখাকে ধুয়ে দিচ্ছিলো। তার অনেক লেখা আগে বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিপলিংয়ের এই জনপ্রিয়তা অনেকেরই নজর কেড়েছিল।

এদেরই একজন হলেন তখনকার তরুণ মার্কিন প্রকাশক ওলকট বেলস্টিয়ের যিনি কিপলিংকে একটি যৌথ প্রচেষ্টা, ‘দ্য নাউলাহকা: আ স্টোরি অব ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট’ প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেন। তবে তেমন জনপ্রিয়তা না পাওয়ায় বেলস্টিয়ের নিজেই বইটিকে মুদ্রিত হতে দেখে যেতে পারেননি। এর আগেই ১৮৯১ সালে তিনি মারা যান। কিন্তু কিপলিং বেলস্টিয়েরের বোন, ক্যারোলিনকে পরের বছর সালে বিয়ে করেন। এরপর তারা যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্টে পাড়ি জমান।

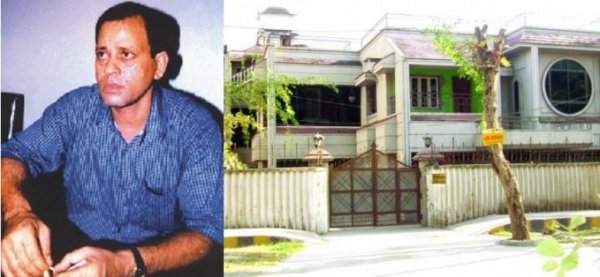

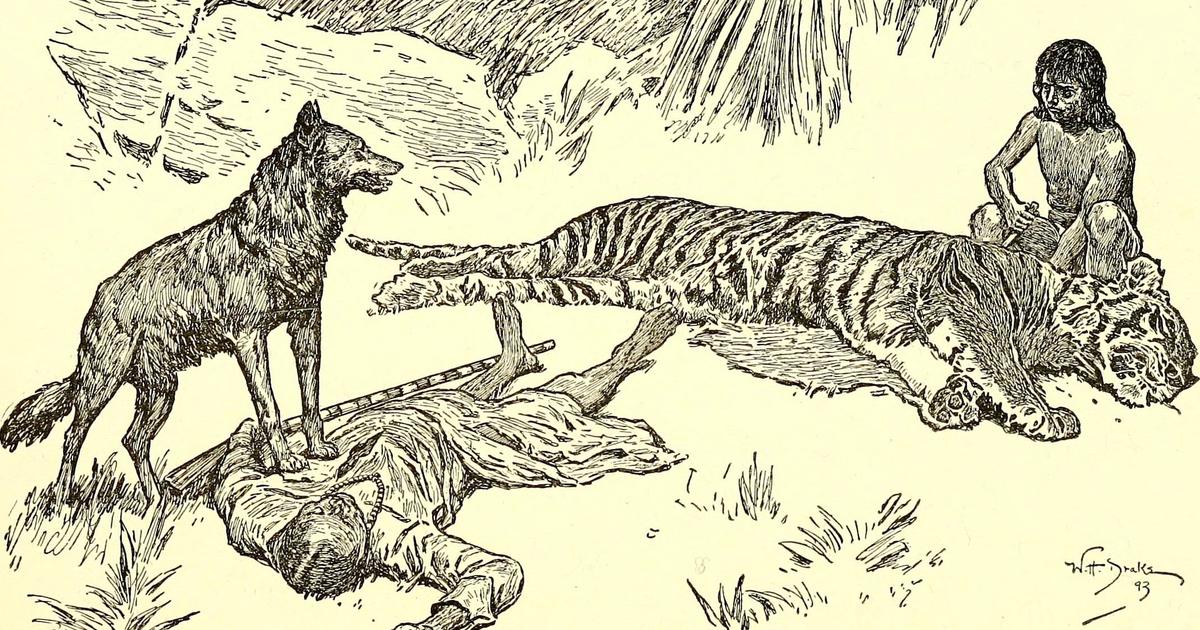

তারা বেশ কয়েক বছর আমেরিকায় থাকেন তাদেরই তৈরি ‘নাউলাখা’ নামক বাড়িটিতে। এসময় কিপলিং তৎকালীন নৌবাহিনীর আন্ডার সেক্রেটারি থিওডর রুজভেল্টের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন এবং তার সাথে রাজনীতি, সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ করতেন। কিপলিংয়ের দুই মেয়ে- জোসেফিন এবং এলসির জন্মও ভার্মন্টে। কিপলিংয়ের অন্যতম সেরা সৃষ্টি হলো ‘দ্য জাঙ্গল বুক’, যেখানে তিনি মুগলির রোমাঞ্চকর অভিযান দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে মুগলি ভারতের সিওনি পাহাড়ের নেকড়েদের আদরে বড়ো হয়ে ওঠে। এটি এখনো পপুলার কালচারের একটি অংশ হয়ে রয়েছে। অনেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে এই কাহিনী নিয়ে, যেটি নিয়ে সর্বশেষ ২০১৬ সালে ডিজনি নির্মাণ করে। মূলত এই বই তার শিশুতোষ লেখনীর সুনামকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিপলিংয়ের শ্যালক বিটি বেলস্টিয়েরের সাথে এক তুমুল ঝগড়ার পর কিপলিং পরিবারসহ ভার্মন্ট ছেড়ে চলে আসেন। নিউ ইংল্যান্ডের জীবন নিয়ে তার অবধারিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তিনি লিখে ফেলেন আরেকটি উপন্যাস-‘ক্যাপটেন’স কারেজাস‘’। এখানে তিনি বলেন হার্ভে চেনি নামের এক বখে যাওয়া তরুণের গল্প। চেনি ইউরোপ যাত্রার পর জাহাজ ডুবে যায় আর তখন কিছু জেলে তার জীবন রক্ষা করে। সে তাদের কাছে মানুষের স্বভাব এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শেখে। দেখা যায় যে, তার পরিশ্রমী বাবা এই উদাসীন চেনির একজন আত্মনির্ভরশীল মানুষে পরিণত হওয়া দেখে খুবই খুশি হন। তার ছেলের বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। চেনি আগে শুধু মানুষকে তার ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে যাচাই করতো, সে এখন তাদের গুণের পরখ করে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, সে এখন নিজে কঠোর পরিশ্রম করতে শিখে গেছে।

কিপলিংয়ের পরিবার প্রায়ই আমেরিকায় ফিরে যেত, তবে এটি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় যখন তার বড় মেয়ে জোসেফিন নিউমোনিয়ায় মারা যায়। কন্যা হারানোর বেদনা কিপলিংয়ের জন্য বেশ পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে আর তিনি লেখায় প্রশান্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এরই মধ্যে ১৯০১ সালে তিনি প্রকাশ করেন ‘কিম’, যেটি অনেক সমালোচকের মতে তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এখানে তিনি বলছেন এক অনাথ আইরিশ ছেলের কথা, যে লাহোরের রাস্তায় বড় হয়েছিল। তার বাবার আর্মি রেজিমেন্টের খরচে সে পড়াশোনা শেখে। কীভাবে সে ‘দ্য গ্রেট গেম’, ভারতের সীমানায় গ্রেট ব্রিটেন আর রাশিয়ার মধ্যে হওয়া গুপ্তচরবৃত্তির স্নায়ুযুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে তা দেখিয়েছেন।

কিপলিং তার আত্মজীবনীতে বলছেন, এই বইটি তার এবং তার বাবার যৌথ প্রয়াস ছিল। কিমের সাফল্য এর পটভূমি কিংবা চরিত্রগুলোতে নিহিত নয়; বরং ভারতের বহু রঙে রাঙানো সংস্কৃতিকে কিপলিং খুব সুন্দরভাবে তার কিম উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আর এটিই ছিল কিমের সার্থকতা।

কিপলিংয়ের ব্যাপারে আরেকটি জিনিস ভাবায়। ১৮৯৯ সালে তিনি দ্য হোয়াইট ম্যান’স বারডেন’-এ ধারালো এবং কুৎসিত জাতিবিদ্বেষী মনোভাব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, লিখেছিলেন ‘অর্ধেক শয়তান আর অর্ধেক মানবসন্তান’-এর কথা। অগাধ বিশ্বাস দেখিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের ওপর। তিনিই কীভাবে মাত্র দু’বছর পর ‘কিম’ উপন্যাসের সেই অনাথ কিম্বাল ও’হারার জীবনকে এত দরদ দিয়ে এঁকেছিলেন, তা অবাক না করে পারে না।

১৯০২ সালে কিপলিং পরিবার পূর্ব সাসেক্সের তাদের স্থায়ী বসতিস্থল, সপ্তদশ শতকের বাড়ি বেটম্যান’সে ফেরত আসেন। কিপলিং নতুন বিষয় নিয়ে জ্ঞানান্বেষণ শুরু করেন।‘জাস্ট সো স্টোরিস’ সম্ভবত কিপলিংয়ের সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় এবং জনপ্রিয় সাহিত্যকর্মের মধ্যে অন্যতম। তিনি এসব গল্প তার নিজের সন্তানের জন্য লিখেছিলেন। এগুলো শুরু হতো বিভিন্ন চমকপ্রদ শিরোনাম দিয়ে, যেমন ‘কীভাবে উট তার কুঁজ পেল’ কিংবা ‘হাতির বাচ্চা’। কিপলিং প্রথমদিকে এসব তার সন্তান জোসেফিনকে পড়ে শোনাতেন। প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী জাতক কাহিনী এবং আরব্য রজনীর অনুসরণে এগুলো লেখা হয়েছিল। এই বইটি মূলত তার মেয়ে জোসেফিনের প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছিল। এমনকি বইটির নামও জোসেফিনের দেওয়া।

খ্যাতি বনাম সমালোচনা

কিপলিং ‘ট্রাফিকস অ্যান্ড ডিসকভারিস’ নামক বইটিতে বোয়ার যুদ্ধের গল্প, নৌবাহিনীর গল্প, একটি প্রহসন, এবং কিছু মনস্তাত্ত্বিক ও সমালোচিত লেখা নিয়ে আসেন। এরই সাথে তার বিখ্যাত কবিতা, ‘ইফ’, তার জনপ্রিয় শিশুতোষ ক্লাসিক ‘দ্য জাঙ্গল বুক’, ‘কিম’ আর শিশুতোষ কবিতা ও গল্পের সংকলন, ‘পাক অব পুক’স হিল’- এসবই ১৯০৭ সালে কিপলিংকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেতে সাহায্য করেছিল। কিপলিং তার জীবনে বহু সম্মাননা যেমন নাইট উপাধি এবং রাজকবি (পোয়েট লরিয়েটশিপ) ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার তিনি গ্রহণ করে নেন। তিনিই ব্রিটিশদের মধ্যে প্রথম এই সম্মাননায় ভূষিত হন। আর এখনো পর্যন্ত সর্বকনিষ্ঠ লেখক হিসেবে, মাত্র ৪১ বছর বয়সে তিনি সাহিত্যে নোবেলজয়ী হন।

এছাড়াও কিপলিংকে ১৯২৬ সালে রয়্যাল সোসাইটি অভ লিটারেচার থেকে গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়, যেটি এর আগে শুধু পিটার স্কট, জর্জ মেরেডিথ এবং টমাস হার্ডি পেয়েছিলেন। ব্রিটেনের সেই বেটম্যান’স-এর আশেপাশের এলাকা ছিল ইংরেজ সভ্যতায় টইটুম্বুর, সমৃদ্ধ একটি স্থান। এটাও তার শেষের দিকের শিশুতোষ সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আমেরিকা ছেড়ে আসার পর কিপলিংয়ের তৃতীয় সন্তান জনের জন্ম হয়েছিল। জোসেফিনের মৃত্যুর পর কিপলিং এবং জন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছিলেন। কিপলিং তার ছেলেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার ছেলেরও তার মতো চোখে সমস্যা থাকায় তা আর হয়ে উঠছিলো না। অনেক চেষ্টা তদবিরের পর অবশেষে তার ছেলেকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে আইরিশ গার্ডে তালিকাভুক্ত করান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি অনেক প্রোপাগান্ডা সাহিত্যও লিখেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর জানতে পারেন যে ফ্রান্সে জন নিখোঁজ হয়েছে। এরকম সংবাদে তিনি এবং তার স্ত্রী ভেঙে পড়েন।

কিপলিং সম্ভবত অনেক আত্মগ্লানিতে ভুগছিলেন, কারণ তিনিই তার ছেলেকে এমন পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনাও হন। কিন্তু জনকে কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি। সন্তান হারানোর বেদনা কিপলিংকে আবার সেই বিষাদগ্রস্ততায় ফিরিয়ে আনে, ঠিক যেমনটা তার বড় মেয়ে জোসেফিনের অকালমৃত্যুর পর হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেট ব্রিটেনের অবস্থানের জোর সমর্থক ছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলে লুজের যুদ্ধে মারা যাওয়ার পর তার মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। কিপলিং যদিও ১৯২০ এর দশকে ইতালির ফ্যাসিবাদী শাসক বেনিতো মুসোলিনির রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক ছিলেন, তবে এক দশক পরই তিনি মুসোলিনিকে একজন পাগলাটে অহংবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিপজ্জনক লোক বলে দাবি করেছেন।

কিপলিং প্রথম ব্রিটিশ ব্যক্তি হিসেবে সাহিত্যে পুলিৎজার পুরস্কার পান। আর তিনি ছিলেন মার্ক টোয়েনের একজন পাঁড় ভক্ত, যিনি আমেরিকায় গিয়েই তার সাথে দেখা করেন। সময়ের ব্যবধানে তার রাজনৈতিক মতাদর্শ অনেক বিগড়ে যাচ্ছিল, বিষাক্ত হয়ে উঠছিল তার চিন্তাভাবনা আর তিনি একজন জাতিবিদ্বেষী লোক হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জোর সমর্থক ছিলেন তিনি যার জন্য তাকে অনেক সমালোচনার ভার বহন করতে হয়েছে। সমালোচকদের কাছে এজন্য তিনি অজনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন।

কিপলিং বাইরের বিশ্বের অনেক সম্মাননা গ্রহণ করলেও, নিজের দেশেরগুলো ত্যাগ করছিলেন। তাই তাকে একজন বৈশ্বিক লেখক বলাই শ্রেয়। তার বিশ্বভ্রমণ, বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশে কাটানো সময় তাকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিল। বিংশ শতাব্দীতে হওয়া বিভিন্ন জরিপে তার‘ইফ’ কবিতাটি বারবারই ব্রিটিশদের সবচেয়ে প্রিয় হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

কিপলিং তার জীবনের শেষ দু’দশক লেখার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও তা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। একসময়ের এত সুন্দর শিশুতোষ লেখনী আর কখনোই সেভাবে জ্বলে ওঠেনি। বার্ধক্যজনিত স্বাস্থ্যগত সমস্যাও তাকে এবং তার স্ত্রীকে পেয়ে বসে। জীবনের শেষের দিকে তিনি কষ্টকর আলসারে ভুগছিলেন, আর শেষপর্যন্ত এটিই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়৷ তিনি মারা যান ১৯৩৬ সালের ১৮ জানুয়ারি। কিপলিং চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের পোয়েট কর্নারে; টমাস হার্ডি এবং চার্লস ডিকেন্সের পাশে৷

কিপলিংয়ের লেখাকে উগ্র দেশপ্রেম ভেবে এসব বর্জন না করে আমাদের বরং উচিত তার সাহিত্যকর্মকে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা। তিনি ইংরেজি সাহিত্য রচনা করেননি বরং ইংরেজিতে বিশ্বসাহিত্য লিখেছেন। তাই তার লেখা বিশ্বসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

লেখকের বইগুলো অনলাইনে কিনতে চাইলে ক্লিক করতে পারেন নিচের লিংকে-