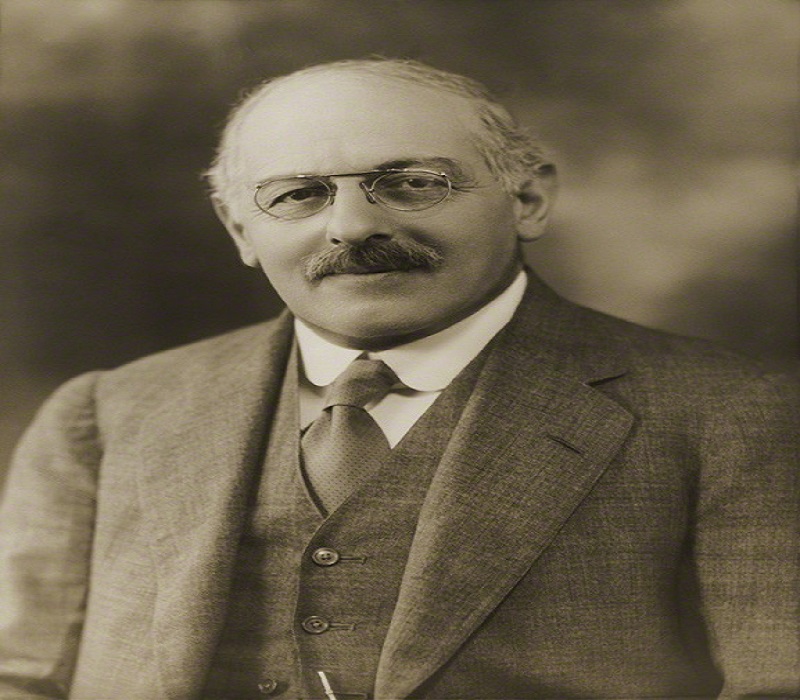

১৯৪৭ সালের কথা শুনলেই সবার আগে মনে আসে দেশভাগের স্মৃতি। তার ঠিক কিছু দিন আগেই আরো একটা ঘটনা ঘটে। ২৭শে জুন লন্ডনের এক নার্সিং হোমে ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ফিলিপ জোসেফ হার্টগ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। পরের দিন ‘দ্য টাইমস্’ পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিলো ‘Sir Philip Hartog – A Great Educationist‘। দাবি করা হয়েছে-

“এই অশীতিপর বৃদ্ধ পেছনে রেখে এসেছেন এক বিচিত্র, তেজোদ্দীপ্ত এবং সফল জীবন; যেমনটা খুব কম শিক্ষাবিদের রয়েছে। শিক্ষাচিন্তা এবং চর্চায় কেবল ভারতভূমিতে না; গোটা রাজ্যে স্থায়ী চিহ্ন ফেলে গেলেন তিনি।”

তার মৃত্যু বাঙালির জন্যও একটা ঘটনা। কারণ, বঙ্গাল মুল্লুক তাকে পেয়েছে আরো কাছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়কে বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তির আঁতুরঘর বলা হলে হার্টগ তাতে বাতি জ্বেলেছেন প্রথম। শুধু একটা প্রতিষ্ঠান না; উপমহাদেশে মাদ্রাজ, বোম্বে কিংবা কলকাতার আধিপত্যের বিপরীতে নিজের গবেষণা, দর্শন এবং অভিজ্ঞতাকে মূর্ত করে তুলেছেন ঢাকার মাটিতে। আর তাই আধুনিক বাংলাদেশে কবি, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, সমাজসংস্কারক এবং প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর ঋণ অপরিসীম। এতকাল ধরে পিছিয়ে পড়তে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য তো আরো ব্যাপক।

১.

ফিলিপ জোসেফ হার্টগের জন্ম ১৮৬৪ সালের ২রা মার্চ লন্ডনে। পিতা আলফানসোঁ হার্টগ ছিলেন বিত্তবান এবং সংস্কৃতিমনা। পূর্বপুরুষ হল্যান্ড থেকে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ফ্রান্সের মাটিতে পা রাখেন। আর আলফানসোঁ ফরাসি ভাষার শিক্ষকের চাকুরি নিয়ে থিতু হন লন্ডনে। সেখানেই বেড়ে ওঠে সন্তান হেলেনা, নুসা, মারকুস এবং ফিলিপ জোসেফ হার্টগ। রেনেসাঁ পরবর্তী ধর্মীয় সংস্কারের বাতাস ইহুদি ধর্মচিন্তাকেও বাদ দেয়নি। নতুন ভাবধারায় জন্ম নেয়া উদারপন্থী ও সংস্কারবাদী ধর্মনেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্রাহাম গাইগার (১৮১০-১৮৭৮)। আর হার্টগের পরিবার সেই উদারপন্থী ইহুদি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষানুরাগী পরিবারে বেড়ে ওঠার কারণে আন্তর্জাতিক মানের কসমোপলিটন শিক্ষা অর্জন করতে বেগ পেতে হয়নি হার্টগের। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ স্কুল, ফ্রান্সের কলেজ দ্য ফ্রান্স, দ্য ইউনিভার্সিটি অব প্যারিস এবং তারপরে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়। রসায়নে বিএসসি ডিগ্রি অর্জনের পর কিছুদিন গবেষণাও করেন। ১৮৮৯ সালে ম্যানচেস্টার ওয়েলস্ কলেজে যোগ দেন “বিশপ বার্কলে স্কলার” হিসেবে। খুব কম মানুষই এই সম্মানে অভিষিক্ত হতে পারে। এতকিছুর পরও শিক্ষকতার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে শক্তিশালী করার প্রতিই হার্টগের মনোযোগ ছিলো বেশি। ছিলেন ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সচিব এবং বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সক্রিয় সদস্য। ব্রিটিশ সরকারের গঠিত আলফ্রেড মোজেলে কমিশনের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯০২-০৩ সালে। পরবর্তীতে যোগ দেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক রেজিস্ট্রার হিসাবে।

প্রায় ১৭ বছর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। উচ্চশিক্ষা নিয়ে গবেষণায় ব্রত হলেও তা দীর্ঘ হতে পারেনি। সে সময়েই তার লেখা Writing of English কমনওয়েলথ দেশগুলোতে একাডেমিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করে। আর তিনিও The School of Oriental and African Studies (SOAS)- এ মুখ্য প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। শুরুতে “দ্য স্কুল অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজ” নাম থাকলেও তারই পরামর্শে যোগ করা হয় ‘আফ্রিকান’ শব্দটি। এসব যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার কারণেই ব্রিটিশ সরকার তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে প্রেরণ করে।

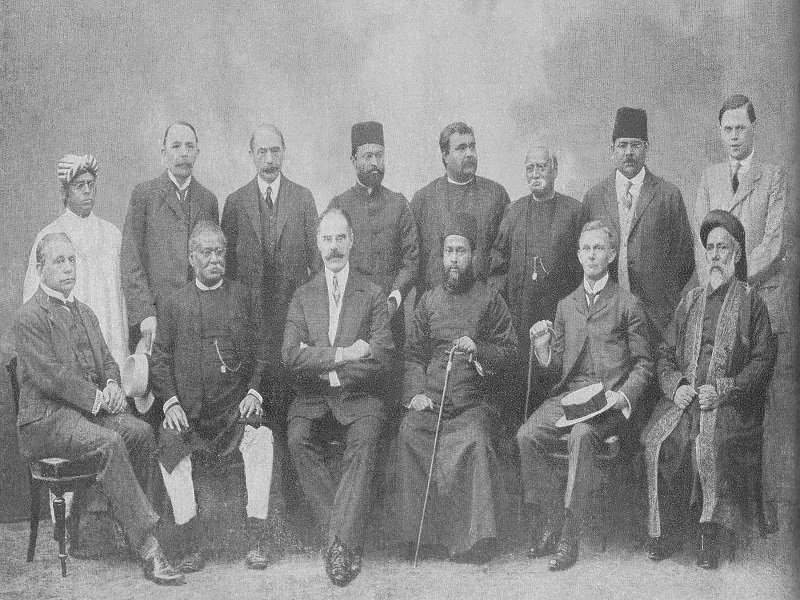

স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে গঠিত ‘স্যাডলার কমিশন’-এর প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন হার্টগ। টানা দুই বছরের চেষ্টায় প্রস্তুত করা ১৯১৯ সালের প্রতিবেদন উচ্চশিক্ষার ইতিহাসে এখনো এক অনন্য দলিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে এই প্রতিবেদনের অবদান ব্যাপক।

২.

১৯২০ সালের ২১ জুন ইংল্যান্ডের শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা জে. ই. ফারার্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের প্রস্তাব পাঠান। মাসিক বেতন চার হাজার টাকা এবং বাসভবন ফ্রি। তাছাড়া ঢাকা থেকে লন্ডন যাতায়াতের জন্য প্রথম শ্রেণীর স্টিমার-ট্রেন ভাড়া এবং মেয়াদ শেষে প্রত্যাবর্তনের ভাতাও পাওয়া যাবে। প্রস্তাবটা মনে লেগেছিলো ফিলিপ জোসেফ হার্টগের। ২৪শে জুন সাউথ কেনসিংটন থেকে জবাব দেন,

I accept the offer of the appointment of Vice-Chancellor of the University of Dacca.

এই জবাবের মধ্যেই ১৯২০ সালের ১ ডিসেম্বর যোগ দিতে পারার কথা জানান। সেপ্টেম্বরের টাইমস্-সহ অন্যান্যপত্রিকায় তাকে অভিনন্দন জানানো হয়। সে অনুযায়ী স্ত্রী মাবেল হার্টগ এবং সন্তানদের নিয়ে লন্ডন ত্যাগ করেন ১১ই নভেম্বর। ডিসেম্বরের ১ তারিখেই পৌঁছে যান কলকাতায়। সেখানে কিড স্ট্রিটে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রকল্প অফিস ছিল। নতুন বাড়ি সজ্জা এবং একটা গাড়ি কেনার জন্য তিনি দুই মাসের বেতন অগ্রিম আবেদন করেন। তা-ও তাকে বিনাশর্তে দেয়া হয়নি। অথচ কাজপাগল হার্টগ বিশ্ববিদ্যালয়কে তার প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। জাকজমকপূর্ণ ‘গভর্নমেন্ট হাউস’– তার জন্য বরাদ্দ করা হলেও তাতে উঠতে অস্বীকৃতি জানান শুধু এই কারণে যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে হয়ে যায়।

নোবেলপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড এবং বোরের মতো অনেক আধুনিক পণ্ডিত ছিলেন হার্টগের বন্ধু। ব্রিটেনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে অনেকের পরামর্শ নেন হার্টগ। উপমহাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের সাথেও করেন মত বিনিময়। পূর্ববঙ্গের মুসলিম সংস্কৃতির কথাও মাথায় রাখেন। উপমহাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কপি না করে সম্পূর্ণ আধুনিক পথ বেছে নেবার পরিকল্পনা ছিলো তার। আর শুধু ব্রিটিশ না, জার্মান ও ফরাসি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তার সরাসরি অভিজ্ঞতা থাকায় সুবিধা হয় কাজটিতে। নিষ্ঠার আরো বড় প্রমাণ পাওয়া যায় জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরীর ‘সাহিত্য সমাজ’ সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ‘বলধা গার্ডেন’-এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। ৭ই জানুয়ারি শীতের বিকালে হার্টগ অনেক বিদগ্ধ হিন্দুর সামনে ঘোষণা দেন,

‘লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে মুসলিম প্রতিনিধি দলের আলাপ-আলোচনার ফসলই এই বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকায় আমরা সর্বাধিক চেষ্টা করবো অধিক সংখ্যক মুসলমান ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনে আনতে। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে এমনভাবে, যাতে তারা রাজনৈতিক ব্যাপারে আরও বেশি অংশ নিতে পারে এবং ভবিষ্যতে বাংলার সরকার পরিচালনার যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেয়। …তার মানে মুসলিম বা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় না; এটি সকলের জন্যই উন্মুক্ত। অন্তত আমি যতদিন আছি।’ (স্যার ফিলিপ হার্টগ, পৃষ্ঠা- ৩০)

উত্তাল সময়। দেশব্যাপী চলছে অসহযোগ আন্দোলনের স্রোত। শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবার দুই সপ্তাহ আগে ধর্মঘট ও বিক্ষোভের ডাক দেয় কংগ্রেসের অঙ্গসংগঠন ঢাকা পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন। তবে ঢাকার মুসলিম এবং সাধারণ হিন্দুদের তাতে সমর্থন ছিল না বললেই চলে। টানাপোড়েন ডিঙিয়েই বাঙালি উচ্চশিক্ষার ইতিহাস যাত্রা করে ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে। প্রথম সিনেট অধিবেশন হয় ১৯২১ সালের ১৭ আগস্ট। ১৫৮ জন সদস্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ১১৭ জন। হার্টগ এই সভায় বলেন, “শুধু বাংলায় না, সমগ্র ভারতে একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য হবে“। খুব দ্রুতই গ্রামীণ মুসলমান, সম্পন্ন কৃষক এবং নিম্নবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় তার প্রত্যাশার পূর্ণতা দেয়। গড়ে উঠে নতুন হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী; যারা পরবর্তীতে বাংলার ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করেছে।

৩.

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক অপ্রতুলতার কারণে হার্টগ চিন্তিত ছিলেন। প্রতিকূলতাকে সামাল দিয়েছেন অত্যন্ত বিচক্ষণতায়। ছাত্ররা ঠিকমতো ক্লাসের লেকচারে থাকছে কি না তার খোঁজ নিতেন তিনি। ক্লাস না করলে পরীক্ষা দিতে দেয়া হতো না। শিক্ষার মানের প্রশ্নে তাঁর আপোসহীনতা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। লাইব্রেরি গিয়ে কতজন ছাত্র পড়াশোনা করছে, লাইব্রেরির রেজিস্টার খাতা দেখে খবর নিতেন। এমনকি অনার্স-মাস্টার্স শেষ করে কে কোথায় কী চাকরি নিচ্ছেন সে খোঁজও রাখতেন আগ্রহ ভরে। তাঁর সময়ে পাঁচ বছরে অসামান্য গবেষণা হয়েছে বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং কলা বিভাগে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন,

“সাধারণত এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব দোষত্রুটি দেখা যায়, তার অনেকগুলো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেনি; তার জন্য হার্টগের যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে।” (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা, পৃষ্ঠা-১১৪)

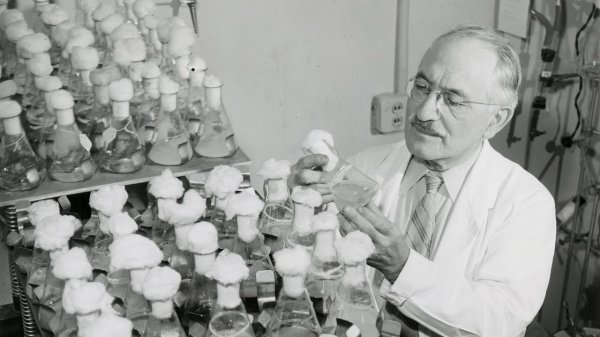

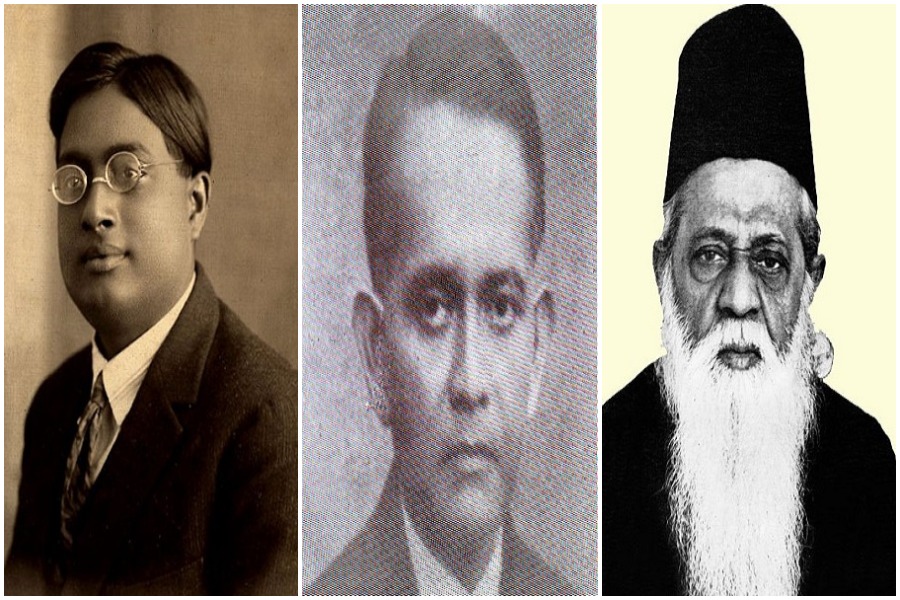

শিক্ষক নিয়োগে তার সুদক্ষ এবং সচেতন সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যলয়কে অনন্য করেছে। সকল প্রকার পক্ষপাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে কেবল যোগ্যকেই গ্রহণ করতেই ছিলো তৎপরতা। গঠিত হয়েছে সিলেকশন বোর্ড। ভারত এবং ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞাপন দেয়ায় দেশে-বিদেশ থেকে আবেদন আসে প্রচুর। এভাবে ইংরেজি বিভাগে সি.এল. রেন, দর্শনে জর্জ হ্যারি ল্যাংলি, রসায়নে জ্ঞানচন্দ্র, পদার্থবিজ্ঞানে সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং ইতিহাসের এ. এফ রহমানের মতো প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতদের আনা হয়। উচ্চতর বেতন এবং সুবিধা দিয়ে হলেও যোগ্যদের আনলেন। গভর্নর জেনারেল রোনাল্ডসে একটা লম্বা চিঠিতে তাকে পরামর্শ দেন নানা বিষয়ে। সুপারিশ করেন কয়েকজন শিক্ষকের নামও। কিন্তু বিচক্ষণ হার্টগ প্রার্থীর একাডেমিক কৃতিত্বের বিকল্প হিসেবে অন্য কোনো কিছুকেই গ্রহণ করেননি।

সহকর্মীদের সাথে তার ব্যবহার ছিলো বন্ধুপ্রতীম। বিশ্ববিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি বিষয়ও ভাবিত করতো। প্রভাষক আবুল হুসেন (শিখা গোষ্ঠীর অন্যতম পুরোধা) পায়ে চোট পেয়ে একদিন ক্লাসে না আসলে তিনি খোঁজ নেন। কোনো ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়লে হার্টগ নিজেই গিয়ে দেখে আসতেন। সত্যেন বসু ইউরোপ গেলে হার্টগ এবং তার পরিবার নানাভাবে সহযোগিতা করেন। প্রশাসনিক কাজে হার্টগের ডান হাত ছিলেন রেজিস্ট্রার খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে লেডি মাবেল হার্টগের অবদানও কম না। স্বামীর ব্যস্ততায় নিঃসঙ্গ লেডি হার্টগ বাঙালি ছাত্রীদের সঙ্গ দিয়েছেন। রক্ষণশীলতার সেই যুগে কখনো ঘোড়ার গাড়ি করে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন, আবার কখনো আপ্যায়ন করেছেন নিজের বাসায় নিয়ে। স্বামীকে নিয়ে তার লেখা স্মৃতিকথা P. J. Hartog- A Memoir। বাস্তব জীবনেও তিনি ছিলেন লেখিকা ও ভারত বিশেষজ্ঞ হিসেবে সুপরিচিত।

কয়েকটি নিয়ম চালু হয় হার্টগের নিজ নির্দেশনায়। অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় উত্তরপত্র দুজন শিক্ষক দেখতেন। অথচ উত্তরপত্রে কোনো নম্বর দেয়া হতো না। দুজনের দেয়া নম্বরের ফারাক শতকরা দশের বেশি হলে উত্তরপত্র তৃতীয় আরেকজনের কাছে পাঠানো হতো। যারা অল্পের জন্য পাশ করতে পারেনি, বা উচ্চতর বিভাগে যেতে পারেনি; মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা তা চূড়ান্ত করা হতো। চূড়ান্ত ফলাফলের সময় বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক উপস্থিত থাকতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধবাদীরাও এই পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে উচ্চ প্রশংসা করেছেন সেই সময়। এছাড়া পাঠ্যসূচী নির্ণয়, পরীক্ষার নিয়মপ্রণালী, বিদায় ও অবসর গ্রহণের নিয়ম, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং টিউটোরিয়াল ক্লাস প্রভৃতি ঠিক করা হতো নিয়মিত সভায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার প্রচলিত নিয়মের অনেকগুলোই এখনো জীবিত।

৪.

মুসলিম জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখেই প্রতিষ্ঠা করা হয় ‘অ্যারাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ’ বিভাগ। সিনেটের সভায় হার্টগ বলেছেন, “ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে দাঁড়াতে পারে।” পরবর্তীতে হিন্দু সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রেক্ষিতে খোলা হয় ‘স্যান্সক্রিটিক স্টাডিজ এন্ড বেঙ্গলি’। মূলত দুটো জাতিকে নিজ নিজ ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন হার্টগ। তার সাথে চোখ রেখেছেন পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়টিতেও। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরি বিভাগ খোলার পরিকল্পনাও ছিলো। চেষ্টা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার। পরবর্তীতে তেজগাঁওতে কৃষি কলেজ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ স্যার ফিলিপ হার্টগের পরিকল্পনার ফসল। এখানকার কৃষি নির্ভর জীবন তাকে নাড়া দেয়। শাসকশ্রেণী কাঁচা চামড়া নিয়ে বিপুল মুনাফা করতো। হার্টগ এখানকার চামড়া এখানেই ট্যান করে অর্থনীতি সবল করার পরিকল্পনা করেন। তার মতে, “আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই লেদার বিভাগ খোলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে”। এই ভাবনা পরবর্তীতে কতজন জানতে পেরেছে?

জগন্নাথ হলের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয় হার্টগের সময়েই। লন্ডনের বিখ্যাত স্থপতি গয়েথারের সঙ্গে মুসলিম হল নির্মাণের কথাও পাকাপাকি হয়। দৃষ্টিনন্দন এবং মুসলিম স্থাপত্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখার প্রতি গুরুত্ব দেন তিনি। নাম রাখা হয় ‘সলিমুল্লাহ মুসলিম হল’। ঢাকা, জগন্নাথ এবং সলিমুল্লাহ- তিনটি হলের ছাত্রদেরকেই তাগিদ দেয়া হয় জনগণের জন্য কিছু করার। প্রতিষ্ঠা করা হয় সোশ্যাল সার্ভিস লিগ। এজন্য দেখা যায়, ১৯২৫ সালে মুসলিম হলের সান্ধ্যস্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬০ জন।

হার্টগের মেয়াদ ছিল ১৯২৫ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। অথচ মার্চের ১৮ তারিখেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে জানিয়ে দেন এপ্রিলে বাসা ছেড়ে দেবার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ‘ডক্টর অব ল’ ডিগ্রি প্রদান করে। তার আগে এই ডিগ্রি পান গভর্নর রোনাল্ডসে এবং তারপরে পান আরেক গভর্নর লর্ড লিটন। শিক্ষক-সহকর্মীদের অনেকেই আরো কিছু দিন ঢাকায় রাখতে চাইলেও ১৯২৬ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি। লন্ডনে তার বাসভবন ১৩ ল্যাডব্রোক গ্রোভ। মানুষ হিসেবে নিষ্ঠার একটা বড় উদাহরণ স্টেটসম্যান পত্রিকার বকেয়া পরিশোধের ঘটনা। ১৯২৫ সালের ১৮ মে থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত ৫ টাকা ৪ আনা বকেয়া থেকে যায়। লন্ডনে গিয়ে ল্যাংলির কাছে পাঠিয়ে দেন সেই টাকা স্টেটসম্যানের এজেন্টকে বুঝিয়ে দেবার জন্য।

হার্টগের ইচ্ছা ছিল ঐতিহাসিক নগরীতে এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা; যেখানে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি একত্রিত হবে। পরবর্তীতে এখানকার ছাত্ররা ইউরোপ ভ্রমণে নিজেদের যোগ্যতায় তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করেন। কিন্তু হার্টগের তা দেখার সময় হয়ে উঠলো না। ১৯২৫ সালেই অবসর নিয়ে পরের বছর ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসাবে যোগ দেন। সেখানে ছিলেন মাত্র চার বছর। ১৯৩০ সালের দিকে আরো দুজন শিক্ষাবিদের সাথে মিলে প্রকাশ করেন The marks of Examiners; শিক্ষাবিজ্ঞানে যাকে অনন্য হিসাবে গণ্য করা হয়। পরের বছর থেকে স্থায়ীভাবে লন্ডনে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন।

৫.

১৯৪০ সালে হার্টগ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি পান উচ্চতর গবেষণা করার জন্য। কাজ করেন ‘ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন রিসার্চ’-এর জন্যও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা পরবর্তী গবেষণাতে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী কয়েকশো বছরের উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ নিয়ে তার বই Some Aspects of Indian Education- past and present। হার্টগের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে World in Action প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে।

নিজ সম্প্রদায় ইহুদিদের জন্যও তিনি অনেক সেবামূলক কর্মকাণ্ড করেছেন। জেরুজালেম সফর করেছেন বহুবার। একটা হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও তার ছিল। শুধু সময় পেয়ে ওঠেননি; পরপারে যাত্রা করেন ১৯৪৭ সালে। ততদিনে ঢাকায় হার্টগ এমন এক বাতি প্রজ্বলিত করে গেছেন, যা পরবর্তীতে গোটা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বদলে দেয়। হঠাৎ বিপ্লবের মতো কয়েক দশকের মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছে দুটি সফল স্বাধীনতা আন্দোলনের। গড়ে উঠেছে ঢাকাকেন্দ্রিক স্বতন্ত্র বুদ্ধিবৃত্তিক বলয়। গোটা বাংলাদেশ তাই পি. জে. হার্টগের স্বপ্নের কাছে অনেকাংশে ঋণী।

প্রিয় পাঠক, রোর বাংলার ‘জীবনী’ বিভাগে এখন থেকে লিখতে পারবেন আপনিও। সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবেন রোর বাংলাকে আপনার সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত লেখনীর মাধ্যমে। আমাদের সাথে লিখতে চাইলে আপনার পূর্বে অপ্রকাশিত লেখাটি সাবমিট করুন এই লিঙ্কে: roar.media/contribute/

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আরও জানতে পড়তে পারেন এই বইগুলোঃ

১) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭-১৯৭১) প্রথম খণ্ড

২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ: অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের আলাপচারিতা