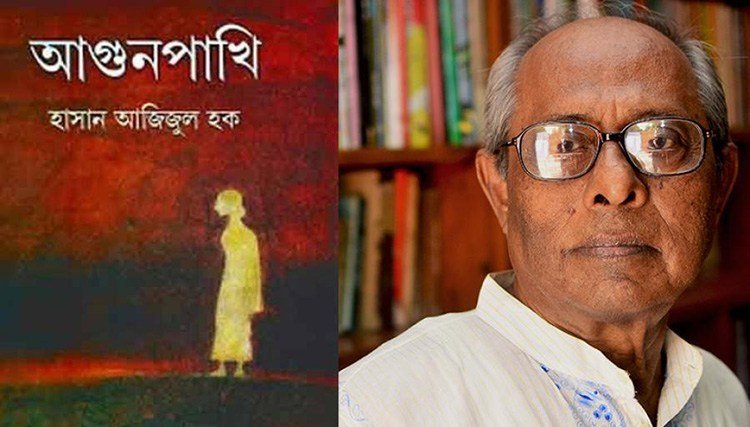

বাংলা কথাসাহিত্যে গৌরবময় এক নাম হাসান আজিজুল হক। বাংলা ছোটগল্পের রাজপুত্র বলে তার পরিচিতি। মূলত রাঢ়বঙ্গের রূপকার এই কথাসাহিত্যিক তার সুঠাম গদ্য এবং মর্মস্পর্শী বর্ণনাভঙ্গির জন্য প্রসিদ্ধ। ষাটের দশকে লেখকজীবনের সূচনা থেকে দু’হাতে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন অজস্র মননশীল ছোটগল্প।

কথাসাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক- এই দুটি অভিধাই সাধারণভাবে একই সময়ে একজন লেখক ধারণ করে থাকেন, অন্তত বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে সেরকমই। কোনো এক রহস্যময় কারণে হাসান আজিজুল হক ছিলেন এর ব্যতিক্রম। অসংখ্য সাক্ষাৎকার ও আলাপচারিতায় বারবার তাকে শুনতে হয়েছে, আপনি কেনো উপন্যাস লিখছেন না? পাঠকসমাজের উৎসুক প্রতীক্ষার যেন অবসান হলো ২০০৬ সালে। আমাদের হাতে এসে পৌঁছালো লেখালেখির সাড়ে পাঁচ-দশকান্তে তার তেজোদ্দীপ্ত জবাব ‘আগুনপাখি’।

ঋষির অনাসক্তি ঝরে পড়ে তার কলমের ডগায়। জীবনকে সত্যরূপে তুলে ধরার দায়বদ্ধতারই প্রতিফলন ঘটে তাতে। আদৌ জীবনবিমুখতার নয়। তিনি উপন্যাস লেখেন। আগুনপাখি- এই উপন্যাস!

আগুনপাখি’র প্রচ্ছদ। ছবি: Amarboi.com

‘আগুনপাখি’ উপন্যাসটি যখন হাসান আজিজুল হক লিখলেন, তখন তিনি পেরিয়ে এসেছেন জীবনের সাতষট্টিটি বসন্ত। উপন্যাসটির অর্ধেকাংশ ২০০৫ সালে প্রথম আলো ঈদসংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘অপ-রূপকথা’ নামে। পরের বছর ফেব্রুয়ারিতে কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদে সন্ধানী প্রকাশনী থেকে দুশো চব্বিশ পৃষ্ঠায় বেরোলো উপন্যাসটি, নতুন নামে- অল্প সময়েই তা সাড়া ফেললো সর্বত্র। চার মাসের মধ্যে প্রকাশিত হলো বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ। দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা একে দিলো ১৪১২-এর বর্ষসেরা গ্রন্থের স্বীকৃতি। দুই বছর পরে ২০০৮ সালে এই বই-ই এনে দিল আনন্দ পুরস্কার।

‘আগুনপাখি’ উপন্যাসটি বর্ণিত হয়েছে উত্তম পুরুষে। যার বয়ানে আমরা পুরো উপন্যাসটা শুনি, তিনি একজন গ্রাম্য নারী। তিনিই উপন্যাসের কথক-চরিত্র, সাহিত্যের ভাষায় মূল প্রটাগনিস্ট। দশজন গ্রাম্য নারীর মতো চার দেয়ালের মাঝেই আবদ্ধ যার জীবন। তিনি একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে, আবার বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের গৃহবধূ। তার স্বামীরা পাঁচ ভাই, তাদের বউ-ছেলে-মেয়ে এবং একটি বাল্যবিধবা বোন নিয়ে শ্বশুরবাড়ির বিরাট সংসার। সেখানে নতুন স্বামীকে নিয়ে যেমন স্বল্পবয়স্কা মেয়েটির মুগ্ধতার শেষ নেই, তেমনই সে চমৎকৃত তার শাশুড়ি-মায়ের ব্যক্তিত্বে এবং নেতৃত্ব দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতায়।

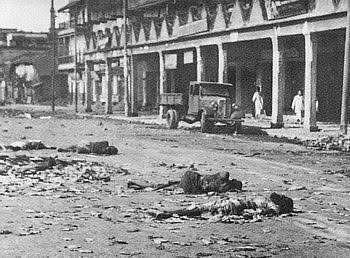

সংসার-জ্বালা কখনো তাকে পীড়িত করে, কিন্তু তার বাৎসল্যের খামতি হয় না কখনো। খুব কাছ থেকে সে দেখে সংসারের ক্রমোন্নতি, ধনে-জনে-মানে-শস্যে-সম্পদে ধীরে ধীরে পরিবারটির শ্রীবৃদ্ধি। তুমুল সুখের মধ্যে হঠাৎ শোনা যায় বিশ্বযুদ্ধের রণভেরী। টান পড়ে নিত্যকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগানে। এর মধ্যেই একসময় দেখা দেয় কলেরা-বসন্তের প্রাদুর্ভাব। পরপর দু’বছর ফসলহানি হয়- একবার খরায়, তো আরেকবার অতিবৃষ্টিতে। নিয়তির করাল গ্রাসে সেই একান্নবর্তী পরিবারই ভেঙে হয় ছত্রখান, দুর্ভিক্ষের আক্রমণে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক দ্রুত শেষ হয়ে প্রকট হয় স্বার্থের নগ্নরূপ।

সেই আকাল কাটতে না কাটতেই আসে নতুন দুর্দৈব। স্বাধীনতার রোল তুলে শতবর্ষীয় সম্প্রীতি-সহাবস্থানের ইতিহাস ভুলে ধর্মোন্মত্ত হিন্দু-মুসলমান অবতীর্ণ হয় ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বে। নিদারুণ দুঃখে কথক প্রত্যক্ষ করেন তার প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানেরা, যারা এতদিন পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়েছে সবসময়, হয়েছে সুখ-দুঃখের সাথী- তারাই কীভাবে রামদা, ছুরি নিয়ে লিপ্ত হচ্ছে মারামারিতে। নুয়ে পড়ে ভ্রাতৃত্বের কেতন, জয় হয় সাম্প্রদায়িকতার। দু’টুকরো হয় ভারতভূমি।

উপন্যাসের শেষে কর্তা পরিবার নিয়ে পাড়ি দিতে যান পাকিস্তানে, কিন্তু সবাইকে অবাক করে বেঁকে বসেন কথক। তিনি থেকে যেতে চান শ্বশুরবাড়ির ভিটেতেই। স্বামীর রক্তচক্ষু, পুত্র-কন্যার আবেগ-বিহ্বল অশ্রু- কিছুই নিরস্ত করতে পারে না তাকে। দেশভাগের ভ্রান্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে নিজের অজান্তেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন তিনি। এই প্রতিবাদ কেবলই নিজের জন্য, আপন অস্তিত্বের জন্যে। এভাবেই একটি পরিবারের উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে লেখক আঁকেন গোটা সমাজের উত্থান-পতনের চিত্র।

লেখক হাসান আজিজুল হকের জীবনকথা জানা থাকলে পাঠক হয়তো অনুমান করতে পারবেন যে, উদ্দিষ্ট নারীটি লেখকের খুব কাছের, এমনকি মা কিংবা মাতৃস্থানীয়া কেউ। হাসান আজিজুল হকের জন্মস্থান বর্তমান পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার জবগ্রামে। তার বাবারা ছিলেন পঞ্চভ্রাতা। বউ-বাচ্চাসহ বিরাট যৌথ পরিবার। তিনি নিজেও পার্টিশনের ভুক্তভোগী। নিজের গ্রাম থেকে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে তাকে চলে আসতে হয়েছিলো এপার-বাংলায়। কয়েকটি সাক্ষাৎকারে লেখক সেই কথা স্বীকারও করেছেন। অর্থাৎ লেখক ব্যক্তিগত যাপিত জীবন থেকেই জীবনরস সংগ্রহ করেছেন, এবং গ্রাম্য নারীর বয়ানে শুনিয়েছেন পুরো উপন্যাস জুড়ে- বহমানতায়, সততায়, নিরঙ্কুশ পবিত্রতায়, ক্ষুরধার চরিত্র-চিত্রণে তা হয়ে ওঠে এক অতুলনীয় মানবিক দলিল।

“যদি বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো নিবিড় সংযোগ না থাকে, তাহলে উপন্যাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দেওয়া অসম্ভব“- তার এই আদর্শ যে হাড়ে হাড়ে সত্যি, ‘আগুনপাখি’তেই আমরা তাকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করি।

‘আগুনপাখি’র কাহিনী বর্ণনায় আমরা যেমন স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাই, তেমনি বিশিষ্টতা প্রত্যক্ষ করি ভাষারীতিতেও। গোটা উপন্যাসটিই লিখিত হয়েছে রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায়। একটু অচেনা-অপরিচিত বলে সাধারণ পাঠকের হয়তো এর ভেতরে প্রবেশ করতে একটু সময় লাগবে, তবে একবার প্রবেশ করলে পাঠক উপলব্ধি করবেন আঞ্চলিক ভাষার শক্তিও কত প্রবল হতে পারে! বস্তুত এক গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের জীবনপ্রবাহে উত্থান-পতনের অনুপুঙ্খ বিবরণ দিতে সেখানকারই বৌ-ঝিদের কথ্যভাষায় এই রচনা শুধু লেখকের সাহসিকতারই পরিচয় দেয় না, বরং মাটির সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগের কথাও বলে নীরবেই।

‘আগুনপাখি’ বস্তুত এক গ্রামীণ মুসলিম পরিবারের আড়ালে সাতচল্লিশ-পূর্ব অখণ্ড ভারতের উত্থান-পতন, তদানীন্তন রাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশ গঠন ও সামাজিক অবক্ষয়ের আখ্যান। ধূলি ধূসরিত জনপদের এক প্রান্তিক নারীর জবানিতে এখানে উঠে এসেছে জীবনমন্থনের অমৃত ও গরল—রাজনৈতিক তরঙ্গ উপলব্ধি ও জাগরণ, বিশ্বযুদ্ধের অসহ তাপ, মানবতা-লাঞ্ছিত মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং শেষাবধি কোটি হৃদয় ঝলসানো দেশভাগ। এ উপন্যাস আমাদের মুখোমুখি করে দেশ-কাল-ইতিহাসের। তবে সমালোচকদের কাছে এ উপন্যাসের সবচে’ প্রশংসার জায়গা এর ব্যক্তিনির্মাণযজ্ঞ। ইমতিয়ার শামীম এ উপন্যাস সম্পর্কে লিখছেন,

‘আগুনপাখি’র গল্প অবিরাম বিশ্বস্ত থাকতে চায় সংসার ও সমাজের প্রতি, ধর্ম ও দেশের প্রতি। কিন্তু তারপরেও গল্পের সংসার ও সমাজ, ধর্ম ও দেশ ভেঙে যায়; তার বদলে আমরা আভাস পাই ব্যক্তির উদ্বোধনের, ব্যক্তির বিকাশের। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে নয়, ব্যক্তিত্বকে নাকচ কিংবা খর্ব করে নয়, ‘আগুনপাখি’তে ব্যক্তিকে আমরা উঠে দাঁড়াতে দেখি সংসার, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সত্যকে অস্বীকার ও প্রত্যাখান করার মধ্য দিয়ে।

‘আগুনপাখি’র কথক চরিত্রে আমরা সেই চিরায়ত বাঙালি নারী-চরিত্রকেই প্রত্যক্ষ করি; যে মমতাময়ী-সচরাচর বিশ্বভুবনের খবর যে রাখে না, যদিও সেসব নিয়ে তার আসে যায় অতি সামান্যই; যে কি না খুব অল্পেতেই তুষ্ট, উচ্চাভিলাষী নয় একেবারেই; একার খুশিতে খুশি নয়, বরং স্বজন-সংসারকে যে দেখে নিজের করে। ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’, শত বৈরাগ্য-বিচ্ছিন্নতা-হতাশার পরেও এই তাড়নাতে যে সংসারে চিনির বলদের মতো খেটে চলে উদয়াস্ত। সংসারের সবাইকে নিয়ে একসাথে পাতে বেড়ে খেতে যে অনুভব করে স্বর্গীয় সুখ, আবার একান্নবর্তীর মায়ার দেয়াল ভেঙে ভাইদের হাঁড়ি আলাদা হলে বুকের ভেতর শুনতে পায় সাহারার তপ্ত হাহাকার। উপন্যাসের শুরুতে তাকে আমরা পাই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যাওয়া একটি সাধারণ মেয়ের ভূমিকায়; আশা-আকাঙ্ক্ষা, মান-অভিমান, স্বপ্ন-সুখের সমন্বয়ে এক অতি সাধারণ গ্রাম্য নারীর চরিত্রে।

জেবনে কুনো কাজ নিজে নিজে করি নাই, নিজের ইচ্ছে কেমন করে খাটাতে হয় কুনোদিন জানি নাই।আমি কি মানুষ, না মানুষের ছোঁয়া? তা-ও কি আমার নিজের ছোঁয়া?

বস্তুত সে কখনও চায়নি সেরকম কেউ হয়ে উঠতে, যা করবার তা কর্তা আর গিন্নিমাই করবেন- এ জিনিসটি তাকে আশ্বস্ত করেছে সর্বদা। কিন্তু এই আশ্বস্তির আত্মমন্থনের মধ্য দিয়ে তাকেই আমরা দেখি অনন্য হয়ে উঠতে। উপন্যাসের অগ্রসরতায় তা খুবই স্পষ্ট।

চতুর্দিকের সাম্প্রদায়িকতার যে প্রভাব তাকে ক্রমনিয়ত বিচলিত করেছে, বিষণ্ণ করেছে বারে বারে, সংসারে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী নারীটি তার দ্বিধার কথা নিশিথে নিভৃতে তার স্বামীকে বলেছে, বুঝতে চেয়েছে প্রশ্ন করে করে, এই নারীই হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক প্রজ্ঞাদীপ্ত দেশপ্রেমী সচেতন মানুষ।এভাবে ব্যক্তিনির্মাণের চুড়ান্ত পর্যায়ে, তথা উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্সে মাটি-লগ্ন এক নারীর বসতভিটা আগলে দেশত্যাগে অস্বীকার প্রকাশ করে ভ্রান্ত রাজনীতির ভেদনীতি, অসার দেশভাগ ও লড়াকু প্রতিবাদী জীবন।

একই দ্যাশ, একইরকম মানুষ, একইরকম কথা, শুধু ধম্মো আলেদা, সেই লেগে একটি দ্যাশ একটানা যেতে যেতে একটো জায়গা থেকে আলেদা আর একটো দ্যাশ হয়ে গেল, ই কি কুনোদিন হয়? এক লাগোয়া মাটি, ইদিকে একটি আমগাছ, একটি তালগাছ, উদিকেও তেমন একটি আমগাছ, একটি তালগাছ! তারা দুটো আলেদা দ্যাশের হয়ে গেল?

তার এ প্রশ্নের উত্তর যেমন দিতে পারেনি তার স্বামী এবং সন্তানেরা, তেমনই এ প্রশ্নের উত্তর নেই “ভারত ভেঙে ভাগ” করা “বুড়ো খোকা”দের কাছেও!

এরূপে ব্যক্তি মনন গ্রন্থিত, জাগরিত ও বিকশিত হওয়ার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সে আরোহণ করে ব্যক্তিত্বের চূড়ায়, আর হাসান আজিজুল হক বুঝিয়ে দেন, তিনি শুধু শক্তিমান গল্পকারই নন কেবল, বরং আধুনিক চেতনার একজন ঔপন্যাসিকও!

সকাল হোক,সূর্যের আলোর দিকে চেয়ে আবার উঠে দাঁড়াবো আমি। একা।

দেশভাগ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, সর্বোপরি সামগ্রিক ভেদজ্ঞানের বিরুদ্ধে হাসান আজিজুল হক তাকে দাঁড় করান, ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে সে মুখোমুখি হয় নতুন দিনের লাল সূর্যের, আর আমরা আভাস পাই দৃপ্ত পুনর্জাগরণের- ঠিক যেন পুরাণের ফিনিক্স—আগুনপাখি!

বইটি অনলাইনে কিনতে ক্লিক করুন নিচের লিঙ্কে:

১) আগুনপাখি

.jpeg?w=600)