“মানুষকে ধারণ করা হয় পাপের গর্ভে, আর জন্ম নেয় দূর্নীতির মাঝে।”

উইলি স্টার্কের মুখনিঃসৃত এই উক্তি যখন আমরা শুনি, ততক্ষণে তাকে দর্শক চিনে ফেলেছে ভালোমতো। সাক্ষী হয়েছে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের পট পরিবর্তনের। সকলের মনে হয়তো একটা প্রশ্নই উদয় হয় এ সময়- লংকায় গিয়ে রাবণ হওয়াটাই কি সকল ক্ষমতাবানের ভবিতব্য?

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকে নির্মিত অনেক সিনেমার প্রারম্ভিক মুক্তির সময় যে প্রভাব ছিল, তা লুপ্ত হয়েছে অনেকাংশে। সময়, রুচি এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ট্রেন্ডের সাথে এসব চলচ্চিত্র হারিয়েছে তাদের প্রাসঙ্গিকতা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাপারটার প্রাবল্য এতটাই চরম যে ঐসব মুভিকে অদ্ভুতুড়ে ও শিশুসুলভ বলে বোধ হয়। ঐ সময়ে যেসব বিষয় একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ছিল, সেসব নিয়ে এখনকার মানুষজন হয়তো ভাবার অবকাশ পায় না।

কিন্তু ১৯৪৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘অল দ্য কিং’স মেন’ এর ব্যাপারটা আলাদা। সিনেমার চিত্রনাট্য রচনার ক্ষেত্রে পরিচালক রবার্ট রসেন আশ্রয় নিয়েছিলেন ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত একই নামের উপন্যাসের। যে উপন্যাস রচয়িতা রবার্ট পেন ওয়ারেনকে এনে দিয়েছিল পুলিৎজারের ভূষণ। ১১০ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই চলচ্চিত্র যে কেবল সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকে আছে তা কিন্তু নয়। বরং এর বিষয়বস্তু এখনও প্রথমবার যখন প্রিমিয়ার হয়, তখনকার মতোই অমোঘ এবং বাস্তবিক।

আকাশ সংস্কৃতির বিস্তার আর সহজলভ্য ইন্টারনেটের ফলে আমরা সাধারণ মানুষেরা হয়ে পড়েছি ভোক্তা, ক্রমাগত কোনো না কোনো প্রোপাগাণ্ডা গিলে চলেছি। চারপাশের অবস্থা দেখে মনে হতে পারে বর্তমানের চেয়ে কদর্যকর রূপে রাজনীতিকে কখনো দেখা যায়নি। এ ব্যাপারে যদিও ইতিহাসের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে। প্রযুক্তির ব্যবহার আর সর্বক্ষণ মানুষকে আকৃষ্ট করে রাখতে পারার ব্যাপারটি বাদ দিলে নির্বাচনে জয়লাভের অন্তর্নিহিত কলাকৌশল এখনও আছে শতবছর পূর্বের মতোই। এমনই একটি কৌশল আমরা অবলোকন করি, যখন ‘অল দ্য কিং’স মেন’ এর কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজনীতিতে চুনোপুঁটি থেকে রাঘব বোয়ালে পরিণত হয়। সাদা-কালো চিত্র আর কথোপকথনের পুরনো রীতি বাদ দিলে, এই চলচ্চিত্রের গল্পকে বর্তমানের গল্প বলেই মনে হবে।

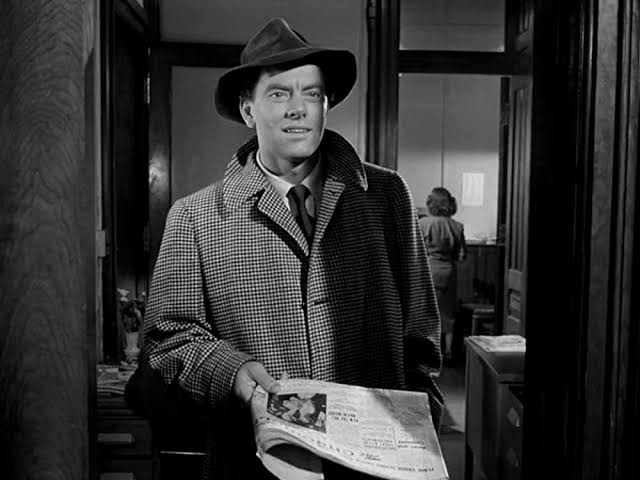

উইলি স্টার্ক (ব্রডেরিক ক্রফোর্ড)-এর সাথে যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি গোবেচারা ভালো মানুষ। চেষ্টা করছেন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন জিতে মানুষের সেবা করতে। কিন্তু বার বার সম্মুখীন হচ্ছেন নানা বাধার। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে সংবাদ করতে গ্রামাঞ্চলে আসেন শহুরে সাংবাদিক জ্যাক বার্ডেন (জন আয়ারল্যান্ড)। জ্যাকের সাংবাদিকতায় ‘রাজনীতির সৎ লোক’ উইলির কথা ছড়ায় দিকে দিকে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারলেও রণে ভঙ্গ দেওয়ার লোক উইলি নন। তাই তাকে পুনরায় দেখা গেল গভর্নর নির্বাচনে। কিন্তু এবার তাকে হতে হলো রাজনৈতিক ঘুঁটি। এই ঘুঁটি হওয়াটাই শাপেবর হলো, তিনি শিখে গেলেন নির্বাচনে জেতার কায়দা।

কেটে গেল চার বছর, নির্বাচন আসন্ন। এখনকার উইলি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। তার মুখ থেকে গলগল করে বের হয় ফুটন্ত লাভা, যাতে নিশ্চিহ্ন হয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। দলিতদের রক্ষার জন্য ক্ষমতার মসনদে উইলিকেই দরকার, আর ভোটাররাও এ ব্যাপারে একমত, যা প্রতিফলিত হয় নির্বাচনী ফলাফলে। ক্ষমতায় বসেই পুরনো বন্ধু জ্যাককে নিজের সাথে কাজ করতে রাজি করায় উইলি। জ্যাক কাছ থেকে দেখে রাজনীতির খেলায় সিদ্ধহস্ত হতে লাগলেন। কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য নাকি পদ্ধতি, কোনটিতে সৎ থাকা জরুরি? এই ভাবনায় জ্যাকের মতো নাজেহাল হই আমরাও। ম্যানিপুলেশন, ছল-চাতুরী, দুর্নীতি, প্রতিপক্ষের চরিত্রে কালিমা লেপন এসবে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরো ঘোলাটে, যা বিরূপ প্রভাব ফেলে সদা বিশ্বাসী সাংবাদিক বন্ধুর মনস্তত্ত্বে।

ড্রামা/নোয়ার জনরার মুভিটির সবচেয়ে বড় শক্তি এর গল্পের সার্বজনীনতায়। সিনেমায় আমরা একটি দক্ষিণ আমেরিকান প্রতিবেশের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত গল্প চিত্রিত হতে দেখি। স্থান, কাল, পাত্রভেদে পৃথিবীর সর্বত্র একই রকমের কাহিনী মঞ্চায়িত হতে দেখা যায়। পঞ্চাশের দশকের পর পৃথিবী দেখেছে রাজনীতির আরো পঙ্কিল রূপ। আমেরিকার জনগণের রাজনৈতিক ভাবনায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল কুখ্যাত ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি। বর্তমানের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ভোট প্রকৌশল আর ফেইক নিউজের যুগে সিনেমাটির গল্প যেন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক, আরো বেশি বাস্তব। এ সময়ের তুলনায় তৎকালীন প্রতিবেশ বরং অনেকটা নিষ্পাপরূপেই ধরা দেয় আমাদের চোখে, যা দর্শক হিসেবে আমাদের ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্ন করে, বাধ্য করে নতুন করে ভাবতে।

চিত্রনাট্য সাজানোর ক্ষেত্রে রবার্ট মূল গ্রন্থের কিছু অংশ কাটছাট করেছেন। জ্যাক সংক্রান্ত একটি সাবপ্লট বাদ দিয়েছেন, বদলে দিয়েছেন উইলির ছেলে টম (জন ডেরেক)-এর পরিণতির দিকে ধাবিত হওয়ার পথ। কথক হিসেবে মূল উপন্যাসের জ্যাককেই দেখা গেছে। তবে উইলিকে দিয়েছেন আরো শক্তিশালী, সর্বেসর্বা রূপ, যা অমোঘ এবং ত্বরান্বিত করেছে সিনেমার গল্প বলার গতি ও মূল বক্তব্যকে। সুগম করেছে এর সার্বজনীনতার পথ।

উইলি স্টার্ক একটি কাল্পনিক চরিত্র হলেও এর অনুপ্রেরণা এসেছে একজন বাস্তব মানুষের কীর্তিকলাপ থেকে। বেশ কিছু সাক্ষাৎকারে পেন ওয়ারেন নিশ্চিত করেছেন এই ব্যাপারে। উইলির সৃষ্টিতে তিনি ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করেছেন হিউয়ি লংকে, যিনি ১৯২৮-৩২ সাল পর্যন্ত লুইজিয়ানার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এমনকি তাদের পরিণতির ধরনও একই। তবে রবার্ট বা ওয়ারেন কেউই আত্মজীবনী লেখার বা নির্মাণের চেষ্টা করেননি। কারণ ক্ষমতাবান লোকজন বা সিস্টেমের প্রতি জনগণের অসন্তোষ- এরকম পরিস্থিতিতে কারো রকেটের গতিতে উত্থান। এমন উদাহরণ পাওয়া যাবে পৃথিবীর সকল প্রান্তে।

শিন্ডলার’স লিস্ট (১৯৯৩)-এর চিত্রনাট্যকার স্টিভেন জাইলিয়ান ২০০৬ সালে এই সিনেমা রিমেইক করেন। যদিও সোর্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে তিনি কেবল ওয়ারেনের উপন্যাসের কথাই উল্লেখ করেছিলেন। শন পেন, জুড ল, অ্যান্থনি হপকিন্স, কেট উইন্সলেট প্রমুখ তারকাকে নিয়েও সেটি মুখ থুবড়ে পড়ে। কেননা, গল্পের ফোকাস ছিল দুর্বল, ঘটনাপ্রবাহ ছিলে অনিশ্চিত। রসেনের লিনিয়ার স্টোরি টেলিংয়ের পরিবর্তে তিনি বেছে নিয়েছিলেন নন-লিনিয়ার অ্যাপ্রোচ। তার জ্যাক বার্ডেনও ছিল নীরস প্রকৃতির।

টাইপ কাস্টিংয়ের ফলে ব্রডেরিক ক্রফোর্ড কোনোকালেই হলিউডের তারকা হতে পারেননি। তার ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ বিন্দু ‘অল দ্য কিং’স মেন’। যেখানে অভিনয়ের জন্য তিনি সেরা অভিনেতার খেতাব জিতে নেন অস্কারে। তবে পরবর্তী দশকে টেলিভিশনে তিনি পরিচিত মুখে পরিণত হন। স্টার্কের উপদেষ্টা, ঠোঁটকাটা স্যাডি বার্ক চরিত্রে চমৎকার অভিনয় দক্ষতা প্রদর্শন করেন মার্সেডিজ ম্যাককেমব্রিজ, যা অস্কারে সেরা নারী সহশিল্পীর মর্যাদা এনে দেয় তাকে। এরপর দীর্ঘ এবং সাফল্যমণ্ডিত ক্যারিয়ারে তিনি দিয়েছেন আরো স্মরণীয় কিছু পারফর্মেন্স। তবে অস্কার ভাগ্য শিকে ছিঁড়েছে ঐ একবারই। জ্যাক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পুরুষ বিভাগে সেরা সহশিল্পীর ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছিলেন জন আয়ারল্যান্ডও।

১৯৪৯ সালের অস্কারে সেরা চলচ্চিত্রের পুরষ্কার জিতলেও সেরা পরিচালক আর সেরা চিত্রনাট্য ক্যাটাগরিতে হেরে যান রসেন। রাজনীতি নিয়ে সিনেমা বানানোর পর নিজেও ঐ গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়েন। কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগসাজশ থাকার কারণে তাকে কালো তালিকাভুক্ত করে দেওয়া হয়। পরে ১৯৫৩ সালে ‘সহযোগী মনোভাব’ প্রদর্শনের মাধ্যমে আবার হলিউডে ফেরার অনুমতি পান। তবে দর্শক এবং সমালোচকদের সুদৃষ্টি পেতে অপেক্ষা করতে হয় আরো অনেকটা সময়। জীবনে সর্বমোট চারবার মনোনীত হলেও রসেন কখনোই অস্কার জিততে পারেননি।

‘অল দ্য কিং’স মেন’ প্রথমদিকে অস্কার লাভ করা ঐসকল হাতে গোনা কিছু চলচ্চিত্রের কাতারে পড়ে, যেগুলোর আবেদন কোনোকালেই কমেনি। বরং বেড়েছে বহুগুণে। তাই পাঠক, সময় পেলে আপনিও বসে যেতে পারেন রাজনৈতিক সতর্কতামূলক বার্তায় পরিপূর্ণ রসেনের এই কালজয়ী সিনেমা দেখতে।

.jpeg?w=600)