অ্যান্থলজি ফিল্ম বা সিনেমা কী? সহজ কথায়; অ্যান্থলজি ফিল্ম হলো সিনেমার একটা সাব-জনরা, যেখানে ভিন্ন কয়েকটি শর্টফিল্মকে একটা সুতোর বিভিন্ন প্রান্ত হিসেবে একত্র করা হয়। কখনো কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়- সামাজিক, রাজনৈতিক, যেকোনো বিষয়ই হতে পারে; কখনো একটা প্রিমাইজ ধারণার উপর; কখনোবা একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা সব গল্প উপস্থাপিত হতে পারে। মোটাদাগে, এ-ই হলো ‘অ্যান্থলজি সিনেমা’। এই সাব-জনরার সাথে পরিচিত যে কারোরই সংজ্ঞাটা জানা। তাও আলোচনার খাতিরে, স্রেফ একটু প্রাসঙ্গিক ভূমিকা টানতে, সেটুকু নতুন করে বলা।

সিনেমায় শব্দ যোগ হয় সর্বপ্রথম ১৯২৭ সালে। ১৯৩০ ধরতে ধরতে সবাক সিনেমা একটা ফেনোমেনাতেই পরিণত হয়। এই ছোট্ট তথ্যটুকু অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রাসঙ্গিক এই কারণেই, ৩০ দশকের শুরুর ভাগে অ্যান্থলজি সিনেমা বানানোর চলটা শুরু হয়। তখন অবশ্য আরেক ধরনের সিনেমা হতো, ‘রিভিউ ফিল্ম’ নামে। মঞ্চের নানান অ্যাক্ট ক্যামেরায় ধারণ করে সেগুলোকে থিয়েটারে রিলিজ দেওয়া হতো। কোনো মিউজিক্যাল, কোনো নৃত্যকলা কিংবা কোনো স্কেচ কমেডি। এগুলোই থাকতো রিভিউ ফিল্মে। অ্যান্থলজি সেই ধারার নয়। বরঞ্চ তখনকার কম্পোজিট ফিল্মের ধারণার সাথেই কিছুটা সংযুক্তি এটার স্থাপন করা যায়।

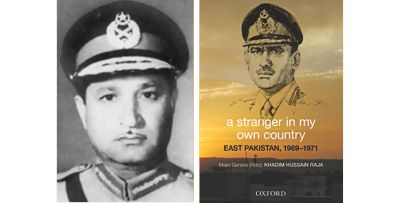

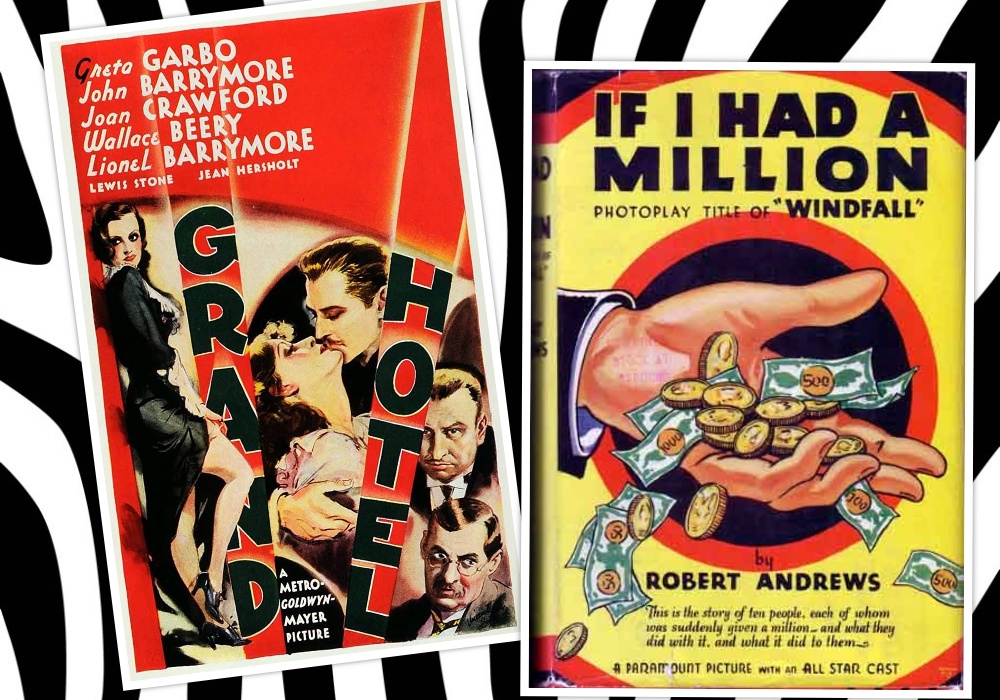

রিভিউ ফিল্ম, কম্পোজিট ফিল্ম; স্টুডিওগুলো তখন এই ধরনের সিনেমাগুলো বানানো নিয়ে শশব্যস্ত থাকার একটা কারণ হলো, সাউন্ড। সিনেমায় শব্দ এসে এই মাধ্যমকে আরো শক্তিশালী তো বানিয়েছে। সাথে তারকাদের সুযোগ করে দিয়েছে তাদের নিজেদের সঙ্গীতায়োজন সারা বিশ্বের দর্শকের নিকট পৌঁছাতে। অ্যান্থলজি বানানো শুরু হয় ১৯৩২ সালে। একই বছরে এমজিএমের ‘গ্র্যান্ড হোটেল’ আর প্যারামাউন্টের ‘ইফ আই হ্যাড আ মিলিয়ন’ দিয়েই অ্যান্থলজি সিনেমার ধারাটা প্রতিষ্ঠিত এবং যাত্রা শুরু। এই দুটি সিনেমাই এই লেখাটির আলোচ্য।

গ্র্যান্ড হোটেল (১৯৩২)

মুক্তির দিক থেকে এটিই প্রথম অ্যান্থলজি সিনেমা। ‘গ্র্যান্ড হোটেল’ নামের এক আভিজাত্যপূর্ণ, গৌরবান্বিত হোটেলে আসা অনেক অনেক মানুষের মাঝে পাঁচজন মানুষের গল্প নিয়েই এই সিনেমা। সেই গল্পগুলো দর্শক একজন ডাক্তারের দৃষ্টিকোণ ধরে দেখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়েছিলেন তিনি। মুখের এক অংশ পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যুদ্ধে। তিনি এই হোটেলে থেকে হোটেলের সব মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেন। তাই সিনেমার ন্যারেটিভে তারও একটা যোগ আছে। মূল ন্যারেটিভ, থার্ড পার্সন ধরেই এগোয়।

এই পাঁচ ব্যক্তির মাঝে একজন হলো, ব্যারন। জুয়াড়ি এবং স্বর্ণচোর। আরেকজন হলো ব্যালে ড্যান্সার গ্রুসিন্সকায়া। ক্যারিয়ারের শেষভাগে চলে এসেছে এই ড্যান্সার। গ্র্যান্ড হোটেলের আভিজাত্যের আড়ালে একাকিত্ব আর বিষাদই যার নিত্যসঙ্গী। এই ড্যান্সারের প্রেমময় সম্পর্ক তৈরি হয় ব্যারনের সাথে। ব্যারন নিজের ঋণ পরিশোধ করতে গ্রুসিন্সকায়ার রুমে আসে হিরে চুরি করতে। অমন সময়ে চলে আসে গ্রুসিন্সকায়া। পর্দার আড়ালে লুকিয়ে তার দুঃখ, বিষাদের কথা শোনে ব্যারন। এবং নিজের পরিচয় উন্মোচন করে, চায় তার সঙ্গী হতে।

Image Source: MGM

এই ব্যারনের বন্ধুত্ব হয় আবার ক্রিংগেলাইনের সাথে, যে ছিল একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট। জীবনের সবটাই তার কাটাতে হয়েছে দরিদ্রতায়। শেষ বয়সে, রোগটাও জেঁকে বসেছে শরীরে ভীষণ। টাকা কিছু হাতে তখনই এল। ক্রিংগেলাইন তাই সিদ্ধান্ত নিল, শেষ কয়টা দিন সকল জাঁকজমকতাকে পুষে নিয়ে কাটাবে। ওদিকে একই হোটেলে ওঠে ক্রিংগেলাইনেরই বস। সাম্রাজ্যবাদী, জেনারেল ডিরেক্টর প্রিসিং। ক্রিংগেলাইন তার কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও শ্রমটা শুষে নিয়ে, কখনো নাম জানার চেষ্টা করেনি প্রিসিং। প্রিসিং আর ক্রিংগেলাইনের সেই দ্বন্দ্ব এবার অভিঘাতী হয়ে উঠল। দৃশ্যপটে আসে আরো একটি চরিত্র। ফ্লেম্যাচেন। একজন শ্রুতিলেখিকা। পাশাপাশি মডেলও। তাকে পছন্দ হয় প্রিসিংয়ের। সে আবার ব্যারনের প্রতি একটা অব্যক্ত ভালোবাসা অনুভব করে।

সিনেমা এগোতে এগোতে দৃশ্যপটে ঢোকে অনেক জটিলতা। গ্রুসান্সকায়াকে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবার প্রতিশ্রুতি করা ব্যারন, ধার মেটাতে আর ট্রেনের টিকেটের টাকা জোগাড় করতেই একটা শেষ জুয়া খেলতে নামে। ক্রিংগেলাইনের ভাগ্য খুলে যায় আরো। সাথে তার আর প্রিসিংয়ের দ্বন্দ্বটাও আরো বেড়ে চলে। সময় গড়াতে গড়াতে এখানে হয় একটি খুন। বিষাদটা তখন হয়ে ওঠে আরো গাঢ়।

‘গ্র্যান্ড হোটেল’ ঠিক আলাদা আলাদা গল্পের অ্যান্থলজি নয়। একটা সিঙ্গেল থিমের ভেতরেই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের জীবন ঢুকে পড়ে এবং একটা নেটওয়ার্ক ন্যারেটিভ গড়ে ওঠে। সমান্তরালে, সমানভাবে সবক’টি চরিত্রচিত্র চলতে থাকে। প্রায় দুই ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের এই সিনেমায় ক্লেশিত হবার মতো সুযোগ তো ছিল, কিন্তু শেষত তেমনটি হয় না। কারণ পরিচালক এডমুন্ড গোল্ডিংয়ের ধূর্ত এবং বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনা। আর চমকপ্রদ অভিনয়শিল্পী সকল। গ্রেটা গার্বো, জোয়ান ক্রফোর্ড, জন ব্যারিমোর, লাওনেল ব্যারিমোর; সকলেরই সুদক্ষ অভিনয়শৈলী।

গার্বোর চরিত্রটাকে মঞ্চ অভিনয়ের ঢঙেই রূপায়ন করা হয়েছে, সিনেমাটা মঞ্চনাটকেরই সিনেম্যাটিক অভিযোজন। এবং তার অভিনয়ে মঞ্চের সেই ব্যাপারটা ছিল। আর পোশাকের সেই আড়ম্বরতা তো চোখে তাক লাগায়। ব্যারন চরিত্রে জন ব্যারিমোরের অভিনয় চরিত্রটাকে জীবন্ত করার পাশাপাশি, তার অ্যাকশনের প্রতি দর্শককে সমব্যথীও করতে পেরেছেন। জোয়ান ক্রফোর্ডের চরিত্রটার সাথে সহজে সম্পৃক্ত হওয়া যায় তার অভিনয়শৈলীর কারণে। ক্রিংগেলাইন চরিত্রে লাওনেল ব্যারিমোর আবেগের গোটা গ্যামাটটা ধরেই রীতিমতো অভিনয় করেছেন। তার হতাশা, সাম্রাজ্যবাদী বসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, জেতার উৎসব; সবটাই অভিব্যক্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তার অভিনয়ে।

Image Source: MGM

পরিচালক এডমুন্ড গোল্ডিং খুব ধীরে ধীরে গোটা ড্রামাটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। পরিমিত হাস্যরস রেখেছেন, যাতে দর্শকের ক্লেশভাবের উদ্রেক না ঘটে। ড্রামাটাকে খুব দক্ষতার সাথে সামলাছেন। অভিনেতাদের সামনে রেখে, তাদের মাঝ দিয়ে গোটা আবহটা তৈরি করেই এগিয়ে যায় ড্রামা। এবং শেষে, যে মানবিক আবেদনটা গোটা সিনেমায় অনুনাদিত হচ্ছিল, সেটাকে আরো অমোঘরূপ দিয়েছেন। সিনেমাটোগ্রাফি সেই আবেদন, সেই ড্রামাটাকে আরো উঁচুতে চড়িয়েছে। প্রতিটা ব্লকিং সুচিন্তিত। প্রতিটা কম্পোজিশনই একদম পলিশড।

আলোছায়ার বণ্টন অনবদ্য। ব্যাকগ্রাউন্ড আর ফোরগ্রাউন্ডকে যথাযথ ব্যবহার করে ক্লোজ শটগুলোকে করেছেন আরো অভিঘাতী, সাথে সিনেমার মেজাজটাও রেখেছিলেন ধরে। সম্পাদনায় ওয়াইপ, বিশেষত ম্যাট্রিক্স ওয়াইপ টেকনিক ব্যবহার করে সিনেমাটাকে আরো সিনেম্যাটিক করে তুলেছেন, মঞ্চের পরিচয়টা সরিয়ে। সিনেমার প্রোডাকশন ডিজাইন, সময় বিবেচনায়, চোখ ধাঁধানোর মতোই। মার্বেল ফ্লোর, দেয়াল; সবটাতেই সেই ঐশ্বর্য ছিটকে পড়েছে। ‘গ্র্যান্ড হোটেল’কে আক্ষরিক অর্থেই ‘গ্র্যান্ড’ রূপে উপস্থাপন করেছেন।

একদম শেষ দৃশ্যে, ‘গ্র্যান্ড হোটেল’ সামগ্রিক মানবজীবন আর গ্র্যান্ড হোটেলের রোজকার চিত্রটাকেই আয়রনি দিয়ে প্রকাশ করে। একদিকে লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, একজন বেরুচ্ছে ভুল অপেক্ষার আশায়, বেরুচ্ছে হাতে হাতকড়া লাগানো অপরাধী, আবার কেউ বেরুচ্ছে নতুন সঙ্গীর সান্নিধ্যে নবজীবন পেয়ে। একটু পরেই কোনো দম্পতি উত্তেজিত হয়ে এসেছে গ্র্যান্ড হোটেলে অবশেষে থাকার সুযোগ পেয়ে। সকল বৈপরীত্যকে ধরেই আয়রনিটা প্রকাশ করে এই সিনেমা। ওই ডাক্তার যেমনটা বলে,

“মানুষ যায়, মানুষ আসে, কখনোই কিছুই হয় না এই গ্র্যান্ড হোটেল। সবসময়ই একইরকম ব্যস্ত এই গ্র্যান্ড হোটেল।”

ইফ আই হ্যাড আ মিলিয়ন (১৯৩২)

একটি প্রিমাইজের সাথে যুক্ত আটটি ভিন্ন গল্প নিয়েই এই সিনেমা। প্রিমাইজ একজন বিত্তশালীকে নিয়েই। তার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু তার বিশাল পরিমাণ সম্পদের কী হাল, তা নিয়ে বেশ চিন্তিত। সেই জায়গা থেকেই সিদ্ধান্ত নিলেন, সম্পূর্ণ আটজন আগন্তুককে তিনি এক মিলিয়ন ডলার করে মোট আট মিলিয়ন ডলার উপহার দিবেন। টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখেই তিনি ক্রমানুসারে আটজনকে বাছাই করলেন। এক মিলিয়ন ডলার করে পেয়ে, এই আটজনের আটটি গল্প নিয়েই ‘ইফ আই হ্যাড আ মিলিয়ন’ সিনেমাটি।

তা এই এক মিলিয়ন ডলার পেয়ে কে কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে? বিষয়টা তো অবিশ্বাস্যই। একদিন সকালবেলা কেউ যদি ঘুম থেকে উঠে শোনে, সে মিলিয়ন ডলারের মালিক, ঘটনার আকস্মিকতাতেই তো সেই ব্যক্তি দিশেহারা হয়ে পড়বে। বিশ্বাসই তো করতে চাইবে না। যেমনটা দেখা যায় এখানকার তিন ম্যারিনের গল্পটাতে। তাদের একজনকে যখন মিলিয়ন ডলারের চেকটা দেওয়া হয়, সে তো ধরেই নেয়, এটা এপ্রিল ফুল’স ডে-তে তাকে বোকা বানানোর একটা চাল। ওই মিলিয়ন ডলারের চেককে একটা নকল কাগজ ভেবে সেটাকেই আবার দশ ডলারে বিক্রি করে দেয় লাঞ্চ স্ট্যান্ডের ওই সুন্দরীকে নিয়ে ঘুরতে যাবে বলে!

তারপর ওই চেক জালিয়াতের গল্পটার কথাই নাহয় বলা যাক। চেক জালিয়াতি করতে করতে মিলিয়ন ডলারের আসল চেক যখন হাতে এল, তার আর কোনো ব্যাংকে যাবারই রাস্তা নেই। দেনাদারদের দিয়ে চেকটা ভাঙাতে চাইল, কেউই বিশ্বাস করল না। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত দেহটা টেনে নিয়ে এক সস্তা বোর্ডিংয়ে রাতটায় ঘুমাতে গেলো। বোর্ডিংয়ের মালিককে চেকটা দিয়ে ভাঙাতে বলল। মালিক ঠাওরাল তাকে পাগল। ফোন দিল পুলিশকে। আর চেকটা ব্যবহার করল, আগুন জ্বালিয়ে তার সিগার ধরাতে! ‘আয়রনি’র দুর্দান্ত উদাহরণ এরকম বেশ কয়েকটি গল্পেই দেখা যায়।

ফাঁসির দন্ডাদেশপ্রাপ্ত সেই আসামীর গল্পটাই দেখা যাক। উকিল নিয়োগ করার মতো পয়সা ছিল না তার কাছে। মিলিয়ন ডলারের চেক যখন পেল, তখন আর সময় ছিল না হাতে। তবে টাকা যে একাকিত্ব দূর করতে পারে না, সেই কথাও ফলতে দেখা যায় পতিতার ওই গল্পে।

Image Source: Paramount Pictures

হুট করে মিলিয়ন ডলারের মালিক বনে যাওয়ার অবিশ্বাসের গল্প যেমন আছে, তেমনই আছে বিশ্বাস করার গল্পও। সেই দম্পতির কথাই ধরা যাক। মিলিয়ন ডলার পেয়ে তারা করল কি, অনেক অনেক গাড়ি একসাথে কিনে নিল। আর কেনার পেছনে উদ্দেশ্য হলো, ‘রোড হগ’দের উড়িয়ে দেবে। সেকালে যেসব চালক খুব উদ্ধত ভঙ্গিতে, কোনো ট্রাফিক না মেনে গাড়ি চালাত, তাদেরকে বলা হতো রোড হগস। এমনই এক রোড হগ, দম্পতির গাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তারা প্রতিশোধ নিতে গাড়ির বহর কিনে সারা শহরে রোড হগদের গাড়ি ওড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বৃদ্ধ দম্পতির চমকপ্রদ এক রসায়নই ছিল এই গল্পে। সাথে ছিল, সেই সময়ের, উত্তেজনাপূর্ণ এক চেইজ সিন।

এর আগে বাস্টার কিটন, চ্যাপলিনরাও তাদের কোনো কোনো সিনেমায় ব্যয়বহুল সব দৃশ্য তৈরি করতেন। কিটনের গ্রেট সিনেমা ‘দ্য জেনারেল’ (১৯২৭)-এ সেসবের উদাহরণ গুণে শেষ করা যাবে না। তারপর ‘স্টিমবোট বিল জুনিয়র’ (১৯২৮)-এ তো গোটা সেট ওড়ানোর এক অভাবনীয় ক্লাইম্যাক্স আছে। যাক সেসব। তবে কার চেইজের দৃশ্য বোধহয় ‘ইফ আই হ্যাড আ মিলিয়ন’-এই এল। কিছুটা ব্যয়বহুল তো বটেই। হাস্যরসও আছে এতে পুরোদমে।

Image Source: Paramount Pictures

তারপর আছে ওই ক্লার্কের গল্প, যে মিলিয়ন ডলারের চেক পেয়ে একটার পর একটা সিঁড়ি ভেঙে, দরজা পার হয়ে, বসের রুমে গিয়ে মুখ ভেংচি কাটে, ঠিক যেন ‘ব্লোয়িং আ র্যাস্পবেরি’। তারপর চাকরিকে বিদায় জানিয়ে বের হয়ে যায়। দৈর্ঘ্যের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট্ট এই গল্প চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে এর পরিচালক আর্নেস্ট লুবিচের ছোঁয়াতে। হ্যাঁ, লুবিচের সেই বিখ্যাত ‘দ্য লুবিচ টাচ’ এখানে আছে। মানে ‘কমেডি অভ ম্যানার্স’। স্বল্প সময়েই কমেডি অভ ম্যানার্সের একটি যথাযথ উদাহারণ হয়ে উঠেছে এই শর্টফিল্ম, যেটিকে আরো চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন অভিনেতা চার্লস লটন।

অপেক্ষাকৃত আবেগময় গল্প হলো, শেষের ‘গ্র্যান্ডমা’ গল্পটি। বৃদ্ধাশ্রমের গ্র্যান্ডমার গল্প। মিলিয়ন ডলারের চেক পেয়ে যিনি কিনা বিস্মিত করার মতো একটি সিদ্ধান্ত নেন। এই গল্প হৃদয়ে অনুনাদ যেমন জাগাবে, তেমনি আনন্দও দেবে। চিঠি হাতে নিয়ে সেটাকে সন্তানের কাছ থেকে আসা চিঠি বলে, বাকিসব অসুখী বৃদ্ধদের সামনে মিথ্যা লাইন আওড়ানোর দৃশ্যটাই মন ভারি করে তোলে। আবার এর পরের দৃশ্যগুলো বিপরীত আবেগটাকেই ঠিক ঠিক ধরে ছন্দময়তা যোগ করে।

Image Source: Paramount Pictures

আর্নেস্ট লুবিচ, স্টিফেন রবার্টস, নরমান তৌরগের মতো পরিচালক আর গ্যারি কুপার, চার্লস লটন, জর্জ র্যাফটের মতো অভিনেতাদের নাম এই সিনেমার সাথে জড়িয়ে আছে। সাথে ১৭ জন চিত্রনাট্যকার তো জড়িত আছেই। ‘ইফ আই হ্যাড আ মিলিয়ন’ (১৯৩২)-কে বলা যায় নিখাদ বিনোদন, মৌলিকত্ব আর দক্ষতায় পরিপূর্ণ একটি অ্যান্থলজি সিনেমা। আবেগ, হাস্যরস মিশে আছে প্রতিটি গল্পেই, শুধুমাত্র ‘ডেথ সেল’ গল্পটি ছাড়া।

সেই সময়কাল বিবেচনায় এই গল্পটিকে ডার্ক’ই বলতে হয়। কারণ এখানে মৃত্যুটাই প্রাধান্য পেয়েছে। আর অ্যান্থলজি সিনেমা তো বটেই, সর্বোপরি তখনকার চলচ্চিত্রের মূলকথা ছিল, দর্শকমনে হতাশা; দ্বন্দ্ব কিংবা চাপ তৈরি করা যাবে না। সেই জায়গা থেকে এই ছোট্ট গল্পেই সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এভাবে ছোট ছোট আকারেই তো পরবর্তী সময় ধরতে ধরতে আরো সাহসের ঢুকে পড়া।