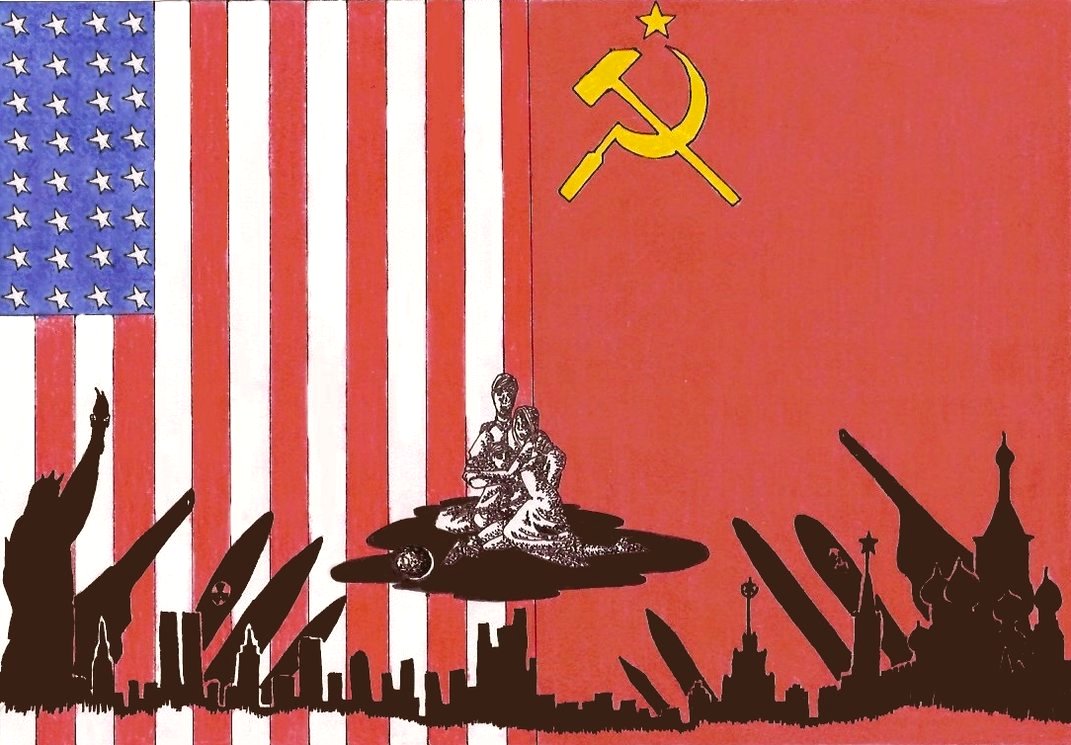

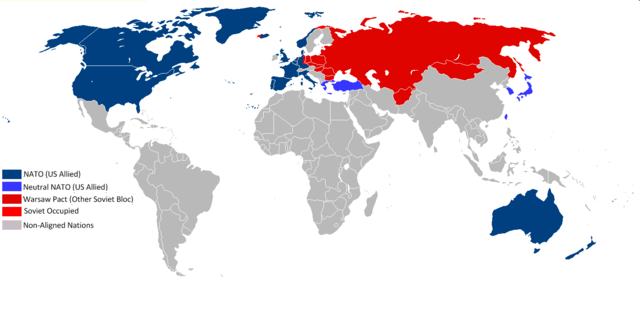

স্নায়ুযুদ্ধ (১৯৪৫–১৯৯১) বিংশ শতাব্দীর এবং মানব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দুই পারমাণবিক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল স্নায়ুযুদ্ধের মূল বৈশিষ্ট্য। স্নায়ুযুদ্ধের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো– এ সময় দুই পরাশক্তির কেউ সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। কোরিয়া, ইন্দোচীন, ভিয়েতনাম বা পাকিস্তানে দুই পক্ষের মধ্যে ছোট–বড় কিছু সংঘর্ষ হলেও উভয় পক্ষই সরাসরি যুদ্ধ এড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু তাই বলে সাহিত্যিকদের কল্পনাশক্তি থেমে থাকেনি। বহু সাহিত্যিকই তাদের সাহিত্যকর্মে দুই পরাশক্তির মধ্যে একটা সরাসরি যুদ্ধ হলে সেটা কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের কল্পনায় দুই পরাশক্তির যুদ্ধ রূপ নিয়েছে পারমাণবিক যুদ্ধে!

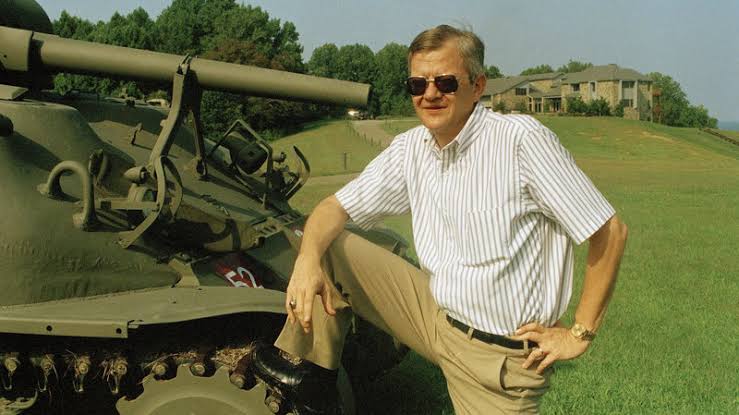

প্রখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক টম ক্ল্যান্সি, যিনি বিখ্যাত ‘দ্য হান্ট ফর দ্য রেড অক্টোবর’ উপন্যাসটির লেখক, এর ব্যতিক্রম। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত ‘রেড স্টর্ম রাইজিং’ (Red Storm Rising) উপন্যাসে ক্ল্যান্সি দেখিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি প্রচলিত (conventional) যুদ্ধ কেমন হতে পারে। অন্যান্য অনেক সাহিত্যিকের মতো তার কল্পনায় মার্কিন–সোভিয়েত যুদ্ধ পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞে রূপ নেয়নি, বরং একটি যৌক্তিক পরিণতিতে উপনীত হয়েছে।

মার্কিন–সোভিয়েত সম্পর্ক, সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের প্রতি সোভিয়েতদের ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ মনোভাব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সোভিয়েত অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কঠিন জগৎ, রাজনীতিবিদদের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ জনসাধারণের ভোগান্তি, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা– বিচিত্র সব বিষয় লেখক তুলে ধরেছেন ‘রেড স্টর্ম রাইজিং’ উপন্যাসটিতে। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুইটি সেনাবাহিনীর মধ্যে সম্মুখযুদ্ধ, স্পেশাল ফোর্সের কার্যক্রম, উভচর যুদ্ধ (amphibious warfare), প্যারাট্রুপারদের লড়াই, আকাশযুদ্ধ, নৌযুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ, গোয়েন্দা কার্যক্রম– আধুনিক যুদ্ধের প্রায় সব ধরনের দিক বিশদভাবে ফুটে উঠেছে ৪৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই উপন্যাসটিতে।

১৯৮৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে সংঘটিত একটি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের বর্ণনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির কাহিনীর সূত্রপাত। সোভিয়েত ইউনিয়নের রুশ যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের খান্তি–মানসি স্বায়ত্তশাসিত জেলার নিঝনেভার্তোভস্ক শহরে অবস্থিত খনিজ তেল সংশোধনাগারে কর্মরত ইব্রাহিম তোলকাজে, একজন আজারবাইজানি মুসলিম প্রকৌশলী, উগ্রপন্থী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। সে তার দুই সহযোগী রাসুল ও মোহাম্মেতের সঙ্গে মিলে তেল শোধনাগারটিতে একটি বড় মাত্রার অন্তর্ঘাত ঘটায়, এবং এর ফলে তেল শোধনাগারটি ও নিকটবর্তী তেলক্ষেত্র প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই তিনজন সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবির সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়, কিন্তু সোভিয়েত সরকার এই ঘটনাটি বহির্বিশ্বের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে।

সোভিয়েত জ্বালানিমন্ত্রী মিখাইল সের্গেতভ সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোকে অবহিত করেন যে, এই অন্তর্ঘাতের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের খনিজ তেল উৎপাদন এক–তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছে এবং এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতিতে মারাত্মক সঙ্কট দেখা দেবে। তিনি প্রস্তাব করেন, এমতাবস্থায় পশ্চিমা বিশ্বকে কিছু রাজনৈতিক ছাড় প্রদান করে তাদের কাছ থেকে উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহ করে এই সঙ্কটের মোকাবেলা করা উচিত।

কিন্তু পলিটব্যুরোর সদস্যরা, বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি, সোভিয়েত প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, সোভিয়েত অর্থনীতির মন্দাবস্থার কারণে এত বিপুল পরিমাণ জ্বালানি বা প্রযুক্তি আমদানি করা সম্ভব নয়। তারা আশঙ্কা করছিলেন যে, পশ্চিমা বিশ্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের এই দুর্দশার সুযোগ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংসের চেষ্টা করবে। তাদের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠে উপন্যাসটির নিম্নোক্ত দুই লাইনে:

– “আমরা তেল কিনতে পারব না।” একজন প্রার্থী সদস্য বললেন।

– “তাহলে আমাদেরকে তা দখল করে নিতে হবে।”

সোভিয়েত ইউনিয়নের জ্বালানি সঙ্কট দূর করার জন্য সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল দখল করে নেবে। কিন্তু এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো যেহেতু পশ্চিম ইউরোপ, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি তেলের চাহিদার অধিকাংশ সরবরাহ করে, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের এই পদক্ষেপ মেনে নেবে না। এজন্য তারা সিদ্ধান্ত নেন, প্রথমে তাদেরকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে ন্যাটো জোটকে বিতাড়িত করতে হবে। সের্গেতভ যখন প্রশ্ন করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ন্যাটোকে পরাজিত করার সামর্থ্য আছে কিনা, সোভিয়েত প্রতিরক্ষামন্ত্রীর জবাব শুনে তিনি হতবাক হয়ে যান – “অবশ্যই। আপনার কী মনে হয়, আমাদের সেনাবাহিনী আছে কী করতে?”

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের জ্বালানি সঙ্কটের কারণে ৪৫ দিনের বেশি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না বলে সের্গেতভ জানান। কিন্তু তা সত্ত্বেও পলিটব্যুরো যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। যুদ্ধ শুরুর আগে পশ্চিমা বিশ্বকে অপ্রস্তুত করে তোলার জন্য তাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করে, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধপ্রস্তুতি পশ্চিমা বিশ্বের চোখে ধরা না পড়ে। সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনীকে চার মাসের মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এই পরিকল্পনার সাঙ্কেতিক নাম দেয়া হয় ‘রেড স্টর্ম’, যেটি থেকে উপন্যাসটির নামের উৎপত্তি।

ইউক্রেনে অবস্থিত সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনীর দক্ষিণ–পশ্চিম থিয়েটারের উপপ্রধান মেজর জেনারেল পাভেল আলেক্সিয়েভ ‘ঝুকভ–৪’ নামক একটি পরিকল্পনা অনুসারে তৎক্ষণাৎ পশ্চিমা বিশ্বকে আক্রমণ করার জন্য সিনিয়র কমান্ডারদের পরামর্শ দেন, কিন্তু তার পরামর্শ গৃহীত হয়নি৷ সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনীর পশ্চিম থিয়েটার পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণের জন্য এবং দক্ষিণ–পশ্চিম থিয়েটার মধ্যপ্রাচ্য আক্রমণের জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। কঠোর গোপনীয়তা সত্ত্বেও সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনীর এই প্রস্তুতির কিছু কিছু মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা রবাট টোল্যান্ডের নজরে আসে, যার ফলে মার্কিন জোটও আংশিকভাবে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে থাকে।

ইতোমধ্যে ক্রেমলিনে একটি বোমা হামলায় কিছু শিশু–কিশোর নিহত হয় এবং সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই আক্রমণের জন্য পশ্চিম জার্মানিকে দায়ী করে। তারা পশ্চিম জার্মানি থেকে ন্যাটো সৈন্য প্রত্যাহার ও পশ্চিম জার্মানিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করার দাবি উত্থাপন করে। পশ্চিমারা সোভিয়েত চরমপত্র অগ্রাহ্য করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম জার্মানি আক্রমণ করে এবং শুরু হয় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ!

যুদ্ধের শুরুতেই সোভিয়েত নৌবাহিনী ক্ষিপ্রগতিতে আইসল্যান্ড দখল করে নেয় এবং ‘অপারেশন পোলার গ্লোরি’ শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগরের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য লড়াই শুরু করে। আটলান্টিক মহাসাগরের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধরত মার্কিন সৈন্যদের রসদপত্র সরবরাহ এর ফলে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যরা পশ্চিম জার্মানি আক্রমণ করে সেখানে মার্কিন–নেতৃত্বাধীন জোটের কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল এই যুদ্ধে? উত্তর পাঠককে খুঁজে নিতে হবে।

টানটান উত্তেজনায় পরিপূর্ণ এই উপন্যাসটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিখ্যাত ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকার ‘বেস্টসেলার’ বইয়ের তালিকায় শীর্ষে ছিল এই বইটি। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রিগ্যানও এই উপন্যাসটির ভক্ত ছিলেন। ১৯৮৬ সালে আইসল্যান্ডের রাজধানী রিকজাভিকে সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে রিগ্যানের একটি সামিট অনুষ্ঠিত হয়। সামিট শেষে গর্বাচেভ তার সহকর্মীদের নিকট রিগ্যানের যুদ্ধবাজ মনোভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেন, “সে বাজপাখি নয়, সে একটা ডাইনোসর!” উল্লেখ্য, ইংরেজিতে যুদ্ধবাজ প্রকৃতির মানুষদের বুঝাতে ‘বাজপাখি’ (hawk) শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

অন্যদিকে, রিগ্যান এই সামিটের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারকে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মনোভাব ভালো করে বোঝার জন্য ‘রেড স্টর্ম রাইজিং’ উপন্যাসটি পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন রাষ্ট্রপ্রধান তার রাষ্ট্রের শীর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞদের লেখা বিশ্লেষণমূলক বই না পড়ে কেন একটি কল্পিত উপন্যাসকে বেছে নিয়েছিলেন, সেটি অবশ্য খুবই যৌক্তিক একটি প্রশ্ন। সম্ভবত উপন্যাসটির নাটকীয়তা প্রাক্তন হলিউড অভিনেতা রিগ্যানকে বস্তুনিষ্ঠ কিন্তু রসকষহীন প্রতিবেদনগুলো থেকে বেশি আকর্ষণ করেছিল।

উপন্যাসটি পড়ার সময় কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরী।

প্রথমত, টম ক্ল্যান্সি ছিলেন রক্ষণশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার অনুসারী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক। এজন্য তার লেখায় সোভিয়েত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সোভিয়েত শাসকশ্রেণি, সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি এবং সোভিয়েত অর্থনীতিকে তিনি নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করেছেন। তবে অন্যান্য বহু পশ্চিমা লেখকের লেখায় যেমন সোভিয়েতদের প্রতি জাতিগত বিদ্বেষ নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সেরকমটি এই উপন্যাসে দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, টম ক্ল্যান্সি একজন পশ্চিমা লেখক, স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই উপন্যাসে পশ্চিমাদেরকে ভালো ও সভ্য হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এর ফলে উপন্যাসটিতে কিছু সোভিয়েত সৈন্যকে বেসামরিক জনগণের ওপরে খুন-ধর্ষণ চালাতে দেখা যায়, কিন্তু পশ্চিমা সৈন্যদের ‘বীর’ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

তৃতীয়ত, উপন্যাসটিতে দেখানো হয়েছে যে, সোভিয়েত মুসলিমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অনুগত নয় এবং তাদের একাংশ সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতে লিপ্ত। কিন্তু, বাস্তবে পশ্চিম ইউক্রেনীয়, জর্জীয় বা বাল্টিক জনসাধারণের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মুসলিম জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি বেশি অনুগত ছিল এবং সোভিয়েত আমলে আজারবাইজান বা মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলোতে উগ্রপন্থী কার্যক্রম প্রায় ছিল না বললেই চলে। এমনকি ক্ল্যান্সি যে সময়ে এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন, তখন হায়দার আলিয়েভ ছিলেন সোভিয়েত পলিটব্যুরোর একজন পূর্ণ সদস্য। আলিয়েভ ছিলেন একজন আজারবাইজানি মুসলিম। বস্তুত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেই কেবল এই অঞ্চলগুলোতে উগ্রপন্থার বিস্তার ঘটে।

চতুর্থত, এই উপন্যাসটিতে আরব ও মুসলিমদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ‘আরবরা বর্বর’ এই কথাটি সরাসরি এই উপন্যাসের একটি চরিত্রকে দিয়ে বর্ণনা করানো হয়েছে। এমনকি যে তিনজন উগ্রপন্থী নিঝনেভার্তোভস্কের তেল শোধনাগারটি ধ্বংস করে দেয়, তাদের দুইজনকে লেখক নামকরণ করেছেন ‘রাসুল’ ও ‘মোহাম্মেত’, যেটি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর নামকে প্রচ্ছন্নভাবে নির্দেশ করে।

এবং পঞ্চমত, ক্ল্যান্সির উপন্যাসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের তেলসম্পদ দখল করে নিতে ইচ্ছুক। এটি ১৯৮০–এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ভীতি ছিল, সেটির প্রতিফলন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন বহুলাংশে মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং যে কোনো মূল্যে তেলের সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল।

ক্ল্যান্সি উপন্যাসটিতে মার্কিন–সোভিয়েত যুদ্ধের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সৌভাগ্যবশত সেটি কখনো বাস্তবে রূপ নেয়নি। কিন্তু উপন্যাসটিতে ক্ল্যান্সি যেসব পশ্চিমা অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকি সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিটি লেখাতেই লেখকেরই ব্যক্তিগত মতামত সরাসরি বা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, এবং এই উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু, লেখকের ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের কথা বাদ দিলে, ‘রেড স্টর্ম রাইজিং’ উপন্যাসটি স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ের অন্যতম সেরা একটি যুদ্ধসংক্রান্ত সাহিত্যকর্ম।

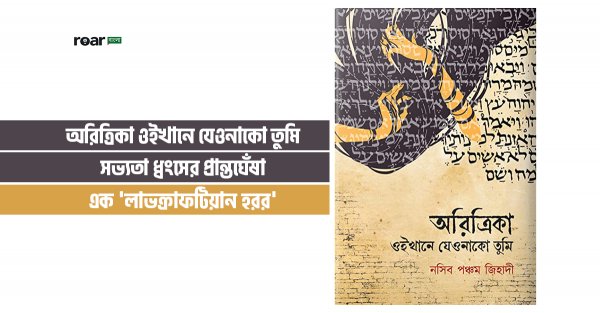

বইয়ের নাম: Red Storm Rising || লেখক: টম ক্ল্যান্সি

প্রকাশকাল: ১৯৮৬ || প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান: জি. পি. পুটন্যামস সন্স, নিউ ইয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

প্রাপ্তিস্থান: রকমারি