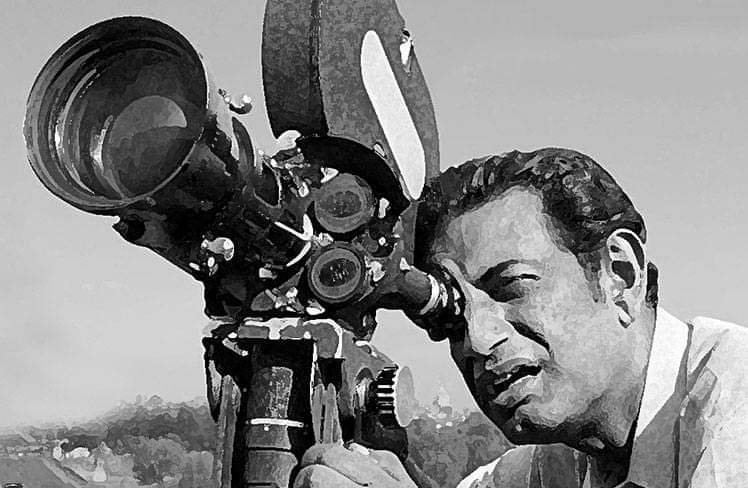

একজন সমাজ সচেতন চলচ্চিত্রকার শুধুমাত্র আনন্দ-বেদনার চিত্রায়ন ঘটিয়ে দর্শকদেরকে বিনোদিত করেন না, পাশাপাশি তার সৃষ্টির মাধ্যমে দর্শকদের জন্য চিন্তার খোরাকও যোগান। বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশে ধ্রুবতারাদের একজন- সত্যজিৎ রায়ের অনুভবও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ উপন্যাসটি নিয়ে যখন তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন, তখন এমন নবীন লেখকের উপন্যাস কেন চলচ্চিত্রের জন্য বেছে নিলেন, সে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন,

“কোনো চলচ্চিত্রকার, বা যেকোনো শিল্পীই সমসাময়িক বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। বর্তমান সমাজের প্রতিচ্ছবি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে না ফোটাতে পারলে চলচ্চিত্রকারের শক্তির পরীক্ষা হয় না।”

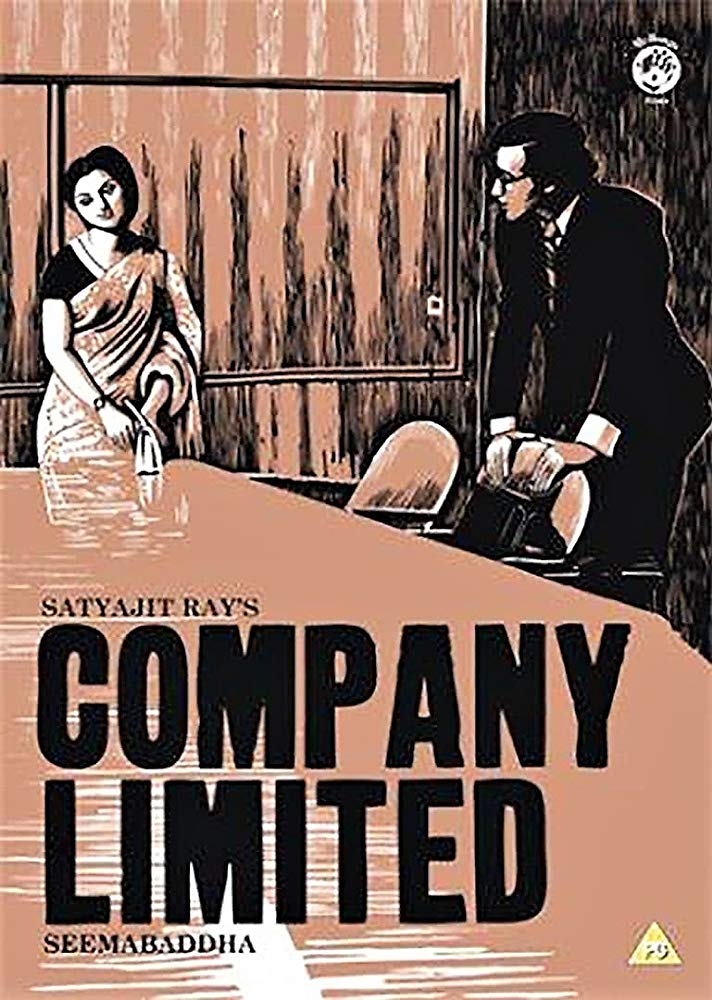

১৯৭০, ১৯৭১ এবং ১৯৭৫ সালে যথাক্রমে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘সীমাবদ্ধ’ এবং ‘জন অরণ্য’– চলচ্চিত্র তিনটিকে সত্যজিৎ রায়ের ‘কলকাতা ত্রয়ী’ বা ‘রাজনৈতিক ত্রয়ী’ বলা হয়। এই তিন চলচ্চিত্রে তিনি সেই সময়ের যথার্থ রূপকে প্রতিবিম্বিত করেছেন। একদিকে নকশাল বাড়ি আন্দোলন, তরুণদের মাঝে প্রবল হতাশা ও বেকার সমস্যা, অন্যদিকে শ্রমিকদের সাথে মালিকপক্ষের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে নিয়মিত মৃত্যু এবং বিক্ষুব্ধ কলকাতার চিত্রায়ন ঘটেছে এই তিন চলচ্চিত্রে।

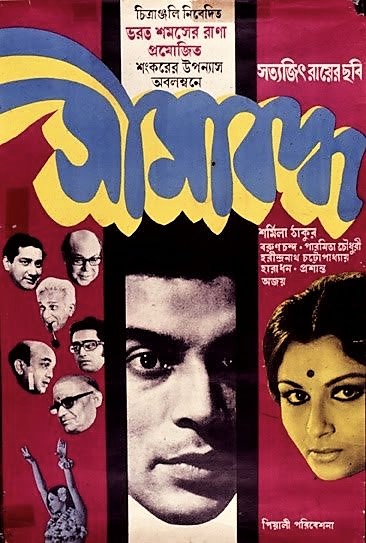

১৯৭১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায়ের কলকাতা ত্রয়ীর দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ‘সীমাবদ্ধ’। মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের (শংকর) একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে তিনি এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। ১৯৭১ সালটি শুধুমাত্র কলকাতার জন্য একটি বিক্ষুব্ধ সময় নয়, আমাদের জন্যও এই বছরটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশ থেকে তখন লাখো শরণার্থী দেশ ছেড়ে অবস্থান নিচ্ছিল ভারতে।

‘সীমাবদ্ধ’ চলচ্চিত্রটিতে সত্যজিৎ রায় বেকার সমস্যা এবং আন্দোলনে জর্জরিত বিক্ষুদ্ধ কলকাতার গল্প সরাসরি বলেননি, বলেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলেও সমাজে সাম্যের পরিবর্তে পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ এবং প্রতিযোগিতা ও পদোন্নতির টিকে থাকার লড়াইয়ে একজন শিক্ষিত সাধারণ তরুণের পরিবর্তন এবং পদস্খলনের দিকটিই মুখ্য হয়েছে এ চলচ্চিত্রে।

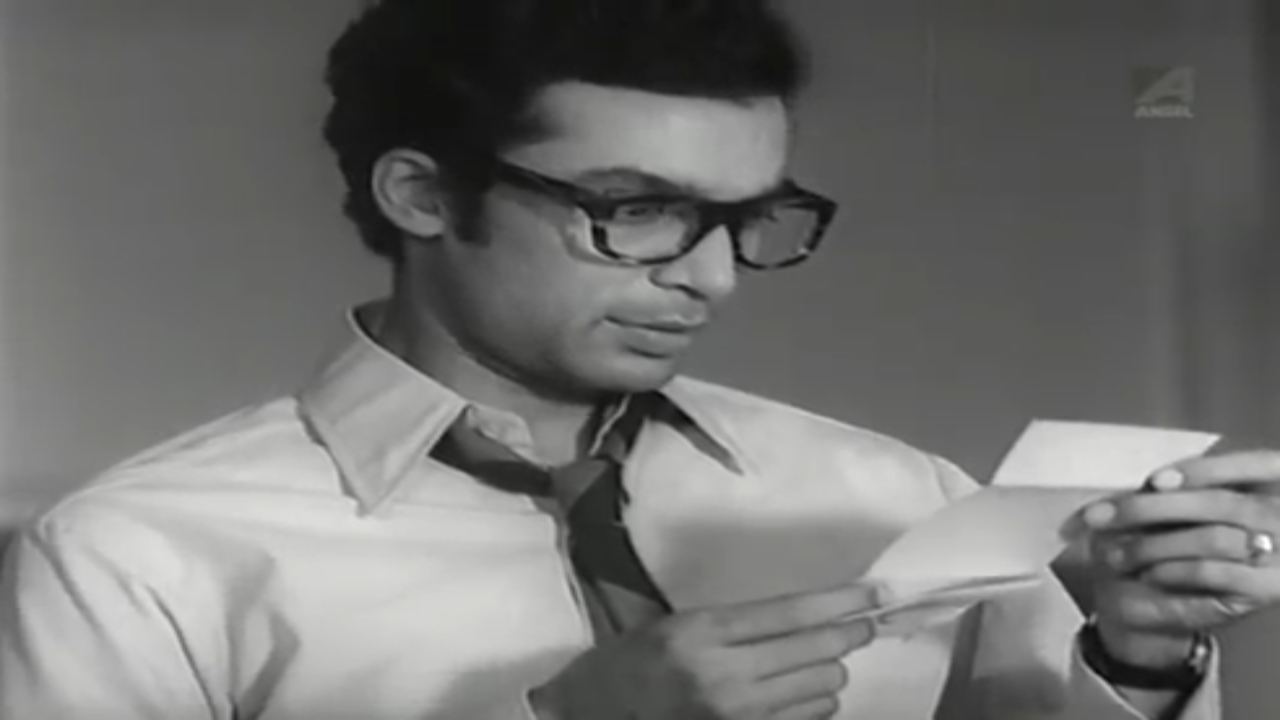

এ চলচ্চিত্রের নায়ক শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জী (বরুণ চন্দ) ব্রিটিশ ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ‘পিটার্সে’র একজন সেলস ম্যানেজার। একজন মধ্যবিত্ত স্কুলমাস্টারের সন্তান হিসেবে বড় হয়েও নিজের একনিষ্ঠতা এবং যোগ্যতাই তাকে এ পর্যন্ত আসতে সহায়তা করেছে। একই কারণে শ্যামলের মধ্যে প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাব লক্ষ করা যায়। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাব এবং নিজের সামাজিক অবস্থানকে ধরে রাখার স্বার্থে শ্যামলের জীবনাচরণের পরিবর্তনগুলোকে খুব নিখুঁতভাবে চলচ্চিত্রের শুরুতে সত্যজিৎ রায় চিত্রিত করেছেন।

কর্পোরেট জগতে মানুষের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে জন্ম নেওয়া উৎকণ্ঠা এবং মানবিক সম্পর্কের শিথিলতার দিকগুলোর প্রকট হয়েছে শ্যামল চরিত্রে। শ্যামলের স্ত্রী দোলনের মাঝেও একই মনোভাব লক্ষ করা যায়। তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন যে, তার স্বামী কোম্পানির ডিরেক্টর হবে। তাদের সাত বছর বয়সের একমাত্র পুত্রটিকে তারা দার্জিলিংয়ের একটি বোর্ডিং স্কুলে পড়তে রেখে এসেছে। পুত্রের ব্যাপারেও তাদের খুব বেশি ভ্রূক্ষেপ খেয়াল করা যায় না।

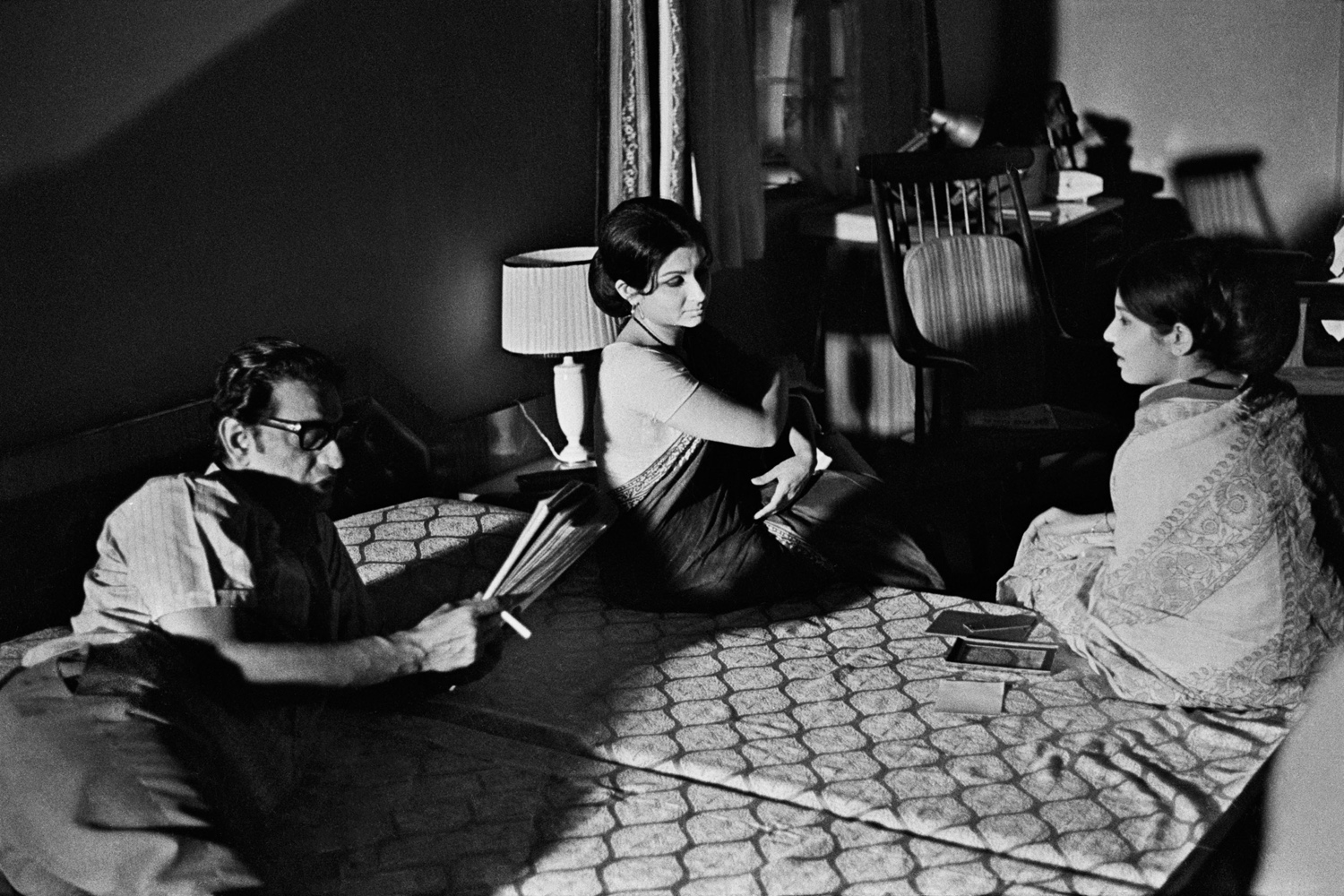

শ্যামলদের বাড়িতে একটা সময় পাটনা থেকে আগমন ঘটে তার ছোট শ্যালিকা সুদর্শনার (শর্মিলা ঠাকুর), যার ডাক নাম ‘টুটুল।’ টুটুলের চোখেই শ্যামলেন্দুর চতুর্পাশ এ চলচ্চিত্রে বিশ্লেষিত হয়েছে। ব্যস্ত জীবন এবং বিলাসিতার আড়ালে তার নিঃসঙ্গতা এবং শক্ত মানুষের ছায়ার আড়ালে তার দুর্বলতার দিকগুলো টুটুলের চোখে ঠিকই ধরা পড়েছে।

কর্পোরেট জগতের একজন মানুষ হিসেবে শ্যামলেন্দুকে নিয়মিত স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ক্লাবে যেতে হয়, বন্ধুরা বাড়িতে এলে তাদের নিয়ে মদ খেতে হয়, ঘোড়দৌড়ের মাঠে হাজির হয়ে বাজিও ধরতে হয়। তাকে বেশ আগ্রহ নিয়ে এসব করতে দেখা যায়, কিন্তু এগুলোই কি তার জীবনের সর্বস্ব? এক সকালে ঘুম থেকে উঠে একান্ত এক মুহূর্তে সে টুটুলকে বলে ফেলে,

“যখন স্কুলে পড়তাম কয়েকটা সাবজেক্ট ছিল যেমন, জিওগ্রাফি ভীষণ খারাপ লাগত, কিন্তু সেটা বাদ দিতে পারতাম না। বিকজ দে ওয়ার পার্ট অব দ্য সিলেবাস।”

টুটুল জিজ্ঞেস করে,

“তার মানে আপনি বলতে চান যে, আপনাকে এখনও অনেক কিছু করতে হয়, যা করতে আপনার খারাপ লাগে?”

উত্তরে শ্যামলেন্দু হতাশ স্বরে বলে,

“তা না হলে যে এক জায়গায় পড়ে থাকতে হয়। প্রোমোশন হয় না। সেটা কি ভালো?”

টুটুল আর কিছু বলে না। শ্যামলেন্দুর মনস্তত্ত্বের বিপরীত দিকটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

আধুনিক জীবনের পরিবর্তনের দিকগুলোও এ চলচ্চিত্রে উঠে এসেছে। যে বিশাল ভবনের আট তলার ফ্ল্যাটে শ্যামলেন্দু তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকে, সেখানে তার বাবা-মাকে কোম্পানির নিয়ম অনুসারে সাথে রাখা সম্ভব হয়নি। এক রাতে সে যখন তার বন্ধু এবং সহকর্মীদের সাথে বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে মদ খাচ্ছিল, তখন বৃদ্ধ বাবা মা বালিগঞ্জ থেকে পুত্রের বাড়িতে বেড়াতে আসে। স্কুল মাস্টার পিতা আনন্দের পরিবর্তে এমন পরিস্থিতিতে এসে যেন বিব্রত হয়ে পড়ে। এসব ঘটনার মাধ্যমে চলচ্চিত্রকার পারিবারিক সম্পর্কের শিথিলতার দিকগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

সত্যজিৎ রায় অস্থির সময়ের কোনো চিত্র এ চলচ্চিত্রে সরাসরি দেখাননি। শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথা, বিভিন্ন স্থানে বোমা পড়ার শব্দ পর্যন্ত এখানে শোনা গেছে। তবে তা এ চলচ্চিত্রের কোনো চরিত্রকে প্রভাবিত করেনি, বরং তাদেরকে নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে বিলাসিতা এবং স্বাভাবিক জীবনে লিপ্ত থাকতে দেখা গেছে। একমাত্র টুটুলের এগুলোর প্রতি আগ্রহ দেখা গেছে, কারণ তার প্রেমিকটি নাকি একজন বেকার বিপ্লবী।

সময়ের অস্থিরতা যে উচ্চবিত্তদের স্পর্শ করে না, তারা নিজেদের জগৎ নিয়েই আত্মনিমগ্ন থাকেন, তা খুব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন চলচ্চিত্রকার।

এক পর্যায়ে শ্যামলেন্দুর স্বাভাবিক জীবনে একটি সংঘাতের সৃষ্টি হয়। দেখা যায়, মধ্যপ্রাচ্যে একটা এক্সপোর্ট ডিলে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ত্রুটির জন্য যথাসময়ে সাপ্লাই দেওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। দ্বিধাগ্রস্ত শ্যামলেন্দু সমস্যার সমাধানে বেছে নেয় একটি হীন পন্থা। তার বুদ্ধিতে কারখানায় সমস্যা সৃষ্টি করে সেখানে পরিকল্পিতভাবে একটি বোমা ফাটানো হয়। সে বোমার আঘাতে গেটম্যান আহত হয়ে প্রায় মরতে বসে। কারাখানাটি বন্ধ হয়ে যায় এবং এক্সপোর্ট ডিলটির সাপ্লাই পরে দেওয়ায় সম্মতি পাওয়া যায়।

শ্যামলেন্দু ভদ্রতার খাতিরে অফিসিয়াল ভিজিটে তাকে দেখতেও যায়, তবে গেটম্যানের দুর্দশা তাকে স্পর্শ করে না। এ পুরো ঘটনাটি নিয়ে তার মাঝে কোনো অনুশোচনাবোধ পরিলক্ষিত হয় না। শুধু কয়েকবার তাকে আমতা আমতা করে বলতে শোনা যায়,

“এসবে তো আমার অভ্যেস নেই। এজন্য অস্থির লাগছে।”

ব্যক্তিস্বার্থের কাছে কারখানার শত শত শ্রমিকের স্বার্থ শ্যামলেন্দুর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তার বুদ্ধিতে কোম্পানির উচ্চপদস্থরা সবাই খুশি হয় এবং সে ‘অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর’ হিসেবে পদোন্নতি পায়। সবার কাছে বাহবা পেলেও শ্যলিকা টুটুল শ্যামলেন্দুর এই হীনবুদ্ধি পরিষ্কারভাবে ধরতে পারে। সে শ্যামলেন্দুর উপহার দেওয়া একটি হাতঘড়ি তাকে খুলে ফেরত দেয়। পদোন্নতির মাধ্যমে বিজয়ী হলেও নিজের কাছে শ্যামলেন্দু হেরে যায়। এমন একটি পরিস্থিতিতেই চলচ্চিত্রটির সমাপ্তি ঘটেছে।

এই চলচ্চিত্রটি ৩৩তম ভেনিস ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে FIPRESCI অ্যাওয়ার্ড এবং ১৯৭১ সালে ‘শ্রেষ্ঠ ফিচার চলচ্চিত্র’ হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায়।

সময় এবং সময়ের শ্রেণিচরিত্রকে ধারণ করে ‘সীমাবদ্ধ’ চলচ্চিত্রটি বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করেছে। কলকাতা শহরে পুঁজিবাদের বিকাশের সূচনা পর্বকে চিহ্নিত করতে চাইলে এ চলচ্চিত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর আবেদন সব সময়েই অক্ষুণ্ণ থাকবে।

আরও পড়ুন: