বাংলা সাহিত্যের আকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম আলাউদ্দিন আল আজাদ। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটকসহ সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম জাতীয়তাবাদের ঊর্দ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। মাত্র দেড় বছর বয়সে মা এবং দশ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়ে অভিভাবকহীনভাবে যেমন সংগ্রাম করে বড় হয়েছেন, তেমনই কঠোর পরিশ্রম, বিচিত্র পাঠাভ্যাস ও সাধনার মাধ্যমে নিজেকে সাহিত্যজগতের জন্য প্রস্তুত করেছেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ; Image Source: jugantor.com

বামপন্থী চিন্তাধারার একজন প্রগতিশীল মানুষ হিসেবে তিনি যুক্ত ছিলেন সব ধরনের সংগ্রাম ও আন্দোলনে। বায়ান্নোতে ভাষা আন্দোলনের পর তৈরি প্রথম শহীদ মিনার পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভেঙে ফেললে অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র তরুণ কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেছিলেন তাঁর প্রতিবাদী কবিতা “স্মৃতিস্তম্ভ”,

“স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার ?

ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো চারকোটি পরিবার

খাড়া রয়েছি তো !

যে-ভিত কখনো কোনো রাজন্য পারেনি ভাঙতে।

হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার

খুরের ঝটকা ধুলায় চূর্ণ যে পদ-প্রান্তে

যারা বুনি ধান

গুণ টানি, আর তুলি হাতিয়ার হাঁপর চালাই

সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য ।

ইটের মিনার

ভেঙেছে ভাঙুক ! ভয় কি বন্ধু, দেখ একবার আমরা জাগরী

চারকোটি পরিবার।”

বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনার পর, পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। বর্ণাঢ্য ও বিশাল কর্মজীবনের পাশাপাশি আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসামান্য দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন।

‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত প্রথম উপন্যাস। একে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। একজন চিত্রশিল্পীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং তার জীবন ও প্রেমকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক ধারায় এটি একটি অন্যতম সংযোজন। একজন চিত্রশিল্পীর জীবনের অনুভব এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রেম ও প্রাণের স্বরূপ এ উপন্যাসে নতুন রূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে ‘পদক্ষেপ’ পত্রিকার ঈদসংখ্যায় এ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’ বইটির প্রচ্ছদ; Image Source: আহমদ পাবলিশিং হাউস

চিত্রশিল্পী জাহেদের আপন ভাষ্যে এই উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে। আর্ট স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র জাহেদের সঙ্গে রঙের দোকানে হঠাৎ করেই পরিচয় ঘটে জামিলের। জামিলের অনুরোধে তাকে বিজ্ঞাপন আঁকার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে জামিলের বোন ছবির সঙ্গে জাহেদের পরিচয় হয়। ছবির সাদামাটা মায়াময়ী ভাব অতি দ্রুতই জাহেদকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে ফেলে। ছবির আকর্ষণেই জাহেদ বারবার জামিলের বাড়িতে যেতে থাকে। একপর্যায়ে জাহেদ ছবির প্রতি ভালবাসা অনুভব করতে শুরু করে এবং শীঘ্রই দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালবেসে কাছে আসে। মূলত, প্রেমের উত্থান এবং প্রেমকে লালন করার তীব্র সৌন্দর্যের বর্ণনার মাধ্যমে উপন্যাসটির সূচনা ঘটে।

জামিল একসময় ছবির প্রতি জাহেদের আকর্ষণ বুঝে ফেলে। জামিল মনে করতো, বিয়ে সত্যিকারের শিল্পী হওয়ার পথে অন্তরায়। তাই জাহেদ জামিলের কাছে ছবিকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে বিরুপভাবে প্রতিক্রিয়া করে। জামিল জাহেদকে আঘাত করে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে। কলকাতায় আর্ট স্কুলে পড়াকালে সহপাঠিনী মীরা দাশগুপ্তার সাথে জামিলের প্রেম হয় এবং তাদের বিয়েও হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে বিরাগ জন্মালে তারা পৃথক হয়ে বাস করতে শুরু করে। জামিল অসুস্থ হয়ে পড়লে জাহেদ মীরাকে ডেকে আনে এবং মীরা অসুস্থ জামিলের আবারও সেবা করতে শুরু করে। তাদের পুনরায় পারিবারিক মিলন ঘটে। এরপর মীরার মাধ্যমেই জাহেদ ও ছবির বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়।

Image Source: রকমারি

অবশেষে শরতের একদিনে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের প্রথম রাতে জাহেদ আবিষ্কার করে- ছবির দেহে স্পষ্ট মাতৃত্বের চিহ্ন। মুহূর্তেই তার পুরো জগত দুলে ওঠে। কোথায় যেন সুর কেটে যায়। দীর্ঘ কয়েকদিন টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গিয়ে সে ছবির কাছে প্রশ্ন করে, “কেন ধোঁকা দিলে?” রাতভর জেগে ছবির কান্নাভরা কণ্ঠ থেকে সে জানতে পারে, ছবির দাদা জামিলের কাছে আসা এক ব্যবসায়ী পশুর হাতে বাধ্য হয়ে সকলের অজান্তে তার নিরীহ আত্মসমর্পণের গল্প। ছবির পেটে আসা বাচ্চাটিকে পরে গর্ভপাত করে নষ্ট করে ফেলা হয়। শিশুর কান্না শুনলেই ছবির বুকে যে হাহাকার জেগে ওঠে, তার করুণ গল্প সে শোনায়। ছবি গভীর ভালবাসায় বলে, জাহেদই তার জীবনের প্রথম প্রেম এবং তার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। জাহেদ অনুভব, দুর্ঘটনার কবলে ছবি ছিল নিতান্তই অসহায়, তাই সেটি উপেক্ষা করাই শ্রেয়।

জাহেদের ভাষ্যে,

আমি সামান্য আঘাত করলেই এখন সে মুষড়ে পড়বে এবং তাতে আমার মনের ঝাল মিটবে, কিন্তু ঐটুকুই, আর কোনো লাভ নেই। অপরপক্ষে ইচ্ছে করলে আমি এখন ওকে আরো মঞ্জরিত করে তুলতে পারি, করতে পারি আরো সার্থক ও সুন্দর। তার জন্য প্রয়োজন প্রেম ও ক্ষমা।

‘যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায় ভালমন্দ মিলায়ে সকলি’, তারই পূজায় বলি হবার ইচ্ছেটা তো শুধু লাবণ্যের নয় বরং এটা আকাঙ্ক্ষিত জনের কাছে নরনারী- মাত্রেরই দাবি। এখন আমি ওকে ভালবেসেছি কি না এটাই প্রশ্ন। যদি বেসে থাকি তাহলে এতটুকু ক্ষমা করতে পারবো না?… কতটুকু আত্মত্যাগের প্রয়োজন তার জন্য? চেষ্টা করে দেখা যাক।

সংকীর্ণতার বদলে মহত্ত্ব দেখিয়ে সব ঘটনাকে জাহেদ সহজভাবে গ্রহণ করে এবং ভালবেসে আবার ছবিকে আগলে ধরে। তার কাছে মনে হয়, ছবির আর তার ভালবাসাই তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য। তাদের ভালবাসায় জন্ম নেয় তাদের ভালবাসার প্রথম পুষ্প-সন্তান টুলটুল।

মা ও সন্তান; Image Source: etsy.com

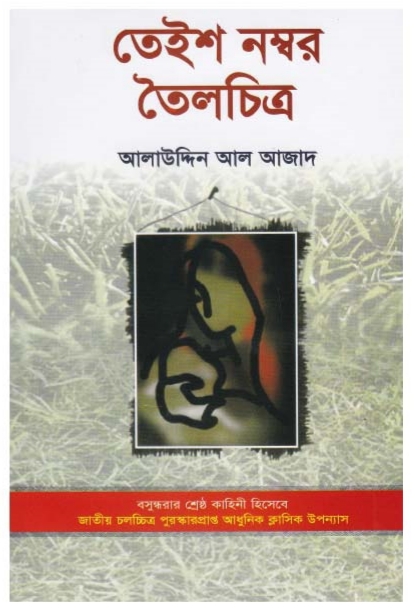

জীবনে দুঃখ-কষ্ট বা বেদনার চেয়ে হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসরিত প্রেমও যে একজন শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির প্রধান অনুপ্রেরণা হতে পারে, তা জাহেদ বিশেষভাবে অনুভব করে। মায়ের কোলে গভীর মমতায় জাপটে ধরে বসে থাকা শিশুর যে চিত্র, ঐ চিত্রের সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোথাও নেই বলে জাহেদের মনে হয়। ছবি ও টুলটুলের একটি ছবি এঁকে সে ছবিটির নাম দেয় ‘মাদার আর্থ’, অর্থাৎ ‘বসুন্ধরা’। পাকিস্তানের ‘জাতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী’তে ছবিটি প্রথম পুরস্কার পায়। স্নিগ্ধতায় ভরা সেই ছবিটির সৃষ্টির কাহিনী বলতে গিয়েই এ উপন্যাসের গল্প জাহেদ বলতে শুরু করে। এছাড়া বন্ধু মুজতবার সাথে জাহেদের পতিতালয় এবং পাহাড়ী এলাকায় যাওয়ার কিছু আনুষঙ্গিক ঘটনাও রয়েছে। পতিতালয়ের রাধারানী অথবা পাহাড়ি এলাকায় মগকন্যা তিনার সাথে মুজতবার ব্যর্থ প্রেমও এ উপন্যাসের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। জাহেদের পাকিস্তান থেকে পুরস্কার পেয়ে প্লেনে করে পুনরায় ঢাকায় ফিরে ছবি ও টুলটুলকে কাছে টেনে নেওয়ার কথা বলে উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটেছে।

১৯৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও এতটা বছরে উপন্যাসটির আবেদন এতটুকু কমেনি। মূলত, লেখকের ছন্দময় লেখার প্রাঞ্জলতা, জীবনকে সূক্ষ্মভাবে দেখার সক্ষমতা এবং লেখার কাব্যিক সাবলীল ভঙ্গির জন্য উপন্যাসটি এক অপরূপ স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে। মাত্র ৭২ পৃষ্ঠার একটি উপন্যাস, চাইলেই হয়তো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যাবে। কিন্তু এর রেশ থেকে যাবে বহুক্ষণ। এই উপন্যাসটি পাঠকের চিন্তার প্রসার ঘটাবে, মানসিক উদারতা বাড়াবে।

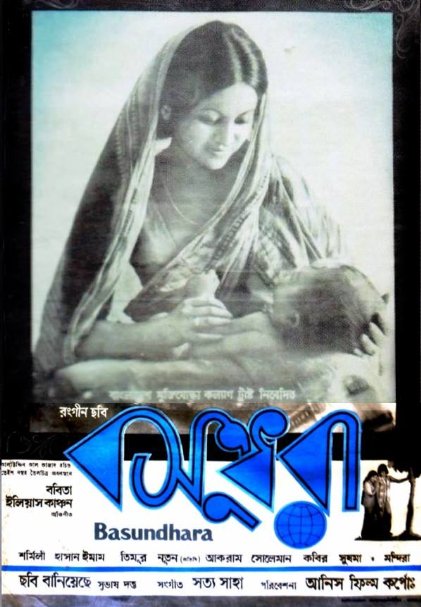

‘বসুন্ধরা’ সিনেমার পোস্টার; Image Source: wikipedia.org

কবিতার কোমলতা এ উপন্যাসের পাতায় পাতায় এসে ভর করেছে। একটি বিশেষ সময়কে অতিক্রম করে উপন্যাসটি ক্লাসিকের মর্যাদা অর্জন করেছে। সুভাষ দত্তের পরিচালনায় এই উপন্যাসটি ১৯৭৭ সালে সিনেমায় রূপায়িত হয়েছে ‘বসুন্ধরা’ নামে। সিনেমাটি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে।

একজন শিল্পীর দৃষ্টিতে জীবনবোধ, তাঁর জীবনের বিচ্ছিন্নতা ও প্রেমের তীব্রতা এবং সত্যকে গ্রহণ করার সক্ষমতাকে তুলে ধরতে বাংলা সাহিত্যের একটি অনন্য উপন্যাস ‘তেইশ নম্বর তৈলচিত্র’।