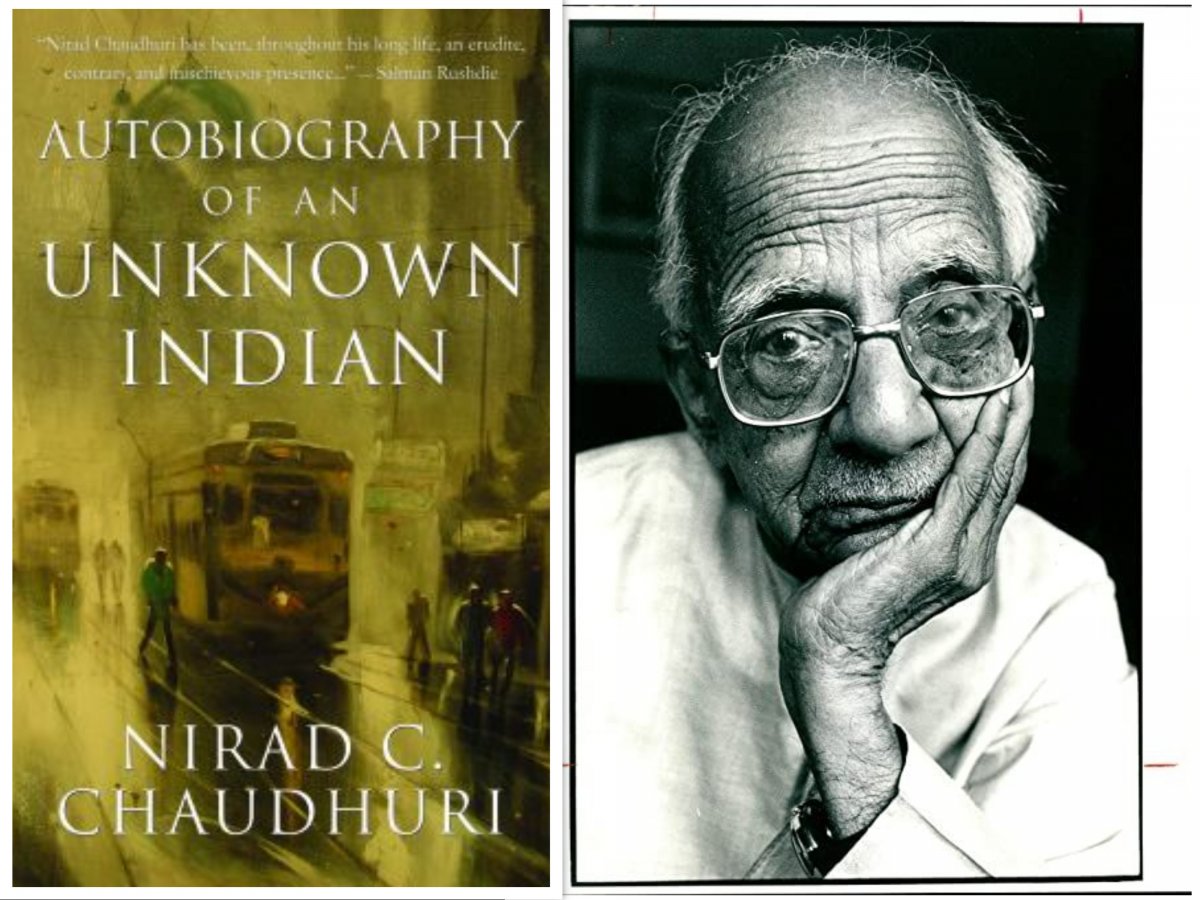

বৃহত্তর ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে জন্ম নেওয়া যে মানুষটি পরে কলকাতা ঘুরে ইংল্যান্ড জয় করেছেন, সেই মানুষটি ছিলেন এই অঞ্চলের একজন আলোচিত ও সমালোচিত ব্যক্তি। ১৯৫১ সালে হঠাৎ কোনো বই লেখার অভিজ্ঞতা ছাড়া (এর আগে যা লিখেছেন, তা সংবাদপত্রের জন্য) প্রথম বইটি লিখলেন নিজের আত্মজীবনী। খ্যাতিমানরা খ্যাতির শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে লেখেন আত্মজীবনী। কিন্তু তিনি কখনোই প্রচলিত চিন্তায় আর গড্ডলিকাপ্রবাহে ভেসে যাওয়ার মানুষ নন। যেমন কথা, তেমন কাজ। আত্মজীবনী সাড়া ফেলল সারা ভারত এবং ইংল্যান্ডেও।

স্বয়ং উইনস্টন চার্চিল বলতে বাধ্য হলেন, এটি তার পড়া প্রিয় বইয়ের একটি। এ অজানা ভারতীয় লোকটি এখন সবার পরিচিত নীরোদ সি চৌধুরী। এর আগে ভারতে ইংরেজি লেখনীতে আমরা বড় অর্জন ধরতে পারি রবীন্দ্রনাথের নিজের করা গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদকে, যার কারণে তিনি নোবেল পেয়েছেন। জহওরলাল নেহেরু, আর কে নারায়ণ পরবর্তী সময়ে ইংরেজিতে লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু, নীরোদ সি চৌধুরী সেসব ব্যাকরণ পাল্টে অনন্যসুন্দর ইংরেজিতে এই আত্মজীবনী লিখলেন, যা পড়ে স্বয়ং নেটিভদের চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। আজকের আলোচনা তার সেই আত্মজীবনীতেই থাকুক।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এক ফরাসি কবির বয়াত দিয়ে বলেছেন, পৃথিবী হলো এক পুরাতন পাণ্ডুলিপি, যার প্রথম এবং শেষ পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। মানুষ তাই জানে না, পৃথিবীর শুরু আর শেষ কেমন। এই জানার প্রচেষ্টা যুগ যুগ ধরে করে আসছেন ঐতিহাসিক, দার্শনিকেরা। একজন ঐতিহাসিকের দেখার চোখ সাধারণের চেয়ে ভিন্নতর ভাবনায় গড়া। তিনি জানার চেষ্টা করেন, জানানোর চেষ্টা করেন। নীরোদ সি চৌধুরী একজন ঐতিহাসিক। তাই তার আত্মজীবনী যতটা না নিজের, তার চেয়ে বেশি একসময়ের ব্রিটিশ ভারতের, সেই সময়ের, সেই সমাজের। প্রত্যেকটা মানুষ তার সমাজের নানা পট পরিবর্তনের আর ঘূর্ণনের ভেতরে বেড়ে ওঠেন। কেউ তা প্রত্যক্ষ করেন, কেউ অবচেতনে সেই পরিবেশ প্রতিবেশে নিজেকে গড়ে তোলেন।

নীরোদ সি চৌধুরীর জন্ম ১৮৯৭ সালে। ব্রিটিশ শাসনের সূর্য তখন পড়ন্ত বিকেলবেলায়। সেই সময়ে সমাজে নানামুখী পরিবর্তনের হাওয়া। একদিকে আমরা রেনেসাঁর ছায়ায় বেড়ে ওঠা বাঙালির মানবতাবাদী, উদারনৈতিক শ্রেষ্ঠ মানুষ রবীন্দ্রনাথের দেখা পাই, অপরদিকে দেখতে পাই বঙ্কিমদের হিন্দুত্ববাদী রিভাইভালিজম। আরেকদিকে মুসলিম-হিন্দুর সম্পর্কের প্যাটার্ন পরিবর্তিত হচ্ছে। ইংরেজ শাসনবিরোধী আন্দোলনে দেখা যায় সন্ত্রাসী রূপ। সেই সময়ে জন্ম নেওয়া নীরোদ সি চৌধুরী প্রত্যক্ষ করেছেন এসব। তার ধর্ম, দর্শন, সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তায় যুক্ত হয়েছে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

এবার একটু পেছনে ফেরা যাক। বইয়ের প্রথমভাগে দেখতে পাই তার শৈশবের কিশোরগঞ্জ আর বনগ্রামকে। পড়তে পড়তে পাঠক গ্রামে পাখির কলতানে, জলের শব্দে হারিয়ে যেতে বাধ্য। মনে হবে, কোনো এক দীর্ঘ প্রান্তরের এক কোণে হারিকেনের মৃদু আলোয় একাকী জোনাকির আলোকে সাথে নিয়ে পড়ছেন। যাদের শৈশব গ্রামে, তারা জানে বৃষ্টির পতন, কাদা হয়ে যাওয়া রাস্তা, নৌকা, ধানক্ষেতের কথা। লেখক এসবের বর্ণনা দিয়েছেন আশ্চর্য সততায়। এখানে একটি কথা বলতে চাই- লেখক ইংল্যান্ডে গিয়েছেন ১৯৫৫ সালে। তার আগেই তার শৈশবের পড়া বইয়ে ইংল্যান্ড ভাবনা বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। শৈশবের নানা ঘটনা তিনি যুক্ত করেছেন, যা অনেক পারিপার্শ্বিকতা বুঝতে যথেষ্ট অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে।

১৯১০ সালে তিনি গ্রাম ছেড়ে আসেন শহরে। শহুরে সংস্কৃতির সাথে গ্রামে বেড়ে ওঠা কিশোরের মিথস্ক্রিয়া কেমন হয়, তার সুন্দর এক ছবি এঁকেছেন তিনি। গ্রামের ঋতুপরিবর্তনের সাথে শহরের যে আদ্দিকালের পার্থক্য, তা-ও বোঝা গেছে। গ্রামে যে বৃষ্টি রোমান্টিকতায় ধরা দিত, তা শহরে এসে ভয়ের সৃষ্টি করেছে। জমাট পানি, কাদা জমে যাওয়া, নোংরা ড্রেনেজ শত বছরের চলা এসবের পরিবর্তন যে আজও হয়নি, তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তব্যের মাধ্যমে। আর্থিক সংকটে পরিবার কিশোরগঞ্জে ফিরে গেলেও কলকাতায় তার ‘মেস জীবন’ শুরু হয়। এই সময়কে তিনি নাম দিয়েছেন ‘নাগরিক-ছাত্র’। গ্রাম থেকে উঠে আসা মানুষদের শহরে বেড়ে উঠতে কী কী প্রতিকূলতা, প্রতিক্রিয়া সামলাতে হয়- তারও ক্রমিক বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষ করে শহুরে খাবার এবং শহুরে উচ্চারণ নিয়ে কথা বলেছেন, যার কারণে অনেকের হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়। ফলে, তার ভাষায় গ্রাম্য মূলের মানুষের প্রান্তগুলোকে আর ধারালো করা হয়ে ওঠে না।

কলকাতা জীবনে তিনি তার শিখন প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ বর্ণনায় বলেছেন, কীভাবে লুকিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসসমগ্র পড়ে শেষ করেছিলেন। সেই সময়ের তার পড়ার বড় অংশ ছিল মূলত বিশ্বযুদ্ধকেন্দ্রিক, বিশেষ করে নানা সামরিক বিষয়ে তার পড়ার আগ্রহ দেখি; যেমন- অস্ত্র, যুদ্ধবিমান, জাহাজ ইত্যাদি। তখন চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৮)।

এর আগে তিনি যখন কিশোরগঞ্জে ছিলেন, তখন দেখি, মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য প্রায় মুখস্থ পারতেন। বঙ্কিম সমগ্র থেকে শুরু করে মহাভারত, রামায়ণও অল্প বয়সেই পড়েন। এছাড়া আমরা দেখি তার ইংরেজি পড়ার গভীরতা। বিশেষ করে তখনই মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বার্ক, লুথার, ফক্স-এর সাহিত্যকর্ম পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে পরবর্তী জীবনের ‘অ্যাংলোফাইল’ হওয়ার রহস্য কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যায়। ফরাসি বিপ্লব, বোয়ের যুদ্ধ, রুশো জাপান যুদ্ধ কোনোকিছুই তাকে এড়িয়ে যায়নি। পারিবারিকভাবে তিনি নেপোলিয়নের অনুরাগী ছিলেন। দান্তন, রোবসপিয়র, মিরাবু এদের সাথে পরিচিত থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমান সময়ে উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি নিয়েও আমরা কতটুকু ইতিহাস, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সচেতন? সেটাকেই তিনি বলেছেন-

“ডিগ্রি নিয়ে ফিরে যাওয়া মোটাদাগে পরিবর্তনহীন থেকে”।

নীরোদ সি চৌধুরী কৈশোরে তার ধর্ম-দর্শন কিংবা নব-নৈতিকতার বিষয়টি বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলের হাতে সৃষ্টি হওয়া রেনেসাঁর গতি বৃদ্ধি করেছিল ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মীয় পরিবর্তনকে আমরা বলতে পারি বর্তমান ভাষায় ‘গরীবের প্রোটেস্টেন্ট আন্দোলন’, কিন্তু তা কতটুকু প্রাপ্তিস্বীকার করেছে? তবে এই আন্দোলন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজ পরিবর্তনের এক যুগান্তকারী ধাপ। আর তখনই প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু সমাজে একশ্বেরবাদী, বহুশ্বরবাদী, ছদ্ম বৈজ্ঞানিক হিন্দুত্ব, হিন্দুত্ব পুনর্জীবন ইত্যাদি নানা মত-পথের বিতর্ক চলেছিল; তাও তিনি আলোচনা করেছেন। সেই সময়ের সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, সীমাবদ্ধতার কথা তুলেও ধরেছেন, একইসাথে ইংরেজদের নানা অত্যাচার, নানা পলিসির দুর্বলতাও উঠে এসেছে এসব আলোচনায়।

বইটির পঠন আলোচনায় অন্যতম প্রিয় অধ্যায় ‘পাণ্ডিত্যে অবগাহন’ (initiation to scholarship)। এখানে আমরা তার গভীর জ্ঞান অর্জনের তৃষা দেখতে পাই। একজন ইতিহাসপ্রিয় হলেও তিনি আসলে সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী হওয়ার চেষ্টায় নিজেকে পড়ায় আটকে রেখেছেন। জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে উধাও হয়ে গেছে এখন, এ পরিপ্রেক্ষিতে নীরোদ সি চৌধুরীও আক্ষেপের সুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন। কার্লাইলের কথার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন

“বইয়ের সমারোহ হলো বিশ্ববিদ্যালয়!”

সেই বইয়ের ভুবনে গড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি। লাইব্রেরিতে দিনের পর দিন ঝড়, বৃষ্টি সবকিছু উপেক্ষা করে ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতেন। সেখানে তার প্রিয় ঐতিহাসিক, পণ্ডিতদের কথা আলোচনা করেছেন, এনেছেন তার বিভিন্ন বই পড়ার কথা। এই অধ্যায়ের শেষে তার জুড়ে দেওয়া প্রবন্ধটি ঐতিহাসিকদের জন্য লোভনীয় হতে পারে। শেষ পর্বে আমরা দেখি, লেখক সামাজিক জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরতে চেয়েছেন। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত থেকে ভাসমান মানুষ (পূর্ব বাংলার মানুষজন, যাদের অবজ্ঞা করে ‘বাঙাল’ ডাকা হতো) সবার জীবন পরখ করতে চেয়েছেন। এছাড়াও কলকাতা জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য, জীবনাচরণ, ঘরবাড়ির অন্দরসজ্জা, ভদ্দরলোক-বাবু সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাওয়া যায়। বাঙালি জীবনের আড্ডা ও দলাদলি নিয়ে তিনি বিশদ লিখেছেন। আড্ডা ও দলাদলি যে বাঙালির দীর্ঘদিনের যুথবদ্ধ মানসিকতা, তা উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন- এটা সমাজের অনঢ় এবং অপরিবর্তনশীল রূপ।

এছাড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ, গান্ধীজির অসহযোগ কিংবা আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি আস্থা-অনাস্থা ব্যাখ্যা আলোচনা করেছেন। আল বেরুনির ‘ভারততত্ত্ব’ বইয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন প্রাচীন হিন্দু ধর্মের নানা আচার সর্বস্বতার কথা। হিন্দু, মুসলিমের নিজেদের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হিংসা-প্রতিহিংসা, যার অধিকাংশের উৎস ছিল প্রোপাগান্ডামূলক, উগ্র জাতীয়তাবাদী চিন্তা এবং অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা-উদাসীনতা জ্ঞান দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ; যাদেরও সেই সময়ে অনেক লাঞ্ছনা পার করতে হয়েছে। পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ।

আসলে বইটিতে ইতিহাসের নানা ব্যাখ্যা, আলোচনায় যে বিভিন্নমুখী জ্ঞান, প্রজ্ঞার প্রতিফলন পাওয়া যাবে, যা সরাসরি নীরোদ সি চৌধুরীর জীবন উপলব্ধ। তাই এসব বিষয়ে বহুমাত্রিক জ্ঞান ও বিশ্লেষণের জন্য বইটি একটি অবশ্যপাঠ্য। এই বইটি লেখক শেষ করেছেন তার ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে একটি বড় প্রবন্ধ দিয়ে।