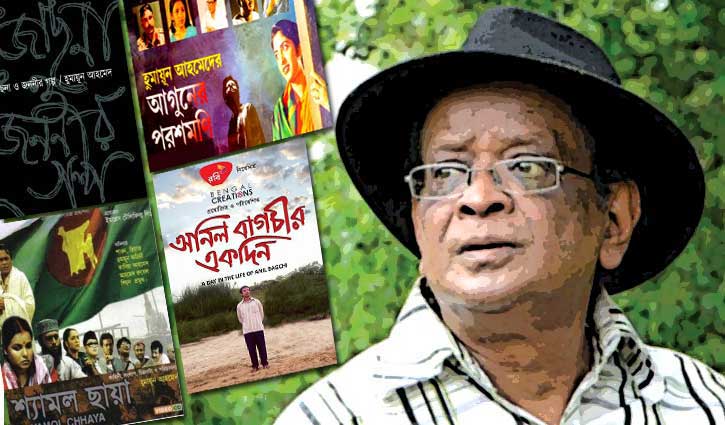

হুমায়ূন আহমেদ, বাংলা সাহিত্যের আকাশে সবচেয়ে বড় নক্ষত্রের নাম। বাংলাদেশের গোটা একটি পাঠবিমুখ প্রজন্মকে বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলার দায়ভার তিনি তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে, এবং মৃত্যুর আগে রেখে গেছেন নিজের লেখার এক বিশাল পাঠকগোষ্ঠী। এদেশের আনাচে-কানাচে খুঁজলে এমন অনেক মানুষেরই সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা জীবনে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে শুধু একজনের বই-ই পড়েছে। সেই একজনটিই হলেন হুমায়ূন আহমেদ।

কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ তো শুধু লেখক নন। তিনি নিজের পরিচয়কে কেবল পরিচয় কেবল ঔপন্যাসিকের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। উপন্যাসের পাশাপাশি ছোট গল্প তো লিখেছেনই, সেইসাথে আত্মপ্রকাশ করেছেন নাট্যকার, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও; এবং শিল্প-সংস্কৃতির যে অঙ্গনেই তিনি হাত দিয়েছেন, সেখানেই অনুমিতভাবে সোনা ফলিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের সিংহভাগ শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের যে সাংস্কৃতিক রুচিবোধ, সেটিও গঠন করে দিয়েছেন তিনিই।

হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টিকর্মে খুব গুরুত্বের সাথে আলোকপাত ঘটেছে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধেরও। মুক্তিযুদ্ধের সাথে তার নিজের ছিল খুবই গভীর সংযোগ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং সেই সময়ে পাকবাহিনীর হাতে বন্দিও হয়েছিলেন। নির্যাতনের পর এক পর্যায়ে তাকে হত্যার জন্য গুলিও চালানো হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই সৌভাগ্য হয়নি তার বাবা ফয়জুর রহমানের। ১৯৭১ সালে পিরোজপুর মহকুমার এসডিপিও হিসেবে কর্মরত অবস্থায় ফয়জুর রহমানকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি সেনারা। জোছনামাখা এক রাতে উত্তাল নদীতে ভেসে গিয়েছিল তার মৃতদেহ।

বাবার জীবনের এই করুণ পরিণতি গভীর ছাপ ফেলে গিয়েছিল হুমায়ূন আহমেদের মনে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের পুরো নয়টি মাসই তিনি মৃত্যুকে এত কাছ দিয়ে দেখেছেন, সদা ভয় ও আতঙ্কের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে, পরবর্তীতে বারবার তার সৃষ্টিকর্মে ঘুরেফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের নানা প্রসঙ্গ। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি তার ছোট গল্প ও উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থাপন নিয়ে। তবে বাদ থেকে গেছে আরো দু’টি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, নাটক ও চলচ্চিত্র। এই দুই মাধ্যমেও মুক্তিযুদ্ধকে খুবই তাৎপর্যভাবে তুলে ধরেছেন তিনি; কখনো মূর্তভাবে, আবার কখনো বিমূর্ত অথচ নান্দনিকতার সাথে।

নাটকে মুক্তিযুদ্ধ

ঔপন্যাসিক হিসেবে শুরুতেই হুমায়ূন আহমেদ পাঠকপ্রিয়তা পেয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে হুমায়ূন আহমেদ নামটি পৌঁছে যায় সাহিত্যিক হিসেবে নয়, নাট্যকার হিসেবে। হ্যাঁ পাঠক, কথাটি শুনতে অদ্ভুত শোনালেও পুরোপুরি সত্য।

বাংলাদেশের নাটক ইন্ডাস্ট্রির মোড় ঘুরিয়ে দেয়া মানুষটিও হুমায়ূন আহমেদই। গল্প-উপন্যাস রচনার পাশাপাশি বহু টেলিভিশন নাটক লিখেছেন তিনি, নির্দেশনাও দিয়েছেন অনেক নাটক। তার সাড়া জাগানো নাটকের মধ্যে রয়েছে ‘কোথাও কেউ নেই’, ‘বহুব্রীহি’, ‘এইসব দিনরাত্রি’, ‘আজ রবিবার’, ‘অয়োময়’, ‘উড়ে যায় বকপক্ষী’ ইত্যাদি।

বলাই বাহুল্য, হুমায়ূন আহমেদের নাটকেও উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ। বিটিভির ধারাবাহিক নাটক ‘বহুব্রীহি’-তে টিয়া পাখির মুখ দিয়ে ‘তুই রাজাকার’ সংলাপটি বলিয়েছিলেন, তা আজ কিংবদন্তীতুল্য মর্যাদা পেয়েছে, পরিণত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এক সার্থক অভিব্যক্তিতেও। ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে যখন মুখরিত হয়েছিল শাহবাগ, সেখানেও একটি নিয়মিত স্লোগান ছিল ‘তুই রাজাকার’।

১৯৮৮-৮৯ সালের কথা। দেশের ক্ষমতায় তখন স্বৈরশাসক এরশাদ। টেলিভিশনে ‘পাকিস্তানি হানাদার’ বলা নিষিদ্ধ। বলতে হবে শুধু ‘হানাদার’। এছাড়া ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন বা রেডিওতে ‘রাজাকার’ শব্দটিও আর ব্যবহৃত হয়নি। পুরো একটি প্রজন্ম বেড়ে উঠছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে। এমনই একটি সময়ে হুমায়ূন আহমেদ ঠিক করলেন নাটকে ‘রাজাকার’ শব্দটি ব্যবহার করবেন। কিন্তু মানব চরিত্রের মুখ দিয়ে কথাটি বলালে বিপদে পড়তে হতে পারে। ওই চরিত্রে রূপদানকারীর জীবনসংশয়ও হতে পারে। তাই তিনি কথাটি বলালেন টিয়াপাখির মুখ দিয়ে। এমন বুদ্ধিবৃত্তিক দুঃসাহস বোধহয় শুধু হুমায়ূন আহমেদই দেখাতে পারতেন।

তবে একটি জায়গায় অনেক দর্শককেই হতাশ হতে হয়েছিল। তারা ভেবেছিল, এই নাটকে হয়তো ‘পাকিস্তানি হানাদার’ কথাটিও শোনা যাবে। সে সুযোগও কিন্তু ছিল। সোবহান সাহেবের আবেদনে সাড়া দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমী রেশমা যখন আসে, পরিবারের যুদ্ধস্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে সে বলে, “মিলিটারির হাতে ওকে ধরিয়ে দেয়া হয়।” তবে ওই মিলিটারি যে পাকিস্তানি মিলিটারি, সে কথা আর বলা হয়নি।

অবশ্য এই আক্ষেপও হুমায়ূন আহমেদ ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন আরো নানাভাবে। যেমন নাটকের শেষ পর্বে দেখা যায় মামা হাতে বেশ কিছু টাকা আসার পর ‘ও আমার রসিয়া বন্ধুরে’ ছবি বানানোর বদলে সিরিয়াস ফিল্ম মেকার হতে চান, আর মনস্থির করেন ‘তুই রাজাকার’ নামক ছবি বানানোর। সেই ছবির কয়েকটি দৃশ্যও দেখানো হয় নাটকে। যার মধ্যে একটি দৃশ্যে দেখা যায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে কাদের, আর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

– তোর নাম কি?

– সৈয়দ আব্দুল কাদের।

– হুম, তুই মুক্তি বাহিনীর লোক?

– হ, আমি মুক্তিযোদ্ধা।

– তুই দেশের দুশ…

– হারামজাদায় কয় কী? হালা, তোর মুখে আমি ছেপ দেই। থু…থু।

এই বলে হাত বাঁধা অবস্থায়ই কাদের থুথু ছিটাতে থাকে পাক হানাদারদের মুখের দিকে।

এছাড়া নাটকের সমাপ্তিও হয়েছিল খুবই শিল্পসার্থকভাবে। শেষ পর্বে দেখা যায়, সোবহান সাহেব ১৯৮৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে বেরিয়ে পড়েছেন গ্রামের দিকে। তার সাথে ছিলেন এমদাদ খন্দকার। দুই বৃদ্ধ মিলে শুরু করেন ৬৮ হাজার গ্রামের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরির কাজ। এভাবেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বার্তা দিয়ে নাটকটি শেষ হয় যে অবিলম্বে শুরু হওয়া উচিত মুক্তিযুদ্ধের শহীদের তালিকা প্রণয়ন।

‘কোথাও কেউ নেই’ নাটকের সাথেও খুব সূক্ষ্মভাবে হুমায়ূন আহমেদ জুড়ে দিয়েছিলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্ক। এই নাটকের বাকের ভাই চরিত্রটিকে কে না চেনে! আসাদুজ্জামান নূর অভিনীত এই চরিত্রটি যখন কাঠগড়ায় দাঁড়ায় ও পরে তার ফাঁসি হয়ে যায়, সেটির প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিল-অবরোধ-আন্দোলন পর্যন্ত হয়েছিল। ফলে কালজয়ী রূপ ধারণ করেছে চরিত্রটি। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই, বাকের নামটি হুমায়ূন আহমেদ নিয়েছিলেন একজন সত্যিকারের বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম থেকে, যার আসল ছিল ছিল মোহাম্মদ আবু বকর। অবশ্য ইংরেজিতে নামের বানান Bakr লেখায় অনেকেই তাকে বাকের বলে ডাকত, এবং হুমায়ূন আহমেদ নিজেও তাকে জানতেন শহীদ বাকের হিসেবেই! এই নাটকে আরো একটি চরিত্রকে আমরা পাই, যার নাম বদি। বদি নামটিও তিনি নিয়েছিলেন আরেক মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ বদিউল আলম বদির নাম থেকে।

চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ

হুমায়ূন আহমেদ যে একজন সব্যসাচী, সে প্রমাণ তিনি দিয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাণেও দীপ্তি ছড়ানোর মাধ্যমে। সাহিত্যিক ও নাট্যকার হিসেবে যখন ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে বিরাজমান, ঠিক সে সময়ই তিনি হাত দেন চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজে, এবং অনুমিতভাবে সাফল্যের সন্ধান পান সেখানেও। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বানিয়ে যান ‘আগুনের পরশমণি, ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’, ‘দুই দুয়ারী’, ‘চন্দ্রকথা’, ‘শ্যামল ছায়া’, ‘নয় নম্বর বিপদ সংকেত’, ‘আমার আছে জল’, ‘ঘেটুপুত্র কমলা’র মতো অনবদ্য সব ছবি।

চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ প্রথমেই বেছে নেন মুক্তিযুদ্ধকে, এবং নিজের রচিত ‘আগুনের পরশমণি’ উপন্যাস থেকেই নির্মান করেন একই নামের চলচ্চিত্র। ‘আগুনের পরশমণি’ ছবিটির মূল উপজীব্য ছিল একাত্তরের অবরুদ্ধ ঢাকার গেরিলা যুদ্ধ। আর ছবিটি শুরু হয়েছিল তার নিজের রচিত সূচনাসংগীতের মধ্য দিয়ে:

হাতে তাঁদের মারণাস্ত্র চোখে অঙ্গীকার

সূর্যকে তাঁরা বন্দি করবে এমন অহংকার

ওরা কারা/ ওরা কারা / ওরা কারা?

ওরা কারা/ ওরা কারা/ ওরা কারা?

দীপ্ত চরণে যায়

মৃত্যুর কোলে মাথা রেখে ওরা জীবনের গান গায়।

এরপর তিনি ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্য দিয়ে একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংসতা, মুক্তিযোদ্ধাদের উপর নির্যাতন, জনমনে ক্ষোভ ও আতঙ্কের মতো বিষয়গুলোকে ফুটিয়ে তোলেন খুবই কার্যকরভাবে। অবরুদ্ধ ঢাকায় নিস্তব্ধ রাতের বুক চিরে ছুটে চলা হানাদার বাহিনীর সাজোয়া গাড়ির বহর কিংবা ট্রানজিস্টারের নব ঘুরিয়ে ভয়েস অব আমেরিকা, বিবিসি, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনার চেষ্টার এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের দৃপ্ত ভাষণ শোনা যাওয়া—এই সকল দৃশ্যই দর্শককে আরো বেশি একাত্ম করে তোলে ছবির পটভূমির সাথে।

ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে, যে পরিবারের কর্তা মতিন সাহেব। সেই পরিবারে ঘটনার ঘনঘটা শুরু হয় মতিন সাহেবের বন্ধুর ছেলে বদির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। সে ও তার সাথের মুক্তিযোদ্ধারা একের পর এক অভিযান করে সফল হতে থাকে। কিন্তু এক পর্যায়ে তাদেরকে ধরা পড়তে হয় পাকবাহিনীর হাতে। কী হয় শেষমেশ? দেশের মানুষকে মুক্ত করার শপথ নেয়া বীর মুক্তিযোদ্ধার দলের পক্ষে কি সম্ভব হবে নতুন দিনের সূর্যালোক দেখা? এমন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে শেষ হয় চলচ্চিত্রের কাহিনী।

১৯৯৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এ ছবিটি সেরা চলচ্চিত্র, সেরা পরিচালনাসহ আটটি শাখায় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। এ ছবির জন্য হুমায়ূন আহমেদ শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার, সংলাপ রচয়িতা এবং প্রযোজক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পান। বলা যায় প্রথম ছবির মাধ্যমেই তিনি চলচ্চিত্রকার হিসেবেও নিজের জাত চিনিয়ে দেন।

হুমায়ূন আহমেদের আরেকটি সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’। অনেকের কাছে এটি শুধুই গ্রাম্য পটভূমিকায় বিয়োগান্তক প্রেমের ছবি। কিন্তু শুধু কি তা-ই? মোটেই না। এই ছবিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাজুড়ে ছিল মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতি। এ ছবিতে আমরা দেখতে পাই গ্রামের এক অহংকারী, বদমেজাজী জমিদারকে, গ্রামের সকলের কাছেই যিনি ঘৃণিত। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন, নিজের বাড়িতে পাকিস্তানিদের ক্যাম্প করতেও দিয়েছিলেন।

এজন্য গ্রামের আর সবার মতো জমিদারের ছেলেও বাবাকে ঘৃণা করে, কখনো গ্রামে আসে না কিংবা বাবার সাথে সম্পর্কও রাখে না। ছবির শেষ পর্যায়ে অবশ্য জমিদার নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং গ্রামবাসীর কাছে নিজের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে তার বাড়িটি একটি হাসপাতাল নির্মাণের জন্য দান করে দেন। এই ছবির মাধ্যমেও হুমায়ূন আহমেদ খুব মোটা দাগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাতে গুরুত্বারোপ করেছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে দর্শকমনে নাড়াও দিয়েছেন।

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে নির্মিত হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় ও সর্বশেষ ছবি ‘শ্যামল ছায়া’। ২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি প্রতীকধর্মী ছবি, যার শুরুতেই দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের সময় আষাঢ় মাসে একদল মানুষ নৌকায় করে যাত্রা শুরু করেছে মুক্তাঞ্চলের দিকে। গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারকীয় নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচার জন্য এই মানুষগুলোর তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে মূলত হুমায়ূন আহমেদ দেশের স্বাধীনতাকামী দেশের প্রতীকী চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

ছবিটিতে দেখা যায় নৌকায় থাকা যাত্রীরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসেছেন, অথচ তাদের সকলের শেষ লক্ষ্য একটিই, তা হলো শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া, বেঁচে থাকা। এই অভিন্ন লক্ষ্যই তাদের মধ্যে এক পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করে দেয়। নৌকায় বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন পীতাম্বর, তার অন্ধ পিতা যাদব ও বৃদ্ধ ঠাকুরমা, করিম সাহেব ও তার পুত্রবধূ রাত্রি, ফুলির মা ও ফুলি, মুন্সি মোসলেম উদ্দীন ও তার স্ত্রী বেগম, গৌরাঙ্গ ও তার স্ত্রী আশালতা ও মা পার্বতী, জহির, মাঝি বজলু ও তার সহকারী কালুসহ কয়েকজন নারী ও শিশু। এই সকলের সাথে ঘটা টুকরো টুকরো ঘটনার ছোট ছোট দৃশ্যায়নের মাধ্যমে হুমায়ূন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধের একটি বৃহৎ চিত্র উপস্থাপন করতে চেয়েছেন, এবং নিঃসন্দেহে তাতে সফলও হয়েছেন।

সরাসরি যুদ্ধের দৃশ্য না দেখিয়েও যুদ্ধের আবহ ফুটিয়ে তোলা ও দর্শককে মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ের সত্যিকার অনুভূতি প্রদানে সক্ষম ‘শ্যামল ছায়া’ ছবিটির গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা এটিই প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র হিসেবে ২০০৬ সালের অস্কার পুরস্কারের জন্য বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র শাখায় বাংলাদেশের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রশংসার বৃষ্টিতে ভিজেছিল ছবিটি।

শেষ কথা

যদি কোনো বাংলাদেশিকে জিজ্ঞেস করা হয়, “জাতি হিসেবে আমাদের সবচেয়ে সম্মান ও গৌরবের বিষয় কোনটি?” অবধারিতভাবেই উত্তরটি হবে, “একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ।” কারণ একাত্তর ছাড়া আমাদের পরিচয়টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আজ যে আমরা নিজেদেরকে বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় দিই, সেই যোগ্যতা তো আমরা অর্জন করেছি ১৯৭১ সালেই। ওই বছরটিতেই নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে, ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও লাখো মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আজকের স্বাধীনতা।

তাই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা ও একাত্তরকে নিজেদের চেতনায় ধারণ করার কোনো বিকল্প নেই। এবং সেই ইতিহাস জানা ও চেতনা ধারণের ক্ষেত্রে একটি বড় হাতিয়ার হতে পারে আমাদের গণমাধ্যম, যেমন বই, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

আমাদের পরম সৌভাগ্য, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশের গণমাধ্যম সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে যেই মানুষটির হাত ধরে, সেই হুমায়ূন আহমেদেরই রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনেকগুলো কালজয়ী সৃষ্টিকর্ম। এমনটি কখনোই দাবি করা যাবে না যে শুধু হুমায়ূন আহমেদের এই সৃষ্টিকর্মগুলো দেখা ও পড়ার মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধকে পুরোপুরি জানা যাবে। তবে এটিও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, একাত্তর সম্পর্কে আরো জানার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে খুবই বড় ভূমিকা রাখতে পারে হুমায়ূন আহমেদের এই সৃষ্টিকর্মগুলো। তাই সবার কাছে অনুরোধ থাকবে হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এই সৃষ্টিকর্মগুলোর সাথে পরিচিত হওয়ার, এবং মুক্তিযুদ্ধকে জানার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার।

বই ও সিনেমা সম্পর্কিত চমৎকার সব রিভিউ আমাদের সাথে লিখতে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন এই লিঙ্কে: https://roar.media/contribute/

হুমায়ুন আহমেদের বইগুলো পড়তে ঘুরে আসতে পারেন এই লিঙ্কেঃ

.jpg?w=600)