মনে করুন, আপনি একটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এই মুহূর্তে সে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আপনার কাছে। কিন্তু জন্মানোর কিছু সময় পরেই আপনার সন্তানটি কেউ জোর করে কিংবা চুরি করে নিয়ে গেল। কী করবেন আপনি? আইনের সাহায্য নেবেন অবশ্যই, কারণ আপনি বিশ্বাস করেন আপনার সন্তানের নিরাপত্তা দেবে দেশের আইন, সে আপনি যে দেশের নাগরিকই হন না কেন। কিন্তু যদি দেখেন, যে আইনের দায়িত্ব ছিল আপনার আর আপনার সন্তানের নিরাপত্তা দেওয়া, সেই আইনই কেড়ে নিচ্ছে আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে? কী করবেন আপনি? কার কাছে যাবেন?

আপনি হয়ত ঠিক এই ব্যাপারটা কল্পনা করতে পারছেন না, কিংবা ভাবছেন এমনটা হওয়া সম্ভব না। কিন্তু ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে আমাদের সবার পরিচিত দেশ অস্ট্রেলিয়ায়, বছরের পর বছর ধরে।

অস্ট্রেলিয়া, যে দেশটিকে বর্তমানে এক কথায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে রায় দেবে অগণিত মানুষ, সেই দেশেরও আছে কিছু অন্ধকার ইতিহাস। আছে এক ‘হারিয়ে যাওয়া প্রজন্ম’, যাদের পরিবার আর জাতি এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে সেই কষ্টের ভার। এদেরকে বলা হয় ‘স্টোলেন জেনারেশন’।

Source: Pinterest

স্টোলেন জেনারেশান কী?

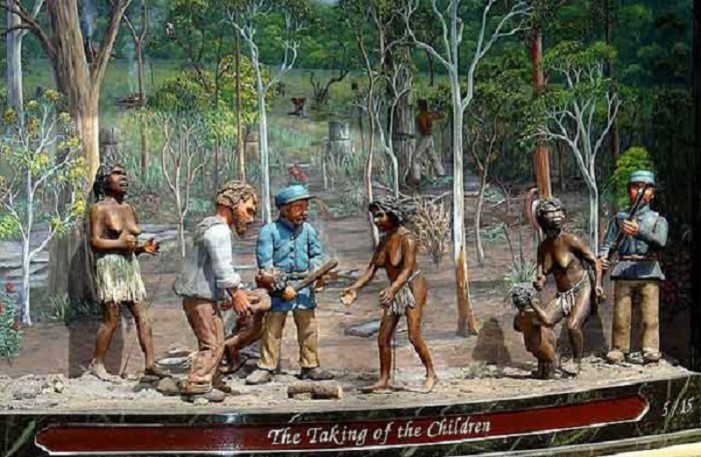

১৯১০ থেকে ১৯৭০ সালের মাঝে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের জন্য এক অদ্ভুত আইন প্রচলন করে তৎকালীন অস্ট্রেলিয়ান সরকার। ঐ আইনের আওতায় আদিবাসীদের বাচ্চা হবার সাথে সাথে তা জোরপূর্বক কিংবা লুকিয়ে সরিয়ে নেয়া হতো তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে, পাঠিয়ে দেয়া হতো কোনো ‘সাদা’ পরিবারে কিংবা কোনো এনজিওতে। অনেকটা সময় ধরে এই ব্যাপারটা চলে, যার ফলস্বরূপ অনেক আদিবাসী পরিবার হারায় তাদের সন্তান, অনেক সন্তান হারায় তাদের বাবা-মায়ের ভালোবাসা, তাদের শৈশব। এই আইনের আওতায় যে শিশুরা তাদের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে পড়ে, তাদেরকে পরবর্তীতে নাম দেয়া হয় ‘স্টোলেন জেনারেশন’।

কুইন ভিক্টোরিয়া বিল্ডিংয়ের ‘গ্রেট অস্ট্রেলিয়ান ক্লক’-এর একটি অংশ যেখানে স্টোলেন জেনারেশানের ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; source: creative spirits.

এমন আইনের কারণ

পৃথিবীর যেকোনো দেশের ইতিহাস ঘাঁটলেই দেখা যায় বর্ণ বৈষম্যের বহু গাঁথা। অস্ট্রেলিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। সাদাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবার দম্ভটা অনেক দেশের জন্যই অনেকভাবে দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। আজকের অস্ট্রেলিয়া, যা সুপরিচিত তার বিভিন্ন জাত, বর্ণ, সংস্কৃতির মানুষের নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে, সেটিই একদা শুধুমাত্র স্বতন্ত্র ‘সাদা’ অস্ট্রেলিয়ান সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে এগোচ্ছিল। এর পথে প্রধান বাধা ছিল অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীরা, যারা প্রকৃত অর্থে অস্ট্রেলিয়াকে উপস্থাপন করে, কারণ তাদের শেকড় ছিল ওই দেশে।

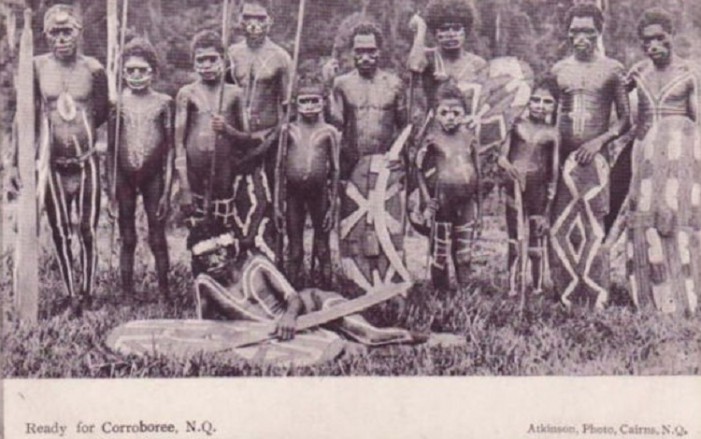

অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসী; source: theaimn.com

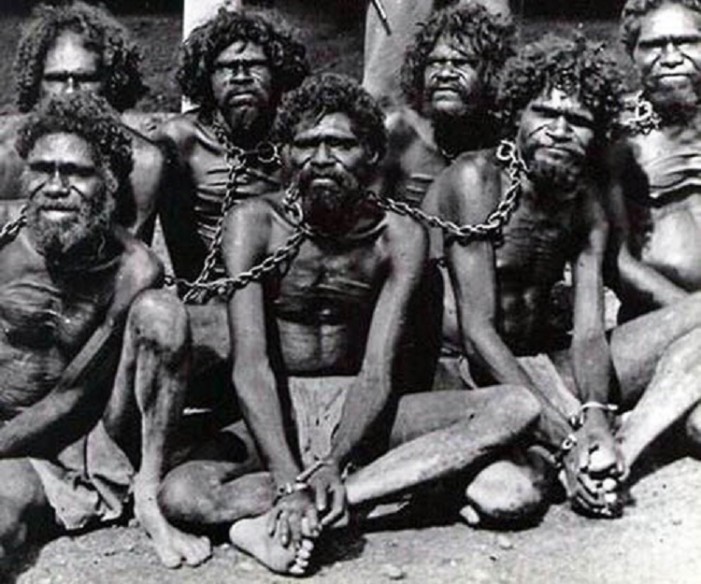

আদিবাসীদের দেখা হতে থাকে একটি সমস্যা হিসেবে এবং এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজা হতে থাকে। ইউরোপ থেকে আসা সাদাদের বংশধররা আদিবাসীদের দেশে এসে তাদেরকেই সে দেশে বসবাসের অযোগ্য ভাবতে থাকে। আদিবাসীদের দোষ তারা বুনো, তাদের গায়ের বর্ণ কালো; তাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা আলাদা সাদাদের চেয়ে। এই দোষে তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়- বিলুপ্তিকরণ এবং আশা করা হয় প্রকৃতির স্বাভাবিক উপায়ে তারা একসময় মরে তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে!

আদিবাসীদের দেখা হতো এক ঘৃণ্য জাতি হিসেবে; source: the aim network

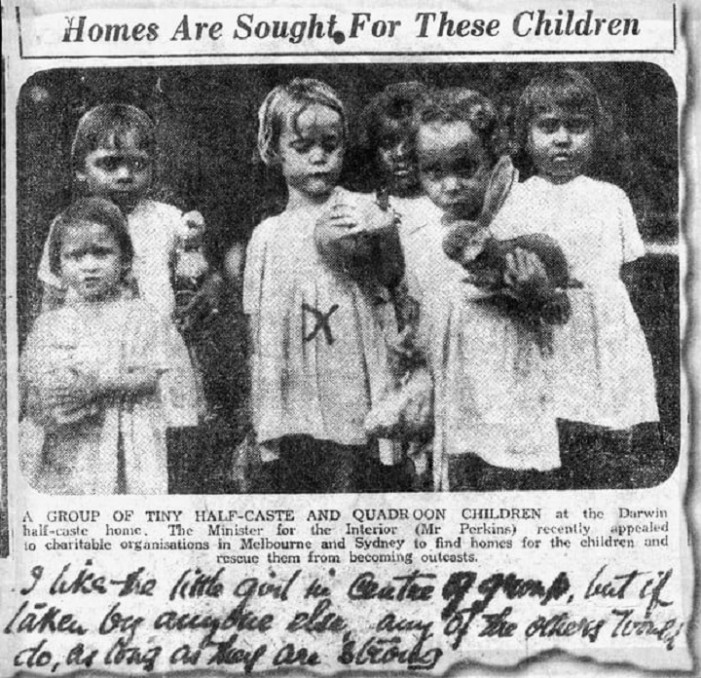

কিন্তু এই পদ্ধতি কার্যকর হতে বাধা দেখা দেয় যখন অনেক আদিবাসী নারীরা সাদাদের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে পড়তে থাকে। সাদারা আদিবাসী মেয়েদের ধর্ষণ করত কিংবা মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতো। একটা সময় দেখা যায়, এমন সন্তানের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। যেহেতু সেসব সন্তানের বাবারা সন্তানের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী ছিল না, তাই তারা আদিবাসীদের কাছেই বড় হতে থাকে, যা আদিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। একইসাথে আদিবাসীদের যেসব সন্তান জন্মাচ্ছিল, তারাও আদিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছিল। এই দুই পরিস্থিতিই সরকারের আদিবাসী বিলুপ্তিকরণের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। সাদা আর আদিবাসীর মিলিত সন্তানদের ডাকা হত ‘হাফ কাস্ট’ এবং সরকার এদেরকে সাদাদের অধিভুক্ত করার পরিকল্পনা করে একটি ‘অ্যাসিমিলেশন নীতি’ প্রণয়ন করে।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে হাফ কাস্ট বাচ্চাদের জন্য পরিবার খুঁজতে; source: the guardian

এই নীতির মধ্য দিয়েই প্রণীত হয় এমন একটি ঘৃণিত আইন, যা একটি প্রজন্মের কাছ থেকে কেড়ে নিতে থাকে তাদের পরিবার, তাদের ভবিষ্যৎ। এই ঘৃণ্য কাজকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করতে আইন প্রণেতারা এই কারণ দাঁড় করায় যে, আদিবাসী পরিবার তাদের বাচ্চাদের স্বচ্ছল জীবন দিতে পারবে না, অবহেলা করবে; যেখানে তারা নিজেরাই শিশুদের ঠেলে দিত অনিশ্চয়তার মুখে।

স্টোলেন জেনারেশনের শিশুদের পরিণতি

যে বাচ্চাদেরকে পরিবার থেকে আলাদা করা হতো, তাদেরকে পাঠানো হতো কোনো আশ্রমে কিংবা কোনো সাদা পরিবারের কাছে দত্তক দেয়া হতো। তাদেরকে আদিবাসী ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেবার এবং জোর করে সাদাদের সংস্কৃতি আয়ত্ত করানোর চেষ্টা করা হতো। প্রায় সব শিশুই খুব অল্প শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত হয়ে বড় হতো।

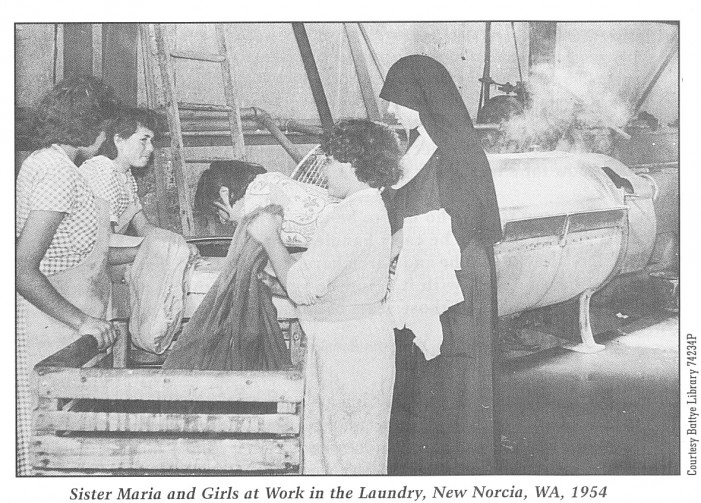

আদিবাসী বাচ্চারা আশ্রমে পড়ালেখা করছে; source: phoenix australia

বেশিরভাগ সময়েই তাদের নাম বদলে দেয়া হতো এবং তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলা নিষিদ্ধ করা হত। ‘হাফ কাস্ট’ কিছু শিশুকে হয়তো কিছু সাদা পরিবার দত্তক নিতো। কিন্তু বেশিরভাগেরই স্থান হতো এমন কিছু প্রতিষ্ঠানে, যেখানে অবহেলা আর অত্যাচার ছিল খুবই সাধারণ ঘটনা। এই শিশুহরণর আরেকটি গূঢ় কারণ ছিল কম পারিশ্রমিকে স্টেশন কর্মী আর গৃহকর্মীর চাহিদা পূরণ করা। ফলে নিজ নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা এসব শিশুদের কাটাতে হতো এক দুর্বিষহ জীবন।

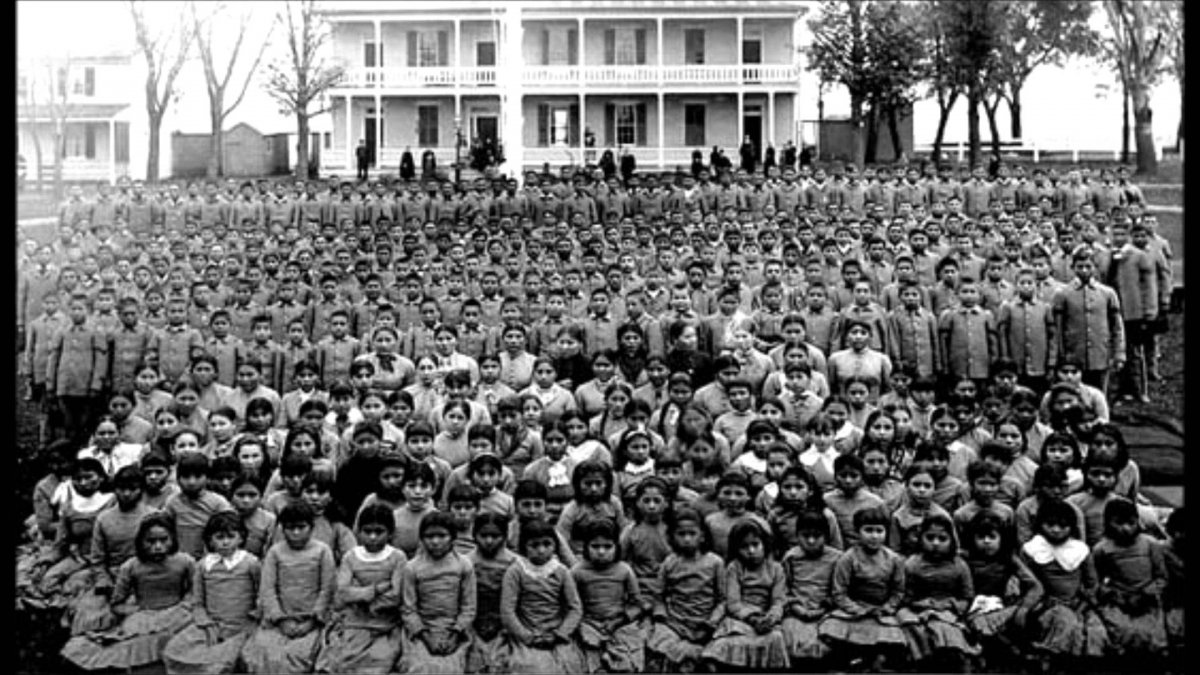

স্টোলেন জেনারেশন শিশুদের একটি আশ্রম; source: wikimedia commons

আদিবাসী শিশু এবং তাদের পরিবারের উপর এর প্রভাব

স্টোলেন জেনারেশনের অনেকেই শারীরিক, মানসিক এমনকি যৌন নির্যাতনের শিকার হতো। এতে শিশু বয়সেই অনেকে জীবনের উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলতো। নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখার কারণে তারা পরিচয় সংকটেও ভুগতো। নিজেদের ঐতিহ্যের উপর লজ্জিত বোধ করত। অনেককেই বলা হতো যে, তাদের পিতামাতা মারা গিয়েছে কিংবা তাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে গিয়েছে। আশ্রমের কঠোর শাসন, নির্যাতন আর বাবা-মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত এইসব শিশুদের মাঝে উচ্চমাত্রায় ডিপ্রেশন, উদ্বিগ্নতা বিভিন্ন মানসিক রোগ দেখা দিত যা পুরোটা জীবন তাদের বয়ে নিয়ে চলতে হত।

স্টোলেন জেনারেশন বাচ্চারা একটি আশ্রমে কাজ করছে; source: Bringing them home

আদিবাসী পরিবারের মধ্যে যারা সন্তানহারা হতো, অনেকেই এই শোক কখনোই কাটিয়ে উঠতে পারতো না। অনেক পরিবারের সদস্যরা মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়তো দুঃখ ভুলতে। এভাবে অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে এই ঘৃণিত আইনের কারণে।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া শিশুর সংখ্যা

অস্ট্রেলিয়ান মানবাধিকার সংস্থার একটি রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯১০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে জন্মানো সকল আদিবাসী শিশুর ১০ থেকে ৩৩ শতাংশকে তাদের পরিবার থেকে পৃথক করা হয়। এছাড়া ১৯৯৪ সালে অস্ট্রেলিয়ান ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স একটি সার্ভে করে যাতে দেখা যায়, প্রতি দশ জনে একজন পঁচিশ বছর বা তার বেশি বয়েসী আদিবাসী ব্যক্তিকে শৈশবে তার পরিবার থেকে আলাদা করা হয়েছিল।

যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়

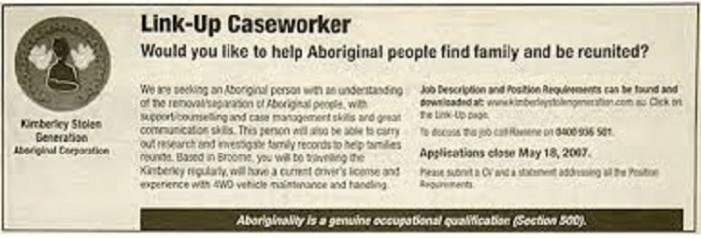

১৯৮০ সনের দিকে আদিবাসীদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণ কিছু কল্যাণ সংস্থার নজরে আসে, যার হাত ধরে পরবর্তীতে অপসারণ নীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৮০ সালেই নিউ সাউথ ওয়েলসে হারানো পরিবার খোঁজার জন্য এবং পুনর্মিলনের জন্য ‘লিংক-আপ এবোরিজিনাল কর্পোরেশান’ নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়।

Source: Creative spirits

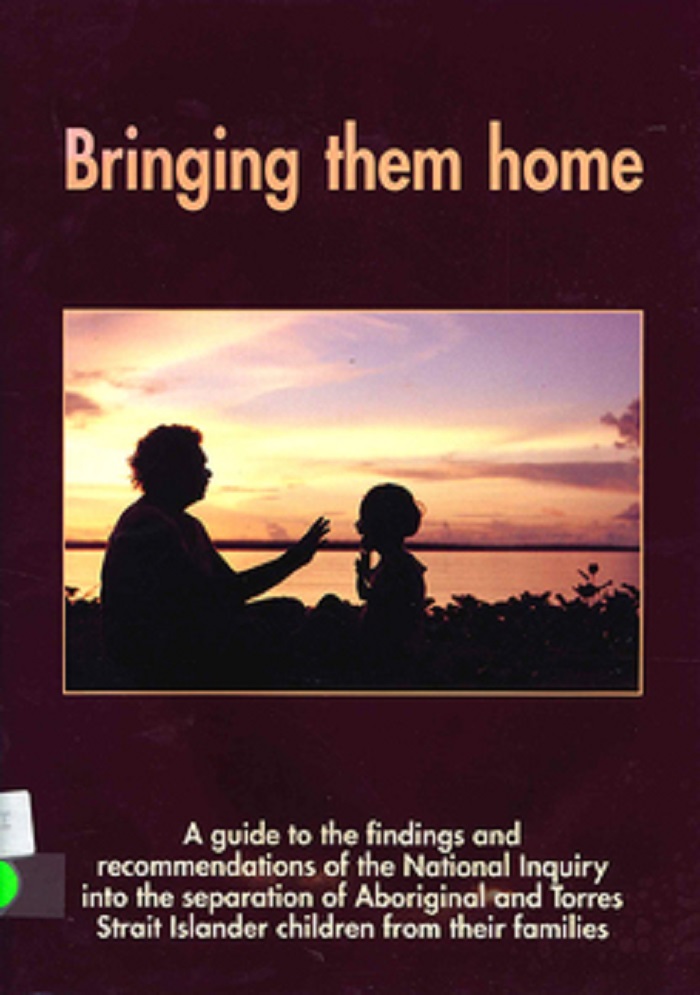

জোরপূর্বক শিশু অপসারণের এই নীতির উপর ১৯৯৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার সরকার তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯৭ সালের ২৬ মে সেই তদন্ত রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। রিপোর্টে এই সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, শিশু অপসারণের এই ব্যাপারটি মানুষের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেছে। Bringing Them Home শিরোনামের এই রিপোর্টটিই মূলত এই ব্যাপারটির উপর ব্যাপক পরিসরে তথ্য প্রকাশ করে।

Source: Victorian Collection

কিন্তু যে সরকার এই তদন্ত শুরু করিয়েছিল, রিপোর্ট পেশ করতে করতে সেই সরকার বিদায় নেয়। পরবর্তী সরকার এই রিপোর্ট নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে এবং এর সুপারিশকৃত পদক্ষেপগুলো অগ্রাহ্য করে।

২০০৭ সালে যখন কেভিন রুড ক্ষমতায় আসেন, তিনি এই ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে নেন। তিনি ‘স্টোলেন জেনারেশন’ অন্তর্ভুক্তদের প্রতি জাতীয়ভাবে ক্ষমা প্রার্থনার প্রতিজ্ঞা করেন। ২০০৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি এই প্রতিজ্ঞা পালিত হয়, জাতীয়ভাবে চাওয়া হয় ক্ষমা পূর্বপুরুষদের কৃতকর্মের জন্য।

মেলবোর্নের ফেডারেশান স্কয়ারে কেভিন রুডের ‘এপোলজি স্পিচ’ শুনছে দেশবাসী। source: treaty republic

স্যরি ডে

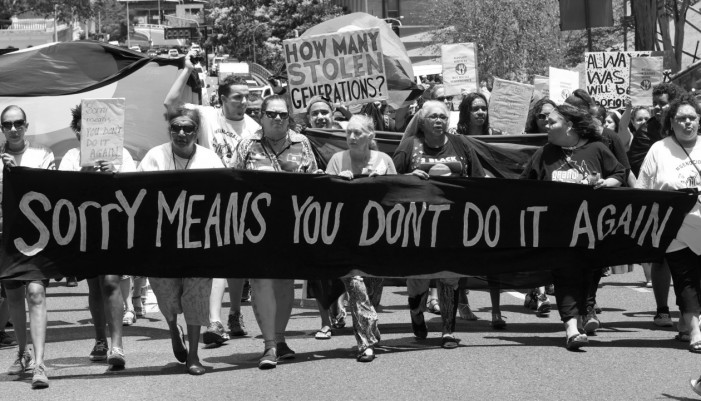

‘Bringing Them Home’ রিপোর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ ছিল, প্রধানমন্ত্রী যেন স্টোলেন জেনারেশানের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড এতে অস্বীকৃতি জানান। এর ফলস্বরূপ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি ছাড়াই দেশব্যাপী একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ১৯৯৮ সালের ২৬ মে প্রথম ‘স্যরি ডে’ পালিত হয়।

প্রথম স্যরি ডে’র র্যালি; source: stopstolengenerations.com

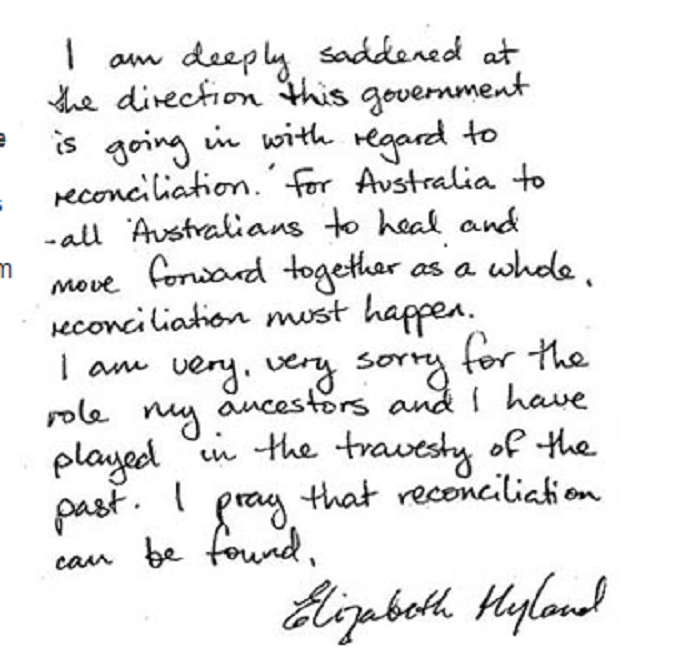

আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের দেয়া হয় ‘স্যরি বুক’, যাতে দেশের নাগরিকেরা স্টোলেন জেনারেশন নিয়ে তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি লিপিবদ্ধ করেছিল। হাজার হাজার মানুষ তাতে নিজেদের নাম সই করেছিল, ক্ষমা চেয়েছিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে। এরপর থেকে প্রতি বছর ২৬ মে অস্ট্রেলিয়ায় পালন করা হয় স্যরি ডে।

‘স্যরি বুক’ থেকে নেয়া কিছু লেখা। source: creative spirits

স্টোলেন জেনারেশনের কিছু শিশুর কথা

“আমার পরিবারের চার প্রজন্ম পিতামাতার ভালোবাসা ছাড়া পার করেছে। আমার নিজেরও আমার সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে কষ্ট হয় কারণ আমি ঐ ভালোবাসা কখনো পাইনি, আমার মা বা দাদীও পাননি।”

– ক্যারোল, bringing them home রিপোর্ট থেকে একটি ঘটনা

“যখন সেই মহিলা এই সম্পত্তিতে কাজ করত,তাঁর স্বামী আমার মাকে ধর্ষণ করে। সেই ধর্ষণের ফলেই আমার জন্ম।”

– মারজোরি উড্রো, একজন হাফ কাস্ট

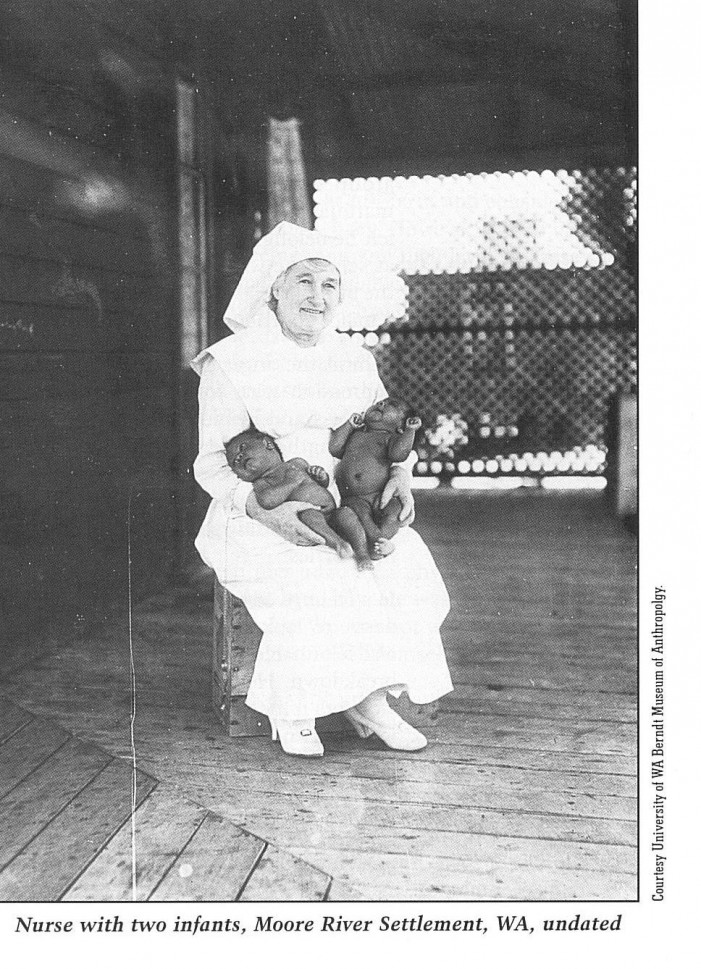

একজন নার্সের হাতে দুই আদিবাসী নবজাতক। source: Bringing them Home.

“আমার মনে হয় আমাদের কাছ থেকে শৈশব কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং এটা আমাদের জীবনে অনেক বড় একটি ক্ষত করে গিয়েছে।”

– জেনিফার, স্টোলেন জেনারেশানের একজন সদস্য

“আমি বড় হয়েছি একা, সাদা জগতে একটি কালো মেয়ে এবং আমি তাদের উপর ক্ষুদ্ধ ছিলাম যে তারা আমাকে সাদাদের একজন করতে চেয়েছে, কিন্তু তারা হাজার বছরের স্বপ্নকে ধুয়ে ফেলতে পারেনি।”

– রোন্ডা কোলার্ড, স্টোলেন জেনারেশান এর একজন সদস্য

এমন হাজার হাজার বার্তা পাওয়া যায় স্টোলেন জেনারেশনের সদস্যদের কাছ থেকে, যেগুলোর মাঝে লুকিয়ে আছে শুধু দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস।

স্টোলেন জেনারেশন নিয়ে বই ও চলচ্চিত্র

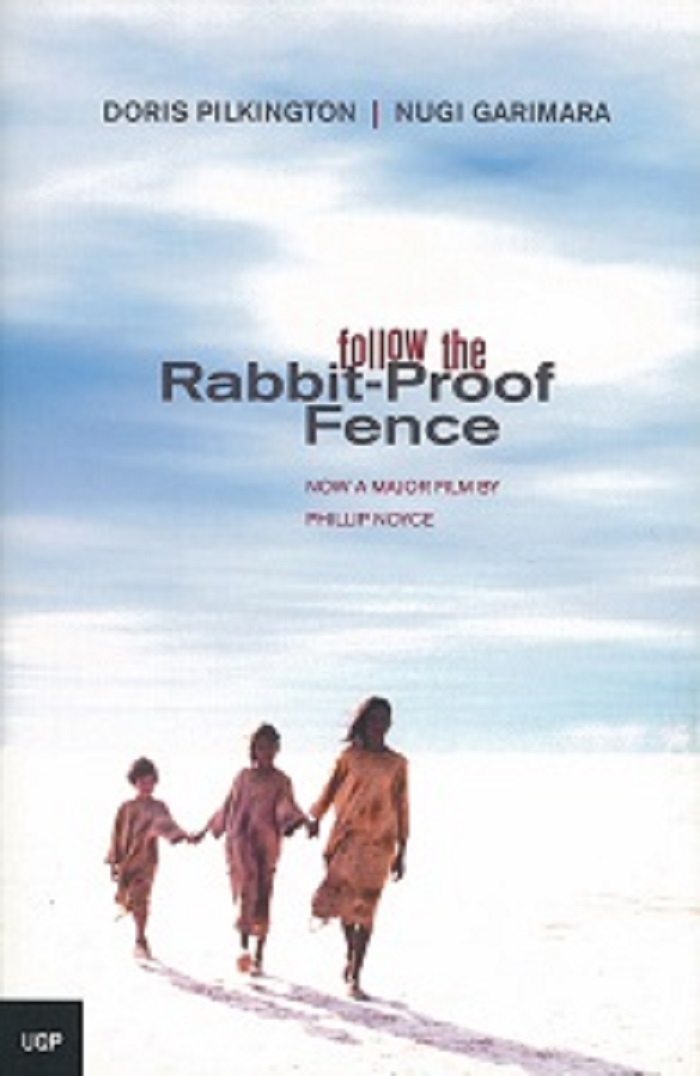

স্টোলন জেনারেশান নিয়ে এখন পর্যন্ত বেশ কিছু চমৎকার বই প্রকাশ পেয়েছে, যার কিছু পরবর্তীতে চলচ্চিত্রে রূপান্তর করা হয়। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় ‘Follow the Rabbit-Proof Fence’ বইটি। ডরিস পিলকিংটন, একজন স্টোলেন জেনারেশান সদস্য, তাঁর পরিবারের কাহিনী তুলে ধরেন এই বইয়ে।

Following the Rabbit-Proof Fence বইয়ের কভার। source: readingaustralia.com

নিজের বই অবলম্বনে বানানো চলচ্চিত্রে মা মলি’র ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেত্রীর সাথে লেখিকা ডরিস; source: the telegraph

বইটি তিন আদিবাসী নারীর পরিবার থেকে আলাদা হওয়া এবং পরবর্তীতে পালিয়ে ১,৬০০ কিলোমিটার পথের সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজের আদি আবাসস্থলে ফেরত আসার কাহিনী। বইটি এতোই জনপ্রিয় হয় যে, ২০০২ সালে এই বই অবলম্বনে বানানো হয় চলচ্চিত্র Rabbit-Proof Fence.

‘Rabbit-proof Fence’ চলচ্চিত্রে মা থেকে শিশুকে কেড়ে নেয়ার দৃশ্য; source: btchflcks.com

ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার চারণভূমিগুলোকে খরগোশ ও ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রাণীর বিচরণ থকে রক্ষা করতে বেড়া দেয়া হয় অনেকটা এলাকা জুড়ে, যা ‘Rabbit-Proof Fence’ নামে পরিচিত ছিল। এর নামেই চলচ্চিত্রের নামকরণ করা হয়।

প্রকৃত Rabbit-proof fence যা বর্তমানে ‘state barrier fence’ নামে পরিচিত। source: pinterest

আরেকটি উল্লখযোগ্য চলচ্চিত্র অস্ট্রেলিয়া (২০০৮)-তে স্টোলেন জেনারেশানের ঘটনা দেখানো হয়। এছাড়া ‘ক্রাই ফ্রম দ্যা হার্ট’ (১৯৯৯) এবং ‘ল্যান্ড অফ দ্যা লিটল কিংস’ (২০০০) নামক দুটি ডকুমেন্টারি উল্লেখযোগ্য। এগুলো ছাড়াও এখন পর্যন্ত অনেক বই আছে যার বেশিরভাগই স্টোলেন জেনারেশনের সদস্যদের নিজ জীবন থেকে অনুপ্রাণিত।

‘অস্ট্রেলিয়া’ চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য। source: pinterest

বিশ্বের আরো কিছু দেশে ‘স্টোলেন জেনারেশন’ পরিস্থিতি

এতোটা ব্যাপক পরিসরে না হলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জোরপূর্বক পরিবার থেকে সন্তান পৃথক করার ঘটনা ঘটেছে। ১৯৮৯ সালে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি এক হবার আগে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস ‘স্টাসি (stasi)’ সেসব পিতামাতার কাছ থেকে সন্তান কেড়ে নিত, যারা কমিউনিস্ট রাষ্ট্র থকে পালানোর চেষ্টা করত। সেসব হতভাগ্য পিতামাতা হয়ত জীবনের অর্ধেক বা পুরোটাই পার করত সন্তানের খোঁজে।

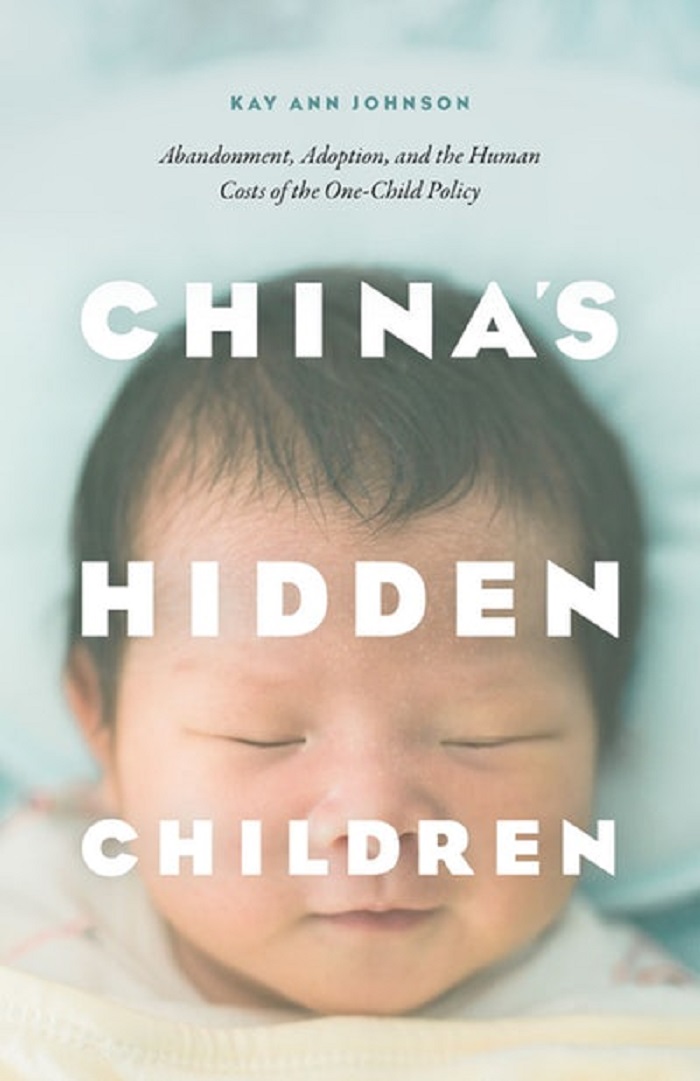

চীনের এক সন্তান নীতির কথা সবাই জানে। কিন্তু যা লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে যায় তা হল এই নীতির কারণে কত পরিবারকে তাদের সন্তান ত্যাগ করতে হয়। চীনের প্রায় প্রতিটি শহরে একটি জন্ম নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থাকে যার কাজ হল এবোরশান ও বন্ধ্যাত্বের আদেশ প্রণয়ন করা। তারা যেকোনো পরিবারকে একের অধিক সন্তানের জন্য বার্ষিক আয়ের ছয় গুণ বেশি জরিমানা করতে পারে। জরিমানা অনাদায়ে ঐসব পরিবার থেকে তাদের সন্তান কেড়ে নেয়া হয় এবং অন্য কোনো দেশে দত্তক হিসেবে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

চায়নার এক সন্তান নীতি ও তার প্রভাব নিয়ে হ্যাম্পশায়ার কলেজের অধ্যাপক কে এন জনসনের লেখা বই; source: newrepublic.com

১৯২৬ থকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে সুইস সরকার একটি আধা-সরকারি নীতি প্রণয়ন করে যাতে ইয়েনিচ বাবা-মাকে তাদের সন্তান বাধ্যতামূলক ‘স্বাভাবিক’ সুইস নাগরিককে দত্তক দিতে হতো। যদিও এই নীতির কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছিল, ইয়েনিচদের সংস্কৃতিগত উন্নয়ন, কিন্তু ইয়েনিচ সংস্কৃতি ধ্বংস করাই ছিল এই নীতির মূল উদ্দেশ্য। প্রায় ছয়শত শিশুকে পরিবার থেকে আলাদা করে অনাথাশ্রম, মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, এমনকি কারাগারেও রাখা হয়।

নরওয়ের শিশু প্রতিরক্ষা সেবা যা ‘বার্নেভার্নেট (Barnevernet)’ নামে পরিচিত, সন্তানদের বাবা মায়ের কাছ থেকে আলাদা করত এই বলে যে, তারা সন্তান প্রতিপালনে সক্ষম না। জাতিগত বৈষম্যের কারণে এমনটা ঘটছে বলেই বেশিরভাগ পরিবার তাদের অভিজ্ঞতা থকে ব্যক্ত করেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, এখনো জোর করে সন্তান কেড়ে নেয়ার ঘটনা পুরোপুরি থেমে যায়নি, হয়ত বড় পরিসরে ঘটে না বলে এখন সেগুলো লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে যায়।

একটি শিশুর জন্য পিতামাতা ও তার পরিবারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। কোনো দেশের সরকার যতই বোঝাতে চাক যে পরিবারের চেয়ে তারা বেশি নিরাপত্তা দিতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহে পরিবারই সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপদস্থল। এ সকল স্টোলেন জেনারেশনের শিশুগুলো সারা জীবন এই ক্ষত বয়ে বেড়াবে, কারণ পরিবার এমন একটি জিনিস, যার অভাব কোনোকিছু দিয়েই পূরণ করা সম্ভব না।