প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নাস্তানাবুদ হলো জার্মানি। পরাজয়ের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের বিশাল অঙ্কটা ছিল ‘অ্যাডিং ইনসাল্ট-টু-ইনজুরি’। দেশের সমস্ত সম্পদ বেহাত হয়ে পড়ল ধীরে ধীরে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে শুরু হলো একটি দলের পথচলা। জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি। সদস্য সংখ্যা মাত্র ষাট। ১৯১৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর মিউনিখে পার্টির একটি সভায় উপস্থিত রয়েছেন সেনাবাহিনীর পরিদর্শন বিভাগের এক গোয়েন্দা প্রতিনিধি। সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন জনৈক অধ্যাপক বোম্যান। বক্তৃতা দিতে গিয়ে পার্টির অন্যতম সদস্য গটফ্রিড ফেদেরের পুঁজিবাদ-বিরোধী নীতির সমালোচনা করেন বোম্যান। তার বক্তৃতার মাঝেই তার বক্তব্যের চূড়ান্ত বিরোধিতা করে তাকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে থাকেন প্রতিনিধিটি।

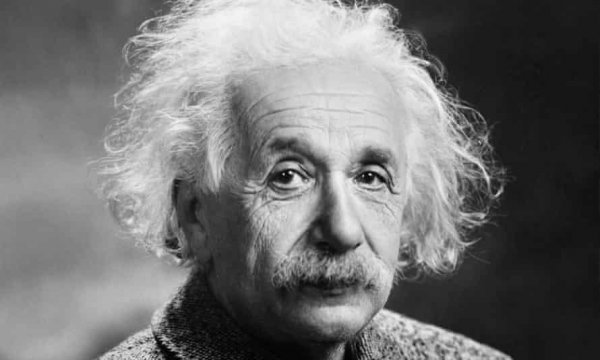

খর্বকায় সেনা-প্রতিনিধিটির তুখোড় বাগ্মিতার পরিচয় পেয়ে তাকে দলে যোগ দিতে বললেন দলনেতা অ্যান্টন ড্রেক্সলার। এক সপ্তাহের মধ্যেই পার্টির ৫৫৫তম সদস্য হিসেবে দলভুক্ত হলেন সেই মানুষটি। তার পোষাকী নাম অ্যাডলফ হিটলার। জন্মসূত্রে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান। সদ্যসমাপ্ত যুদ্ধে ব্যাভেরিয়ান সেনাবাহিনীর হয়ে লড়েছেন। প্রশাসনিক দক্ষতা তত না থাকলেও, বক্তৃতার মধ্যে রয়েছে এক প্রভাবশালী আকর্ষণ। সেই আকর্ষণেই কয়েক বছরের মধ্যে হু-হু করে বাড়তে থাকল সদস্য সংখ্যা। দশ বছরের মধ্যেই তা ছুঁয়ে ফেলল এক লক্ষ তিরিশ হাজারে।

১৯২৯ সালে মার্কিন অর্থনীতিতে ধস নামলে তার প্রভাব পড়ে সমগ্র ইউরোপে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ‘উপহার’ হিসেবে প্রাপ্ত ভার্সাই চুক্তির কামড়ে জার্মানির আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো প্রবল ক্ষতির মুখে পড়েছে। দেশের সরকারের উপর বীতশ্রদ্ধ সাধারণ জনগণ। এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে পায়ের তলার জমি শক্ত করেছিল হিটলারের পার্টি। ততদিনে নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি, বা সংক্ষেপে এনএসডিএপি।

‘সোশ্যালিস্ট’ শব্দটা নামের মধ্যে থাকলেও আদ্যোপান্ত কমিউনিস্ট-বিরোধী। বস্তুত, বামপন্থী শ্রমিকরাও যাতে সুযোগ-সুবিধা পান, সেজন্য পার্টির নামে যখন ‘সোশ্যালিস্ট’ শব্দটা রাখার প্রস্তাব রেখেছিল কার্যনির্বাহী সমিতি, তখন তার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন হিটলার। তিরিশের দশকের শুরু থেকেই নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শনের রাস্তায় হাঁটল এনএসডিএপি। প্রথম থেকেই ‘এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা’-র মতবাদে বিশ্বাসী দলনেতারা। ফলে বিশুদ্ধ জার্মান আর্য ছাড়া কাউকেই দেওয়া হতো না সদস্যপদ। ইহুদি ও স্লাভ জাতির কাউকে তো নয়ই।

কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে নিয়মিত। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ৩রা মার্চ সংসদীয় নির্বাচনে ৪৩ শতাংশ আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এলো তারা। সদস্য সংখ্যা তখন বিশ লক্ষেরও বেশি।

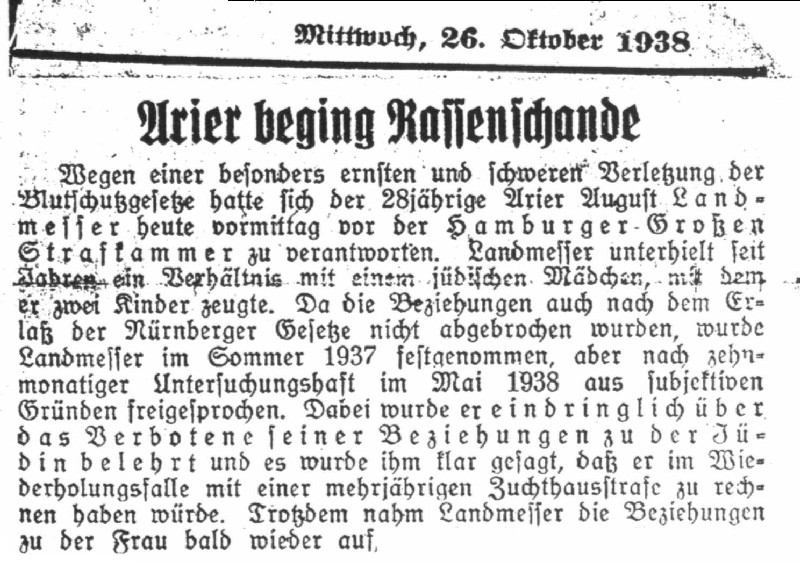

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫। এনএসডিএপির ক্ষমতায় আসার পর কেটে গিয়েছে আড়াই বছর। স্বাক্ষরিত হল ন্যুরেমবার্গ ইহুদিবিদ্বেষী ও বর্ণবাদী আইন। দু’মাস পরে আইনের আওতায় আনা হল জিপসি ও কৃষ্ণাঙ্গদেরও। জার্মান নাগরিকদের সঙ্গে অ-জার্মান, বিশেষত, ইহুদীদের সমস্ত রকম মেলামেশা নিষিদ্ধ। ‘জার্মান জাতিসত্তাকে বাঁচাতে’ ইহুদি নারীর সঙ্গে বিবাহ বা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক স্থাপন তো নিষিদ্ধ হলই, এমনকি ইহুদি বাড়িতেও কোনও জার্মান মহিলার আর কাজ করা চলবে না। বিশেষত, অ-জার্মানদের প্রতি এমন চরম জাতিবিদ্বেষী মনোভাব আবার বুঝি ফিরিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীব্যাপী ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনার দিনগুলির স্মৃতি।

তবে শুধু বিশেষ জাতের প্রতিই যে এমন ঘৃণ্য মনোভাব পোষণ করা শুরু হল তা নয়, সমকামী, বিকলাঙ্গ, মানসিক ভারসাম্যহীনদের উপরেও নেমে এল রাষ্ট্রীয় গিলোতিন।

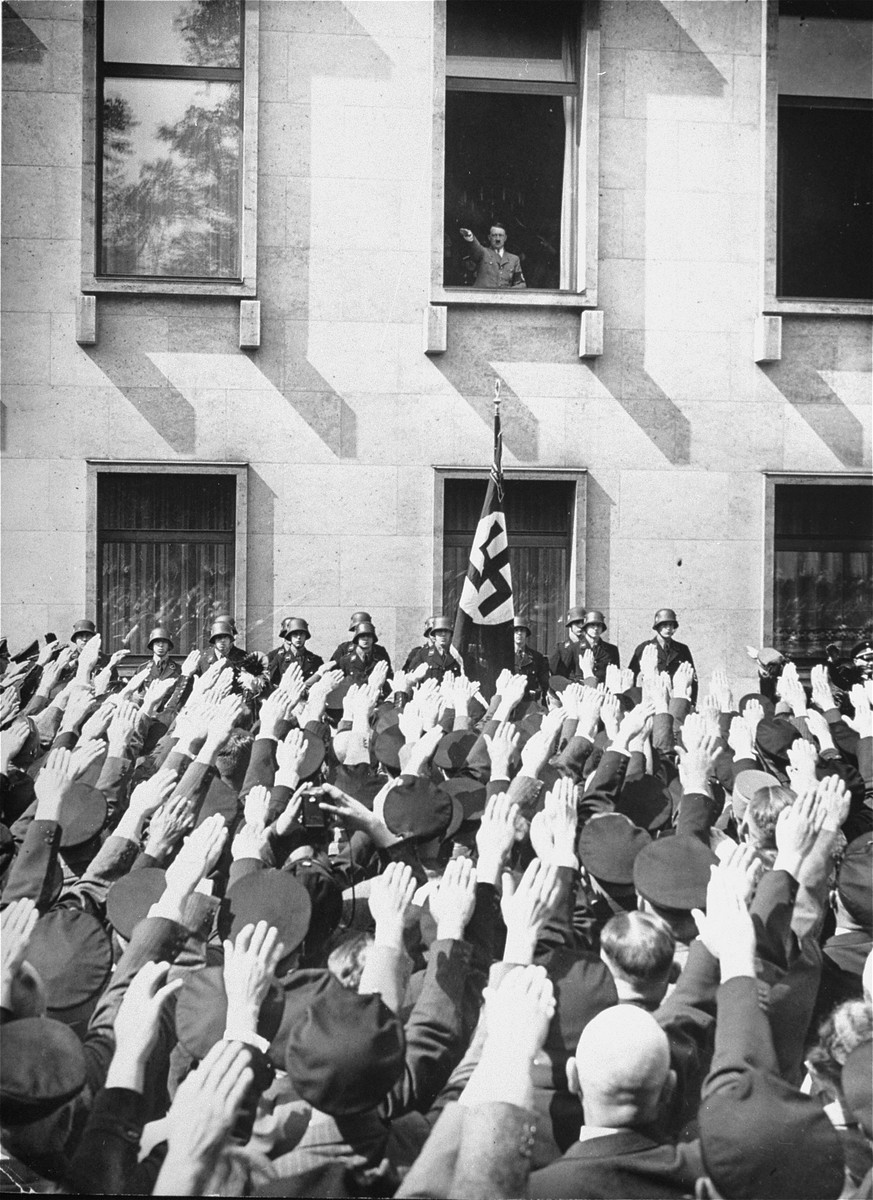

পরের বছরের ১৩ই জুন। হ্যামবার্গ শহরের ব্লহম+ভশ জাহাজঘাটায় উদ্বোধন হল জার্মান নৌবাহিনীর নৌ-প্রশিক্ষণ তরী হর্স্ট ওয়েসেলের। ১৯৩০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির দুই সদস্যের হাতে নিহত ‘শহীদ’ তরুণ স্টর্ম ট্রুপার্স (নাৎসি দলের মূল আধা-সামরিক বাহিনী) নেতা হর্স্ট লুডউইগ গেওর্গ এরিক ওয়েসেলের নামে নাম রাখা হয়েছিল জাহাজটির। উদ্বোধন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং ফ্যুয়েরার। বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার খাস অনুচর রুডলফ হেস। বক্তৃতা শুনতে জড়ো হয়েছিলেন জাহাজঘাটার সকল কর্মী।

যথারীতি, একনায়কের উদ্দেশ্যে ডান হাত সোজা করে প্রথাগত ‘নাৎসি স্যালুট’ প্রদর্শন করেন বেশিরভাগ কর্মী। হ্যাঁ, বেশিরভাগ। এমন বলার কারণ, সকলেই এই আবশ্যিক রীতি মেনে চললেও ব্যতিক্রমী ছিলেন একজন। একত্রিত জনতার মধ্যে পিছনের সারিতে থাকা মানুষটিকে দেখা যায়, হাতদুটো জড়ো করে রেখেছেন সামনের দিকে।

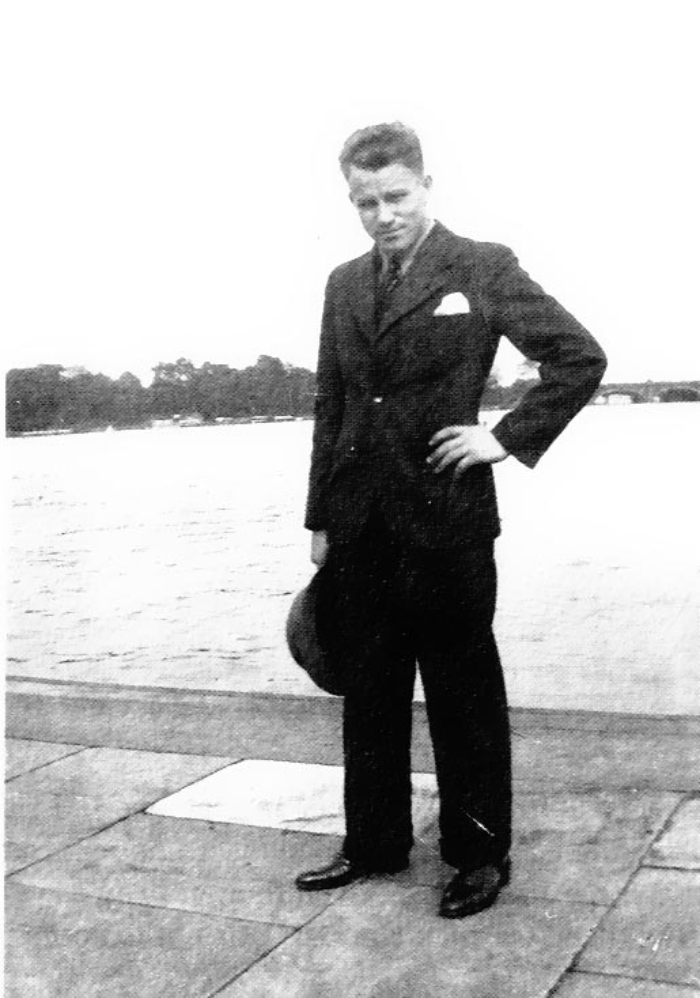

জার্মানিতে তখন হিটলারের মুখের উপর কথা বলার সাহস তার অনুচরদেরও নেই। সেখানে তাকে অভিবাদন জানাতে অস্বীকৃত হলেন কিনা একজন সাধারণ শ্রমিক। জেনেশুনে এই দুঃসাহসিক কাজটি যিনি করলেন, তার নাম অগাস্ট ফ্রেডরিখ ল্যান্ডমেসার।

অগাস্টের এই অসমসাহসী কর্মীটির ছবি তুলেছিলেন কোনো এক সংবাদপত্রের চিত্রগ্রাহক। তার বা অগাস্ট কারোরই অবশ্য জানার কথা নয়, পরবর্তীকালে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার নায়কোচিত ভঙ্গিমার প্রতীক হিসেবে ইন্টারনেট নামক কোনো এক ‘সব পেয়েছির এলডোরাডো’য় নতুন অর্থ আমদানি করা এক শব্দবন্ধ ‘ভাইরাল’-এর আওতাভুক্ত হবে ছবিটি। সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্যটি হল, এহেন অগাস্ট ল্যান্ডমেসার কিন্তু একসময় এনএসডিএপিরই সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ সালে, একুশ বছর বয়সে পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কর্মসংস্থান।

তাহলে, যে পার্টিতে যোগ দিয়ে জীবনধারণ করতে চেয়েছিলেন তিনি, সেই দলেরই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর লোকটাকে অভিবাদন জানাতে কেন অসম্মত হলেন তিনি? এর পিছনে কি ছিল মানবতাবাদী কোনও আবেগ নাকি শুধুই হিটলারের প্রতি ঘৃণা? সেই উত্তর খুঁজতে গেলে চোখ রাখতে হবে অগাস্টের পূর্ব-ইতিহাসের দিকে।

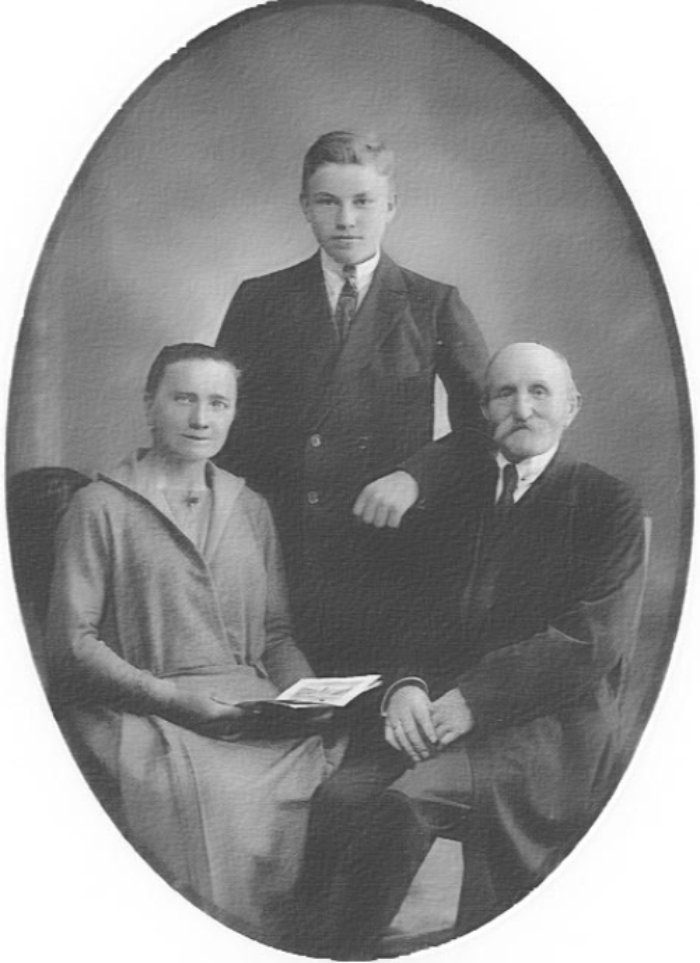

অগাস্টের জন্ম ১৯১০ সালের ২৪শে মে, হ্যামবার্গের তিরিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছোট একটি শহর মুরেজে। বাবার নামও অগাস্ট, অগাস্ট ফ্রাঞ্জ ল্যান্ডমেসার, আর মা উইলহেল্মিন ম্যাগদুয়েন। ল্যান্ডমেসারদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ইহুদী রক্তও ছিল বলে দাবী করেন কেউ কেউ। তবে পরবর্তীকালে জার্মান আদালতে তারা জার্মান বলেই স্বীকৃতি পান। মায়ের পরিবারের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে ১৯৩১ সালে পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করার চারবছর পর দল তাকে বহিষ্কার করে। সৌজন্যে, ইহুদি যুবতী ইর্মা এক্লারের সঙ্গে তার প্রণয়। দলের এই বৈষম্য নীতির সম্মুখীন হয়ে দলগত আদর্শের প্রতি খুব তাড়াতাড়িই মোহভঙ্গ ঘটে যায় অগাস্টের।

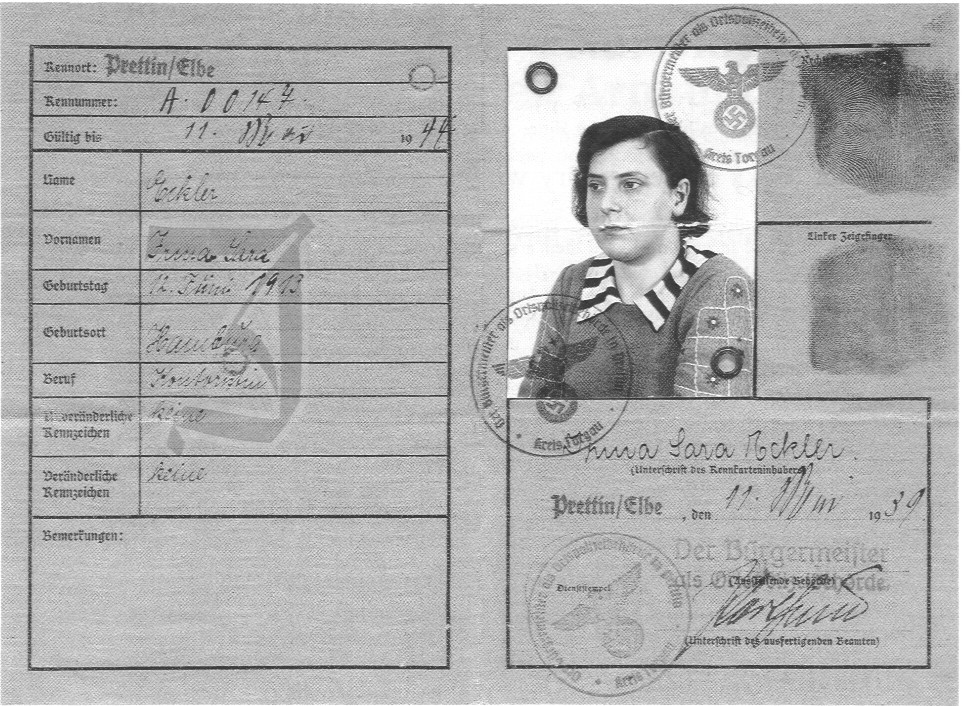

ইর্মার জন্ম ১৯১৩ সালের ১২ই জুন, হ্যামবার্গে। মা সোফি ছিলেন সেফার্ডিক ইহুদি বংশোদ্ভূত। বাবা আর্থার এক্লার। ইর্মার উপরে ছিলেন বড় দুই দিদি, হার্তা ও লিলি। হ্যামবার্গে একটি পর্তুগিজ-ইহুদি সম্প্রদায় ছিল, যার চেয়ারম্যান মাইকেল বেলোমন্তের পরিবারের কেবলমাত্র একজন বাঁচতে পেরেছিলেন নাৎসিদের হাত থেকে। বর্ণবাদী নীতির কারণে ১৯৩১ সালের ২৮শে এপ্রিল সোফি ও তার তিন মেয়ে প্রোটেস্টান্ট ক্রিশ্চান হন। হ্যামবার্গের ওই ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গেও কোনো যোগাযোগ রাখেননি প্রাণের ভয়ে। ১৯৩২ সালে আর্থারের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে সোফি আবার বিয়ে করেন, তবে এবার একজন অ-ইহুদিকে, তার নাম আর্ন্সট গ্রোম্যান। হার্থা ও লিলিও অ-ইহুদিকে বিবাহ করেন। ‘বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত মিশ্র-বিবাহ’ হওয়ায়, তারা ছিলেন তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। ভাগ্যক্রমে, তেমন কোনো ক্ষতিও হয়নি তাদের।

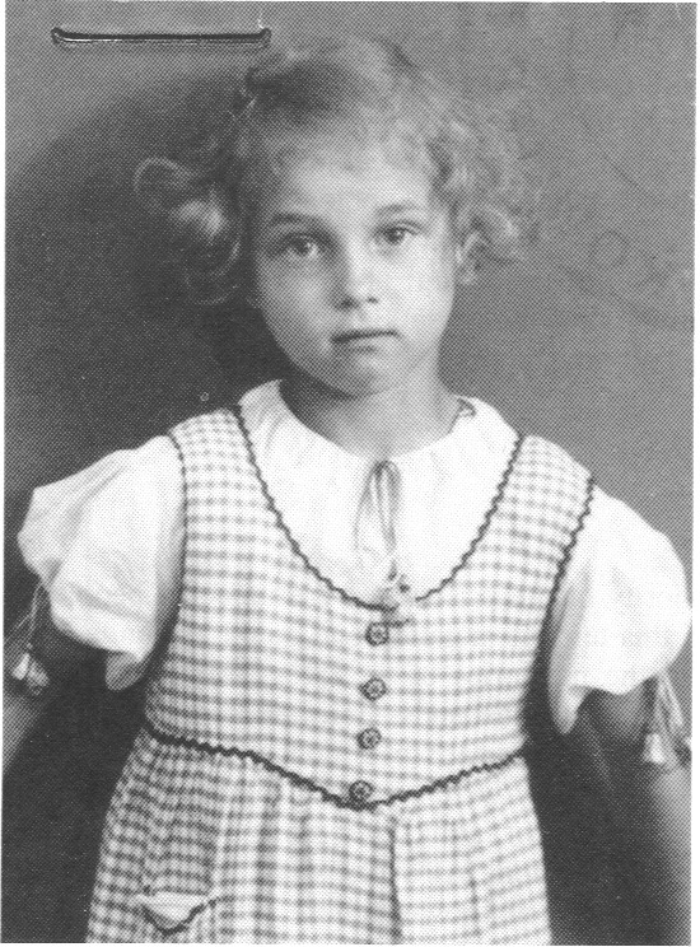

কিন্তু বিপত্তি হলো ইর্মার ক্ষেত্রে। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে অগাস্টের সঙ্গে আলাপ হয় ইর্মার। এরপর ১৯৩৫ সালের অগাস্ট মাসেই বিয়ে করবেন বলে স্থির করেন দুজনে। ন্যুরেমবার্গ আইন স্বাক্ষরিত হতে আরও মাসখানেক বাকি। তা সত্ত্বেও, বিয়ে নথিভুক্ত করার অনুমতি পেলেন না তারা। বাগদান হয়ে গেলেও সরকারি নিয়মে অবিবাহিতই রয়ে গেলেন তারা। ২৯শে অক্টোবর ইর্মার কোল আলো করে জন্ম নিল শিশুকন্যা ইনগ্রিড।

নিয়মের ফাঁসে তখন আলাদা থাকতে হচ্ছে দুজনকে। ফলে ইনগ্রিডকে অবৈধ সন্তান হিসেবে চিহ্নিত করলো প্রশাসন। কিন্তু পিতৃত্বের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারলেন না অগাস্ট নিজে। ততদিনে পার্টি তাকে বহিষ্কার করেছে। বৈষম্য নীতির বিরোধিতা করতে মেয়ের জন্মের খবর তাই গোপন রাখলেন না। ইনগ্রিডকে প্রোটেস্টান্টে দীক্ষা দেওয়ান তার বাবা-মা। এখান থেকেই পরিষ্কার, এইসব কারণেই ১৯৩৬ সালে জাহাজঘাটায় হিটলারকে সম্মান প্রদর্শন করতে মন চায়নি অগাস্টের।

১৯৩৭ সালের ১২ই জুন ইর্মার চব্বিশ বছরের জন্মদিন পালন করলেন পরিবারের সকলে। সেদিনই নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধানের তরফে ঘোষণা করা হল এক গোপন নির্দেশ-‘কোনো জার্মান পুরুষের সঙ্গে কোনো ইহুদি মহিলার অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হলে সেই মহিলাকে আইনি উপায়ে নিরাপদ হেফাজতে আনা হবে।’ এখানে, এই ‘নিরাপদ হেফাজত’ কথাটি খুব কৌশল করে ব্যবহার করা হয়েছিল। শুনলে মনে হবে, জনরোষের কবল থেকে ইহুদি মহিলাকে বাঁচানোই বুঝি প্রশাসনের উদ্দেশ্য। আসলে নিরাপদ হেফাজত অর্থে নাৎসি কারাগার ছাড়া আর কিছুই নয়।

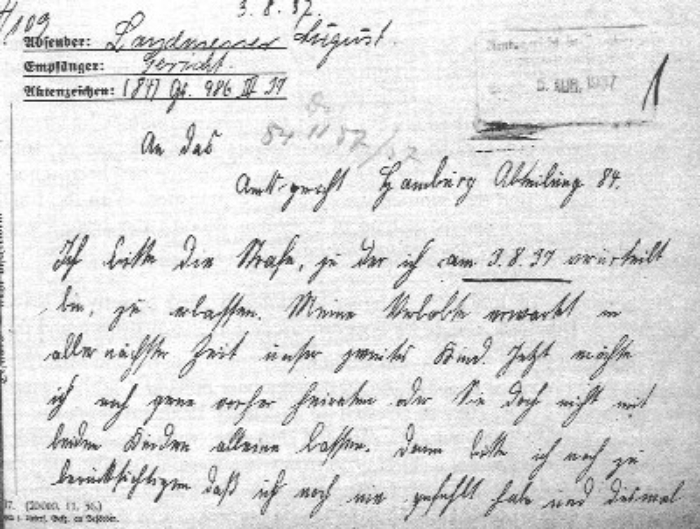

ইর্মা ততদিনে দ্বিতীয়বারের জন্য গর্ভবতী হয়েছেন। এমন সর্বনাশা ঘোষণা শুনে জুলাইয়ের প্রথম দিকে ডেনমার্ক পালানোর চেষ্টা করলেন অগাস্ট। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তাকে আটকে দিল সীমান্তরক্ষী। ২৮শে জুলাই গ্রেপ্তার করা হলো তাকে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য ছাড়া পাওয়ার আর্জি জানিয়ে ৩রা অগাস্ট জেল থেকে হ্যামবার্গের নিম্ন আদালতকে চিঠি লিখলেন তিনি। ইহুদি মহিলাকে বিয়ে করতে চান বলে বার্লিনেও চিঠি পাঠিয়ে অনুমতি আদায়ের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনোক্ষেত্রেই সফল হননি।

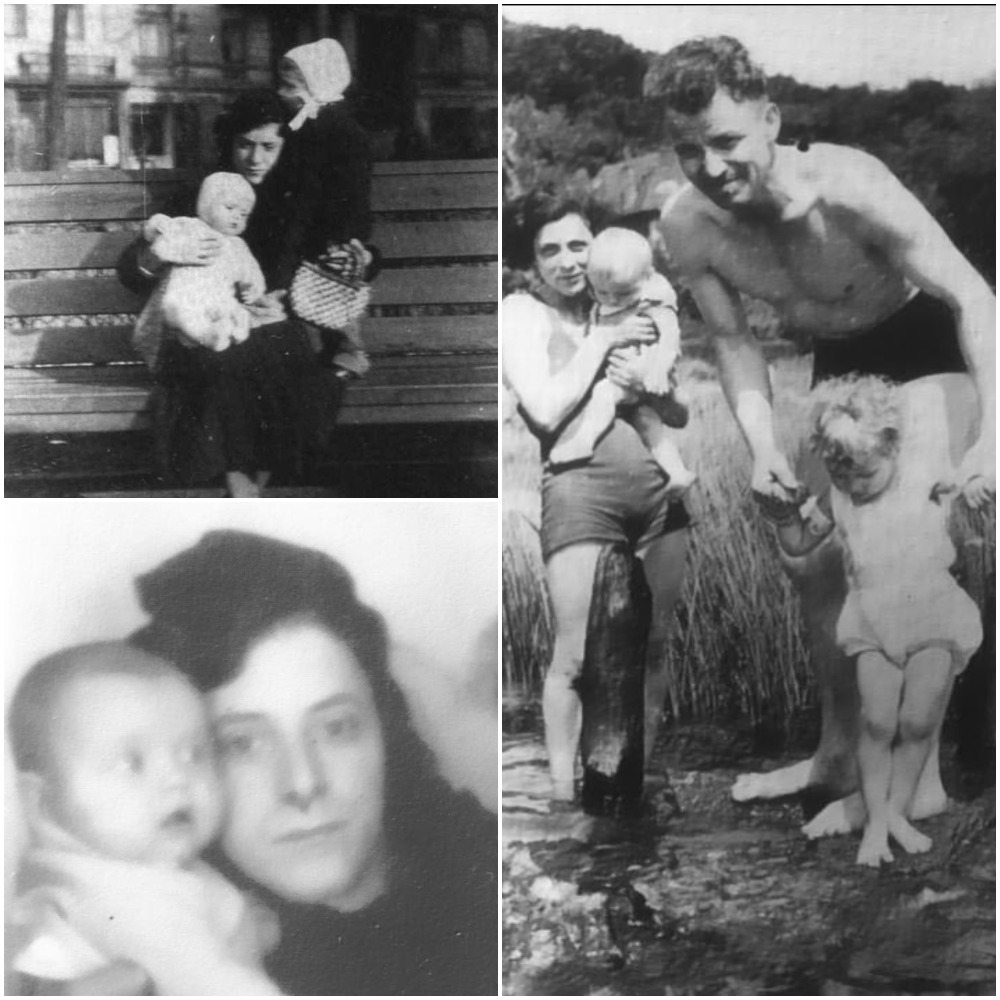

৬ই অগাস্ট জন্ম হলো দ্বিতীয় কন্যা ইরিনের। এদিকে ততদিনে জার্মান-ইহুদি ‘অবৈধ’ সম্পর্কের (র্যাসেন্সশান্দে) যেসব ঘটনা নজরে এসেছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। ফলে, ১৫ই সেপ্টেম্বর অগাস্টের নামে ওয়ারেন্ট বের হলো। শুনানির সময় তারা বলেন, ইর্মা যে পুরোপুরি ইহুদি তা জানতেন না কেউই। ইর্মা যুক্তি দেখান, তার ঠাকুরদা আর্য ছিলেন। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ১৯৩৮ সালের ১৫ই মে জেলা আদালত অগাস্টকে মুক্তি দেয়। তবে ইর্মার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে যে আবারো গ্রেপ্তার করা হবে, এই সতর্কবার্তা জানিয়ে দেয় তারা। কিন্তু ভালোবাসার কাছে এমন অনৈতিক নির্দেশ কোনো বাধাই হয়ে দাঁড়ায়নি। জেলে থাকাকালীন দুই মেয়েকে কোলে নিয়ে তোলা একটি ছবি অগাস্টকে পাঠিয়েছিলেন ইর্মা। সেই ছবির পিছনে লেখা ছিল-

“আমি জানি তোমার এই ছবিটা খুব পছন্দ হবে। তোমার জন্য অনেক শুভেচ্ছা থাকল। চুমু পাঠালাম। –ইতি তোমার ইর্মা।”

জেল থেকে বেরিয়েই অগাস্ট ইর্মার সঙ্গে দেখা করতে যান। দুই কন্যা-সহ ইর্মা তখন সোফির তত্ত্বাবধানে। দুই মেয়েকে একসঙ্গে দেখে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন অগাস্ট। তবে নিয়তির নির্মম পরিহাসে, এই ছিল তাদের শেষ দেখা।

মুক্তি পাওয়ার ঠিক দু’মাস পর ১৫ই জুলাই আবারও গ্রেপ্তার হলেন অগাস্ট। নিয়মের তোয়াক্কা না করেই স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছিলেন তিনি। সেটাই হয়ে দাঁড়াল গুরুতর অপরাধ। বর্গেরমুর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আড়াই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন তিনি। এবার আর ইর্মাকেও ছাড়ল না নাৎসিরা। তিনদিন পর, ১৮ই জুলাই গেস্টাপো গ্রেপ্তার করল তাকে। কিছুদিন ফুহ্লসবুত্তেল শহরের কারাগারে থাকার পর কয়েকদিন সিটি অফ হ্যামবার্গ রিম্যান্ড প্রিজনের মহিলা বিভাগে দিন কাটে তার। গ্রেপ্তারের পর তাকে কোথায় রাখা হয়েছিল, সে বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু তেমন জানা না গেলেও প্রামাণ্য নথির উপর ভিত্তি করে জানা যায়, হ্যামবার্গ প্রিজন থেকে তাকে প্রথমে পাঠানো হয় প্রাশিয়ার ওরানিয়েনবার্গ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, তারপর সেখান থেকে স্যাক্সনি প্রদেশের লিক্টেনবার্গ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। লিক্টেনবার্গের ক্যাম্পটি তৈরি করা হয়েছিল উইটেনবার্গের কাছে প্রেতিন শহরের একটি রেনেসাঁ যুগের দুর্গের মধ্যে।

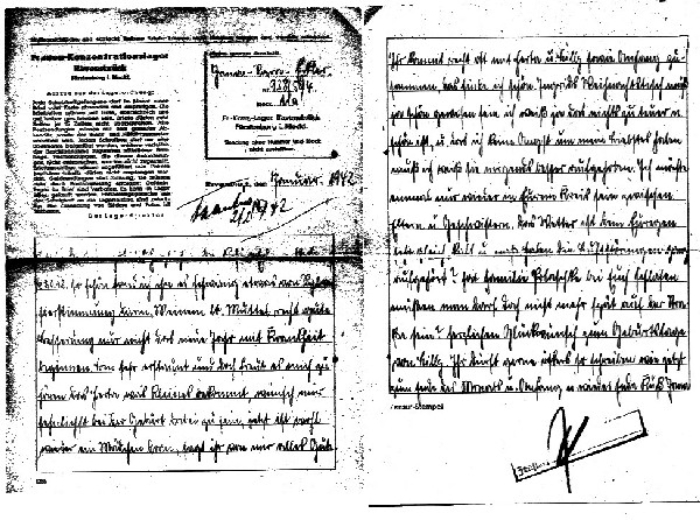

এরপর ১৯৩৯ সালের মে মাসে র্যাভেন্সব্রুকে মহিলাদের জন্য একটি পৃথক ক্যাম্প চালু হলে লিক্টেনবার্গ ক্যাম্প বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালের ১৫ই মে অন্যান্য মহিলা বন্দিদের সঙ্গে ইর্মাও র্যাভেন্সব্রুকে আসেন বলে ধরে নেওয়া হয়। এখানে তার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর ছিল ৯২৮/৫৭৪। র্যাভেন্সব্রুক ক্যাম্পটি ছিল মেকলেনবার্গের ফুর্স্তানবার্গ-হ্যাভেলে। বার্লিন থেকে এর দূরত্ব ছিল ৮০ কিলোমিটার। বার্লিন-ওরানিয়েনবার্গ-ফুর্স্তানবার্গ রেলপথের উপরেই ছিল ক্যাম্পটি।

বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে দুই শিশুকন্যাকেই একটি অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখনও ইহুদি মায়েদের সঙ্গে শিশুদেরও ক্যাম্পে পাঠানোর রীতি চালু হয়নি। ফলে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের অন্ধকার জীবন থেকে বেঁচে গিয়েছিল ইনগ্রিড আর ইরিন। ১৯৪০ সালের মে মাস অবধি দুই শিশুকন্যার ভরণপোষণের দায়িত্বে ছিল হ্যামবার্গের ইয়ুথ অফিস। ইনগ্রিডের জন্মের সময়ে তখনও ন্যুরেমবার্গ আইনের প্রত্যক্ষ প্রভাব শুরু হয়নি, ফলে ইনগ্রিডকে সংকর শিশু হিসাবে দেখা হয়েছিল। ফলে ইহুদিবিদ্বেষের ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল সে। অনাথ আশ্রম থেকে ইনগ্রিডকে তার দিদিমা সোফি তাদের ১১ নম্বর রেলিঞ্জার স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে যান। সৌভাগ্যক্রমে, যুদ্ধের করাল থাবা তারা এড়াতে পেরেছিলেন।

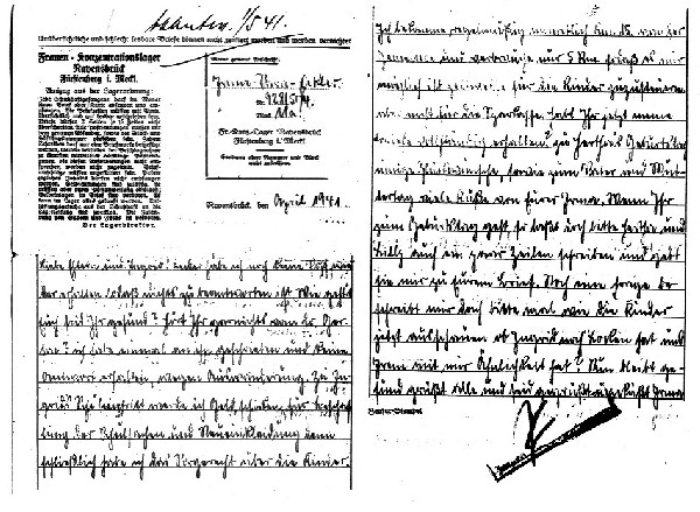

র্যাভেন্সব্রুক থেকে মা সোফিকে বেশ কিছু চিঠি লিখেছিলেন ইর্মা। ছোট মেয়েদুটোর খবর নিতে চাইতেন তিনি। বিশেষত ছোট্ট ইরিনের জন্য মা সর্বদাই চিন্তিত হয়ে থাকতেন। গেরসনকে চিঠি লিখতেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিলের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, ক্যাম্পে পর্যাপ্ত খাবার কেনার জন্য ইহুদি মায়েদের বরাদ্দ যে ১৫ রাইখস মার্ক পেতেন ইর্মা, তা থেকে মাত্র ৫ রাইখস মার্ক নিজের জন্য রেখে দিয়ে বাকিটা কন্যাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন তিনি।

মায়ের কাছ থেকে তারা আলাদা হয়ে গেলেও তাদের যাতে স্কুলে যেতে ও পড়াশোনা করতে কোনো অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে তার চিন্তার অন্ত ছিল না। তবে তাদের এই অবস্থার জন্য অগাস্টের গোঁয়ার্তুমিই যে দায়ী, এ কথা বলতেন ইর্মা। অগাস্ট মেয়েদের দেখতে আসছে কিনা, জানতে চাইতেন চিঠিতে। এও বলে দিতেন, সে যত না আসে, ততই ভালো। মেয়েদের দেখার জন্য ছটফট করত মায়ের মন। চিঠিতে মেয়েদের ছবি পাঠাতে বলতেন। কিন্তু বাড়ি থেকে ছবি পাঠানোর নিয়ম ছিল না ক্যাম্পে।

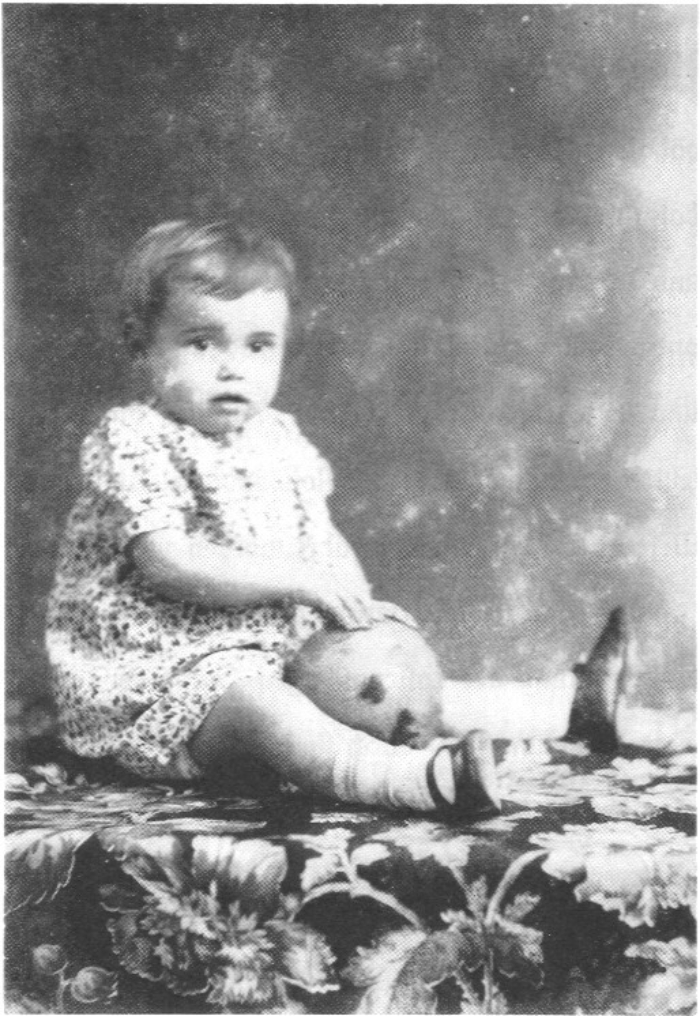

ইরিনের অবশ্য দিদির মতো অত সৌভাগ্য হয়নি। একবছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সে হয়ে পড়েছিল মাতৃহারা। তার উপর তার জন্মতারিখ ১৯৩৭-এ হওয়ায় তাকে পুরোপুরি ইহুদি-সন্তান হিসেবেই ধরা হয়েছিল। ইনগ্রিডকে তার দিদিমা নিতে পারলেও ইরিনকে পারেননি। অনাথ আশ্রমেই থেকে যায় সে। ইহুদি শিশু হিসেবে অনাথ আশ্রমে চূড়ান্ত অবহেলা ও নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল একরত্তি মেয়েটাকে। শৈশবের সেই ভয় আজীবন ঘিরে রাখত তাকে। ইয়ুথ অফিসের দায়িত্ব নেওয়ার মেয়াদ শেষ হলে দুই শিশুর অভিভাবক হন জেলা আদালতের এক অবসরপ্রাপ্ত ইহুদি সদস্য ড. হার্ম্যান গেরসন।

ইরিন পরে দুটি দম্পতির কাছে পালিত হয়। প্রথমে ১৯৪০ সালে তাকে দত্তক নেয় আর্ন্সট ক্রাউসে ও তার স্ত্রী অগাস্টে ক্রাউসে। পরে ১৯৪১ সালে এক ইহুদি দম্পতি-এরউইল প্রোকাউসার ও তার স্ত্রী। এরউইল তার নাম দিয়েছিলেন রেমি। ইহুদি হওয়ায় এরউইলের উপর অত্যাচার নেমে আসে। ১৯৪২ সালে ইরিনের তখন পাঁচ বছর বয়স, আরও কয়েকজন অনাথ ইহুদি শিশুদের সঙ্গে তাকেও ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছিল।

একজন পরিচিত ভদ্রমহিলা, যাকে ইরিন বইতে ‘আন্টি শ্নিম্যান’ নামে উল্লেখ করেছেন, তিনি তাকে সকলের অগোচরে সরিয়ে নেন ও পরে অস্ট্রিয়ায় চলে যান। কয়েকমাস অস্ট্রিয়ায় থাকার পর হ্যামবার্গে ফিরে আসার পর একটি হাসপাতালের ওয়ার্ডে লুকিয়ে রাখা হয়। ১৯৪৩ সালে এরউইল তার প্রিয় রেমিকে ব্রেন্ডেনবার্গের ক্যালভোর্দে শহরে পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধের শেষ অবধি সেখানেই লুকিয়ে ছিল ইরিন। নিজেদের আসল বাবা-মাকে আর কোনোদিনই দেখতে পায়নি দুই বোন।

অগাস্ট কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন ১৯৪১ সালের ১৯শে জানুয়ারি। একটি মতে, এরপর তিনি পণ্য পরিবহন সংস্থা পুস্তে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। কিন্তু ইরিন পরবর্তীকালে বলেছেন, তার বাবা আসলে পরে ব্লহম+ভশ জাহাজঘাটার অস্ত্র কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছিলেন। ওদিকে ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের পর থেকে সোফির কাছে আর কোনো চিঠি আসেনি ইর্মার তরফ থেকে। নতুন বছরের শুরুতেই লিখেছিলেন শেষ চিঠিটা-

“৩০শে ডিসেম্বরের দিনটা দারুণ ছিল। চারিদিকে নতুন বছরের বেশ একটা আবহাওয়া। মা গো, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। নতুন বছর এরকম অসুস্থতা দিয়ে শুরু হওয়া ভাল না। আমি বেশ অবাক হচ্ছি শুনে যে হার্তার কোলে ছোট্ট একজন আসবে। তবে মনে মনে খুব খুশিও। ছোট্টটার জন্মের সময়ে ওখানে থাকতে পারলে খুব খুশি হতাম। এবার নিশ্চয় মেয়ে হবে। ওকে আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানিও। তুমি তো হার্তা আর লিলির পরিবারের সঙ্গে মাঝে মাঝেই সময় কাটাও, বেশ ভালই করো।

ইনগ্রিডের ক্রিসমাস টেবিলটা নিশ্চয় খুব সাজানো হয়েছিল। ওর চেয়ে সুন্দর আর দামী আমার কাছে আর কিছুই নয় আর আমি এও জানি, যে ওর জন্যে আমাকে চিন্তা করতে হবে না। ও এর চেয়ে কোথাও ভাল থাকতে পারত না। আমি আবার তোমাদের মধ্যে ফিরতে চাই। বাবা-মা আর দিদিদের মধ্যে। আবহাওয়াটা এখন তোমার মতোই ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে। বোমাবর্ষণ কি বন্ধ হয়েছে? পোলাশকে পরিবার কি তোমাদের বাড়িতে শুচ্ছিল এই কদিন? এখন বেশিক্ষণ রাস্তায় থাকা উচিত হবে না। লিলির জন্মদিনের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল। তুমি এখন মাসে দুবার আমাকে চিঠি লিখতে পারো। মাসের শুরুতে আর মাসের শেষে। অনেক চুমু পাঠালাম। -ইতি ইর্মা।”

ক্যাম্পের অমন দুঃসহ জীবনের রোজনামচার পরেও কী সহজ মনে চিঠি লিখতে পারেন একজন নারী! নিজের দুঃখ-কষ্টকে চেপে রেখেও মা, দিদি, মেয়েকে শুভেচ্ছা জানাতে তিনি ভোলেন না। যার প্রতিটি মুহূর্ত কাটে মৃত্যুর অপেক্ষায়, তিনিই কিনা বাড়িতে থাকা আপাত-নিরাপদ প্রিয়জনের বিপদের কথা ভেবে উতলা হয়ে পড়েন! ইর্মা হয়তো আশা রাখতেন, আবারও তিনি ফিরবেন তার প্রিয় মানুষগুলোর কাছে, আদর করবেন ফুলের মতো মেয়েদুটোকে। কিন্তু ইর্মার এমন আকুতির কোনো দাম তো ছিল না বিকলমস্তিষ্ক নাৎসি প্রোপাগাণ্ডার কাছে।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে বার্নবার্গের স্বেচ্ছামৃত্যু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে চৌদ্দ হাজার হতভাগ্য মানুষকে গ্যাস চেম্বারে ঢোকানো হয়েছিল, তার মধ্যে ইর্মাও ছিলেন বলে মনে করা হয়। সরকারিভাবে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় সাত বছর পর। সেখানে তার মৃত্যুদিন উল্লেখ করা হয় ২৮শে এপ্রিলকে। দু’বছর পর অগাস্টকে ৯৯৯তম ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটেলিয়নের একটি বিভাগে সেনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সে বছরেই ১৭ই অক্টোবর ক্রোয়েশিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন তিনি। ইর্মার মতোই তাকেও সরকারিভাবে মৃত ঘোষণা করা হয় ১৯৪৯ সালে। একটি নিখাদ ভালবাসার কী করুণ পরিণতি!

১৯৫১ সালে অগাস্ট-ইর্মার পরিণয়কে অবশেষে স্বীকৃতি দেয় সেনেট অফ হ্যামবার্গ। সেই বছরেই ইনগ্রিড নিজের নামের পিছনে ল্যান্ডমেসার পদবী ব্যবহার করতে শুরু করেন, কিন্তু ইরিন বরাবর এক্লার পদবীই ব্যবহার করেছেন। ১৯৯১ সালের ২২শে মার্চ হ্যামবার্গ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিকী দাই জেইতে পঞ্চান্ন বছর আগের তোলা ওই জাহাজঘাটার ছবিটি প্রকাশিত হয়। হাতদুটোকে সামনে জড়ো করে রাখা মানুষটির প্রতি নজর পড়ে সকলেরই। ১৯৯৫ সালের ১৫ই নভেম্বর হ্যামবার্গার অ্যাবেন্ডব্ল্যাট সংবাদপত্রে ‘ছবির ওই দুঃসাহসী মানুষটি কে’, এই শিরোনামে একটি আবেদন প্রকাশিত হয়। কেউ যদি পরিচয় জেনে থাকেন, তবে তিনি যেন সত্বর সংবাদপত্রের অফিসে যোগাযোগ করেন, এমন আর্জিও ছিল প্রতিবেদনে।

ঘটনাক্রমে, ছবিটি ইরিনের চোখে পড়লে তিনি তার বাবাকে চিহ্নিত করেন। তখন তিনি পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রৌঢ়া। তবে শুধু ইরিন নন, আরও একটি পরিবার দাবী করে, ছবির এই ‘বিপ্লবী’ আসলে তাদেরই এক আত্মীয় গুস্তাভ উইগার্ট, যিনি ওইসময় ব্লহম+ভশে কামার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। মনেপ্রাণে ক্রিশ্চান হওয়ায় এই অভিবাদন তিনি জানাননি। গুস্তাভের সঙ্গে মুখের মিল থাকলেও তেমন জোরালো কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি তার পরিবার। ফলে, ইরিনের দাবীকেই সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়।

বাবার ছবি দেখার পর প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে বেশ কৌতূহলী হয়ে পড়েন ইরিন। সেই ইতিহাস খুঁজে বার করতে তিনি শুরু করেন তথ্যানুসন্ধান। ইর্মা যে তার প্রকৃত জননী, এই তথ্য তিনি দিদির কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন মাত্র কিছু বছর আগে, ১৯৯০ সালে। আরও বিস্তারিত জানবার জন্য হ্যামবার্গে মায়ের কিছু আত্মীয়ের খোঁজ করেন। ইর্মাকে দেখেছেন এমন কিছু আত্মীয় তখনো হ্যামবার্গে ছিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলে সবকিছু জানতে পারেন তিনি। কথা হয় দিদি ইনগ্রিডের সঙ্গেও। যে জেলা আদালতে তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন ড. গেরসন, সেই আদালতের মহাফেজখানায় খুঁজে পান এই পুরো কার্যাবলী-সংক্রান্ত ফাইলটি।

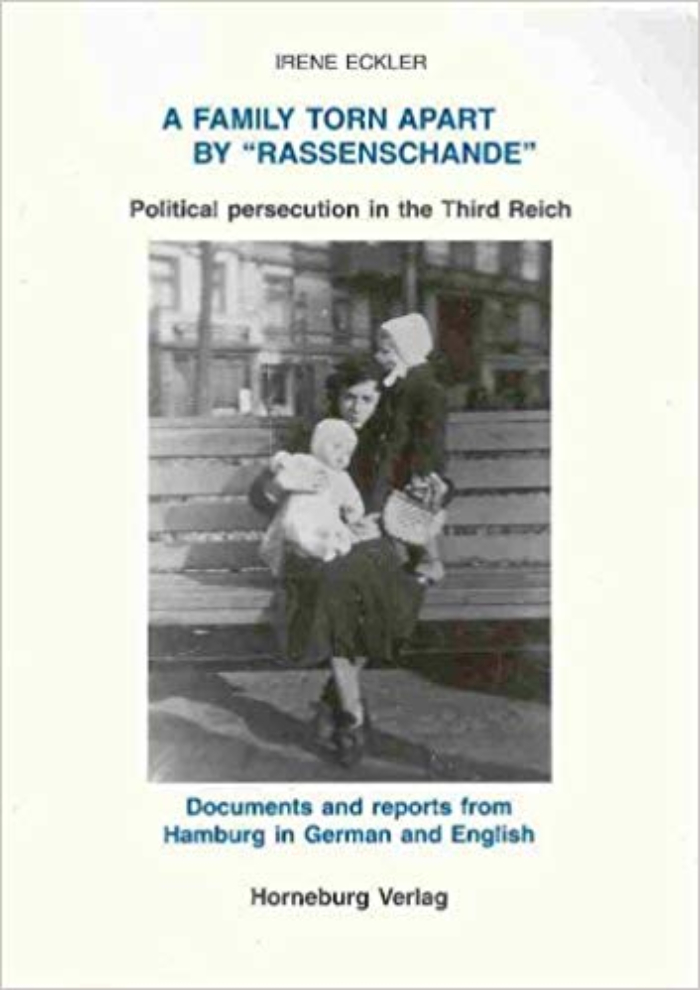

তার এই সুচারু গবেষণা উঠে আসে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত তার লেখা বই ‘আ ফ্যামিলি টর্ন অ্যাপার্ট বাই “র্যাসেন্সশান্দে”: পলিটিক্যাল পারসিকিউশন ইন দ্য থার্ড রাইখ’-এর পাতায়। বাবা-মার ছবি, মায়ের লেখা চিঠিপত্র, সরকারি নথি সমস্ত কিছুই প্রকাশিত হয়েছিল দুই মলাটের মধ্যে। বইটির ইংরেজি অনুবাদটি করেন জিন ম্যাকফার্লন। তবে ইরিন দাবী করেছিলেন, ওই ছবিটি তোলা হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ১৩ই মার্চ। কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের বন্দি হিসেবে ব্লহম+ভশে শ্রমিকের কাজ করতে হতো অগাস্টকে। ওইদিন সুবিশাল রণতরী বিসমার্কের উদ্বোধনে হিটলার যখন এসেছিলেন, তখন তাকে অভিবাদন জানাতে চাননি তার বাবা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কেটে গিয়েছে প্রায় সাড়ে সাত দশক। জার্মানি-সহ বহু দেশে জনসমক্ষে নাৎসি স্যালুট প্রদর্শন এখন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিভীষিকাময় ওই ছয় বছরের স্মৃতি অনেকই ফিকে। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন প্রাণ দেওয়া অগণিত সাধারণ মেহনতি মানুষেরা। তবু তাদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎই যেন কোন অতল থেকে উঠে আসেন, তাদের অত্যাশ্চর্য ইতিহাস আকৃষ্ট করে আধুনিক পৃথিবীর মানুষকে, তাদের গল্প ফেরে মানুষের মুখে মুখে। একবিংশ শতাব্দীর সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন ঘুরে ঘুরে বেড়ায় অগাস্ট ল্যান্ডমেসারের দুঃসাহসের ছবি। এক্ষেত্রে কিন্তু তিনি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে থাকলেন। যেমনটা হয়েছিলেন তিরাশি বছর আগেও, হ্যামবার্গের সমুদ্রতীরে ফ্যুয়েরারের ব্যক্তিত্বের সামনেও মাথা না নোয়ানোর অদম্য জেদে।