১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কেবল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যেকার যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি পরিণত হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধ, চীনা–সোভিয়েত ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ভারতীয়–পাকিস্তানি ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের একটি রণক্ষেত্রে। ভারত ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজ নিজ ভূরাজনৈতিক স্বার্থে এই যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করেছিল, এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাষ্ট্র দুইটির গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। বিশেষত, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে একদিকে যেমন বাংলাদেশি–ভারতীয় মিত্রবাহিনীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনকৃত পাকিস্তানি ফৌজ পর্যুদস্ত হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি বঙ্গোপসাগরে মোতায়েনকৃত মার্কিন ৭ম নৌবহরের পথে সোভিয়েত ১০ম অপারেটিভ ব্যাটল গ্রুপ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে পাকিস্তানি শাসনের অবসান ঘটে।

যেহেতু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, সেহেতু স্বাধীনতা–পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রাষ্ট্র দুইটির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকবে, এটিই ছিল স্বাভাবিক। বস্তুত স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কয়েক বছর ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লি ও মস্কোর উষ্ণ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এরপর থেকেই এই সম্পর্কে শীতলতা দেখা দিতে শুরু করে। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ সোভিয়েত–ভারতীয় প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পরেই কেবল বাংলাদেশ এই জোট থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। কিন্তু রাজনীতি কখনো এতটা সরলপথে চলে না, এবং বস্তুত বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শাসনামলেই ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

একটি বিষয় উল্লেখ্য, প্রাথমিকভাবে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়ের সঙ্গেই বাংলাদেশের সুসম্পর্ক থাকলেও বাংলাদেশে রাষ্ট্র দুইটির লক্ষ্য সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ভারতের লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশে ভারতের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন একটি সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা এবং সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রটিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভারতীয় প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত রাখা, যাতে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও চীন নবগঠিত রাষ্ট্রটিতে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ না পায়। অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রভাব বলয়ের বাইরে রাখা এবং বাংলাদেশে সোভিয়েত ধাঁচের কমিউনিজমের প্রসার ঘটানো।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের একটি সুদীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, উত্তর–পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো প্রায় ‘বাংলাদেশ–বেষ্টিত’, এবং বাংলাদেশ কার্যত দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি সেতুস্বরূপ। এজন্য ভারতের কাছে বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব ততটা বেশি ছিল না। সোভিয়েত ভূরাজনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইউরোপ, বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়া, এবং ক্রেমলিনের বাংলাদেশের তুলনায় পাকিস্তানের ভূরাজনৈতিক মূল্য ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ ছিল একটি বৈশ্বিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, এবং বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে মার্কিন প্রভাব হ্রাস করার সুযোগ হাতছাড়া করতে মস্কো রাজি ছিল না। সুতরাং, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বিরাজমান মার্কিনবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগানোর জন্য তারা সচেষ্ট ছিল।

এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের মূল বাহন ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বামপন্থী অংশ, কমিউনিস্ট পার্টি অফ বাংলাদেশ (সিপিবি) এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মস্কোপন্থী অংশ (ন্যাপ–মোজাফফর)। ১৯৭২ সালের ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের পশ্চিমা সহায়তার প্রয়োজন নেই এবং স্বাধীন বাংলাদেশ নয়াদিল্লি ও মস্কোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখবে। আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান নেতা ও স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদও বাংলাদেশের প্রতি পশ্চিমা নীতির কঠোর সমালোচক ছিলেন এবং ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ন্যাপ–মোজাফফরের প্রেসিডেন্ট মোজাফফর আহমেদ বলেছিলেন যে, তার দল বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাজ করবে।

কিন্তু পাকিস্তান থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাবর্তনের পর বাংলাদেশের নীতিতে পরিবর্তন আসে। ১৯৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত, কিন্তু সেটিকে নিঃশর্ত সহায়তা হতে হবে। উল্লেখ্য, শেখ মুজিব নিজেও ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধে বাংলাদেশকে কোনো একটি নির্দিষ্ট পক্ষে যুক্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সাধারণভাবে একটি ‘জোট নিরপেক্ষ’ এবং ‘ভারসাম্যমূলক’ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করার প্রচেষ্টা চালায়।

১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং ঢাকায় অবস্থিত সোভিয়েত কনস্যুলেট স্বাধীন বাংলাদেশে সোভিয়েত দূতাবাসে পরিণত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশি সশস্ত্রবাহিনী সোভিয়েত সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত হয়, এবং সোভিয়েতরা নবগঠিত বাংলাদেশি বিমানবাহিনীকে ১০টি মিগ–২১এমএফ ও ২টি মিগ–২১ইউএম যুদ্ধবিমান উপহার দেয়। ১৯৭৩ সালের মার্চের পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ (বা ১৩৬ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদান করে। এ সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমেও সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা ‘তাস’ ও ‘এপিএন’–এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী সমাজতন্ত্র বাংলাদেশের একটি মূলনীতিতে পরিণত হয় এবং বাংলাদেশি সরকার অর্থনীতির জাতীয়করণের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যা ছিল মস্কোর দৃষ্টিতে ইতিবাচক।

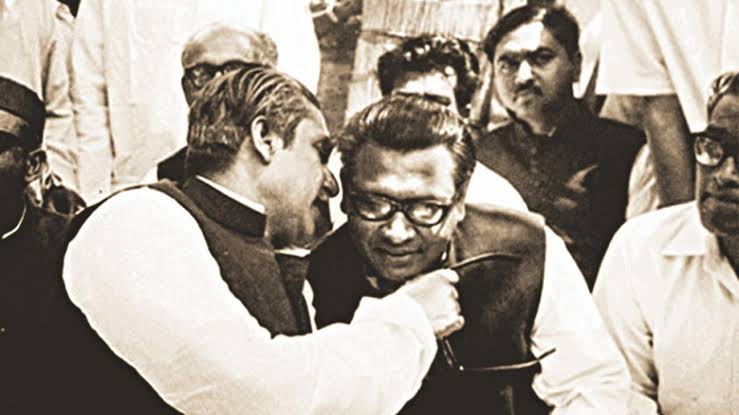

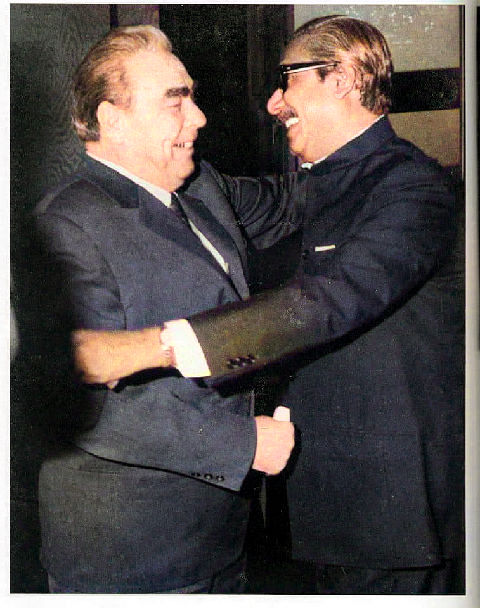

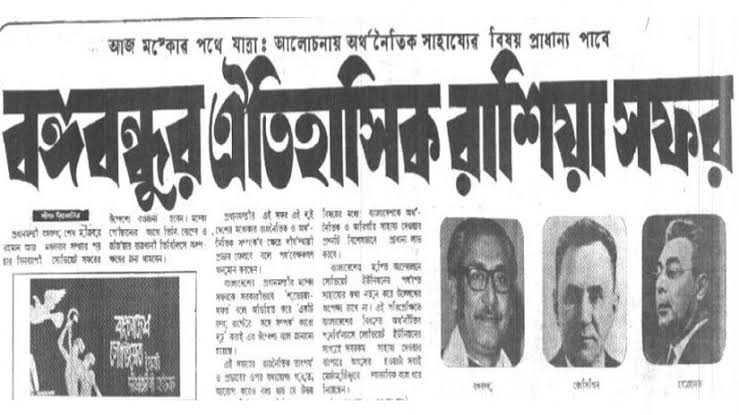

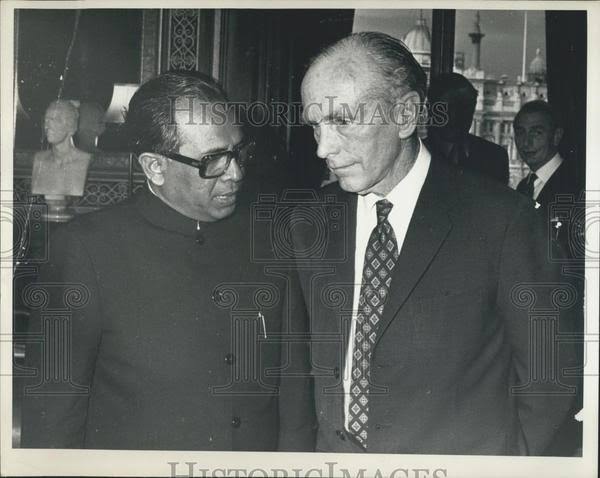

১৯৭২ সালের মার্চে মুজিব সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট দলের মহাসচিব লিওনিদ ব্রেঝনেভ ও সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য সোভিয়েত সহায়তা প্রার্থনা করেন, কিন্তু সহায়তা নিঃশর্ত হতে হবে এই বিষয়টির ওপর জোর দেন। এছাড়া, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরে পাকিস্তানিদের স্থাপিত মাইনক্ষেত্র ও যুদ্ধে নিমজ্জিত নৌযানগুলো অপসারণ করে বন্দর দুইটিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ব্যাপারেও তিনি মস্কোর সহায়তা কামনা করেন। মস্কো তার প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং ১৯৭২ সালের এপ্রিলে একটি সোভিয়েত নৌবহর চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরে উপস্থিত হয়ে বন্দর দুইটিকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার কাজ আরম্ভ করে।

অর্থাৎ, স্বাধীনতা লাভের পর প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে অন্তত বাহ্যিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজ করছিল। কিন্তু বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক কারণে এই সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে।

প্রথমত, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ এড়ানো, অবকাঠামোর পুনর্গঠন ও অন্যান্য কারণে প্রচুর বৈদেশিক সহায়তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে এই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা প্রদানের সামর্থ্য ছিল না। ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। স্বীকৃতি প্রদানের আগে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১৪ কোটি ২০ লক্ষ (বা ১৪২ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার প্রদান করেছিল, অন্যদিকে, একই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রদান করেছিল মাত্র ৬০ লক্ষ (বা ৬ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার। অর্থাৎ, এ সময়ে বাংলাদেশের প্রাপ্ত মার্কিন সহায়তার পরিমাণ ছিল সোভিয়েত সহায়তার ২৬ গুণেরও বেশি। একইভাবে, ১৯৭৩ সালের মার্চের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে তিন গুণেরও বেশি পরিমাণ সহায়তা প্রদান করেছিল।

স্বভাবতই, যুদ্ধবিধস্ত এবং দরিদ্র একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রতা বেশি লাভজনক মনে হয়েছিল। এজন্য, তদানীন্তন বাংলাদেশি সরকার এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ না নিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয়ত, ১৯৭২ সালের আগস্টে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন করলে চীন তাতে ভেটো প্রদান করে এবং বাংলাদেশকে ভারতীয় ‘সম্প্রসারণবাদ’ ও সোভিয়েত ‘সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে’র সৃষ্টি পুতুল রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। বস্তুত চীনা–ভারতীয় ও চীনা–সোভিয়েত দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে চীন বাংলাদেশকে সেসময় তার দক্ষিণ সীমান্তের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছিল। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করায় বাংলাদেশি শাসকশ্রেণীর একাংশ চীনের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল ঠিকই, কিন্তু একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশে চীনা স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার অসুবিধা অনুধাবন করতে পারে।

তৃতীয়ত, এ সময় ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছিল এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘অপারেশন লাইনব্যাকার টু’ পরিচালনার মাধ্যমে উত্তর ভিয়েতনামের ওপর নতুন করে কৌশলগত বিমান আক্রমণ শুরু করে। বাংলাদেশের সোভিয়েতপন্থী দলগুলো এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের করে এবং ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও অন্যান্য শহরে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী মিছিল ব্যাপক আকার ধারণ করে। রাজশাহীতে বিক্ষোভের একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা ‘ইউনাইটেড স্টেটস ইনফর্মেশন সার্ভিস’–এর গ্রন্থাগারে অগ্নিসংযোগ করে। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশের গুলিতে ছাত্র ইউনিয়নের দুইজন কর্মী নিহত হয়।

বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব এই ঘটনার জন্য সোভিয়েতপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নিন্দা জানান এবং তাদেরকে ‘নৈরাজ্য’ সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত করেন। বাংলাদেশি সরকারের ধারণা ছিল, এই ঘটনার পেছনে সোভিয়েত দূতাবাসের ভূমিকা রয়েছে এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভালেন্তিন পোপোভ সিপিবি ও ন্যাপ–মোজাফফরের ‘ভাইসরয়’ হিসেবে কলকাঠি নাড়ছেন। বস্তুত পোপোভ ১৯৭০ সাল থেকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কনসাল জেনারেল হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন এবং বাংলাদেশের সোভিয়েতপন্থী দলগুলোর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তাকেই বাংলাদেশে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৩ সালের এই ঘটনার পর ২৭ ফেব্রুয়ারি পোপোভকে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং আন্দ্রেই ফোমিনকে বাংলাদেশে নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

ধারণা করা হয়, মুজিবের অনুরোধেই সোভিয়েত সরকার বাংলাদেশ থেকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় পোপোভকে সরিয়ে নিয়েছিল। পোপোভকে প্রত্যাহারের সময়টিও লক্ষ্য করার মতো। পোপোভকে সরিয়ে নেয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যেই ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচনে মস্কোপন্থী দলগুলোর ভরাডুবি ঘটে। এ সময় বাংলাদেশি সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়নি, কিন্তু বাংলাদেশি শাসকশ্রেণির মধ্যে যে মস্কোর প্রতি বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি সহজেই অনুমেয়।

চতুর্থত, বাংলাদেশে সোভিয়েত নৌবহরের প্রলম্বিত উপস্থিতি বাংলাদেশি সরকারের অংশবিশেষ এবং জনসাধারণের একাংশ ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছিল না। সোভিয়েতরা বাংলাদেশে তাদের উপস্থিতিকে স্থায়ী রূপ দিতে পারে, এই আশঙ্কা অনেকের মধ্যে ছিল। তাছাড়া, বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের ধারণা ছিল যে, সোভিয়েত নৌ উপস্থিতির কারণেই চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। এজন্য সোভিয়েতরা সম্পূর্ণ বিনা খরচে চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরকে ব্যবহারোপযোগী করে তুললেও এবং নির্ধারিত সময়ের আগে ১৯৭৪ সালের মার্চে বাংলাদেশ ত্যাগ করলেও বাংলাদেশিরা কর্মকর্তারা মস্কোর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। অন্যদিকে, সোভিয়েত কর্মকর্তারাও বাংলাদেশের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ তাদের ধারণা ছিল, তাদের সহায়তার জন্য বাংলাদেশ যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি।

পঞ্চমত, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশি সরকারের বামপন্থী অংশকে ক্রমশ ক্ষমতাহীন করে ফেলা হয়। ১৯৭৩ সালের মার্চে ভারতপন্থী ও সোভিয়েতপন্থী আব্দুস সামাদ আজাদের পরিবর্তে তুলনামূলকভাবে পশ্চিমাপন্থী কামাল হোসেনকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে, ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে তাজউদ্দিন আহমেদকে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং ১৯৭৪ সালের অক্টোবরে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সফরের প্রাক্কালে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশি সরকারের অভ্যন্তরে সোভিয়েতপন্থী অংশটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

ষষ্ঠত, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং কয়েক লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষের ফলে প্রাণ হারায়। এই দুর্ভিক্ষের পিছনে অন্যতম একটি পরোক্ষ কারণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অসহযোগিতা। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকেই বাংলাদেশে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছিল এবং এ সময় বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সহায়তা চেয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে ২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করেছিল এবং এই খাদ্যশস্য বাংলাদেশকে সরবরাহ করার জন্য ঢাকা মস্কোকে প্রস্তাব দিয়েছিল। পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয়কৃত খাদ্যশস্য বাংলাদেশে এসে পৌঁছালে বাংলাদেশ সেটি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ফিরিয়ে দেবে, এটি ছিল বাংলাদেশি প্রস্তাবের সারমর্ম।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এসময় নিজেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না এবং কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে ক্রয়কৃত খাদ্যশস্যের চালান বাংলাদেশকে সরবরাহ করলে সোভিয়েত ইউনিয়নে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়ার একটি সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং স্বভাবতই মস্কো বাংলাদেশের প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে, বাংলাদেশ কিউবার কাছে পাট রপ্তানি করার ফলে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর ক্ষিপ্ত হয় এবং খাদ্যশস্যের চালান আটকে রাখে। ফলে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ এড়ানো সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ কিউবার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থগিত করার পরই কেবল যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে খাদ্য সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছিল।

সর্বোপরি, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের চীনপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় ও সোভিয়েত প্রভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তাছাড়া, পাকিস্তানপন্থী দলগুলোও ক্রমশ রাজনৈতিক মঞ্চে চলে আসে এবং ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ডানপন্থী অংশও ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তে পশ্চিমা ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে ছিল। এর ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে ভারতবিরোধী ও সোভিয়েতবিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

এই কারণগুলোর ফলে শেখ মুজিবের শাসনকালেই বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, কিন্তু বাহ্যিকভাবে এবং সরকারি পর্যায় থেকে সেটি প্রকাশ পায়নি। অবশ্য এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, এসবের পরও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে ঢাকা ও মস্কো পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছিল। যেমন: ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে ঢাকা ও মস্কো উভয়েই উত্তর ভিয়েতনানের পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক অভিযানের বিরোধিতা করেছিল। ১৯৭৩ সালের আরব–ইসরায়েল যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই আরব রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ নিয়েছিল। ১৯৭৪ সালে যখন একটি গ্রিক–সমর্থিত সামরিক অভ্যুত্থানে সাইপ্রাসের সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়, তখন বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই এর নিন্দা জানিয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে সোভিয়েতপন্থী দলগুলোর অবস্থান শক্তিশালী হয়। এ বছর মুজিব ‘বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ’ (বাকশাল) নামক যে ‘জাতীয় দল’ গঠন করেন, সোভিয়েতপন্থী সিপিবি ও ন্যাপ–মোজাফফর উভয়েই এই জোটের অংশ ছিল, যদিও শাসনক্ষেত্রে তাদের প্রকৃত ক্ষমতা কতটুকু ছিল সেটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একটি সামরিক অভ্যুত্থানে মুজিব সপরিবারে নিহত হন, এবং খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বাধীন একটি সামরিক–প্রভাবাধীন সরকার বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

মোশতাক ছিলেন দৃঢ়ভাবে পশ্চিমাপন্থী ও সোভিয়েতবিরোধী। স্বভাবতই তার উত্থান বাংলাদেশে মস্কোর অবস্থানকে দুর্বল করে ফেলে এবং ওয়াশিংটনের অবস্থানকে শক্ত করে। কট্টর সোভিয়েতবিরোধী সৌদি আরব ও চীন মোশতাকের শাসনাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে, এবং এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সোভিয়েত প্রভাব শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে মস্কোর সামর্থ্য ছিল সীমিত, এবং চীনা–মার্কিন অক্ষে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকে মস্কোর নীতিনির্ধারকরা খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয় না। বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ছিল সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাংলাদেশি সশস্ত্রবাহিনীকে সোভিয়েত সামরিক সরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া। এর ফলে বাংলাদেশ সামরিক সহায়তার জন্য চীনের দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়।

অবশ্য এই পটপরিবর্তনের ফলে মস্কো যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছিল তা নয়, কারণ ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরে সংঘটিত যে সামরিক অভ্যুত্থানে মোশতাক ক্ষমতাচ্যুত হন, সেটির পিছনে ভারতীয় ও সোভিয়েত হস্তক্ষেপ জড়িত ছিল বলে অনেক বিশ্লেষক দাবি করেন, যদিও এই অভ্যুত্থানের প্রকৃত কারণ নিরপেক্ষভাবে অনুধাবন করা দুরূহ। যাই হোক, ৪ দিনের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর আরেকটি অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের উত্থান ঘটে। জিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ককে জোরদার করেন এবং ঢাকাকে স্পষ্টভাবে মস্কো ও নয়াদিল্লির বলয় থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।

পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাদেশ তার আনুষ্ঠানিক ‘জোট নিরপেক্ষ’ অবস্থান ধরে রেখেছিল, কিন্তু কার্যত চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশে সোভিয়েত প্রভাব আর কখনোই ১৯৭২–১৯৭৫ সালের পর্যায়ে পৌঁছায়নি, যদিও মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর রাষ্ট্র দুইটির মধ্যেকার সম্পর্কের উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে, এবং এর মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ ও স্নায়ুযুদ্ধে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ উভয়েরই অবসান ঘটে।