সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ হত্যার উদ্দেশ্যে বিষ প্রয়োগ করেছে, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, মাঝে মাঝে বিরাট সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধেও। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষ বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক জীবাণু (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া) শত্রুপক্ষের বিরুদ্বে ব্যবহার করে আসছে, যা বর্তমানে জৈবিক অস্ত্র নামে পরিচিত।

জৈব-সন্ত্রাসবাদের আক্ষরিক অর্থ অণুজীব বা সংক্রমিত নমুনা ব্যবহার করে মানুষ, সরকার, সেনাবাহিনী বা সামগ্রিকভাবে সমাজের বৃহৎ গোষ্ঠীকে হুমকি দেওয়া, সন্ত্রাস ও আতঙ্ক তৈরি করা। জৈব সন্ত্রাসবাদের ঘটনাগুলো ব্যাপকভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরম বিকৃতি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইতিহাসবিদদের পক্ষে জৈবিক আক্রমণগুলোকে প্রাকৃতিক মহামারি থেকে আলাদা করা কঠিন, কারণ জৈবিক যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই অজানা। এর কিছু কারণ হচ্ছে- আধুনিক অণুজীববিজ্ঞানের আবির্ভাবের পূর্বে সংঘটিত কথিত জৈব হামলা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না থাকা; কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্ত জৈবিক আক্রমণকে ঘিরে বির্তকিত পরিস্থিতি, যেখানে প্রাপ্ত নথিগুলো একাধিক রাজনৈতিক হেরফেরের শিকার এবং ঘটনাসমূহের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা; জৈবিক আক্রমণ সম্পর্কিত প্রাচীন ঘটনাগুলের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা না থাকা; কিছু ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে নথিপত্রগুলো ধ্বংস করা; পর্যাপ্ত একাডেমিক গবেষণার অভাব।

আলোচনার সুবিধার্থে জৈব সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত

জৈবিক অস্ত্র ব্যবহারের ধারণা নতুন নয়, বরং ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, জৈবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রচেষ্টা প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে চলে আসছে। জৈবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রথম নথিভুক্ত উদাহারণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে, হিটাইটিসরা রোগাক্রান্ত ভেড়া (সম্ভবত টুলারেমিয়া আক্রান্ত) শত্রুশিবিরে পাঠিয়েছিল শত্রুদের দুর্বল করার জন্য। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে বর্তমান ইউক্রেনে বাসকারী সিথিয়ান নামক এক যাযাবর উপজাতি তীরের অগ্রভাগে ব্যবহৃত বিষ উৎপাদন করার জন্য একটি অনন্য কৌশল ব্যবহার করত। একটি প্রাচীন বিবরণ অনুসারে, সিথিয়ানরা আলাদা পাত্রে বাচ্চা ভাইপার (এক প্রজাতির বিষাক্ত সাপ) হত্যা করে এবং মানুষের রক্ত নিয়ে পঁচতে দিত। তারপর সেই পঁচে যাওয়া ভাইপার থেকে তরল এবং পঁচে যাওয়া রক্ত থেকে অধঃক্ষেপ নিয়ে একসাথে মিশিয়ে তীরের অগ্রভাগে লাগাত।

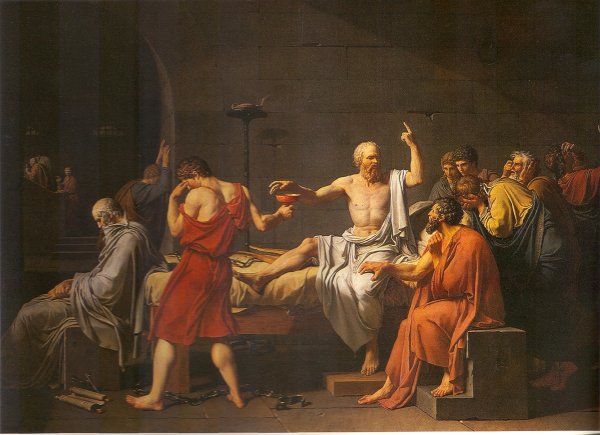

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে পার্সিয়ান, গ্রিক এবং রোমান সাহিত্যে মৃত প্রাণী দ্বারা পানির কুয়া এবং অন্যান্য উৎস দূষিত করার উদাহরণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ১৯০ অব্দে ইউরিমেডনের যুদ্ধে, হানিবাল শত্রু জাহাজে বিষাক্ত সাপে ভরা মাটির পাত্র নিক্ষেপ করে পার্গামনের দ্বিতীয় রাজা ইউমানেসের বিরুদ্ধে নৌযুদ্ধে জয় লাভ করেছিলেন। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে টর্টোনার যুদ্ধের সময়, বার্বারোসা বিষ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে মৃত এবং পচনশীল সৈন্যদের মৃতদেহ পানির কূপগুলোতে নিক্ষেপ করেছিলেন। খ্রিস্টীয় চৌদ্দ শতকে কাফার অবরোধের সময়, আক্রমণকারী তাতার বাহিনী শত্রু বাহিনীর মধ্যে মহামারি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্লেগ সংক্রমিত লাশ নিক্ষেপ করেছিল।

একই ঘটনা ১৭১০ সালে পুনরাবৃত্ত হয়, যখন রাশিয়ানরা এস্তোনিয়ার রিভাল শহরে সুইডিশ বাহিনীকে ঘেরাও করে। তখন রাশিয়ানরা প্লেগের কারণে মারা যাওয়া মানুষের মৃতদেহ সুইডিশ শিবিরে নিক্ষেপ করেছিল। খ্রিস্টীয় আঠারো শতকে ফরাসি এবং ভারতীয় যুদ্ধের সময়, স্যার জেফ্রি আমহার্স্টের নির্দেশে ব্রিটিশ বাহিনী রোগ ছড়ানোর উদ্দেশ্যে গুটিবসন্তে আক্রান্তদের ব্যবহৃত কম্বল আমেরিকানদের দিয়েছিল ব্যবহার করার জন্য।

২. ১৯০০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, জার্মান সেনাবাহিনী প্রধানত জৈবিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অ্যানথ্রাক্স, গ্ল্যান্ডারস (একটি সংক্রামক রোগ, যা মূলত ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার দেহে হয়), কলেরা এবং গম আক্রমণকারী ছত্রাক তৈরি করেছিল। জার্মানদের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ রয়েছে, যেমন- তারা রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে প্লেগ ছড়িয়েছিল, মেসোপটেমিয়ায় খচ্চরদের গ্ল্যান্ডারস দ্বারা সংক্রমিত করেছিল এবং ফরাসি অশ্বারোহী বাহিনীর ঘোড়াগুলোর সাথেও এ ধরনের কাজ করার চেষ্টা করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া এবং পাশাপাশি মিথ্যা ও উদ্বেগজনক গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরে, বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশসমূহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাদের নিজস্ব জৈবিক অস্ত্র কর্মসূচি শুরু করেছিল।

জাপানি জৈবিক অস্ত্র কর্মসূচির জনক, উগ্র জাতীয়তাবাদী শিরো ইশি ভেবেছিলেন যে, জৈবিক অস্ত্র জাপানের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য এক দুর্দান্ত সুযোগ তৈরি করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, জাপানি বাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় একটি গোপন বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার রিসার্চ ফ্যাসিলিটি (ইউনিট ৭৩১) পরিচালনা করেছিল, যেখানে বন্দীদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো।

তারা রোগের বিকাশ ও সংক্রমণের মাত্রা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে তিন হাজারেরও বেশি বন্দীকে প্লেগ, অ্যানথ্রাক্স, সিফিলিস এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত করেছিল। মানবদেহে এসব ক্ষতিকারক জীবাণুর প্রভাব সম্পর্কে আরও বেশি জানার জন্য সংক্রমণে মারা যাওয়া বন্দীদের ময়নাতদন্তও করা হয়েছিল। যুদ্ধের সময়, জাপানি সেনাবাহিনী কলেরা এবং টাইফয়েডের প্রকোপ সর্ম্পকে জানতে চীনের বিভিন্ন গ্রামে এক হাজারেরও বেশি পানির কুয়ায় কলেরা এবং টাইফয়েডের জীবাণু ছড়িয়েছিল। উত্তর আমেরিকাতে সরকারি নয়, বরং ব্যক্তিগত উদ্যোগে জৈব অস্ত্র গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী স্যার ফ্রেডরিক ব্যান্টিং (ইনসুলিনের আবিষ্কারক) কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকদের সহায়তায় ১৯৪০ সালে প্রথম বেসরকারি জৈবিক অস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এরপরেই জার্মানদের জৈব হামলার ভয়ে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা মার্কিন সরকারের উপর জৈবাস্ত্র সর্ম্পকিত গবেষণা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছিল, যদিও নাৎসিরা কখনও জৈবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেনি। যা-ই হোক, জাপানিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জৈবিক অস্ত্র তৈরির জন্য একটি বড় আকারের প্রকল্প শুরু করেছিল এবং অবশেষে চীন দখলের উদ্দেশ্যে সেগুলো ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৩৯ সালের প্রথমদিকে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, যখন জাপানিরা প্রথম বৈধ এবং তারপর অবৈধভাবে নিউ ইয়র্কের রকফেলার ইনস্টিটিউট থেকে পীতজ্বরের ভাইরাস সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিল।

১৯৪২ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জৈবিক যুদ্ধ গবেষণা পরিষেবা গঠন করে এবং প্রাথমিকভাবে অ্যানথ্রাক্স এবং বটুলিনাম টক্সিনকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় কি না, সে বিষয়ে গবেষণা করেছিল। জার্মান বাহিনী যদি প্রথমে জৈবিক অস্ত্র ব্যবহার করে, তবে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবার জন্য ১৯৪৪ সালের জুনের মধ্যে তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে বটুলিনাম টক্সিন এবং অ্যানথ্রাক্স মজুদ করে নিয়েছিল। ব্রিটিশরা ১৯৪২ এবং ১৯৪৩ সালে স্কটল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে গ্রুইনার্ড দ্বীপে অ্যানথ্রাক্স বোমা পরীক্ষা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়িন বায়োপ্রিপিয়ার্ট নামে একটি বিশাল জৈবিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত করে, যার পরিধি এত বিশাল ছিলো যে তারা ৫০,০০০-এরও বেশি লোককে বিভিন্ন গবেষণা ও উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে নিয়োগ দিয়েছিল। এ প্রকল্পে তারা বিশাল পরিমাণে এনথ্রাক্স, ব্যাসিলি এবং গুটিবসন্ত ভাইরাস উৎপাদন এবং মজুদ করেছিল। তারা মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক জীবাণু হেমোরেজিক ফিভার ভাইরাসের উপর গবেষণাও করেছিল।

যুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছু জাপানি জৈবিক অস্ত্র গবেষককে যুদ্ধাপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিল, কিন্তু আমেরিকা সে সমস্ত গবেষককে তাদের মানুষের উপর চালানো পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্যের বিনিময়ে তাদের মুক্তি দিয়েছিল। এমনকি ইশি’র উত্তরসূরী মাসাজিকিতানো যুদ্বের পরে চীনে যুদ্ধের সময়ে মানুষের উপর করা পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর গবেষণাপত্র প্রকাশ করে।

৩. সর্বশেষ, ১৯৪৫ সাল থেকে বর্তমান সময়

যদিও কিছু মার্কিন বিজ্ঞানী জাপানিদের দেওয়া তথ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন, তবে ধরে নেওয়া হয় যে, বাস্তবে সেসব তথ্য মার্কিন জৈবিক যুদ্ধ কর্মসূচির কোনো কাজে আসেনি। ১৯৪১ সালে ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হলেও, ১৯৪৫ সালের মধ্যে ৫০০-এরও বেশি লোককে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সেই প্রকল্প বড় আকার ধারণ করেছিল। জৈবিক অস্ত্রের সাহায্যে জাপানের আক্রমণ মোকাবেলার সক্ষমতা তৈরি করা মূল লক্ষ্য থাকলেও, নথিপত্র থেকে জানা যায়, মার্কিন সরকারও ফসল ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছিল।

যুদ্ধের পরপরই মার্কিন সেনাবাহিনী প্রাণী, মানব স্বেচ্ছাসেবক এবং নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিকদের ক্ষতিকারক এবং অক্ষতিকারক রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। ভার্জিনিয়া এবং সান ফ্রান্সিসকো উপকূলে জাহাজ থেকে ব্যাকটেরিয়া নিক্ষেপের ফলে বহু লোক সংক্রমিত হয়েছিল, আট লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছিলো শুধুমাত্র উপকূলীয় অঞ্চলে। সবচেয়ে কুখ্যাত পরীক্ষাটি ছিল ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্ক মেট্রো সিস্টেমের ব্যাসিলাস গ্লোবিজি’র (অসংক্রামক ব্যাকটেরিয়া) সংক্রমণ, যেটি অ্যানথ্রাক্সের ছড়িয়ে পড়া অনুকরণ করতে ব্যবহার করা হয়; যাতে তারা বড় বড় শহরগুলোতে এর ছড়িয়ে পড়ার ধরন সম্পর্কে ধারণা করতে পারে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়, ভিয়েতনামের কঙ্গো গেরিলারা সূঁচালো পাঞ্জালাঠি মলে ডুবিয়ে শত্রুকে ছুরিকাঘাত করার জন্য ব্যবহার করেছিল, যাতে তারা পরবর্তী সময়ে মারাত্মক সংক্রমণের শিকার হয়। ১৯৭১ সালে আরালস্কের কাজাখ শহরে গুটি বসন্তের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল এবং আক্রান্ত দশজন লোকের মধ্যে তিনজন মারা যায়। এটি ধারণা করা হয় যে, তারা এরাল সাগরের একটি ছোট দ্বীপে অবস্থিত জৈবিক অস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল। একই অঞ্চলে, কিছু জেলে প্লেগ এবং এক গবেষক গ্ল্যান্ডারসের সংক্রমণে মারা গিয়েছিলেন।

১৯৭৯ সালে, সোভিয়েত সিক্রেট পুলিশ কালোবাজারে বিক্রি হওয়া অ্যানথ্রাক্স-দূষিত প্রাণীদের মাংস থেকে সোভেরড্লোভস্কে (বর্তমান একতারিনবার্গ, রাশিয়া) হওয়া অ্যানথ্রাক্সের প্রাদুর্ভাব ধামাচাপা দিতে বিশাল একটি নাটক সাজিয়েছিল। অবশেষে এটি বেরিয়ে আসে যে, প্রাদুর্ভাবটি জৈবিক অস্ত্র তৈরির কারখানায় দুর্ঘটনার কারণে ঘটেছিল, যেখানে একটি আটকে থাকা এয়ার ফিল্টার সরানোর পর আর প্রতিস্থাপন করা হয়নি।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা এবং জৈবিক অস্ত্র শীঘ্রই ‘দরিদ্রের পারমাণবিক বোমা’য় পরিণত হতে পারে, এ উপলব্ধির কারণে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি নিক্সন আক্রমণাত্মক জৈবিক অস্ত্র গবেষণা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৭২ সালে বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড টক্সিন ওয়েপন কনভেনশনে (বিটিডাব্লুসি) স্বাক্ষর করেন, যেটি ১৯২৫ সালের জেনেভা প্রোটোকলের সংশোধিত রূপ।

১৯৮৫ সালে ইরাক অ্যানথ্রাক্স, বটুলিনাম টক্সিন এবং আফলাটক্সিন তৈরি করার উদ্দেশ্যে একটি আক্রমণাত্মক জৈবিক অস্ত্র কর্মসূচি শুরু করে। অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মের সময় মিত্রবাহিনীর জোট রাসায়নিক এবং জৈবিক অস্ত্রের হুমকির মুখোমুখি হয়েছিল। পার্সিয়ান উপসাগরীয় যুদ্ধের পরে ইরাক স্বীকার করেছিল যে, তাদের কাছে বটুলিনাম টক্সিন, অ্যানথ্রাক্স এবং আফলাটক্সিন দ্বারা সজ্জিত বোমা, স্কুড ক্ষেপণাস্ত্র, ১২২ মি.মি. রকেট এবং আর্টিলারি শেল ছিল। এছাড়াও তাদের কাছে বিমানের সাথে লাগানো স্প্রে ট্যাঙ্ক ছিল, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে জৈব এজেন্ট নিক্ষেপ করতে পারে। ১৯৯৪ সালে, জাপানের আউম শিনরিকিও সম্প্রদায়ের একটি উগ্র গোষ্ঠী টোকিও শহরের ভবনের ছাদ থেকে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু বাতাসে ছড়ানোর চেষ্টা করেছিল। তাদের পক্ষে স্পোরগুলো উৎপাদন করা যতটা সহজ ছিল, ছড়িয়ে দেওয়া ততটাই কঠিন ছিল।

১৯৯৫ সালে, তারা টোকিও শহরের পাতাল রেলে স্যারিন গ্যাস ব্যবহার করে, এতে ট্রেনের ১২ জন যাত্রী নিহত এবং ৫ হাজারেরও বেশি আহত হয়েছিল। সে বছরেই, মিনেসোটা মিলিশিয়া গ্রুপের দুজন সদস্যকে রাইসিন রাখার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, যেটি তারা স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নিজেরা তৈরি করেছিল। পরের বছর, ওহিও শহরের এক ব্যক্তি ডাকযোগে বুবোনিক প্লেগ ছড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। ২০০১ সালে, অ্যানথ্রাক্সের জীবণু ডাকযোগে মার্কিন মিডিয়া এবং সরকারি অফিসগুলিতে পাঠানো হয়েছিল, ফলে সেখানে পাঁচজন মারা গিয়েছিল। ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ‘রাইসিন পরীক্ষাগার’ হিসেবে ব্যবহৃত করার অপরাধে ছয় সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়; তাদের মধ্যে ২৭ বছর বয়সী একজন রসায়নবিদ ছিলেন, যিনি এই রাইসিন তৈরি করছিলেন।

পরবর্তী সময়ে, ৫ জানুয়ারি, ২০০৩ সালে ব্রিটিশ পুলিশ লন্ডনের আশেপাশে দুটি বাসভবনে অভিযান চালিয়ে রাইসিনের সন্ধান পেয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল, চেচিন (রাশিয়ার দক্ষিন-পশ্চিমের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র) বিচ্ছিন্নতাবাদীরা রাশিয়ার দূতাবাসে রাইসিন আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিল। ২০০৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি, তিনটি মার্কিন সিনেট অফিস ভবন বন্ধ করা হয়েছিল; কারণ, ভবনগুলোর চিঠিপত্র রাখার কক্ষে রাইসিনের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল।

পারমাণবিক বোমা যতটা সশব্দে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, জৈবাস্ত্র ঠিক ততটাই নীরবে ঘাতকের কাজ করে যাচ্ছে। তাই এ কথা অনুমান করা কঠিন নয়, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে হয়তো পারমাণবিক বোমার জায়গা দখল করবে জৈবিক অস্ত্র।