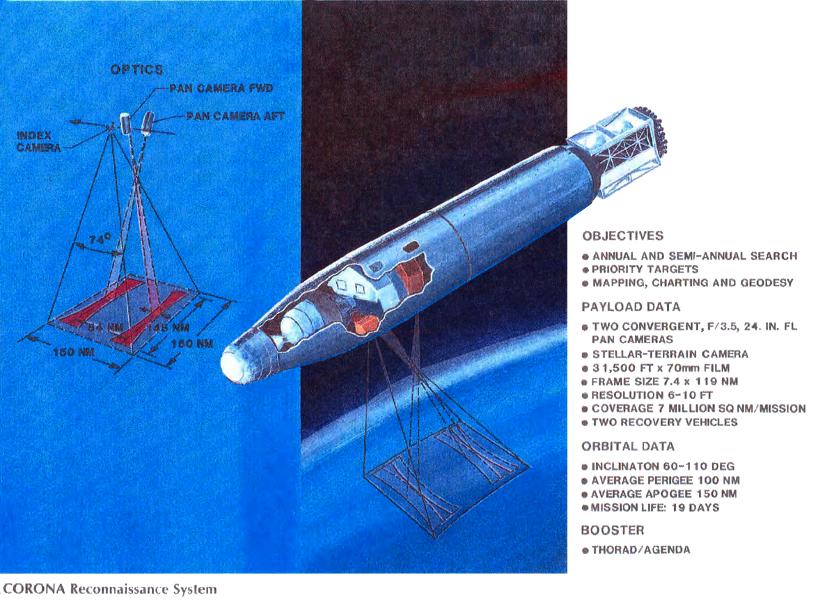

সাম্প্রতিক সময়ে কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে করোনা নামটি সবার কাছেই পরিচিত। তবে আজকের লেখাটি করোনাভাইরাস নিয়ে নয়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় রাশিয়া ও চীনের গোয়েন্দা তথ্য পেতে রিকনসিস বিমানের বিকল্প হিসেবে বিশেষ একধরনের গোয়েন্দা স্যাটেলাইট বানানোর পরিকল্পনা করে যুক্তরাষ্ট্র। এই সিরিজে মোট ১৯৫৯ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত ১৪৪টি স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়, যার মধ্যে ১০২টি স্যাটেলাইট ছবি তুলে পৃথিবীতে সফলভাবে ফিল্মটি প্যারাসুটের মাধ্যমে পাঠাতে সক্ষম হয়।

স্যাটেলাইট পরিকল্পনা ও নির্মাণ

১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পুটনিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর যুক্তরাষ্ট্র পরের বছর ‘এক্সপ্লোরার’ নামক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। এটি দুই পরাশক্তির মাঝে মহাকাশে প্রভাব বিস্তার তথা স্পেস রেস শুরু করে।

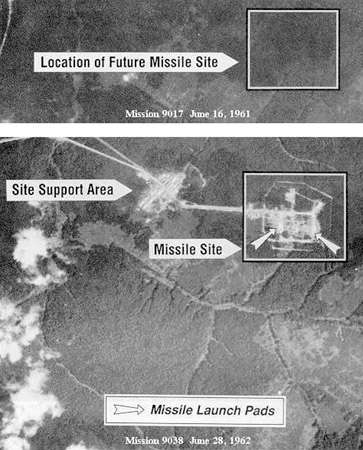

১৯৫৮ সালে WS-117L স্যাটেলাইট রিকনসিস প্রোগামের অন্তর্ভুক্ত ‘ডিসকভারার’ স্যাটেলাইট প্রজেক্টটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় Advanced Research Projects Agency (ARPA) এর অধীনে তৈরি করতে মার্কিন বিমান বাহিনীকে দায়িত্ব দেয়। ১৯৬০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ইউ-২ রিকনসিস বিমান সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশসীমায় ঢুকে ৭০ হাজার ফুট উপর থেকে গোপনে ছবি তোলার সময় সোভিয়েত এন্টি এয়ারক্রাফট মিসাইল হামলায় ভূপাতিত হয়। পাইলট গ্রেফতার ও জেলে যাওয়ার ঘটনায় দুই দেশের সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি হয়। এর পরেই রিকন বিমানের বদলে স্যাটেলাইট ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয় এবং করোনা স্যাটেলাইট প্রজেক্টের ত্বরান্বিত হয়। তৎকালে এই স্যাটেলাইট প্রোগ্রামে ৮৫০ মিলিয়ন ডলার খরচ করা হয়। উল্লেখ্য, ইউ-২ বিমানটি ১৯৫৬ থেকে আজ অবধি সার্ভিসে থাকা বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো সামরিক বিমান।

ক্যামেরা সিস্টেম

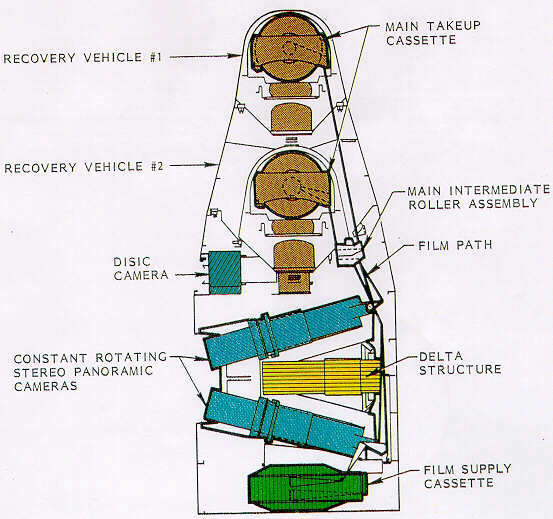

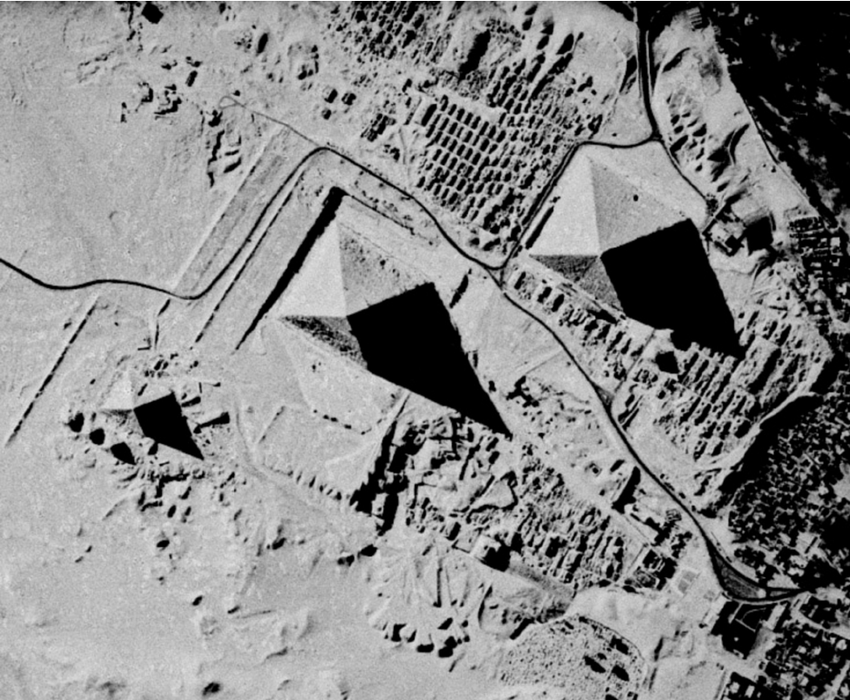

করোনা স্যাটেলাইট সেই ষাট-সত্তর দশকের প্রযুক্তি। এতে আগের যুগের ফিল্ম সিস্টেম ক্যামেরা ব্যবহার করা হত। এসব ক্যামেরার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সামরিক স্থাপনাগুলোর উপর নজরদারি করা হত। তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে উচ্চ প্রযুক্তির ক্যামেরা ও ফিল্ম নির্মাণ করতো আইটেক করপোরেশন ও ইস্টম্যান কোডাক। ৭০ এমএম ফিল্মসহ ২৪ ইঞ্চি (৬১০ মিলিমিটার) ফোকাল লেন্থের ক্যামেরা করোনা স্যাটেলাইটে ব্যবহার করা হয়। এর ব্যবহৃত ফিল্মটির পুরুত্ব ০.০০০৩ ইঞ্চি। এই ফিল্মের রেজুলেশন প্রতি ০.০৪ ইঞ্চি বা ১ মিলিমিটারে ১৭০টি লাইন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে সেরা এরিয়াল ফটোগ্রাফি ফিল্মে প্রতি মিলিমিটারে মাত্র ৫০ লাইন হত।

প্রতিটি লাইন দিয়ে কয়েক কিলোমিটার এলাকা মার্কিং করা হয়, যা শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং গ্লাস দ্বারা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হত। এই সিরিজের প্রতিটি স্যাটেলাইট দুটি ক্যামেরার জন্য গড়ে ১৬ হাজার ফুট লম্বা ফিল্ম বহন করতো। পরবর্তীতে আপগ্রেড ভার্সনের করোনা স্যাটেলাইটে এই ফিল্ম হয়ে যায় ৩২ হাজার ফুট লম্বা। পরবর্তী ভার্সনে ফিল্মের দৈর্ঘ্য বাড়ার পাশাপাশি ফিল্ম ক্যাপসুলের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। ফলে সেগুলো একাধিকবার ছবি তুলতে পারতো।

সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে, এটি পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে সাদা-কালো ছবি তুলতো। রেজুলেশন খারাপ হয় বিধায় রঙিন ছবি ইচ্ছা করেই তোলা হত না। ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত করোনা স্যাটেলাইট ৮ লাখ ছবি তোলে।

এবার আসা যাক ক্যামেরার কথায়। এতে ১২ ইঞ্চি একটি ট্রিপলেট লেন্স ব্যবহার হত যার ব্যাস ৭ ইঞ্চি।এগুলো ছিল প্যানোরামিক লেন্স যাতে ওয়াইড এঙ্গেলে ছবি তোলা যায়। তবে ছবির কেন্দ্রেই কেবল রেজুলেশন বেশি থাকতো। প্রশ্ন হচ্ছে- গতি নিয়ে সর্বদা ঘূর্ণায়মান একটি স্যাটেলাইটের এ ধরনের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুললে তো সেটি ব্ল্যার বা ঘোলা হয়ে যাওয়ার কথা। এ সমস্যা ঠেকাতে আগেই ক্যামেরা রোটেট সিস্টেম যোগ করা হয়, ফলে স্যাটেলাইটের গতির সাথে তাল মিলিয়ে ক্যামেরাও ঘুরতো।

করোনা প্রোগ্রামের প্রথম স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১০০ মাইল বা ১৬০ কি.মি. উপরে স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে কাঙ্ক্ষিত রেজুলেশনের ছবি না আসায় উচ্চতা কমিয়ে ৭৫ মাইল বা ১২১ কি.মি. করা হয়। পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির দিকে স্যাটেলাইটগুলো ঘোরানো হয় এবং ক্যামেরাগুলো যখন পৃথিবীর দিকে তাক করা থাকতো, তখনই কেবল ছবি তুলতো। এটি স্যাটেলাইটকে ২৪ ঘন্টা স্ট্যান্ডবাই থাকতে দিত না। পরবর্তীতে তিনটি এক্সিসে তিনটি ক্যামেরা বসানো হয়, যাতে সবসময় একটি ক্যামেরা পৃথিবীর দিকে তাক করা থাকে। এতে যুক্ত থাকা সাইড থ্রাস্টার রকেট সুবিধামতো ডানে-বায়ে সরে গিয়ে টার্গেট ডিরেকশনের দিকে ক্যামেরা তাক করতে পারত।

ফিল্ম রিকভারি

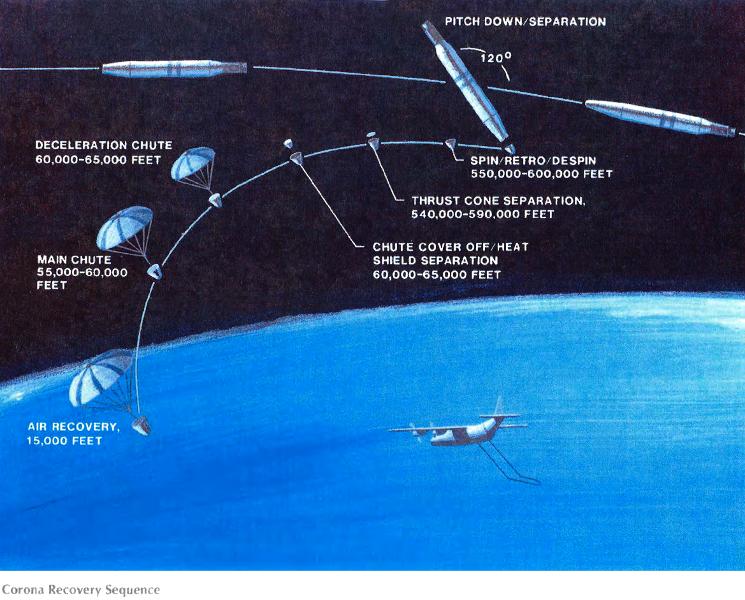

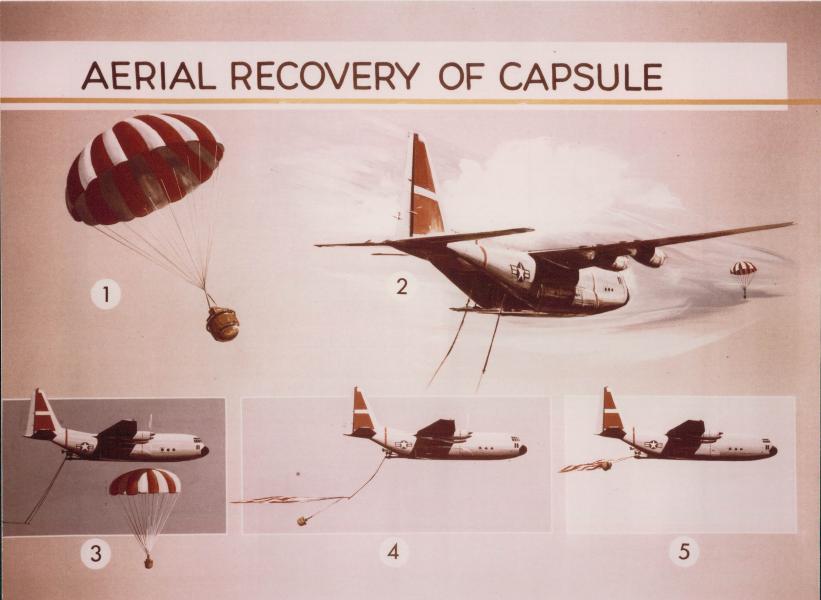

এবার বলা যাক সবচেয়ে মজার বিষয়টি। ছবি তোলার পর এর ফিল্ম ক্যাপসুলটি (ডাকনাম ‘ফিল্ম বাকেট’) স্যাটেলাইট থেকে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে উপর থেকে ফেলে দেয়া হয়। এই ফিল্ম বাকেটটি বহন করে একটি রি-এন্ট্রি ভেহিকেল যার সামনে থেকে ‘হিট শিল্ড’।

মহাকাশ থেকে বায়ুমণ্ডলে কিছু প্রবেশ করলে বাতাসের সাথে ঘর্ষণের কারণে প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ বস্তুটিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে, যেমনটা আমরা উল্কা বা গ্রহাণুর ক্ষেত্রে দেখে থাকি। হিট শিল্ডটি ফিল্ম বাকেটকে পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। এটি ৬০ হাজার ফুট উচ্চতায় আসার পর সেটি আলাদা হয়ে পড়ে যায় এবং ফিল্ম বাকেটটির প্যারাসুট খুলে যায়। এটি ভূমিতে নামার পর উদ্ধার করা হয় অথবা বিমান দিয়ে মাঝ আকাশেই ধরে ফেলা হয়।

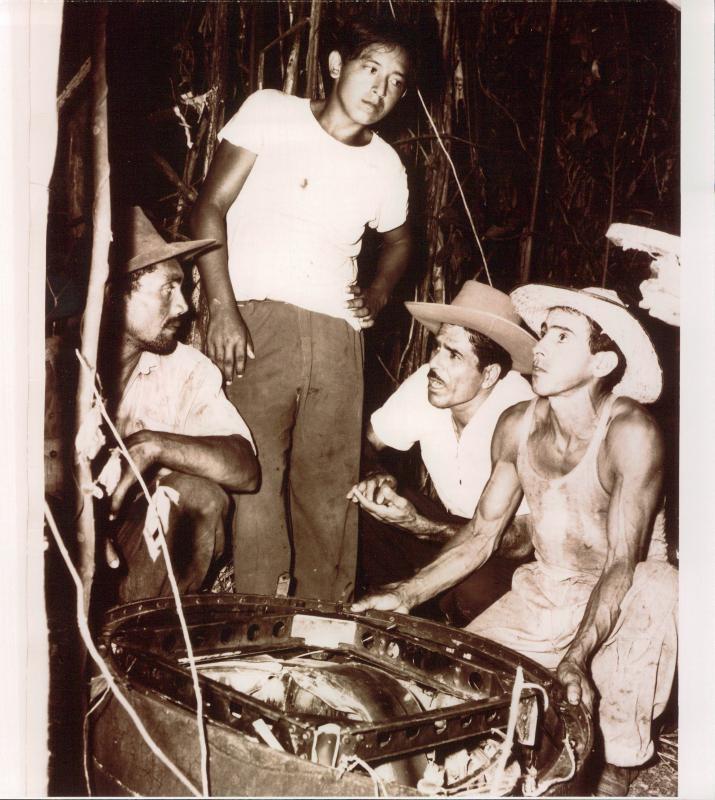

যদি সমুদ্রে এটি অবতরণ করে এবং দুই দিনের মধ্যে কেউ তুলে না নেয় তবে লবণাক্ত পানি থেকে লবণ শোষণ করে ভারী হয়ে এটি যেন তলিয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল যেন গোয়েন্দা তথ্যগুলো অন্য কারো হাতে না পড়ে। তারপরও হিসাবে গোলমাল হয়ে ১৯৬৪ সালে একটি ফিল্ম বাকেট ভেনিজুয়েলার এক কৃষকের ক্ষেতে অবতরণ করে। এটি ফেরত পাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৮টি ভাষায় লিফলেট বিতরণ করে এবং পুরস্কারের ঘোষণা দেয়। কিন্তু সেই ফিল্ম বাকেটটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এছাড়া টেস্ট লঞ্চের সময় দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের রিকভারি ভেহিকেলটি নরওয়েতে অবতরণ করার পর সেটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয়, সেটি সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দারা হাতিয়ে নিয়েছে বা সাগরে হারিয়ে গিয়েছে। তবে তাতে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল না। করোনা সিরিজের প্রথম ১২টি স্যাটেলাইট বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হওয়ার পর ১৩ নাম্বার স্যাটেলাইটটি প্রথমবারের মতো কার্যকর কোনো ফিল্ম বাকেট পৃথিবীতে ফেরত পাঠায়। এটি ছিল মনুষ্যনির্মিত প্রথম বস্তু যা মহাকাশে পাঠানোর পর পুনরায় মানুষের হাতে ফেরত আনা সম্ভব হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর কাউন্টার দিতে ন’দিন পর কুকুরসহ একটি স্যাটেলাইট পাঠায় যা পৃথিবীতে এসে নামার সময় কুকুরগুলো মারা যায়।

নামকরণ নিয়ে কিছু কথা

প্রথম দিকের স্যাটেলাইটগুলোর নাম ছিল Discoverer 1, Discoverer 2 এরকম। এগুলো করোনা স্যাটেলাইট রিকনসিস প্রোগ্রাম ছাড়াও স্পেস টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথমদিকের রকেট ও স্যাটেলাইট টেকনোলজির একটি অংশমাত্র। ১৯৬৩ সালে স্বতন্ত্রভাবে করোনা সিরিজের প্রথম KH-4 স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়।

প্রত্যেক স্যাটেলাইটের কোডনেম হিসেবে KH দেখা যায়, যার মানে ‘Key Hole’ অর্থাৎ দরজার লকের ফুটোতে চোখ রেখে যেমন রুমে থাকা ব্যক্তির উপর নজরদারি করা যায়, করোনা স্যাটেলাইট তেমনভাবেই নজরদারি করতে পারত। প্রথমদিকে স্যাটেলাইট পাঠানোর জন্য ৭ দিন প্রস্তুতি লাগলেও পরে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এর নির্দেশ পাওয়ামাত্র ১ দিনের মধ্যে এটি লঞ্চ করা সম্ভব হত। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর গোয়েন্দাগিরির জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলেই স্যাটেলাইট লঞ্চ করতো যুক্তরাষ্ট্র!

উল্লেখ্য, ফিল্ম শেষ হয়ে গেলে করোনা স্যাটেলাইটে নতুন করে ফিল্ম ঢোকানোর কোনো সুযোগ ছিল না। তাই অনেকেই করোনা সিরিজের স্যাটেলাইটগুলোকে ‘ওয়ান টাইম স্যাটেলাইট’ বলতো। সব মিলিয়ে মোট ১৪৪টি করোনা সিরিজের স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয় যার মধ্যে ১০২টি স্যাটেলাইট ছবি তুলে ফিল্ম পাঠায়। বাকিগুলো ব্যর্থ হয়। বর্তমানে এই সিরিজের সব স্যাটেলাইট Dead বা মৃত স্যাটেলাইট হিসেবে মহাকাশে প্রদক্ষিণরত। ১৯৭৩ সালের পর এই সিরিজের আর কোনো গোয়েন্দা স্যাটেলাইট পাঠানো হয়নি। ততদিনে সীমিত পরিসরে ডিজিটাল ফরম্যাটে ছবি একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানোর টেকনোলজির পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আজকের দিনের মিলিটারি স্যাটেলাইটগুলো যেকোনো সময় ছবি তুলে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশনে পাঠাতে সক্ষম। তবে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও স্যাটেলাইটগুলো ঘূর্ণায়মান থাকায় ২৪ ঘন্টা একটি দেশের উপর নজরদারি চালানো একটি স্যাটেলাইটের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য পরাশক্তিগুলো একাধিক সামরিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে নিজের স্বার্থে। ভাবতেই অবাক লাগে, গোয়েন্দাগিরি করতে তখনকার দিনে কতই না কাঠখড় পোড়াতে হতো।

করোনা সিরিজের একটি স্যাটেলাইটও বর্তমানে সচল নেই। এগুলো মহাকাশের আবর্জনা হয়ে গেছে। তবে বিজ্ঞান প্রযুক্তির নতুন এক দ্বার খুলে দিয়ে গেছে এই সিরিজের স্যাটেলাইটগুলো। বর্তমানে উন্নত গোয়েন্দা স্যাটেলাইট দিয়ে শত্রু দেশের সামরিক-বেসামরিক কার্যক্রম অনায়াসে নজরদারি করতে পারছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পরাশক্তিগুলো। আজকের যুগে আমাদের সমৃদ্ধ স্যাটেলাইট টেকনোলজি মূলত করোনা স্যাটেলাইটের উত্তরসূরি। করোনা সিরিজের প্রথমদিকের ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিজ্ঞানীরা তৈরি করছেন বিভিন্ন ধরনের স্যাটেলাইট, যা প্রতিনিয়ত আমাদের কাজে লাগছে।